| Titel: | Der hydrostatische Percolator (Kaffeemaschine) des Ingenieurs Loysel zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. LXII., S. 254 |

| Download: | XML |

LXII.

Der hydrostatische Percolator (Kaffeemaschine)

des Ingenieurs Loysel zu Paris.

Aus dem Cosmos, Revue encyclopédique, August

1855, S. 127.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

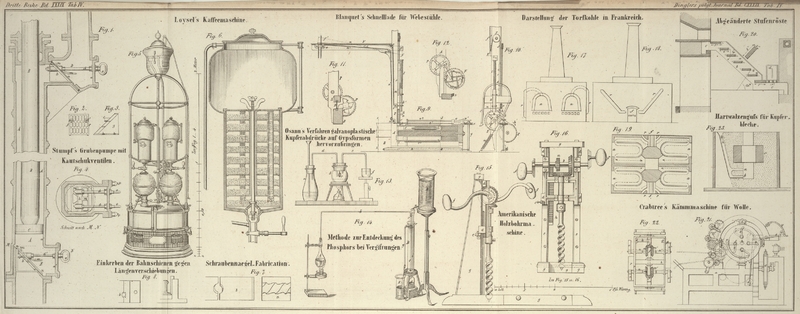

Loysel's hydrostatisches Percolator.

Dieser Apparat, von Kupferblech verfertigt und glänzend polirt, war auf der Pariser

Industrieausstellung als Kaffeemaschine in Gebrauch.Mit diesem großen Apparat, welcher beiläufig 6000 Francs kostete, konnten

täglich 40,000 Tassen Kaffee bereitet werden. Von dem vortrefflichen Kaffee

wurde die Tasse, den Zucker inbegriffen, im Industriepallast zu dem mäßigen

Preise von 20 Centimes abgegeben; der Aufguß von 2 Kilogr. Kaffee entsprach

172 Tassen.

Der untere Theil (Fig. 5) schließt den Heizraum ein. Die einfachste und angenehmste

Heizmethode besteht in einem großen Gasbrenner, der aus mehreren Ringen, denen das

angezündete Leuchtgas entströmt, zusammengesetzt ist, eine Methode, die in England

bereits große Verbreitung gefunden hat. Ueber dem Feuerraum ist ein cylindrischer

Siedekessel mit ovaler Basis angebracht, der eine mehr oder minder bedeutende Größe

hat und bis 500 Liter Wasser fassen kann. Zwei auf den Kessel geschraubte kleine

Säulen tragen zwei Kugeln, dazu bestimmt, den fertigen Aufguß aufzunehmen, welchen

man vermittelst zweier an den Enden von zwei langen Röhren angebrachten Hähne

ablassen kann. Jede Kugel steht durch eine ebenfalls mit einem Hahn versehene Röhre

mit einem Cylinder in Verbindung. Etwas über dem Boden dieser Cylinder befindet sich

ein Filter, nämlich ein mit sehr feinen Löchern versehenes Metallblech, wie es bei

den gewöhnlichen Kaffeemaschinen angewendet wird. Man könnte, strenge genommen, auf

das Filter in dem einen Cylinder 1 Kilogramm gepulverten Thee, auf dasjenige in dem andern Cylinder 6

Kilogramme Kaffee geben; doch ist es besser, wie Fig. 6 in der Vergrößerung

zeigt, im Innern des Cylinders eine Reihe von Filtern über einander anzubringen und

auf ihnen die bestimmte Menge von Kaffee oder Thee zu vertheilen. Oben auf dem

Apparat befindet sich ein Reservoir, welches einerseits durch die Röhren rechts und

links mit dem Kessel communicirt, andererseits mit dem Boden der Cylinder, unter dem

ersten Filter. Die erwähnten Röhren sind unterhalb mit Ventilen versehen, welche der

Druck des Wassers im Kessel von unten nach oben öffnet, während der Druck der

Flüssigkeitssäule sie wieder schließt, wenn das Wasser aufgestiegen ist. An den zwei

Cylindern sind Seitenröhren von Glas angebracht, welche den Wasserstand in ihrem

Inneren anzeigen. Das obere Reservoir enthält einen Schwimmer, welcher das Niveau

des Wassers regulirt, und ist auch mit einem Sicherheitsventil versehen das sich von

selbst öffnet wenn der Wasserdampf zu reichlich zuströmt, oder welches man durch

Ziehen einer Schnur hebt, wenn man will daß der Druck dieses Dampfes aufhören

soll.

Nachdem man die Filter mit Pulver und den Kessel mit Wasser versehen hat, zündet man

das Gas, die Kohle oder das Holz an, worauf das Wasser sich in Dampf verwandelt,

welcher am obern Theile des Kessels angehäuft, das Wasser durch die Seitenröhren in

das obere Reservoir treibt. Dieses Wasser gelangt vermöge seines eigenen Gewichtes

durch die mittlere Röhre auf den Boden der Cylinder hinab, es zieht dann unter dem

Druck der obern Säule durch das erste Filter, die erste Pulverlage, durch das zweite

Filter u.s.f. und treibt in dem Maaße als es im Cylinder steigt, die im Pulver

befindliche Luft vor sich her; gleichzeitig zieht das Wasser die im Thee und Kaffee

enthaltenen löslichen Substanzen aus und verwandelt sich so in einen Aufguß, der den

obern Theil der Cylinder erfüllt. Zeigen nun die Niveauröhren an, daß die Cylinder

voll sind, so unterbricht man die Operation; man löscht das Feuer aus, was bei

Gasheizung sehr leicht durch Schließen des Einströmungshahns zu bewerkstelligen ist.

Hierauf öffnet man die Hahnen, welche die Cylinder mit den großen Kugeln verbinden;

die Infusion fällt daher vermöge ihres eigenen Gewichtes, zieht rasch durch die

Pulverlagen und Filter, nimmt auf ihrem Wege noch diejenigen löslichen Stoffe auf,

deren sie sich bei ihrer ersten Berührung nicht bemächtigt hat, und erfüllt endlich

die Kugeln in sehr concentrirtem Zustande, aber doch vollkommen klar.

Außer diesem großen Apparate (ein solcher ist auch schon im Krystallpallast zu

Sydenham bei London im Gebrauch) hat der Erfinder noch kleinere für Haushaltungen, von

Silber, versilbertem Kupfer, Porzellan etc. construirt. Solche Kaffeemaschinen haben

die Form einer Zuckerdose mit beweglichem Deckel. Das Gefäß ist am Boden mit einem

ersten Filter versehen, auf welchem das Pulver liegt, und darüber befindet sich ein

zweites Filter; eine metallene Röhre mündet unter dem ersten Filter aus, indem sie

durch beide Filter gesteckt ist und nach oben fast so weit als das Gefäß überhaupt

reicht. Der Deckel bildet umgestürzt einen Trichter, welchen man auf der erwähnten

Röhre, die mitten durch den Apparat geht, befestigt. Man schüttet nun siedendes

Wasser in den Trichter; dasselbe gelangt auf den Boden des Gefäßes hinab, dringt,

weil es allenthalben gleiches Niveau herzustellen sucht, durch das erste Filter, das

Pulver und das zweite Filter, und der Aufguß ist fertig. Oeffnet man jetzt den Hahn,

so läuft der Aufguß, indem er sich nochmals filtrirt, vollkommen klar aus; es ist

immerhin gut, den zuerst abfließenden Theil zu beseitigen, da er nicht genug

aufgenommen haben könnte.

Die Theemaschine unterscheidet sich von den gewöhnlichen nur durch die Form; im

Innern ist der bewegliche Percolator angebracht, auf dessen Boden sich der Thee in

Pulverform befindet; das in den Deckel des

Percolators gegossene siedende Wasser geht zuerst abwärts, dringt durch das Pulver

wieder in die Höhe und kommt so, nachdem es alles extrahirt hat, in die

Theekanne.

In großen Dimensionen ausgeführt, ist dieser Apparat in der Industrie zum Extrahiren

aller Substanzen mittelst des siedenden Wassers und Dampfdruckes anwendbar, z.B. der

Farb- und Arzneistoffe, des Malzes, Hopfens etc. Versuche welche in London

unter Aufsicht des Vorstandes der Apothekerhalle, Hrn. Warington, angestellt wurden, haben gezeigt, daß

man auf diese Weise mit bedeutender Ersparung an Zeit und Geld Auflösungen, Aufgüsse

und Extracte reiner, concentrirter und klarer erhält, als nach den gebräuchlichen

Methoden. Behufs besserer Extraction kann man eine zweite Infusion durch dieselben

Filter und Pulverlagen ziehen lassen, und wenn ein Stoff erschöpft ist, kann man ihn

leicht herausnehmen, indem man die obere Schraube (Fig. 6) löst, worauf man

sogleich ein neues System von Filtern einsetzt.

Tafeln