| Titel: | Ueber die Darstellung der Torfkohle in Frankreich; von Hrn. H. J. Angerstein. |

| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. LXXIV., S. 299 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Ueber die Darstellung der Torfkohle in

Frankreich; von Hrn. H. J.

Angerstein.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen

Gewerbevereins, 1855, S. 334.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Angerstein, über die Darstellung der Torfkohle in

Frankreich.

Bekanntlich steht in Norddeutschland die Verwendung des Torfes als Brennmaterial in

keinem Verhältniß zu den vorhandenen Torflagern; große Strecken Torfmoore liegen

fast unbenutzt, oder werden doch nicht in einem solchen Umfange ausgebeutet, als die

vorhandene Menge und die Wiedererzeugung des Torfes gestatten. Die Ursache hiervon

ist vorzugsweise in den Unbequemlichkeiten zu suchen, die mit der Verwendung des

Torfes als Brennmaterial verbunden sind: sein Volumen ist meistentheils im Vergleich

zu seiner Heizkraft ein sehr großes, bei seiner Verbrennung erzeugen sich bedeutende

Mengen übelriechender Producte, die den Torf zur Zimmerheizung fast unbrauchbar

machen. Man hat daher gesucht denselben dadurch zu verbessern, daß man daraus in

ähnlicher Weise, wie solches bei der Darstellung der Holzkohle und der Kohks

geschieht, Torfkohle darstellt. In Frankreich wird dieses

in sehr großem Maaßstabe ausgeführt; auf der Pariser Industrie-Ausstellung

fand sich Torfkohle vielfach vor, und einen Beweis von der dortigen allgemeinen

Benutzung dieser Kohle liefern die Pariser Magasins de

Combustibles, welche fast nur mit Torfkohle angefüllt sind, rohen Torf aber

gar nicht enthalten.

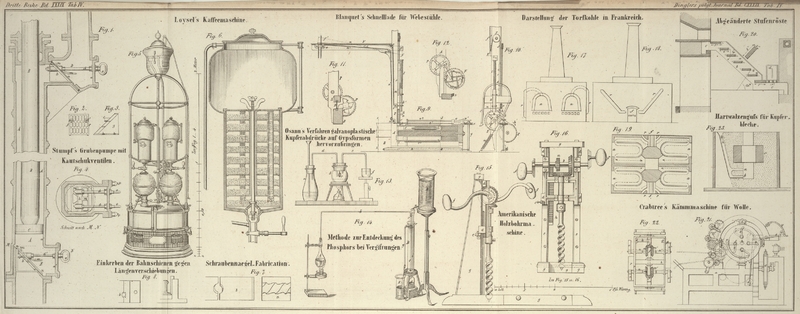

Auf einer Torfköhlerei in der Nähe von Paris benutzt man zur Verkohlung des Torfes

einen Ofen von Ziegelsteinen aufgeführt; derselbe hat die Gestalt eines länglichen

Vierecks von 20 Fuß Länge, 15 Fuß Breite und 10 Fuß Höhe. An jede der beiden kurzen

Seiten führen zwei Oeffnungen, a, a, Fig. 17 u. 19, zu zwei

gewölbten Räumen, welche 8 Fuß tief, 4 Fuß breit und 4 Fuß hoch sind, deren Wandstärke 6 Zoll

beträgt. Im Scheitel eines jeden dieser Räume ist ein Rohr von Eisenblech, 9 Zoll im

Durchmesser, angebracht, r, r, Fig. 17 u. 18, welches

seitlich in den Feuerraum f ausmündet und durch welches

die bei der Verkohlung des Torfes entstehenden Dämpfe und Gase in das Feuer geleitet

werden. In der Mitte an jeder der beiden langen Seiten befindet sich ein Feuerraum

mit sechs Quadratfuß Rostfläche; von hier aus wird das Feuer durch angebrachte Züge

so geleitet, daß es die gewölbten Räume von allen Seiten umgibt, und zwar ein Feuer

je zwei solcher Räume, wie durch die punktirten Linien in Fig. 19 angedeutet ist.

Im Mittelpunkt des Ofens steht ein 25 Fuß hoher Schornstein.

Bei der Verkohlung werden nun zunächst die gewölbten Räume mit Torf ganz angefüllt,

wobei man darauf zu achten hat, daß die Torfstücke dicht zusammengepackt und

Zwischenräume möglichst vermieden werden; darauf werden die Oeffnungen durch eiserne

Thüren und Lehmverstrich dicht verschlossen, nur in der Mitte der Thür bleibt eine

kleine runde Oeffnung von 1 Zoll Durchmesser. Hierauf bringt man das Feuer in Gang

und unterhält dasselbe so lange, bis durch das Blechrohr keine Dämpfe oder Gase mehr

entweichen, was gewöhnlich in 40 bis 43 Stunden erreicht ist. Der verkohlte Torf

wird dann mittelst eiserner Harken in große mit dichtschließendem Deckel versehene

Kasten von Eisenblech gebracht, worin er erkaltet. Die größeren Stücke der Torfkohle

werden ohne weiteres in den Handel gebracht, den pulverigen Abfall aber besprengt

man mit Lehm- oder Thonwasser und formt aus der feuchten Masse, durch festes

Eindrücken in Metallformen, Kohlenziegel von verschiedener Gestalt, welche an der

Luft getrocknet ein sehr bequemes Brennmaterial sind. Von solchen Kohlenziegeln,

welche 6 Zoll lang, 2 Zoll breit und 1 1/4 Zoll dick waren, fertigt ein Arbeiter

täglich 700 Stück.

Zur Verkohlung eignet sich am besten der schwere schwarze Torf von erdiger Textur,

wie solcher in Norddeutschland häufig vorkommt. Man erhält daraus gewöhnlich dem

Volumen nach ein Drittel, dem Gewichte nach ein Viertel an Torfkohle. Bei der

Ermittelung der verhältnißmäßigen Heizkraft der Torfkohle, verglichen mit anderen

Brennmaterialien, wurde als Maaß der Heizkraft das Gewicht des Wassers angenommen,

welches durch ein Pfund Brennmaterial verdampft wurde; dabei aber auch für die

Wärmemenge, welche erforderlich war um das kalte Wasser zum Sieden zu erhitzen, ein

entsprechendes Aequivalent an verdampftem Wasser hinzugerechnet. Nach den erhaltenen

Resultaten betrug die so ausgemittelte verdampfte Wassermenge bei der

Buchenholzkohle 416 Loth, bei der Torfkohle 103 Loth, und bei dem Torf, woraus diese Kohle dargestellt war,

68 Loth.Es versteht sich von selbst, daß diese Zahlen nur zur

Vergleichung dienen sollen und können; aber keineswegs den

gesammten oder auch nur den im Großen bei gut construirten Feuerungsanlagen

nutzbar zu machenden Heizwerth auszudrücken. – Ich darf bei dieser

Gelegenheit erwähnen, daß ich durch ähnliche vergleichende Versuche im

Keinen einst folgende Mengen verdampften Wassers erhalten habe:für 1 Pfd.Buchenholzkohle 108,5 bis 122,3,

durchschnittlich116,6 Loth. „ 1

„Torfkohle aus der Gegend von Bremervörde

(nur 3 1/2 Procent Asche haltend)104

„ „ 1

„des Torfs, woraus

diese Kohle bereitet war 66 „s. Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

Jahrgang 1842, S. 193, und Jahrgang 1853, S. 212 (polytechn. Journal Bd. CXXXI S. 75). Diese Ergebnisse

stimmen mit den obigen auf eine überraschende Art überein.Im Königreich Hannover wurde vor kurzem eine Torfköhlerei von Hrn. Wilhelm Meyer zu Langenmoor

(Amts Bremervörde) angelegt, aus welcher mir sehr schöne Kohle zu Gesicht

gekommen ist. Diese Anstalt liefert: Torfkohle

Nr. 1, für Schmelz-, Schmiede- und Küchenfeuerungen,

Stubenöfen etc.; Torfkohle Nr. 2, für Klempner,

Schriftgießer, zum Härten des Stahls, auch zum Anheizen der Oefen; Torf-Präparat, langsam und mit schwachem

Luftzuge selbst in einzelnen Stücken fortbrennend, besonders für

Haushaltungen geeignet; Dörr-Torf, genannt

Torf-Cinders. mit langer Flamme ohne

Rauch brennend, für Ziegeleien, Glashütten, Dampfkesselheizungen u. dgl.;

Torfkohle doppelt geglüht und pulverisirt,

zur Entfuselung des Branntweins; Torfkohle

pulverisirt, als Dünger.Karmarsch.

Bei der beschriebenen Art der Torfverkohlung werden die entstehenden

Destillationsproducte nur als Brennstoffe benutzt; ohne Zweifel würde es jedoch

vortheilhafter seyn, diese Nebenprodukte zu sammeln und durch weitere Bearbeitung zu

verwerthen, wobei man bekanntlich aus der wässerigen ammoniakalischen Flüssigkeit

Salmiak oder schwefelsaures Ammoniak und aus dem Torftheer Torföl und Paraffin

darstellen kann.

Das bei der Torfverkohlung entweichende Kohlenwasserstoffgas besitzt in Folge seines

geringen Kohlenstoffgehalts nur eine schwache Leuchtkraft und ist daher als

Leuchtgas unbrauchbar; wird aber Torftheer in Gasretorten einer sehr hohen

Temperatur ausgesetzt, so erhält man daraus ein Kohlenwasserstoffgas, welches nach

Foucault

Polytechn. Journal Bd. CXXXVII S.

53. eine weit größere Leuchtkraft besitzt, als das gewöhnliche

Steinkohlengas.

Tafeln