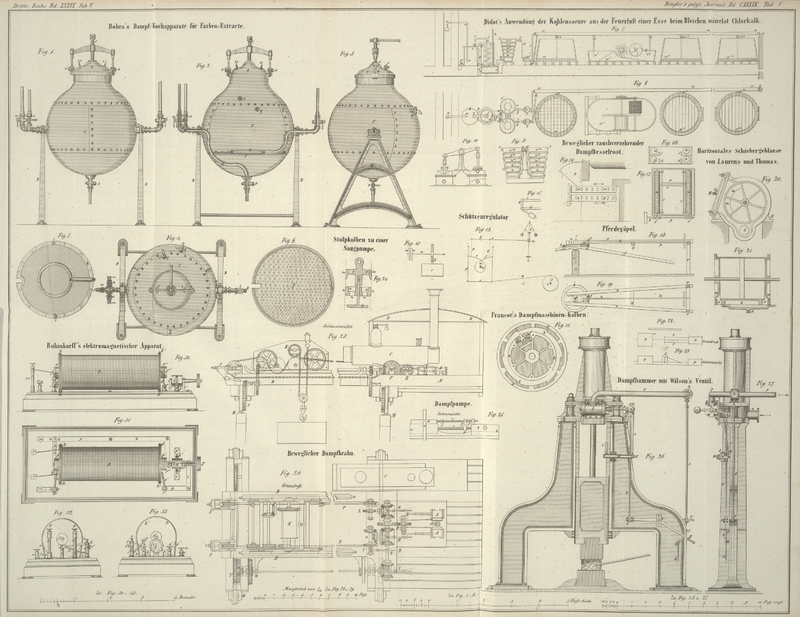

| Titel: | Nasmyth's Dampfhammer mit Wilson's cylindrischem Ventil. |

| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. LXXX., S. 342 |

| Download: | XML |

LXXX.

Nasmyth's Dampfhammer

mit Wilson's

cylindrischem Ventil.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Novbr. 1855, S.

174.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Nasmyth's Dampfhammer mit Wilson's cylindrischen

Der Nasmyth'sche Dampfhammer hat durch Hrn. Wilson eine schätzbare Verbesserung

erhalten, nämlich mittelst Anwendung des Cylinderventils mit ausgeglichenem Druck

(balanced pressure cylindrical valve). Dampfhämmer ohne jeden

selbstwirkenden Apparat und nur mit einem mittelst der Hand zu stellenden derartigen

Ventil versehen, gewähren den Vortheil, daß der Schmied im Stande ist, die in jedem

Falle erforderliche Art des Schlages zu erlangen. Es wird dadurch die hämmernde

Kraft ebenso genau adjustirt, wie bei dem gewöhnlichen Handhämmern des Schmiedes;

oft darf nämlich der eine Schlag nur berühren, während der nächste die größte

Wirkung haben muß. Die neu eingerichteten Hämmer stehen deßhalb in großer Gunst bei

den damit arbeitenden Werkleuten.

Fig. 26 ist

eine vordere Ansicht und Fig. 27 eine

rechtwinkelig auf Fig. 26 stehende Seitenansicht des Dampfhammers. A ist die cylindrische Ventilbüchse, welche auf der alten Fläche mittelst

einer Reihe von Schraubenbolzen befestigt wurde, die durch neue Löcher gehen, welche

man in die Fläche einbohrte (die neue Ventilbüchse ist nämlich kleiner als alle

älteren für das kurze Schieberventil). Das Ventil wird durch die kurze horizontale

Spindel B bewegt, welche durch eine Stopfbüchse C an einem von den Deckeln des Cylinders geht. Das

vordere Ende dieser Stange oder Spindel liegt in dem Support D, welcher an dem Hammergerüst festgeschraubt ist. Außerhalb des Supports

ist an dem Ende der Spindel B ein Hebel E angebracht, der an dem einen Ende mit einem

Gegengewicht versehen und an dem andern Ende mit der langen, abwärts gehenden Stange

F verbunden ist. Diese Stange geht längs des

Gerüstes bis zum Bereich des Arbeiters nieder, so daß er bequem darauf einwirken

kann. Das untere Ende dieser Stange F ist bei G mit dem Winkelhebel H

verbunden, der sich an dem Punkte I um einen Nagel

dreht. Beim Betriebe des Hammers wird dieser Hebel einfach auf- und

niederbewegt – eine Arbeit die durch das ins Gleichgewicht gesetzte

Dampfventil sehr erleichtert wird. Soll der Hammer gehoben werden, so zieht man den

Griff des Hebels H in die Höhe; soll ein Schlag

erfolgen, so wird der Hebelarm niedergedrückt. Um die Intensität der Hammerschläge

genau reguliren zu können, ist die Schutzplatte I an dem

Gerüst ganz nahe an dem Griff des Hebels befestigt, und in ihre Löcher kann der an

einer Kette hängende Nagel K gesteckt und der Hebel an

verschiedenen Punkten der Schutzplatte festgestellt werden, wie es bei jedem

besondern Schlage nöthig ist. Je mehr der Hebel H

niedergedrückt wird, nachdem er vorher emporgehoben wurde um so stärker wird der

Schlag seyn; je weniger dagegen der Hebel unter dem Punkt niedergedrückt wird, an

welchem der Hammer durch den Dampfdruck unter dem Kolben hängen bleibt, um so

mäßiger wird der Hammer durch seinen schwächern Schlag wirken. Eine gewisse Uebung

macht aber die Schutzplatte ganz unnöthig, da die Leute, welche die Ventile bewegen

müssen, es bald erkennen wie der Hebelarm gestellt werden muß, um bestimmte, stärkere oder schwächere

Schläge zu erlangen. Auf diese Weise steht der größte und schwerste Hammer unter

genauer Controle des Schmiedes.

Um jedoch Unfälle zu vermeiden, steht unter Leitung eines erfahrenen Mannes ein

Sicherheitshebel L; dieser hat eine solche Wirkung, daß

wenn der Hammer zu hoch steigt, der wirkende Dampf abgeschlossen wird, worauf der

Hammer wie ein Korkstück langsam herabfällt. Diese Sicherheitsbewegung ist ebenso

einfach als alle übrigen. Der Hebel L, welcher unter

einem Winkel mit der senkrechten Linie adjustirt wird, ist an dem innern Ende einer

kurzen Welle angebracht, die sich an einem langen durch Schraubenbolzen an dem

Gerüst befestigten Support M dreht. An dem äußern,

vorspringenden Ende dieser kurzen Welle ist ein Hebel N

angebracht, und an dessen freiem Ende das untere Ende der Stange O, deren oberes Ende bis zur Dampfventil-Spindel

reicht. Dieses obere Ende der Stange hat der Länge nach einen Schlitz und derselbe

greift über einen Nagel an dem Dampfventil-Hebel E. Dieser Schlitz gestattet die volle Bewegung des Hebels E durch den Handhebel H,

während der Sicherheitshebel L dabei gar nicht berührt

wird. Wenn der Hammer seinen höchsten Stand erreicht hat, so kommt das Ende des

geneigten Hebels L mit dem obern Rande des Hammerblocks

in Berührung, dreht den kurzen Hebel N aufwärts, wodurch

auch die Stange O in die Höhe geht, den Hebel E emporführt und das Dampfventil so dreht, daß die

Eingangsöffnung bedeckt und der einströmende Dampf abgeschlossen wird. Diese

Einrichtung ist sehr zweckmäßig für Schläge mit vollem Hube, weil dadurch der

Handhebel H etwas niedergedrückt wird, wo dann der

Aufseher, den Wink berücksichtigend, ihn noch weiter herabdrückt, um den vollen

Schlag zu geben.

Der wirkende Dampf wird mittelst der horizontalen Röhre P

vom Kessel herbeigeführt; das gekrümmte Ende dieser Röhre läßt den Dampf in dem

mittlern Theil des Ventilgehäuses A ausströmen,Bei dieser Ausmündung der Dampfröhre im Ventilgehäuse kann sich aber

Condensationswasser in demselben ansammeln wenn der Hammer in Ruhe ist, und

es muß daher im Gehäuse eine kleine Entleerungsröhre zum Abführen dieses

Wassers angebracht werden. Letztere erheischt einige Aufmerksamkeit von

Seite der Arbeiter, daher es besser ist sie entbehren zu können. Deßhalb

führt Wilson jetzt das gekrümmte Ende der

Dampfröhre von unten in das Ventilgehäuse ein, wobei sich kein Wasser

ansammeln kann. (Practical Mechanic's Journal,

December 1855, S. 209.) von dort aus geht er durch lange, divergirende Oeffnungen nach den beiden

Enden des innern, schwingenden Ventilstückes, und dann zu der Oeffnung des

Dampfcylinders. Der

ausströmende Dampf entweicht durch die Röhre Q auf der

andern Seite des Hammers. Die Dampfröhre hat bei R ein

Drosselventil, von welchem eine senkrechte Stange S bis

zu dem Standpunkt des Schmiedes oder Aufsehers herabgeht, der dadurch den

Dampfzufluß mittelst des Griffes T reguliren kann.

Das auf dem Low-Moor-Eisenwerke in Anwendung stehende cylindrische

Ventil, welches das erste dieser Art war, hat 8 Zoll im Durchmesser, 14 Zoll lange

und 2 Zoll breite Oeffnungen. Der Dampfdruck beträgt 60 Pfund und dennoch kann eine

Kindeshand das Ventil mit Leichtigkeit regieren, indem sie auf einen

sechzehnzölligen Hebel wirkt.

Das cylindrische Ventil wird auch schon bei vielen Förder- und gewöhnlichen

Dampfmaschinen angewandt. Bei einer 30pferdigen Fördermaschine hat man nach der

Versicherung des Besitzers mittelst dieses Ventils jährlich 120 Pfd. Sterl. an

Schmiermaterial und Arbeit für Reparaturen erspart. R. Wilson, Low-Moor-Eisenwerk bei Bradford.

Tafeln