| Titel: | Mittheilungen über mehrere Gegenstände der Pariser Industrie-Ausstellung; von Hrn. Peter Rittinger, k. k. Sectionsrath. |

| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. LXXXII., S. 348 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Mittheilungen über mehrere Gegenstände der

Pariser Industrie-Ausstellung; von Hrn. Peter Rittinger, k. k.

Sectionsrath.

Aus der Zeitschrift des österreichischen

Ingenieur-Vereins, 1855, Nr. 19–22.

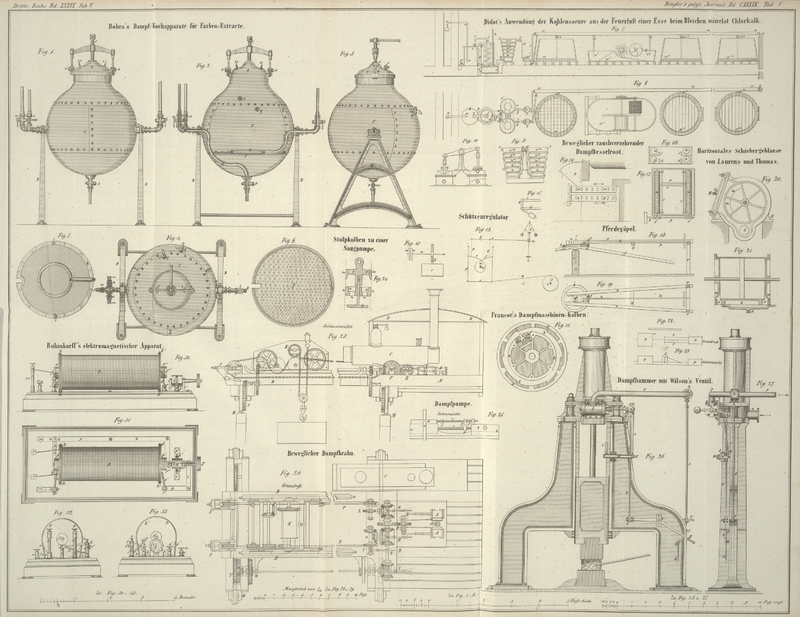

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Rittinger, Mittheilungen über mehrere Gegenstände der Pariser

Industrie-Ausstellung.

1. Francot'sche Bauart der

Dampfmaschinenkolben.

Dieselben sind mit Vermeidung aller Federn bloß durch eine Schraube dienstbar zu

machen.

Der elastische, an einer Stelle des Umfanges zerschnittene und in der Theilstelle

nach der Dicke dennoch dampfdicht gedeckte Dichtungsring a, Fig.

11, hat an dem innern Umfange vorstehende Warzen, mit welchen er auf

keilförmig ansteigenden Zähnen an der äußern Peripherie eines zweiten innerhalb

gelegenen Ringes b ruht. Durch die Umdrehung dieses

Ringes b werden die keilförmigen Zähne den Warzen

entgegengeführt und diese am inneren Vorsprunge des Ringes a auseinander und dadurch auch seine äußere Peripherie herausgedrückt und gegen die innere

Cylinderwand gepreßt. Zur Umdrehung des Ringes b um die

Kolbenachse dient eine Schraube c, durch welche die in

einer am Ringe b angebrachten Vertiefung festgehaltene

Mutter d sich verschieben läßt. Die Schraubenspindel c wird mittelst einer Schraube ohne Ende f gedreht. Dem Ringe b dient

bei seiner Umdrehung zur Führung oder als Achse ein dritter abermals innen

liegender, an die Kolbenplatte angeschlossener Ring h.

Zur innern seitwärtigen Dichtung des Ringes a an der

getheilten Stelle ist mit der Warze eine längere Metallplatte entgegen gelegt.

2. Schützenregulator von Waddington zu

St. Renny.

An der horizontalen Spindel a, Fig. 12 und 13, durch

deren Umdrehung die Zahnstangen b an der

Wasserradschütze c gewöhnlich gehoben oder gesenkt

werden, befinden sich zwei entgegengesetzt gezahnte Sperrräder m und n. In diese greifen

die Einleger e und f ein,

die an den beiden einarmigen verticalen Hebeln g und h angebracht sind. Letztere Hebel stehen mittelst der

Stange i mit einander in Verbindung und werden durch die

Kurbelstange k von dem Wasserrade unmittelbar oder

mittelbar mittelst der Kurbel l in oscillirende Bewegung

versetzt.

Die beiden Einleger e und f

hängen mittelst Ketten p und q auf einem zweiarmigen Hebel r, dessen

Umdrehungspunkt s ist, und stehen ganz außer Eingriff,

sobald dieser Hebel eine horizontale Stellung einnimmt, was bei dem normalen Gange

der Maschine der Fall ist. Aendert sich aber die Geschwindigkeit derselben, so

ändert sich die Lage des mit der Maschine in Verbindung stehenden

Centrifugal-Regulators t und dieser, mit dem

Hebel r zusammenhängend, hebt oder senkt den Hebel r und bringt dadurch entweder den einen oder den andern

Einleger zum Eingriff. Je nachdem aber der Einleger e

oder f in Eingriff gebracht wurde, wird die Spindel a nach rechts oder links gedreht und hiermit die Schütze

gestellt, wie es der normale Gang erfordert.

3. Beweglicher rauchverzehrender

Dampfkesselrost von Raymondiere und Moriscet zu Nantes.

Der Rost besteht aus zwei Lagen Roststäben a, a und b, b, Fig. 14, die nach der

Breite des Heizraumes liegen. Diese Roststäbe werden mittelst eines bekannten, den

Flachshechelmaschinen entlehnten Mechanismus (bestehend aus vier Schraubenspindeln)

so in Bewegung gesetzt, daß die oberen nach rückwärts, die unteren nach vorwärts parallel

fortgeschoben werden, wie es die Pfeile andeuten, während am Kesselhaupte das

Kohlenmagazin k vorliegt, das, mit einem Schuber

regulirt, den Rost selbstthätig belegt. Dadurch wird ein gleichmäßiges Eintragen der

Kohle bei k, und gleichzeitig ein gleichmäßiges Schüren

erzielt, und weil letzteres allmählich erfolgt, so wird auch die Rauchentwickelung

vermieden und der Rauch möglichst verbrannt.

Die Hauptbestandtheile des Mechanismus zum Bewegen der Roststäbe sind folgende:

a, a und b, b, Fig. 16 und

17, sind

vier Schraubenspindeln mit flachen und tiefen Gewinden. c und d fixe Stäbe, auf welchen die Roststäbe

r, r nach der Quere liegen; die Enden der letzteren

spielen innerhalb der Schraubengewinde.

f und f sind zwei Paare

Getriebräder, welche mittelst Schrauben ohne Ende von der Spindel g getrieben werden, und die zwei Paare Schraubenspindeln

a und b umdrehen.

Das Heben und Senken der Roststäbe verrichten am Ende der Spindeln angebrachte Daumen

in Verbindung von vier Haken q mit Gegengewichten (Fig. 15).

Durch diesen Mechanismus werden die Roststäbe in einer steten umkreisenden Bewegung

erhalten, die oberen vorne mit Kohle belegt, rückwärts angelangt durch das

Herabfallen von der verbrannten Kohle oder von Schlacke und Asche befreit, und leer

wieder nach vorne gebracht.Die Redaction der Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereins

bemerkt, daß diese oder wenigstens eine ganz ähnliche Einrichtung für

Feuerungen bereits vor Jahren der rühmlichst bekannte englische, gegenwärtig

in Marialanzendorf bei Wien domicilirende Ingenieur J. G. Bodmer ausgeführt hat. Dabei ist

zugleich gesorgt, daß die Roststäbe bei ihrem Fortrücken gegen die hintere

Rostgränze sich nach und nach mehr von einander entfernen, um die

verbrannten Theile durchfallen zu lassen und das brennende Material sanft in

Bewegung zu erhalten, beim Herabfallen endlich nur noch gänzlich von Asche

und Schlacke befreit zu werden, wogegen die unteren rückgehenden Roststäbe

sich viel schneller und daher große Zwischenräume bildend nach vorne

bewegen, um nicht zu sehr abgekühlt und durch die von den oberen Roststäben

abfallenden verbrannten Theile verunreinigt oder mit diesen unbrauchbaren

Ueberresten beladen zu werden.

4. Pferdegöpel von Renaud und Lotz zu

Nantes.

Eine in den Boden festgestellte Säule a trägt den

vertical darin befestigten Zapfen c (Fig. 18 und 19); um diesen

rotirt das Wirbelrad b, welches innerhalb mit Laschen

d versehen ist, zwischen welchen die Schwengbäume

f angeschraubt sind. Der Zapfen c trägt überdieß das eine Ende des Rahmens p, dessen anderes Ende außerhalb der Pferdebahn auf den

Säulen r ruht. In diesen Rahmen liegt in beiderseits

angebrachten Lagern die Spindel h mit dem

Winkelrade g. Die Verbindung des Rahmens p mit dem Zapfen c wird

mittelst eines gußeisernen Zwischenstückes m

bewerkstelligt, an welchem zugleich das Lager v für die

Spindel h sitzt.

Ist die Spindel h stark genug, um in der Mitte bei q durch ein Mittellager keine Unterstützung zu

benöthigen, so kann der Rahmen p ganz weggelassen und

bloß das Zwischenstück m mit feinem Lager v beibehalten werden. Uebrigens liegt die Treibwelle h hoch genug, um den Zugthieren ungehindert den

Durchgang zu gestatten.

5. Stulpkolben zu einer Saugpumpe von

Maurel in Paris.

Das Eigenthümliche dieses Kolbens, Fig. 24, besteht darin,

daß nicht der Kolben a selbst, sondern das Ventil b mit der Kolbenstange in Verbindung steht und durch

diese unmittelbar bewegt wird. Der Kolben a verschiebt

sich über dem Stengel des Ventils b und ist mit einem

Lederstulpe n umgeben, welcher mit dem Boden des Kolbens

gleichförmig ausgeschnitten ist. Der Stengel des Ventils steckt in einem Querkopfe

e, welcher mit zwei Führungslaschen m versehen ist. Beim Beginne sowohl der auf- als

herabgehenden Bewegung der Kolbenstange steht daher der Kolben einen Augenblick

ruhig, bis er von dem Ventile oder dem Querkopfe ergriffen wird.

6. Dampfpumpe von Reed zu

New-York.

Diese Maschine, Fig.

25, fällt durch ihre Einfachheit und insbesondere dadurch auf, daß sie

ohne Schwungrad arbeitet. Treib- und Pumpenkolben sind an einer

gemeinschaftlichen Kolbenstange c angebracht. Ueber

dieser befindet sich die Stange e des

Steuerungsschiebers mit zwei stellbaren Ringen f,

zwischen welchen der Arm g spielt, welcher auf der

Kolbenstange c festgekeilt ist. In jeder extremen

Stellung stoßt der Arm g an einen der beiden Ringe f und verschiebt denselben mit der Schieberstange e um 1/2–1 Linie. Dadurch ist die Umsteuerung

bewerkstelligt. Die Pumpe eignet sich vorzüglich als Speisepumpe; sie ist drei

Pferdekräfte stark und kostet 1200 Franken.

Von der inneren Construction dieser Pumpe ist von außen nichts wahrzunehmen, weil

sowohl der Dampfcylinder a als auch der Pumpencylinder

b von außen eine viereckige Gestalt besitzen. Die

Umsteuerung wird hier durch die lebendige Kraft des Dampfkolbens bewirkt und sie

kommt dadurch zur Vollendung, daß der Lauf des Steuerungsschiebers ein sehr kurzer

ist. Uebrigens sollen statt der Schieber in dem Kasten Ventile angebracht seyn.

7. Horizontales Schiebergebläse von

Laurens und Thomas in Paris.

Statt der Saug- und Blaseventile ist dieses GebläseMan s. polytechn. Journal Bd. CXXXVIII S.

205. mit einem Vertheilungsschieber wie ein Dampfmaschinen-Treibcylinder

versehen, nur mit dem Unterschiede, daß der Schieber mit keinem Gehäuse bedeckt zu

seyn braucht, weil der Cylinder mit Luft aus der Atmosphäre gespeist wird. Auch ist

der Schieber bedeutend größer als bei einer Dampfmaschine. Derselbe ist seitwärts

des Gebläsecylinders und etwas geneigt gegen den Horizont angebracht, wie dieß aus

der Queransicht Fig. 20 zu entnehmen ist. Fig. 21 stellt den

Cylinder sammt Schieber nach der Durchschnittsebene MN vor.

a sind die beiden schlitzförmigen Saugöffnungen von 3

bis 3 1/2 Zoll Breite und einer Länge, die etwas geringer ist als der innere

Durchmesser des Cylinders. b ist der Blaseraum, der von

dem Schieber stets bedeckt bleibt und mit einem Gehäuse c communicirt, welches unten an den Cylinder angegossen ist und an welches

sich die Windleitung weiter anschließt.

Der Schieber wird von außen sanft gegen die Gleitfläche durch vier Federn angedrückt,

die durch Stellschrauben gepreßt werden und mit zwei messingenen Längenleisten

unterlegt sind. An dem Schieber befindet sich die Warze d, durch welche derselbe von der Excentrikstange hin und her bewegt wird.

Der Ausschub beträgt etwa 7 Zoll.

Die Saugöffnungen sind nach innen verengt, um den schädlichen Raum zu beschränken. Zu

diesem Ende reichen die beiden Deckel etwas in den Cylinder und sind in der Gegend

der Saugöffnungen bei m ausgebaucht.

Die Zusammenstellung des Dampf- und Gebläsecylinders ist aus den Figuren 22 und

23 zu

ersehen, p Dampfcylinder, q

Gebläsecylinder, r Schwungradwelle. Zwischen die

Kolbenstangen beider Cylinder ist ein Bügel s

eingeschaltet, innerhalb dessen sich die Schwungradkurbel bewegt. t, t sind die beiden Lenkstangen, welche mit der Geradführung in

Verbindung stehen.

Während des Ganges verrichtete das ausgestellte Gebläse bei 60–70 Umgänge per Minute; der Kolbendurchmesser betrug etwa 2 1/4 Fuß,

der Kolbenhub gegen 18 Zoll.

8. Schiebergebläse von Derosne und Cail

in Paris.

Dieses Gebläse hat eine ähnliche Construction wie jenes von Laurens und Thomas; nach den Angaben macht

dasselbe 100 Umgänge per Minute, liefert 50 Kubikmeter

Wind per Minute mit 6 Centimeter (27 1/2 Linien)

Pressung. Es unterscheidet sich in der Hauptsache bloß durch die Stellung der

Schwungradwelle, welche hier nicht zwischen den beiden Cylindern, sondern außerhalb

und zwar an der Seite des Dampfcylinders liegt. Dadurch erhalten der Dampf-

und der Gebläsekolben eine gemeinschaftliche Kolbenstange. Der Hub des Kolbens

beträgt ungefähr 30'', der Durchmesser 36''. Der Preis dieses Gebläses ist 14000 Franken loco Paris. Die Dampfmaschine hat ungefähr 16

Pferdekräfte. Die Schiebergebläse kommen in letzterer Zeit bereits in mehrfache

Anwendung, weil man mit einem Cylinder das nämliche zu leisten im Stande ist, was

sonst mit drei oder mehreren Cylindern zu geschehen pflegt, indem die größere

Kolbengeschwindigkeit die Windlieferung erhöht.

(Die Fortsetzung folgt.)

Tafeln