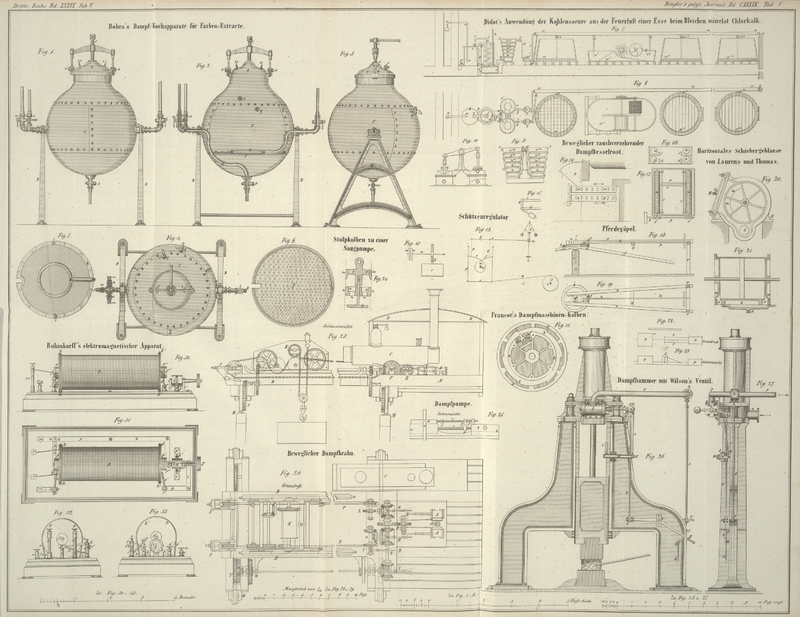

| Titel: | Apparat zur Gewinnung der Kohlensäure aus der Feuerluft einer Esse, und zur Anwendung derselben beim Bleichen mittelst Chlorkalk; von Hrn. Paul Firmin Didot zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. XCI., S. 390 |

| Download: | XML |

XCI.

Apparat zur Gewinnung der Kohlensäure aus der

Feuerluft einer Esse, und zur Anwendung derselben beim Bleichen mittelst Chlorkalk; von

Hrn. Paul Firmin Didot

zu Paris.

Aus dem Technologiste, November 1855, S.

83.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Didot's Apparat zur Gewinnung der Kohlensäure aus der Feuerluft

einer Esse.

Im polytechn. Journal Bd. CXXXVII S. 376

wurde Didot's Vorschlag mitgetheilt, die Zersetzung des

Chlorkalks mittelst Kohlensäure zur Beschleunigung des Bleichprocesses (insbesondere für

den Papierzeug) zu benutzen.

Zu diesem Zweck wendet er aber nicht reine Kohlensäure an, sondern er benutzt dazu

die kohlensäurehaltige Feuerluft aus einer Esse. Fig. 7 zeigt die

allgemeine Einrichtung seines Apparats. Ein Rohr a

mündet mit seinem einen Ende in der Esse eines stets geheizten Feuerraums und saugt

die in derselben aufsteigende Feuerluft in sich ein; das andere Ende dieses Rohres

geht in ein Gefäß b, welches Wasser enthält. Indem die

Feuerluft durch dieses Wasser zieht, wird sie gewaschen und sättigt sich zugleich

mit Wasserdampf, sie mag heiß oder kalt seyn. Ein verticales Glasrohr b', welches oben und unten mit dem Gefäß b communicirt, zeigt den Stand des Wassers an, um

letzteres nöthigenfalls ergänzen zu können. Am untern Theil des Gefäßes befindet

sich ein Hahn b'', um das Wasser ausfließen zu lassen,

wenn es zu sehr verunreinigt ist. Von b aus passirt die

Feuerluft durch das Rohr c in ein Schlangenrohr d, um sich abzukühlen, wenn sie warm seyn sollte. Das

Schlangenrohr befindet sich in einem Kühlfasse g,

welches durch h frisches Kühlwasser empfängt und bei i das warm gewordene ausfließen läßt. Aus dem Kühlrohre

gelangt das Gas (die Feuerluft) in einen mit Entleerungshahn f versehenen Kasten e, in welchem sich das in

dem Kühlrohre verdichtete Wasser ansammelt. (Wenn das Gas schon hinreichend kalt

ist, so läßt man das Schlangenrohr mit Zubehör weg.) Mit dem geschlossenen Kasten

e ist oben ein Rohr j

verbunden, welches sich bei k gabelförmig theilt, so daß

man es nach Belieben mit dem untern Theil des einen Reinigungsgefäßes I oder des andern l' in

Verbindung setzen kann, indem man den Hahn m oder m' (Fig. 8) öffnet. Diese

Reinigungsgefäße sind von Holz oder Metall und haben die Form eines abgestumpften

Kegels; im Innern desselben befinden sich Horden von Korbgeflecht oder andere

siebartige Flächen n, n', n'' u.s.w., welche etwa 7 1/2

Zoll von einander entfernt sind und die man mit Moos, Wolle etc. bedeckt, welche man

nöthigenfalls befeuchtet. Statt dieser Horden kann man in den Reinigungsgefäßen auch

Rahmen anbringen, die mit einem Gewebe überzogen sind, welches locker genug ist, um

das Gas durchzulassen, aber Aschen- und Rußtheile zurückhält; diese Gewebe

werden nöthigenfalls auch befeuchtet.

Die beiden Reinigungsgefäße können, wie Fig. 9 zeigt, durch die

Röhren o und o' mit einander

communiciren, von denen jede von dem obern Theil des einen Bottichs ausgeht und in

den untern Theil des andern ausmündet. Wenn man nun das Gas aus e in l treten läßt, so

öffnet man den Hahn p' an dem Rohre o' und schließt den Hahn p. Das Gas geht dann erst durch! aufwärts, tritt darauf durch o' in den untern Theil von l', durchströmt l' ebenfalls von unten nach

oben, und zieht durch ein von dem obern Theile von l'

ausgehendes Rohr q' weiter fort, während der Hahn r des Rohres q geschlossen

ist. Tritt das Gas aus e in l', so strömt dasselbe in entsprechender Weise erst durch l' und dann durch l, und

geht durch q fort, während der dem Hahne r entsprechende Hahn des Rohres q' geschlossen ist. Wenn es nöthig wird das Material, durch welches das

Gas in den Reinigungsgefäßen hindurchgeleitet wird, in dem einen derselben zu

wechseln, weil es zu sehr verunreinigt ist, so läßt man während der Zeit, wo dieß

geschieht, das Gas bloß durch ein Reinigungsgefäß gehen, indem man die

entsprechenden Hähne schließt. Nachher setzt man dieses wieder mit dem andern frisch

gefüllten in Verbindung, so daß das Gas zuletzt durch dieses hindurchgeht.

Fig. 10 zeigt

die Pumpen, durch deren Spiel das Gas aus der Esse angesaugt und durch die

Reinigungsapparate getrieben, deßgleichen nach der Reinigung dahin gepreßt wird, wo

es benutzt werden soll. Zu diesem Zwecke steht jede Pumpe durch ein Rohr t (Fig. 8) mit dem Rohre u in Verbindung, und an diesem Rohre sind Röhren v, v', v'' angebracht. Diese Röhren communiciren mit

durchlöcherten Spiralröhren auf dem Boden der Kufen x, x',

x'', oder mit Holländern, in denen man das Bleichen des Papierzeugs mit

Chlorkalk ausführen will. Ist der beim Bleichen benutzte Apparat ein um eine

horizontale Achse sich drehender Cylinder, so leitet man das Gas in die hohle Achse

ein, die innerhalb des Cylinders mit Löchern versehen ist. Diese Achse hat nahe dem

andern Ende eine Scheidewand, und jenseits derselben wieder Löcher in ihrem Umfange.

Durch diese Löcher tritt das Gas wieder aus, nachdem es auf die zu bleichende Masse

gewirkt hat. Man kann das Gas auch in die über der Holländerwalze befindliche Haube

leiten.

Das Rohr u ist an seinem Ende mit einem Sicherheitsrohr

y verbunden, welches so tief in Wasser taucht, daß

durch dasselbe ein wenigstens doppelt so großer Druck hervorgebracht wird, als in

den verschiedenen Bleichgefäßen entstehen kann. Bei dieser Einrichtung ist, wenn

auch die Röhren v verstopft oder deren Hähne

verschlossen seyn sollten, keine Gefahr vorhanden, denn das Gas entweicht dann durch

das Sicherheitsrohr.

Um den Gasstrom constanter zu machen, kann man zwischen der Pumpe und dem Rohre u einen Regulator anbringen. Das Waschgefäß b ist hauptsächlich dazu da, um das Gas mit Feuchtigkeit

zu sättigen, damit es

die in den Reinigungsgefäßen l und l' angebrachten Stoffe nicht austrocknet.Der beschriebene Apparat ist in den Papierfabriken zu

Mesnil-sur-l'Estrée (Eure) und Sorel-Moussel

(Eure und Loire) in Anwendung

Tafeln