| Titel: | Apparat zum Waschen der Lumpen für die Papierfabrication, welchen sich Joseph Fourdrinier zu Islington in der Grafschaft Middlesex, am 17. Juni 1854 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. XCVI., S. 410 |

| Download: | XML |

XCVI.

Apparat zum Waschen der Lumpen für die

Papierfabrication, welchen sich Joseph Fourdrinier zu Islington in der Grafschaft Middlesex, am 17. Juni 1854 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, October

1855, S. 313.

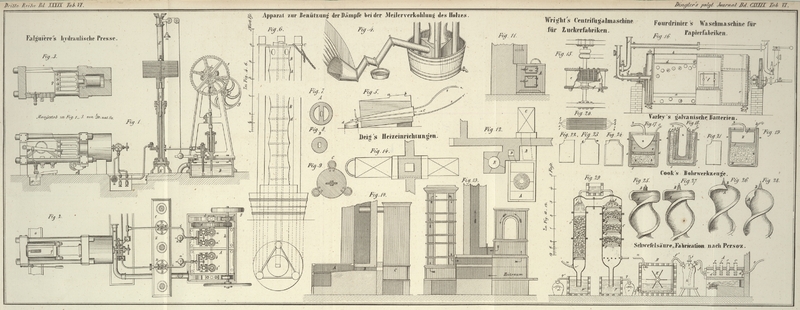

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Fourdrinier's Apparat zum Waschen der Lumpen für die

Papierfabrication.

Dieser Apparat besteht in einem cylindrischen, an beiden Enden geschlossenen Kessel,

welcher mittelst hohler Achsen in Lagern ruht. Innen, in der Nähe beider Enden, ist

ein Sieb aus feinem Drahtgewebe angebracht. Mit jeder der hohlen Achsen ist eine

Röhre verbunden; mit der einen kann man das Waschwasser ein-, mit der andern

ausfließen lassen. Im Kessel befindet sich eine Anzahl Kugeln, welche bei

erfolgender Rotation des Kessels die zu behandelnden Stoffe schlagen und pressen. Um

die Flüssigkeit ins Sieden zu bringen, bedient man sich der Dampfröhren.

Fig. 16

stellt eine solche Waschmaschine zur Hälfte im senkrechten Längendurchschnitte, zur

Hälfte in der Seitenansicht dar. a, a sind zwei feste

hohle Achsen um welche der cylindrische Kessel b rotirt.

In dem Kessel sind zwei Drahtgewebe oder durchlöcherte Platten c, c befestigt. Die hohlen Achsen a, a erstrecken sich im Innern des Kessels so weit wie möglich abwärts, so daß

reines Wasser zugeführt und das Schmutzige Wasser abgelassen werden kann. Nachher

kann Dampf unter das Wasser des Kessels geleitet werden. Im Kessel sind drei

radiale, 8 bis 9 Zoll breite Gesimse am Umfang befestigt, welche den Zweck haben,

die Kugeln e, e, e in die Höhe zu führen und dann fallen

zu lassen. Auf diese Weise sind die in dem Kessel befindlichen Lumpen oder sonstige

Stoffe der Wirkung der Kugeln ausgesetzt. Die Enden des Kessels sind mit hohlen

Achsen und Stopfbüchsen g, g versehen; die Achsen drehen

sich in Lagern h, h. An dem einen Achsenende ist ein

Stirnrad i befestigt, welches mit einem Getriebe in

Eingriff steht und durch eine Dampfmaschine oder sonstige Triebkraft in Rotation

gesetzt wird. j ist eine Röhre, durch welche dem

Behälter b Wasser (oder auch eine Bleichflüssigkeit)

zugeführt werden kann. Mit Hülfe der Schieber k, k läßt

sich der Wasserzufluß absperren, wenn Dampf zugelassen werden soll. l, l sind Ausmündungen für die Röhrenarme j¹. Wegen Benützung des Dampfs sind

Sicherheitsventile angebracht. In Folge der Anordnung der Röhre j, der Röhrenarme j¹

und der Schieber k, kann man die Flüssigkeit beständig

an dem einen Ende ein- und an dem andern Ende ausfließen lassen, und

hinsichtlich des Ein- und Ausflusses von Zeit zu Zeit mit beiden Enden

abwechseln. m ist eine Oeffnung, durch welche man Luft

eintreten läßt, wenn die Flüssigkeit durch die Hähne n,

n aus dem Kessel abgelassen wird. Der Dampf tritt an jedem Kesselende bei

o ein.

Tafeln