| Titel: | Verbesserungen an den galvanischen Batterien, welche sich C. F. Varley zu London am 5. Decbr. 1854 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. XCVIII., S. 419 |

| Download: | XML |

XCVIII.

Verbesserungen an den galvanischen Batterien,

welche sich C. F.

Varley zu London am 5. Decbr. 1854 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Octbr.

1855, S. 315.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Varley's Verbesserungen an den galvanischen Batterien.

Meine Erfindung besteht in der Herstellung von Batterien mit zwei oder mehreren

neutralen Metallsalzen, deren elektro-motorische Kraft auf ähnliche Weise wie

bei Daniell's constanter

Batterie erzeugt wird, wogegen bei meiner Anordnung die metallische Ablagerung des

negativen Salzes an dem positiven Element, welche bei Daniell's Batterie die Intensität des

elektrischen Stroms beeinträchtigt, nicht stattfinden kann. Daniell's Batterien versagen nach längerem

Gebrauch ihren Dienst, weil das Zink sich mit metallischem Kupfer bedeckt, und das

letztere sich in den Poren der porösen Zellen absetzt, wodurch die Intensität des

Stromes geschwächt und ein großer Verlust an Metall, an Auflösungen und porösen

Zellen veranlaßt wird. Diese Uebelstände beseitige ich dadurch, daß ich, wie in Fig. 17, das

positive Metall oberhalb des negativen anordne, ohne Anwendung von Thonzellen, und

mich zweier Auflösungen bediene, welche vermöge des Unterschiedes ihres specifischen

Gewichtes von einander getrennt bleiben. Das letztere befördere ich zuweilen

dadurch, daß ich über dem negativen Metall, seiner Lösung und seinen Krystallen,

Lagen von Tuch, Sand oder einer andern Substanz anbringe, welche auf die Lösungen

nicht chemisch wirkt, sondern dieselben getrennt zu erhalten strebt.

Die conische Gestalt des Zinkblocks und seine Anordnung über dem negativen Element

hat den Zweck, daß so oft das negative Salz in die Höhe steigt und sein Metall an

dem Zink ablagert, diese Ablagerung hinwegfallen soll, indem das Zink, während

die Batterie in Thätigkeit ist, beständig aufgelöst wird, wodurch das abgelagerte

Metall seinen Haltpunkt am Zink verliert und zu Boden fällt, wo es nicht schaden

kann.

Einen ähnlichen Zweck erreiche ich durch die Anwendung von mehr als einer porösen

Abtheilung, wie Fig. 18, und durch die Einschaltung von anderen Metallen oder Auflösungen

zwischen die negativen und positiven Elemente und Auflösungen, so daß der Uebergang

der einen Lösung zur andern durch den Zersetzungsproceß abgeschnitten ist.

Häufig bediene ich mich auch schwer löslicher negativer Salze, z.B. schwefelsaurer

Salze, der Blei- oder Quecksilberchloride, indem solche Batterien sehr

constant sind; in dieser Hinsicht sind namentlich die Blei- oder

Quecksilbersalze vorzuziehen. Ich nehme in diesem Falle einen reinen amalgamirten

Zinkcylinder von nahezu dem gleichen Durchmesser wie das prismatisch gestaltete

Glasgefäß, welches denselben aufnimmt, wie Fig. 19 zeigt. Es wird

nun so viel Quecksilber als negatives Element zugegossen, daß der Boden dadurch

bedeckt wird. Auf dieses kommt eine Quantität irgend eines Quecksilbersalzes, jedoch

nicht so viel, daß dasselbe mit dem Zink in Berührung kommt. Hierauf wird das Gefäß

mit einer Auflösung von Zink in der nämlichen Säure, welche in dem Quecksilbersalz

enthalten ist, gefüllt, und die Flüssigkeit zur Verhinderung der Verdunstung mit

einer dünnen Oelschichte bedeckt. Diese Batterie ist in ihrer Wirkung sehr

regelmäßig; denn ebenso schnell als der Abstand in Folge der Auflösung des Zinks

zunehmen würde, müßte auch die Oberfläche des Quecksilbers in Folge der Zersetzung

seines Salzes steigen, so daß der Abstand sich immer gleich bleibt, insbesondere

wenn die Oberfläche des Zinks im richtigen Verhältnisse zu der des Quecksilbers

steht. Da ferner das Quecksilber eine Flüssigkeit ist, so bietet es stets eine

gleichmäßige Oberfläche dar; sollte aber auch das Quecksilbersalz steigen und das

Zink berühren, so würde es sich zersetzen und das Zink nur etwas mehr amalgamiren.

Bedient man sich jedoch eines beinahe oder ganz unlöslichen Salzes, so kann eine

solche locale Zersetzung gar nicht oder nur in höchst geringem Grade stattfinden.

Sollte die Batterie einer Bewegung unterworfen seyn, so kann eine einfache oder

doppelte poröse Zelle, eine Tuch- oder Sandlage zugefügt werden. Diese

Batterie gibt einen constanten und gleichmäßigen Strom, so lange nur noch Zink und

Quecksilbersalz darin enthalten ist. Das Zink sollte durch ein Eisen- oder

Platinstück, um welches dasselbe gegossen ist, gehalten werden, damit der Träger

nicht durch Amalgamation zerstört werde, und der zur Verbindung des Quecksilbers dienende Eisen-

oder Platindraht ist mit Gutta-percha überzogen, die Stelle ausgenommen, wo

er in das Quecksilber tritt.

An den Polen der Batterie bringe ich ein System von Inductionsflächen Fig. 20 an, welche

gleichsam ein elektrisches Magazin und eine kleine Batterie für sich bilden, die den

Zwecken einer größeren entspricht. Ich werde unten auf diese Vorrichtung näher

zurückkommen.

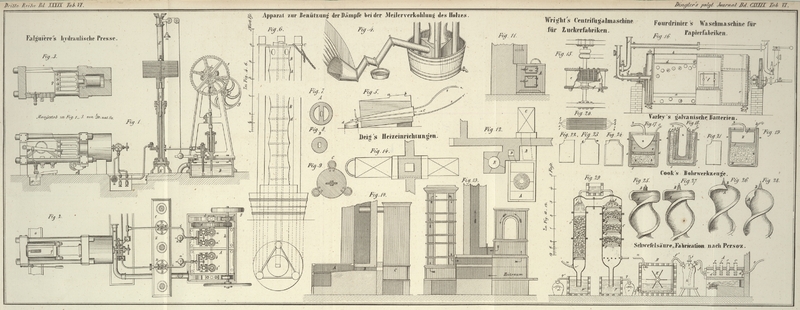

Beschreibung der Abbildungen.

Fig. 17. a, a ist ein gläsernes Gefäß; z eine conische Zinkmasse; c, c eine

Kupferplatte, welche sich über den Boden und ungefähr 2/3 der Seiten des Gefäßes

erstreckt; b, b Krystalle eines negativen Salzes; d, d eine Tuch- oder Sandlage; e, e eine Auflösung von Zink in der nämlichen Säure wie

die des negativen Salzes.

Fig. 18. a, a ist ein Glasgefäß; c,

c; eine kupferne oder sonstige negative Ausfütterung; das Glas kann auch

weggelassen werden, indem ein kupfernes Gefäß genügt. z

ein Zinkcylinder in der mittleren porösen Zelle f: g ist

die äußere Zelle. Zwischen beiden Zellen befindet sich ein Cylinder h von siebartig durchlöchertem Zink, um jedes negative

Salz zu zersetzen, welches von außen nach innen gelangen möchte. Der nämliche Zweck

kann auch mittelst einer alkalischen Lösung erreicht werden.

Fig. 19. a, a ist ein Glasgefäß; z

der Cylinder, bestehend aus einem amalgamirten Zink; M

das Quecksilber; i, i das Quecksilbersalz; j, j die Zinklösung; k der

Eisen- oder Platindraht, welcher mit Gutta-percha überzogen ist,

ausgenommen da, wo er in das Quecksilber tritt; l, l die

Oelschicht.

Fig. 20 ist

die Endansicht einer Reihe von Inductionsplatten, welche dicht übereinander

geschichtet werden. Eine Säule von dieser Form bildet eine Leidner Batterie. 5, 6,

7, 8 zeigen die Form der Lagen nach einem kleineren Maaßstabe.

Fig. 21 und

22 sind

Blätter von Zinnfolie;

Fig. 23 ist

ein Stück geölter Seide, Gutta-percha oder ein anderer nichtleitender Stoff.

Die Hälfte der Blätter für den einen Pol hat die Form von Fig. 21, mit

abgeschnittener linker Ecke; die anderen Blätter für den andern Pol haben die Form

von Fig. 22

mit abgeschnittener rechter Ecke. Die zwischengelegten nichtleitenden Blätter sind

breiter als die anderen und haben die Gestalt von Fig. 23, nämlich beide

Ecken abgeschnitten. Auf den Boden des zur Aufnahme der Säule Fig. 20 dienenden Kastens

kommt zuerst die Zinnfolie 1, Fig. 21, auf diese ein

nichtleitendes Blatt,

Fig. 23,

auf dieses eine Folie 2, Fig. 22, dann ein

Nichtleiter, Fig.

23, dann eine Folie 3, u.s.w., bis eine Batterie von hinreichender

Capacität aufgebaut ist. Auf diese Weise hängen die Ecken sämmtlicher wie Fig. 21

gestalteter Blätter 1, 3, 5, 7, 9 in Fig. 20 über den

Ausschnitten von Fig. 23, und die Ecken sämmtlicher wie Fig. 22 gestalteter

zwischenliegender Folien 2, 4, 6, 8, 10 hängen über den Ausschnitten b. Hierauf preßt man sämmtliche Ecken a zusammen, um diese Blätter für den einen Pol zu

vereinigen, ebenso sämmtliche Ecken b, um den andern Pol

der Batterie zu bilden, und verbindet diese beiden Pole mit den Polen der

galvanischen Batterie.

Fig. 24

stellt eine auf Gutta-percha liegende Zinnfolie dar. Die erstere hat nach

allen Richtungen größere Dimensionen, damit sich die gegenüberliegenden Folien nicht

berühren können.

Diese Inductionsplatten dienen dazu, Elektricität anzusammeln, wenn die Batterie in

Ruhe ist, indem die eine Plattenreihe mit dem positiven, die andere zwischenliegende

Reihe mit dem negativen Pole der Batterie in Contact steht.

Der Hauptzweck des Apparates besteht aber darin, eine gegebene Quantität Elektricität

für unterirdische Linien auszumessen, so daß der Draht durch andauernden Contact mit

der Batterie nicht stärker geladen wird, als durch einen momentanen Contact. Dieses

elektrische Magazin dient dazu, den Draht in richtigem Maaße auf einmal zu laden;

dasselbe setzt mich in Verbindung mit meinem früher patentirten ApparatPolytechn. Journal Bd. CXXXVI S.

262. in den Stand, durch unterseeische Taue und unterirdische Drähte auf große

Entfernungen hin zu telegraphiren.

Meine constanten Batterien und Inductionsplatten leisten für die Zwecke elektrischer

Beleuchtung, wo ein gleichmäßiger und constanter Strom ein wesentliches Erforderniß

ist, vortreffliche Dienste. Mit Hülfe des Systems der Inductionsplatten wird die

Kohle weit rascher und lebhafter entzündet, und da die momentane Entladung sehr

intensiv ist, so ist das Licht weit regelmäßiger.

Tafeln