| Titel: | Ueber den hydraulischen Stempelhammer mit Federung von zusammengepreßter Luft, welchen die HHrn. Guillemin und Minary, Maschinenbauer zu Casamène bei Besançon, erfunden und ausgeführt haben; vom Bergingenieur Réfal. |

| Fundstelle: | Band 140, Jahrgang 1856, Nr. III., S. 18 |

| Download: | XML |

III.

Ueber den hydraulischen Stempelhammer mit

Federung von zusammengepreßter Luft, welchen die HHrn. Guillemin und Minary, Maschinenbauer zu Casamène bei

Besançon, erfunden und ausgeführt haben; vom Bergingenieur Réfal.

Aus den Annales des mines, 5te Reihe, Bd. VII S.

507.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Résal über Guillemin's hydraulischen

Stempelhammer.

Der Dampf-Stempelhammer bietet gegen die Hämmer mit Helmen, die er seit

mehreren Jahren in sehr vielen Fällen ersetzt, den Vortheil dar, daß man damit fast

mathematisch genaue Resultate erlangen kann. Er gestattet dem Schmiede: 1) während

des Verlaufs der Umgestaltung einer metallischen Masse, welche wandelbare auf

einander folgende dynamische Wirkungen erheischt, in jedem Augenblick und innerhalb

gewisser Gränzen die Höhe des Falles und des Hubes zu reguliren; 2) am Ende der

Arbeit dem zu schmiedenden Gegenstande genau die gewünschte Form zu geben, da der

Schmied im Stande ist, den Lauf des Hammers auf eine gewisse Entfernung vom Amboß zu

beschränken.

Diese schätzbaren Eigenschaften der Maschine erhält man aber nur unter Bedingungen,

welche in anderen Beziehungen unvortheilhaft sind; denn da man hier weder die

Expansion noch die Condensation benutzt, so muß man zur Hervorbringung eines

gewissen Effectes verhältnißmäßig sehr bedeutende Dampf- und

Brennmaterialmengen verwenden, und dieß, nebst den unvermeidlichen Unterbrechungen

beim Betriebe der Maschine, erfordert einen besondern Kessel zur Bewegung des

Hammers.

Es folgt daraus, daß wenn man nicht einige metallurgische Apparate, wie

Puddel- und Schweißöfen, deren Ueberhitze man zur Feuerung des Kessels

benutzen kann, zur Verfügung hat (was in den meisten Maschinenbauwerkstätten nicht

der Fall ist), der Betrieb des Stempelhammers sehr kostbar wird, weil man wegen

eines Ganges von nur wenigen Stunden den ganzen Tag einen Kessel feuern muß, dessen

Heizoberfläche, welche im Verhältnisse zu der bei jedem Schlage verbrauchten

Dampfmenge stehen muß, im Allgemeinen beträchtlich ist. Auch ist zur Bewegung des

Schiebers ein besonderer Arbeiter erforderlich, welcher möglicherweise nicht immer

den Weisungen des Schmiedemeisters Folge leistet oder sie nicht gehörig versteht.

Endlich bietet der Hammer eine sehr bedeutende Masse dar, die in manchen Fällen

nützlich ist, in vielen andern Fällen aber durch eine geringere mit einer größern Geschwindigkeit

ersetzt werden könnte.

Mehrere Constructeure haben versucht, den Dampfcylinder des Stempelhammers

wegzulassen und sich zu dessen Hebung einer liegenden Welle, die durch irgend eine

Triebkraft in Bewegung gesetzt wird, und der Hebedaumen zu bedienen. Diese Versuche

liefen aber nur darauf hinaus, die wesentlichen Eigenschaften des Hammers

aufzuheben, so daß er keine Vorzüge gegen die Helmhämmer mehr hat.

Allerdings gelang es Hrn. Schmerber zu Tagolsheim vor

mehreren Jahren, die Stöße der Hebedaumen gegen den Hammer mittelst

Kautschuk-Scheiben, welche mit Blechscheiben abwechseln und die am Punkte des

Stoßes angebracht sind, sehr zu schwachen, so wie auch die sich bewegende Masse

dadurch zu vermindern, daß sie am obern Theile ihres Laufes gegen einen Reitel

stößt, der ebenfalls aus abwechselnden Scheiben von Kautschuk und Blech besteht und

dessen Wirkungen leicht begreiflich sind.Mit Abbildungen beschrieben im polytechn. Journal Bd. CXXIII S. 338. Aber die Kautschukscheiben verändern sich sehr bald und erfordern häufige

und kostbare Reparaturen.

Man verdankt den HHrn. Guillemin und Minary, Maschinenbauern zu Casamène bei Besançon, die

Construction eines Stempelhammers, welcher mit den Vortheilen des Dampfhammers

diejenigen des Schmerber'schen vereinigt, während die

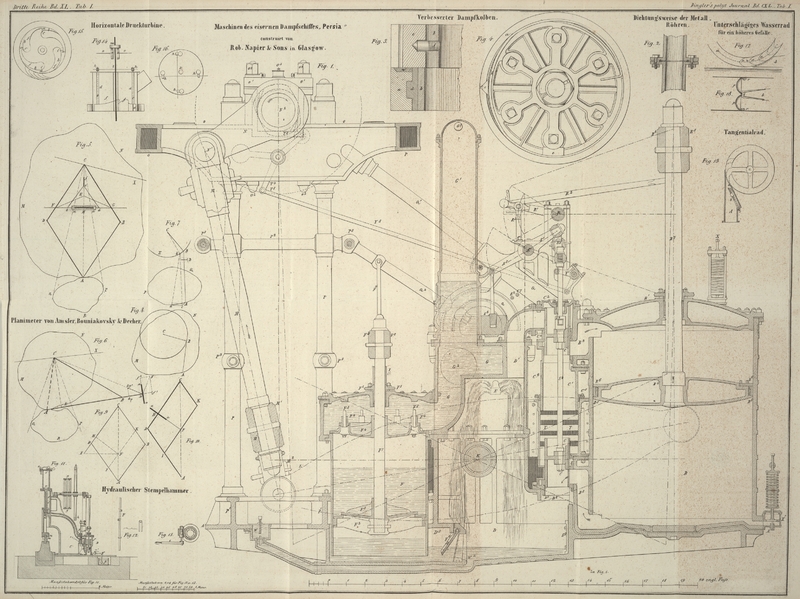

wenig praktische Benutzung der Kautschukscheiben wegfällt. Diesen neuen, in Fig. 11, 12 und 13

dargestellten Hammer, wollen wir nun beschreiben.

Der Stempelhammer m, m, m, (Fig. 11) endigt oben in

einen Kolben p, der sich in einem Pumpencylinder bewegt,

dessen Deckel mit einem Ventil s versehen ist, auf

welches eine Feder drückt, und das sich von unten nach oben nur unter einem

bestimmten Druck öffnet. Eine Druckpumpe f, welche durch

ein Excentric an der Treibwelle a in Bewegung gesetzt

wird, treibt mittelst einer Röhre t, t, t Oel unter den

Kolben. Diese Röhre reicht nur bis auf einige Entfernung unter dem Pumpencylinder,

ist aber in dieser Gegend von einer kupfernen Röhre t', t',

t' umgeben, die an dem Hammer befestigt ist und die erste Röhre mittelst

einer ledernen Büchse umschließt.

Eine kleine Schraube, welche 4 Centimeter unter dem obern Theil der äußeren Röhre

angebracht ist, gestattet, sobald der Hammer in Betrieb gesetzt werden soll, die

Luft aus der Leitung ausströmen zu lassen, jedoch so, daß zur Vermeidung der

Widderstöße ein kleines Luftkissen bleibt.

Das Ventil s fängt die Luft etwas unter der obern Platte

des Cylinders auf, um eine Luftmatratze zu bilden, welche die Stöße des Hammers

schwächt, die dann entstehen können, wenn er zu hoch gehoben wurde.

Der Kolben ϖ der Oelpumpe kann längs seiner Stange

auf einer gewissen Länge verschoben werden, die oben durch einen Aufhalter begränzt

ist, und unten, am Ende der Stange, durch eine Scheibe, welche den Kolben hält und

die senkrechten cylindrischen Oeffnungen in demselben verschließt. Am obern Theil

der inneren Oberfläche des Pumpenkörpers hat man auf einer gewissen Höhe acht

halbcylindrische Vertiefungen angebracht, während vom untern Theil eine Röhre τ abgeht, die mit dem Oeltroge in Verbindung

steht, in ihrer Mitte mit einem Hahn r' und am untern

Ende mit einer sich von unten nach oben öffnenden Klappe s'' versehen ist.

Nehmen wir nun an, daß der Apparat die nöthige Oelmenge enthalte und daß der Hahn r' verschlossen sey; der Kolben ϖ bringt durch seine aufgehende Bewegung unter sich eine Luftleere

hervor, und indem er das obere Oel aufwärts treibt, hebt er den Hammer bis zu dem

Augenblick, wo derselbe Kolben zu der Höhe der Vertiefungen gelangt ist. Diese

letzteren stellen eine Verbindung zwischen den beiden Theilen des Pumpencylinders

her, so daß während der Dauer des tobten Punktes der Pumpe der Hammer niederfallen

kann. Alsdann geht aber der Pumpenkolben wieder abwärts und durch die Oeffnungen,

mit denen er versehen ist, verbleibt die Verbindung zwischen den beiden Theilen des

Pumpenkörpers bis ans Ende des Laufs.

Wir wollen jetzt annehmen, daß der Hammer kein Oel enthalte und daß man ihn in

Betrieb setzen wolle. Man öffnet den Hahn r', so wie die

durch eine Schraube verschlossene Oeffnung am obern Theil der kupfernen Kolbenröhre.

Das Oel wird sich in dem Apparat durch die Einwirkung der Pumpe erheben, und nachdem

es die gewünschte Höhe erreicht hat, verschließt man den Hahn und die erwähnte

Oeffnung.

Um die Figur nicht zu compliciren, hat man auf demselben ein gußeisernes Gehäuse,

welches mit der Röhre τ aus einem Stück gegossen,

über dem Oeltroge angebracht ist und den senkrechten Theil dieser Röhre bildet,

nicht dargestellt. Dieses Gehäuse hat zwei Klappenventile, welche in einiger

Entfernung über einander angebracht sind und denselben Zweck wie das Ventil s'' erfüllen; der Zwischenraum dieser beiden Klappen

steht aber mit dem Cylinder einer kleinen Druckpumpe mit massivem Kolben in

Verbindung, welche den Zweck hat den Hammer mit Oel mittelst Menschenhänden füllen zu können,

wenn die Treibwelle a nicht in Bewegung ist.

An der Seite des Pumpenkörpers befindet sich ein Gleichgewichtshahn r (Fig. 11), mittelst dessen

man, nach Belieben, durch einen Hebel l eine Verbindung

zwischen den beiden Abtheilungen des Pumpenkörpers herstellen und den Hammer fallen

lassen kann, wenn er zu irgend einem Punkte seines niedergehenden Laufes gelangt

ist.

Indem das Oel von der Pumpe unter den Hammer geht, durchströmt es eine Büchse, in

welcher sich ein Schieber θ bewegen kann, der auf

der Eintrittsöffnung der Flüssigkeit angebracht ist. Die Stange F dieses Schiebers, welche nach beiden Richtungen

verlängert ist, um zu verhindern, daß der Druck das Aufsteigen dieses Organs

veranlaßt, hat an ihrem oberen Theil und in zwei verschiedenen Höhen zwei Ansätze,

die sich unter einem Winkel von 20° kreuzen. Die Stange F ist innerhalb einer gewissen Gränze um ihre Achse

beweglich gemacht, so daß jeder von den beiden Ansätzen nach Belieben die Wirkung

der verlängerten Achse empfangen kann, der eine die von oben nach unten, der andere

die von unten nach oben, indem er einen Hebedaumen des Gelenkes der

Pumpenkolben-Stange und der Kurbelstange bildet. Es folgt aus dieser

Einrichtung, daß man den Wiedereintritt des Oels in den Pumpenkörper vollständig

unterbrechen und den Hammer an einem bestimmten Punkte seines Laufs aufhalten kann.

Zu dem Ende genügt es, bei der aufsteigenden Bewegung des Hammers, den Daumen auf

den untern Ansatz der Schieberstange wirken zu lassen. Der Schieber kann sich

übrigens um eine gewisse kleine Größe, parallel mit der Achse der Oeffnung die er

bedeckt, verschieben, um den Rücklauf desjenigen Oels zu gestatten, welches sich

noch über dem Kolben befindet, wenn die Verbindungen unterbrochen worden sind.

Das Ventil s gestattet den Lauf des Hammers in einer

bestimmten Entfernung vom Amboß zu unterbrechen, indem man es eine Zeit lang während

des halben Aufganges des Hammers öffnet, und es wieder verschließt, wenn letzterer

auf dem Punkt ist zurückzufallen. Man begreift leicht, wie der auf die untere

Kolbenfläche einwirkende atmosphärische Druck die erwähnte Wirkung hervorbringt.

Außer dem Ventil s ist der Deckel des Pumpenkörpers mit

zusammengepreßter Luft, mit einem Ventil s' versehen,

welches sich von unten nach oben öffnet und den Zweck hat, die äußere Luft nach

Belieben in den Pumpenkörper eindringen zu lassen, wenn man nach vorherigem Heben

des Ventils s einen Theil dieses Gases bei der

aufsteigenden Bewegung des Hammers entweichen ließ. Die Hebel der Ventile s und

s' sind auf der Figur nicht angegeben und eben so

wenig derjenige, dessen Zweck es ist die Stange F zu

bewegen, um unnütze Verwickelung und Undeutlichkeit der Abbildung zu vermeiden; sie

befinden sich, wie auch der Hebel l, im Bereiche der

Schmiede, welche das Stück auf dem Amboß drehen und wenden.

Fig. 11 ist

ein senkrechter Durchschnitt des ganzen Hammers; Fig. 12 sind Projectionen

des Theiles F, und Fig. 13 ist ein

horizontaler Durchschnitt nach CD der Fig. 11.

Das Gewicht der bis jetzt von den HHrn. Guillemin und Minary construirten Stempelhämmer variirt zwischen 150

und 900 Kilogr.; der hier beschriebene ist einer von den erstem und war zu Paris

ausgestellt.

Die Menge des zur Füllung des Apparates erforderlichen Oeles beträgt etwa 15 Liter.

Das bei jeder Hammerschwingung verdrängte Oel beträgt 1,5 Liter. Der Oelverlust ist

gering und beläuft sich im Monat aus kaum 1 Liter, selbst dann, wenn der Hammer im

ununterbrochenen Betriebe ist. Die Reibungen sind natürlich unbedeutend und die

plötzlichen Querschnittsveränderungen in den Oelcanälen und der Pumpe sind auf ihren

geringsten Ausdruck zurückgeführt. Dieser Hammer kann 120 Schläge in der Minute

machen und (wenn man geeignete Bahnen einsetzt) z.B. benutzt werden um Stäbe von

0,10 Met. (4 Zoll) im Quadrat auszurecken, Kesselbleche zu lochen, kurz eine Menge

von Maschinentheilen zu bearbeiten. Ein solcher Hammer kostet 4000 Francs.

Die HHrn. Guillemin und Minary

verwenden seit mehreren Jahren in ihrer Maschinenbauanstalt zu Casamène zwei

solche Stempelhämmer, wovon der eine dem hier beschriebenen gleich ist, der andere

aber 900 Kilogr. wiegt. Obgleich sie täglich im Betriebe stehen, haben sie doch bis

jetzt nur weniger Reparaturen bedurft. Der Berichterstatter hat sich wiederholt

überzeugt, wie sehr das Schmieden durch die hier beschriebenen Einrichtungen

erleichtert worden ist und wie bedeutend die Vorzüge dieses Hammers gegen die

übrigen bekannten Arten sind.

Tafeln