| Titel: | Formen mit verbessertem Pfropf für Zuckerraffinerien; von J. Steele zu Greenock. |

| Fundstelle: | Band 140, Jahrgang 1856, Nr. XX., S. 99 |

| Download: | XML |

XX.

Formen mit verbessertem Pfropf für

Zuckerraffinerien; von J.

Steele zu Greenock.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Januar 1856, S.

230.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

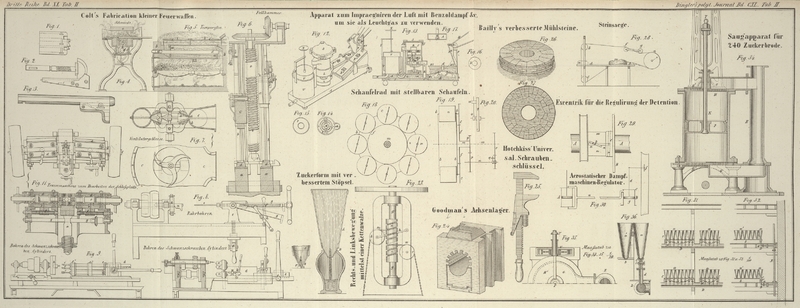

Steele's Formen mit verbessertem Pfropf.

Wenn beim Russinnen des Zuckers das Abfließenlassen des grünen Syrups von den Broden

nach meinem Verfahren ausgeführt werden soll, so steckt man die Stöpsel in die Formen, bevor die

flüssige Zuckermasse in dieselben eingegossen wird. Diese Stöpsel haben breite Köpfe

oder Flanschen, welche mit Scheiben von Tuch oder einem elastischen Stoffe versehen

sind, um die Oeffnung der Form dicht zu verschließen. Dadurch wird jeder Verlust

vermieden.

Soll das Ablaufen des Syrups beginnen, so wird der Stöpsel aus der Form gezogen und

hinterläßt in dem Zuckerhut die durch ihn gebildete Abtropfe-Oeffnung.

Dadurch wird der Proceß nicht allein wesentlich verkürzt und vereinfacht, sondern

die Wirkung ist auch bei sämmtlichen Broden ganz gleichartig. Fig. 21 ist ein

senkrechter Durchschnitt der Spitze einer Zuckerform, in deren Oeffnung der

verbesserte Stöpsel steckt, so daß die Form die flüssige Zuckermasse aufnehmen kann.

Fig. 22

ist ein senkrechter Durchschnitt der mit Zucker angefüllten Form mit dem Topf, in

welchen die Flüssigkeit abtröpfelt. Die Form A, in

welche der Zucker gegossen wird, hat die gewöhnliche conische Gestalt, besteht aus

dünnem Metallblech und ist an der Spitze B mit der

erforderlichen Oeffnung versehen; der Stöpsel C, womit

letztere verschlossen wird, hat, wie Fig. 21 zeigt, eine

Spitze D, welche in die Form hinaufreicht; eine Scheibe

E von Leder oder einem andern passenden Material,

ist über die Spitze geschoben und liegt auf dem Kopfe auf, um mit dem Stöpsel die

Formöffnung so dicht als möglich verschließen zu können. Nachdem der Stöpsel in die

Form gesteckt worden ist, wird die Flüssigkeit auf gewöhnliche Weise in dieselbe

eingegossen; ist dann die Zuckermasse hinlänglich fest geworden, so wird der

Verschluß herausgezogen und es bleibt die Vertiefung F

in dem Zucker zurück, wie Fig. 22 zeigt. Es ist

einleuchtend, daß das hier beschriebene Verfahren, wodurch in allen Zuckerbroden

eine Vertiefung von gleicher Größe und Lage gebildet wird, diesen Theil des

Raffinirens weit sicherer und regelmäßiger machen muß, als die gewöhnliche

Herstellung der Vertiefung durch die Hand und ein Werkzeug, nachdem die Masse vorher

fest geworden ist. (Patentirt in England am 11. Mai 1855.)

Tafeln