| Titel: | Verfahren zum Imprägniren der atmosphärischen Luft mit Benzoldampf etc., um sie als Leuchtgas zu verwenden; für John Longbottom, Ingenieur zu Leeds, einer Mittheilung zufolge, am 20. März 1854 patentirt. |

| Fundstelle: | Band 140, Jahrgang 1856, Nr. XXX., S. 130 |

| Download: | XML |

XXX.

Verfahren zum Imprägniren der atmosphärischen

Luft mit Benzoldampf etc., um sie als Leuchtgas zu verwenden; für John Longbottom, Ingenieur zu

Leeds, einer Mittheilung zufolge, am 20. März

1854 patentirt.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Octbr.

1855, S. 309.

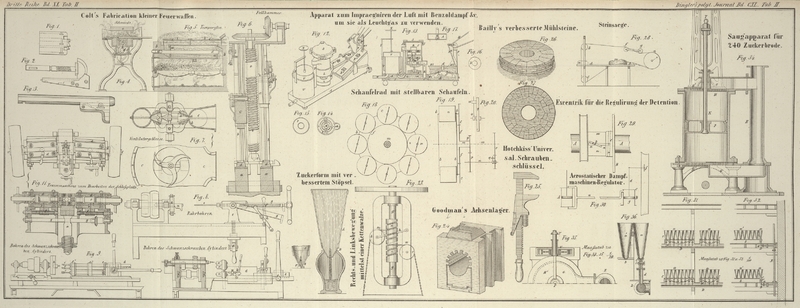

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Verfahren zum Imprägniren der atmosphärischen Luft mit Benzoldampf

etc.

Die mit Kohlenwasserstoff-Dampf zu mischende Luft wird zunächst mit Bimsstein,

welcher mit einer Lösung von Aetzkali getränkt ist, in Berührung gebracht, und dann

mit Bimsstein, welcher mit concentrirter Schwefelsäure getränkt ist, damit sie

zuerst von Kohlensäure und dann von aller Feuchtigkeit befreit wird. Hierauf bringt

man die trockene und reine Luft mit dem Kohlenwasserstoff-Dampf in Berührung,

und erhält dadurch das Licht erzeugende Gemisch. Dieses gelangt in einen Gasometer,

von welchem aus es wie das gewöhnliche Leuchtgas vertheilt wird.

Fig. 12

stellt den Apparat in einer perspectivischen Ansicht,

Fig. 13 im

senkrechten Längendurchschnitt dar.

Fig. 14 ist

ein Grundriß des Luftcanals L;

Fig. 15 der

Grundriß des Behälters P, welcher die aus

Kohlenwasserstoff bestehende Flüssigkeit enthält;

Fig. 16 der

Grundriß des Schwimmers R und

Fig. 17 der

Querschnitt des Kastens A und der Röhre I mit dem Aufriß eines Theiles der Röhre K.

B¹, B², B³, und B⁴ sind Blasebälge, welche an den Kasten A befestigt und so angeordnet sind, daß der eine Deckel

für die beiden Bälge B¹ und B² der andere für die beiden Bälge B³ und B⁴

dient. Jeder dieser Deckel hat seine besondere Achse C,

C, und beide werden durch die Kurbeln D⁴,

D² mittelst der Schubstangen E¹,

E² in oscillirende Bewegung gesetzt. Die Lager der Achsen C, C sind an den Kasten A

befestigt. Die Kurbelwelle ist in einem an dem Ende des Kastens A befestigten Träger gelagert; sie enthält eine Rolle

G und wird vermittelst eines um die letztere

geschlagenen Riemens H in Rotation gesetzt. Die Deckel

der Blasebälge sind mit Klappen a¹, a²,

a³, a⁴ versehen, welche bei der Aufwärtsbewegung der Deckel

die Luft in die Bälge lassen. Aehnliche Klappen b, b

lassen die in den Bälgen befindliche Luft beim Niedergang der Deckel in den Kasten

A treten. Da die Kurbeln rechtwinkelig zu einander

gestellt sind, so blasen die Bälge die Luft abwechselnd in den Kasten A, und veranlassen einen constanten und gleichmäßigen

Luftstrom. Der Kasten A ist in zwei Abtheilungen 1 und 2

getheilt, wovon die eine mit Bimssteinstücken gefüllt ist, die mit einer

concentrirten Lösung von Aetzkali getränkt sind. Die Füllung der andern Abtheilung

besteht aus Bimssteinstücken, welche mit concentrirter Schwefelsäure getränkt sind.

An dem Ende des Kastells A befindet sich eine Thür Z, welche, wenn der Bimsstein erneuert werden soll,

aufgemacht wird. J ist eine an dem Boden des Kastens

befindliche Röhre, durch welche die Luft aus dem Kasten zunächst in die senkrechte

Röhre K und aus dieser in den Luftcanal L gelangt. Unter dem letzteren brennt, wenn Erwärmung

erforderlich ist, eine kleine Weingeistlampe 4.

Unmittelbar über dem Luftcanal befindet sich der ringförmige Behälter N mit der aus Kohlenwasserstoff bestehenden Flüssigkeit.

In der Mitte dieses Behälters ist eine Röhre M

befestigt, durch welche die Luft bis zum Deckel der Röhre des Schwimmers O aufsteigt. Von da strömt die Luft zwischen der

Schwimmerröhre O und der Röhre M abwärts und gelangt unter den auf der Flüssigkeit des Behälters N liegenden Schwimmer. Unter der unteren Fläche des

letzteren breitet sich die Luft in einer äußerst dünnen Schicht aus, und steigt,

sobald sie die Peripherie des Schwimmers erreicht hat, durch die Flüssigkeit in die

Höhe. Sie gelangt nun in den inneren Cylinder des ringförmigen Behälters P, welcher gleichfalls aus Kohlenwasserstoff bestehende

Flüssigkeit enthält, und von da in die Kammer des Schwimmers R. Aus dieser steigt sie abwärts, strömt unter dem Boden des Schwimmers

R hinweg und steigt in den Cylinder S. Dieser ist mit einem aufgeschraubten Deckel 3 versehen,

nach dessen Hinwegnahme die Behälter nebst Schwimmern herausgenommen werden können,

um von neuem gefüllt zu werden. Aus dem Cylinder S

strömt das Gas durch die Röhre T in den Gasometer. U ist der ringförmige, das Sperrwasser enthaltende

Behälter, V der Deckel des Gasometers. Eine in der Mitte

des Deckels befestigte Stange gleitet durch eine Führung Y, und trägt an ihrem oberen Ende eine Platte X, welche die zur Regulirung des Druckes dienenden Gewichte aufnimmt. W ist die Röhre, welche das Gas aus dem Gasometer den

Brennern zuführt.

Die Wirkungsweise des Apparates ist nun folgende. Nachdem der Kasten A mit getränktem Bimsstein beschickt worden ist, werden

die ringförmigen Behälter N und P mit Benzol oder andern flüchtigen, aus Kohlenwasserstoff bestehenden

Flüssigkeiten gefüllt. Ich bediene mich vorzugsweise einer Mischung aus gleichen

Theilen Benzol, Schwefeläther und Terpenthinöl. Nachdem man die Schwimmer O und

R eingesetzt und den Deckel aufgeschraubt hat, setzt

man die Blasbälge in Thätigkeit und treibt einen regelmäßigen Luftstrom in den

Kasten A. Die Luft strömt zuerst durch Bimsstein,

welcher mit Aetzkali getränkt ist, wodurch ihr die Kohlensäure entzogen wird, dann

durch Bimsstein, welcher mit concentrirter Schwefelsäure getränkt ist, an welchen

sie ihre Feuchtigkeit abgibt, und steigt sodann vollkommen trocken in den Canal L, in welchem sie durch die Weingeistlampe 4 ein wenig

erwärmt wird. Von da strömt die Luft durch die mit dem flüssigen Kohlenwasserstoff

gefüllten Behälter, wobei in Folge der besondern Einrichtung der Schwimmer jedes

Lufttheilchen mit der flüssigen Mischung in innigste Berührung kommt, und eine große

Leuchtfähigkeit erlangt. So in Leuchtgas verwandelt, wird sie von dem Gasometer

aufgenommen, und von diesem den Brennern zugeführt.Donovan schlug zuerst im J. 1830 vor, solchen

Gasen welche brennbar aber nicht leuchtend sind, dadurch Leuchtkraft zu

ertheilen, daß man sie mit dem Dampf flüssiger Kohlenwasserstoffe

schwängert. Nach ihm suchte Lowe dem

Steinkohlengas eine größere Leuchtkraft zu ertheilen, indem er es über eine

Fläche von flüchtigem Steinkohlentheeröl streichen ließ. Beale benutzte bei seinem sogenannten Luftlicht

die flüssigen Kohlenwasserstoffe auf die Art zur Beleuchtung, daß er einen

Strom atmosphärischer Luft durch Gefäße trieb, welche jene enthielten

Endlich empfahl Mansfield im J. 1849 das Benzin

als den geeignetsten flüssigen Kohlenwasserstoff, um brennbare Gase und

selbst atmosphärische Luft in ein mit lebhaftem Glanze verbrennendes

Leuchtgas umzuwandeln (m. s. polytechn. Journal Bd. CXIII S. 25 und 275). Dessenungeachtet fehlen uns bis

jetzt alle Daten, welche erforderlich sind um den praktischen Werth dieses

Beleuchtungssystems im Falle continuirlicher Anwendung beurtheilen zu

können. – Der oben beschriebene Apparat wurde dem Patentträger

wahrscheinlich von Ador zu Paris mitgetheilt,

welcher sich seit mehreren Jahren der Verbesserung dieses

Beleuchtungssystems gewidmet hat. A. d. Red.

Tafeln