| Titel: | Bonelli's elektrischer Webestuhl. |

| Fundstelle: | Band 140, Jahrgang 1856, Nr. XL., S. 180 |

| Download: | XML |

XL.

Bonelli's elektrischer

Webestuhl.

Aus dem Traité d'Électricité par

M. M.

Becquerel, Paris 1856, t. III. p. 344.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Benelli's elektrischer Webestuhl.

Man bezeichnet mit dem Namen „façonnirte Gewebe“ Stoffe,

bei denen durch Ineinanderweben von wenigstens zwei Systemen von Fäden beliebige

Dessins gebildet werden. Das eine System bildet die Kette, d.h. ein System

paralleler gleichweit von einander abstehender Längenfäden, welche sich von einer

Walze abwickeln und einzeln oder in kleinen Bündeln von 2 bis 3 Fäden durch die

sogenannte Ringelchen- oder Löcherplatte (maillon) ihren Weg nehmen. Letztere besteht aus einer kleinen Metallplatte,

welche mit Löchern durchbohrt ist, in denen sich die Fäden frei bewegen können. Das

Fadenbündel kann mittelst einer Schnur gehoben werden, welche von einer dünnen

Metallstange herabhängt, die oben zu einem Haken umgebogen ist und durch ein an

ihrem unteren Ende befestigtes Bleigewicht in verticaler Lage erhalten wird. Das

andere Fadensystem bildet der auf die hölzerne Spule des sogenannten

Weberschiffchens oder des Schützen gewickelte Eintragfaden.

Die Hebung einer Partie Kettenfäden in zum Voraus bestimmten Abständen bildet mit den

in Ruhe gelassenen einen gewissen Winkel in der Verticalebene. Wird nun der Schütze

durch die Oeffnung der Kette geworfen, so wickelt sich der Eintragfaden von seiner

Spule ab und wird sodann durch die Lade festgeschlagen, wodurch die unbeweglich

gebliebenen Kettenfäden bedeckt und die gehobenen sichtbar werden. Nimmt man z.B.

eine schwarze Kette und einen weißen Einschuß an, so erhält man durch diese Operation weiße und

schwarze Punkte. Wollte man in der nämlichen Linie an andern Stellen andere Farben

erhalten, so würde man für jede Farbe auf gleiche Weise verfahren. Würde es sich

darum handeln, drei Farben in gleichen Abständen unter einander zu erhalten, z.B.

Schwarz, Weiß und Roth, so würden hierzu drei Schüsse mit dem Schützen hinreichen,

indem man jedesmal 1/3 der Kettenfäden heben würde. Wären diese Fäden in der Ordnung

der natürlichen Zahlen numerirt, und bestände die Kette etwa aus 12 Fäden, so würde

man für den ersten, z.B. den schwarzen Einschuß, die Fäden 1, 3, 6, 9 und 12, für

den zweiten, den rothen, die Fäden 2, 5, 8 und 11 in die

Höhe ziehen; beide Einschüsse würden dann die weißen Fäden 4, 7 und 10 erscheinen

lassen. Das Resultat dieser Operation wäre somit ein Streifen mit drei in einander

gewebten Farben. Hätte man anstatt obiger 12 Fäden deren 1200, so würde dieses in

der Sache nichts ändern. Nach Vollendung des ersten Streifens würde man auf gleiche

Weise den zweiten bilden, nur mit dem Unterschiede, daß die Fäden nicht in der so

eben bezeichneten, sondern in einer andern dem beabsichtigten Dessin entsprechenden

Ordnung gehoben werden müßten. Diese Ordnung entspricht dem zum Voraus auf einem in

Quadrate getheilten Papier gezeichneten Muster.

Bei einem Webestuhl für façonnirte Stoffe treten alle Kettenfäden in kleinen

Bündeln zu drei, vier oder fünf durch die erwähnten Löcherplatten. Man kann sich

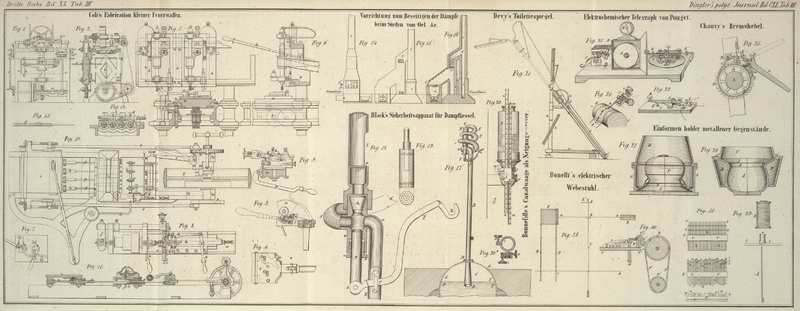

vorstellen, als sey eine solche Löcherplatte an einen metallenen Haken A

Fig. 28 (der

sogenannten Platine) befestigt, dessen Hebung den Faden c',

c oder die entsprechenden Fäden hebt. Um diese Bewegung zu bewerkstelligen,

ruht das hakenförmige Ende A der Metallstange auf einer

Schiene L. Wird diese gehoben, so gehen die Fäden mit in

die Höhe; will man aber die letzteren in Ruhe lassen, so genügt es, den Haken

zurückzubewegen, so daß er in dem Augenblick wo die Schiene L in die Höhe gehoben wird, nicht mehr auf derselben ruht. Um diesen Zweck

zu erreichen, geht die Hakenstange oder Platine in der Mitte ihrer Höhe durch das

Oehr B einer gehörig unterstützten horizontalen Nadel

a, b. Drängt man diese Nadel von der linken nach der

rechten Seite ein wenig zurück, so entfernt man dadurch den Haken von der Schiene

L. Wird nun die Schiene in die Höhe gehoben, so läßt

sie diesen Haken mit den daran hängenden Fäden in Ruhe und hebt nur diejenigen

Platinen, welche nicht zurückgestoßen worden waren.

Die Einwirkung auf die horizontalen Nadeln geschieht durch Rechtecke aus Pappdeckel,

welche an einander gebunden sind, so daß sie ein zusammenhängendes Band M, N, P bilden, und nach einander den Enden der

horizontalen Nadeln gegenüber gebracht werden. Jeder Pappdeckel ist an denjenigen Stellen, welche den

dem Muster gemäß zu hebenden Hakenstangen oder Platinen entsprechen, mit runden

Löchern durchbohrt. Wird nun der vor den Enden der horizontalen Nadeln befindliche

Pappdeckel gegen die Nadeln angedrückt, so dringen die Nadeln der zu hebenden Haken

in diese Löcher ein, während die Nadeln welche die volle Fläche treffen,

zurückgedrängt werden und dadurch die Haken von der Schiene L, hinwegschieben. Geht dann die Schiene L in

die Höhe, was durch eine Fußbewegung des Arbeiters bewerkstelligt wird, so bleiben

die zurückgeschobenen Platinen und somit auch die mit denselben verbundenen

Kettenfäden in Ruhe. Für jede Art des Dessins bedarf man einer Anzahl Platinen,

gleich der Anzahl der Kettenfäden, dividirt durch die Anzahl der durch die

Löcherplatte geführten Fadenbündel, und einer Anzahl von Pappdeckeln, gleich der

Zahl der Einschüsse. Es gibt Gebilde, welche mehr als 3000 Nadeln und 3000 Platinen

und mehr als 100000 Pappdeckel erfordern. Der größeren Leichtigkeit wegen sind die

senkrechten Platinen und die horizontalen Nadeln in mehreren parallelen Reihen

angeordnet.

Hr. Bonelli bedient sich bei

seinem elektrischen Webestuhl der Elektromagnete zum Heben der Hakenstangen oder

Platinen. Anstatt des durchlöcherten Pappdeckels ist bei seinem System ein

Elektromagnet mit dem Haken in Verbindung. Der elektrische Webestuhl bedarf eben so

wie der Jacquard'sche eines auf ein Papier gezeichneten Musters. Dieses wird jedoch

bei dem ersteren auf eine eigenthümliche Weise aufgetragen, insofern es sich darum

handelt, die Platinen bei jedem Einschuß zu isoliren und mit dem Elektromagneten in

Verbindung zu setzen. Diese Bedingungen werden durch ein den durchlöcherten

Pappdeckeln analoges Mittel gelöst. A, Fig. 29, sey nämlich der

Eisendraht, welcher an seinem unteren Ende die Löcherplatten und die Kettenfäden

trägt. Anstatt nun, wie die gewöhnlichen Platinen, umgebogen zu seyn, enthält sein

oberes Ende eine Erweiterung a aus weichem Eisen, welche

mit ihrer Schulter b auf einer Querstange C ruht, durch welche die Platine A geht. Unmittelbar über dieser Erweiterung befindet sich ein kleiner

Elektromagnet B. Hebt man nun die Querstange C bis nahe an den Elektromagneten, und überläßt sie

alsdann sich selbst, so wird die Platine angezogen oder nicht, die Fäden gehoben

oder nicht gehoben, je nachdem der galvanische Strom durch den Elektromagneten B geht, oder seine Verbindung mit der Batterie

unterbrochen ist. Da eine große Anzahl solcher kleinen Elektromagnete nöthig ist, so

stellt sie der Erfinder in mehreren Reihen übereinander, wodurch natürlich die Länge

der Platinen mit jeder Reihe sich ändert. Hr. Bonelli bewerkstelligt die Herstellung und

Unterbrechung der leitenden Verbindung zwischen den Platinen und der Batterie auf

folgende Weise. Eine Walze D, Fig. 30, von 0,50 Meter

Durchmesser und 1,20 Met. Länge, dreht sich um ihre Achse. Diese Walze trägt das

Dessin und ist von einem Metallblatt g' in Form eines

endlosen Bandes umhüllt, welches durch die Walze D'

gespannt erhalten wird. Die Platten t lehnen sich mit

ihren Spitzen beständig gegen den Cylinder D. Ihre

entgegengesetzten Enden sind in zwei Reihen angeordnet, deren jede auf einem 1

Millimeter dicken Metallstück V, V' ruht. Beide Reihen

sind durch ein Holzstück oder eine andere nicht leitende Substanz isolirt. Mit den

Theilen V, V' stehen die Drähte der Elektromagnete in

leitender Verbindung. Was den diesen Drähten zu ertheilenden Druck anbelangt, so

kann man ihn durch ein auf alle Drähte zugleich wirkendes Gewicht oder mit Hülfe

kleinerer auf jeden einzelnen Draht wirkender Gewichte m

erlangen.

Zur Herstellung des Dessins bedient sich Bonelli eines

endlosen Papiers, auf welchem er kleine Stücke von Stanniol anordnet. Auf diese

Weise sind die mit Stanniol nicht bedeckten Theile Nichtleiter der Elektricität,

während die mit Stanniol bedeckten Theile dem elektrischen Strom den Durchgang

gestatten. Alsdann sind nur diejenigen Elektromagnete vom galvanischen Strom

afficirt, d.h. in Magnete verwandelt, welche mit den diese Stanniolflächen

berührenden Metallplatten t in Verbindung stehen. Dieser

Anordnung gemäß ist es nicht nöthig, daß einer der Pole der Batterie in beständiger

Verbindung mit dem Cylinder D sey; man braucht nur

zwischen einer horizontalen, einer die Pole der Batterie berührenden Stange, und der

das Dessin bildenden Metallfläche eine beständige Berührung herzustellen. Der andere

Pol ist mit den Enden a der Platten t in Verbindung, so daß, wenn die Bewegung des Cylinders

D die leitenden oder nicht leitenden Flächen

vorwärts führt, die betreffenden Elektromagnete die Platinen anziehen oder nicht

anziehen. Man sieht, daß die Anordnung des Dessins mittelst Austragung von

Stanniolflächen auf dem endlosen Papier, die bei Jacquardstühlen üblichen

Musterpappen ersetzt.

Man gibt dem auf solche Weise ausgeführten Muster eine Breite gleich der Breite des

durch die Zusammenstellung der Platten t gebildeten

Kammes, und eine Länge gleich dem Umfange des Cylinders. Die Spitzen der Zähne des

Kammes müssen sich alle in einer einzigen Reihe befinden. Um die allzulangen

Intervalle ohne Ineinanderwebungen zu vermeiden, fügt man dem Webestuhl ein Geschirr

mit regelmäßiger Kreuzung bei, welches eine Folge von 2 bis 12 Bewegungen gestattet,

die den Zügen mit Regelmäßigkeit ertheilt werden.

Wenn die Art des Stoffes einen verschiedenfarbigen Eintrag verlangt, so daß zur

Bildung einer Reihe der Schütze fünf oder sechsmal zu wechseln wäre, so muß die

Oberfläche des Cylinders oder das Metallblatt in Vierecke getheilt seyn, und zwar

durch Linien, welche in der einen Richtung um den Abstand der Kammspitzen, in der

andern um die Größe der Drehung des Cylinders D bei

jeder Streifenbildung von einander entfernt sind. Man könnte das Dessin wie

gewöhnlich an den Stellen anordnen, wo der Eintrag die Farbe nicht wechseln soll; an

den anderen Stellen müßte man die Carreaus isoliren, welche den Farben entsprechen,

die nicht erscheinen sollen.

Da dieses Mittel Hrn. Bonelli

zu zeitraubend und kostspielig erschien, wenn es sich um Gewebe von 7 bis 8 Farben

handelt, wie dieses z.B. bei Shawls der Fall ist, so hat er eine andere Methode

erdacht, welche auf folgendem Princip beruht. Man hat eine gewisse Anzahl von Reihen

oder Assortimenten kleiner Stäbchen. Die Länge der Stäbchen einer jeden dieser

Reihen ist eine verschiedene, und um jede derselben besser unterscheiden zu können,

gibt man ihr die Farbe, für welche sie bestimmt ist. Die Dicke sämmtlicher Stäbchen,

welcher Farbe sie angehören mögen, ist die gleiche, damit sie in einen und denselben

Kamm geordnet werden können; aber in der nämlichen Reihe befindet sich eine Sorte

Stäbchen, deren Breite von 2 bis 10 Millimetern wechselt. Angenommen nun, es handle

sich darum, einen sechsfarbigen Streifen zu weben, wozu man also 6 Schützen mit eben

so viel Farben brauchte, deren relative Stellungen auf dem Muster anzugeben wären,

so braucht man nur die Anordnung so zu treffen, daß jeder Faden, folglich auch jede

Platine und jeder entsprechende Elektromagnet an den verlangten Stellen gehoben

wird. Angenommen ferner, man habe einen Letternkasten, in welchem die erwähnten

Stäbchen die Stelle der Lettern vertreten. Dann lese man das Dessin eines Streifens

ab, indem man die Stäbchen von der verlangten Farbe der Reihe nach aus dem Kasten

nimmt. Man wählt sie mehr oder weniger breit, nach Maaßgabe der Breite, welche die

nämliche Farbe in dem aufgetragenen Muster einnimmt. Die Stäbchen bringt man in der

Ordnung, in welcher man sie aus dem Kasten nimmt, in eine Art Winkelhaken, so daß

man nach jeder von dem Muster abgelesenen Reihe in dem Winkelhaken eine

Zusammenstellung von Stäbchen wie T, T,

Fig. 31,

erhält, in welcher jede Höhe eine Farbe des Dessins bezeichnet. Damit die Stäbchen

von gleicher Höhe gleichzeitig auf die entsprechenden Platinen wirken und die von

verschiedener Höhe nach einander in der gewünschten Ordnung zur Wirkung gelangen,

hat man einen Kamm S, Fig. 31, bestehend aus

verticalen in einem Rahmen U frei verschiebbaren Stäben z. Sämmtliche Stäbe sind mit einem kleinen Vorsprung

versehen, welcher sie verhindert, bis über eine gewisse Gränze in dem Rahmen U herabzubewegen. Sie sind ganz mit Firniß überzogen,

mit Ausnahme einer kleinen Stelle z', welche für alle

Stäbe sich in gleicher Höhe befindet. An ihr oberes Ende sind die Fäden e der Elektromagnete geknüpft. So lange die Vorsprünge

der Stangen auf dem Rahmen U ruhen, bilden die mit

Firniß nicht bedeckten Stellen eine gerade Linie; wenn man aber die unteren Enden

dieser Stangen gegen die ungleiche Ebene, welche durch die verschiedenen Stücke w der Figur T gebildet wird,

herabbewegt, so werden die Stäbe z auf eben so viele

verschiedene Höhen gehoben, als Stücke w vorhanden sind,

und die Räume w' werden sich nach den Linien 1, 2, 3

ordnen, deren jede einer verschiedenen Farbe angehört.

Hat man daher eine Schiene, welche mit einem der Batteriepole communicirt, und lehnt

sich diese der Reihe nach gegen die Linien 1 z', 2z' u.s.w., so wird sie das Anziehungsvermögen nur

denjenigen Zähnen mittheilen, wo sie der metallischen Fläche des Dessins begegnet,

so daß sie die Hebung der den verschiedenen Farben entsprechenden Platinen

veranlaßt.

Es wird daher zur Herstellung des Gewebes genügen, den Kamm auf die erste Reihe der

Stäbchen des Winkelhakens T niederzulassen, die mit

einem der Batteriepole in Verbindung stehende Schiene auf die Linie 1z' zu führen, dann das Pedal in Thätigkeit zu setzen und

den Schützen, welcher z.B. den rothen Faden enthält, durch die Oeffnung der Kette zu

werfen, hierauf die besagte Schiene auf die Linie 2z' zu

führen, wiederum das Pedal in Thätigkeit zu setzen und den Schützen mit dem

schwarzen Faden durchzuwerfen, und so fort für alle Farben. Ist dieses geschehen, so

hebt man den Kamm in die Höhe, rückt den Winkelhaken um die Dicke eines Stäbchens

weiter, läßt dann den Kamm auf die zweite Reihe der Stäbchen herab, und beginnt

wieder obige Bewegungen in der nämlichen Ordnung.

Aus vorstehender Darstellung geht hervor, daß der elektrische Webestuhl sich von dem

Jacquardstuhl eigentlich nur durch die obere Partie unterscheidet wo die

Elektromagnete a, a' mit den Platinen C in Relation stehen. Das von Bonelli vorgeschlagene System besteht daher im Wesentlichen darin, daß die

Auftragung des Musters auf das Papier, welche bei dem Jacquardstuhl eine

kostspielige Operation ist, durch den. Abriß des Dessins auf dem Papier mittelst

aufgeklebter Stanniolblättchen ersetzt wird. Dieser Abriß läßt sich leicht und mit

geringen Kosten ausführen. Uebrigens wird nur die Erfahrung lehren können, ob dieser Ersatz so vortheilhaft ist, wie es sich

Bonelli vorstellt.

Tafeln