| Titel: | Mittheilungen über mehrere Gegenstände der Pariser Industrie-Ausstellung; von Hrn. Peter Rittinger, k. k. Sectionsrath. |

| Fundstelle: | Band 140, Jahrgang 1856, Nr. LV., S. 265 |

| Download: | XML |

LV.

Mittheilungen über mehrere Gegenstände der

Pariser Industrie-Ausstellung; von Hrn. Peter Rittinger, k. k.

Sectionsrath.

Nachtrag zu der Abhandlung in diesem Bande des

polytechn. Journals S. 96. – Aus der Zeitschrift des österreichischen

Ingenieur-Vereins. 1855, Nr. 24.

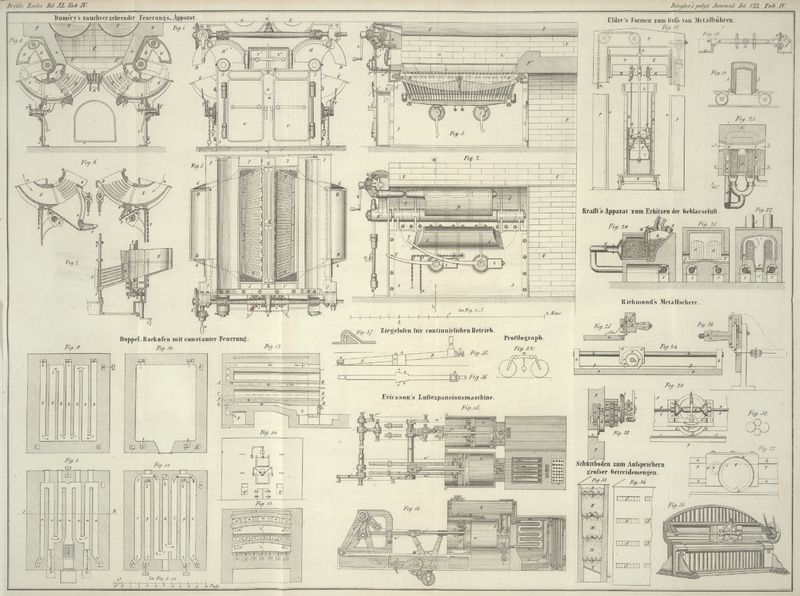

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Rittinger, Mittheilungen über mehrere Gegenstände der Pariser

Industrie-Ausstellung.

17. Metallschere von Richmond zu

Boston.

Das dieser Schere zu Grunde liegende Princip ist am besten in einer zum Schneiden von Papier bestimmten Schere Fig. 24 u.

25, zu

erkennen. Der schneidende Theil der Schere besteht aus der runden Stahlscheibe a, die an der horizontalen Spindel b befestigt ist und mit dieser zugleich sich umdreht.

Die Spindel b steckt in einem Griffe c, der nach oben die Schere zum Theil umgibt. Dieser

obere Theil d ist bei f

durchbohrt und gleitet an einer Stange h, die von den

zweien an die Platte p befestigten Stützen k getragen wird. An der Platte p ist der zweite Theil der Schere, nämlich die Stahlleiste in befestigt.

Um während des Verschiebens der Handhabe c (und mit ihr

der Stahlscheibe a) längs der Stange h eine Umdrehung der Stahlscheibe zu bewirken, ist mit

letzterer eine Rolle r in Verbindung gebracht, um welche

die gespannte Saite g geschlungen ist, die mit ihren

beiden Enden an die Stützen k befestigt ist. Da die

Peripherie der Rolle r kleiner ist als die Peripherie

der Schneide, so folgt, daß die Bewegung der Scheibe längs der Leiste m keine streng rollende ist; sondern daß die

Geschwindigkeit an der Peripherie der Scheibe größer sey, als die Geschwindigkeit, mit welcher ihr

Mittelpunkt nach vorwärts vorschreitet. Dadurch wird ein sanftes Zuschieben des

Papieres bewirkt, welches man auf die Platte p zum

Zuschneiden hinlegt. Durch die runde Form der Leitstange h erreicht man den Vortheil, daß sich die Scheibe a an die Kante des Lineals m stets anlegt. Das

Schneiden geht mit großer Leichtigkeit vor sich. Der Durchmesser der Stahlscheibe

beträgt etwa 3 1/2 Zoll.

Bei der Schere welche zum Schneiden dünner Bleche bestimmt

ist, erscheint genau dasselbe Princip, jedoch auf eine andere Weise durchgeführt.

Diese Schere ist in Fig. 26 im Durchschnitt, in Fig. 27 in der

Vorderansicht abgebildet. Die Scheibe a, von etwa 4''

Durchmesser, dreht sich gleichfalls um eine Spindel b,

die im Handgriffe c steckt, der mit dem Gehäuse d, welches die Scheibe umgibt, ein Ganzes bildet. Statt

einer Leitstange ist aber hier ein gußeiserner Steg

h, angebracht, an welchem das Gehäuse h verschiebbar ist, und statt der Rolle dient zur

Umdrehung der Scheibe das damit verbundene Zahnrädchen r. Dieses wird durch das Zahnrädchen p' getrieben,

mit welchem ein drittes p, an derselben Achse

befindliches in Verbindung steht, welches in den gezahnten Rand bei q eingreift. Die Achse der beiden Rädchen p und p' ist an dem Gehäuse

d befestigt. Durch das Verschieben des Gehäuses d mittelst der Handhabe c

wird das Rädchen p und durch dieses das Rädchen p' in Bewegung versetzt, welches sodann die Scheibe a durch den Eingriff in r

etwas schneller herumdreht, als das Gehäuse nach Vorwärts schreitet. Spannt man ein

Blechstück zwischen zwei Scheiben m, die mit dem Gehäuse

d durch einen Bügel in Verbindung stehen und um eine

verticale Achse drehbar sind, so schneidet die Schere runde Scheiben von dem

Durchmesser ma.

Für starke Eisenbleche bis zu 3/4 Zoll Dicke sind die

einzelnen Bestandtheile der Maschine in großen Dimensionen ausgeführt. Der Bau des

mit der Schere beweglichen Kastens ist aus Fig. 28, dem

Durchschnitt, und Fig. 29, der Seitenansicht, zu entnehmen. Darin ist a der Kasten mit der Scheibe b, die sich bis etwa auf 2 Linien der horizontalen Schneide c nähert. Mit der Scheibe b

steht das Zahnrad d in Verbindung, welches die

horizontale Verschiebung des Kastens längs dem Gestelle g zum Zwecke hat, zu welchem Behufe dasselbe in die Zahnstange e eingreift. Mit b und d auf derselben Spindel sitzt das Zahnrad i, welches zur Umdrehung der Spindel bestimmt ist. In

dasselbe greift das Zahnrad k ein, dessen Spindel durch

das Winkelrad l getrieben wird. Mit letzterem stehen in

Eingriff die beiden Winkelräder m und n, die auf der Spindel p

sitzen und durch die Verschiebungsmutter o abwechselnd

in Umlauf gesetzt werden

können. Zu dieser Aus- und Einrückung dient der Hebel r, der vom Bügel s getragen wird. Die fixen

Lager der Spindel p befinden sich an den äußersten Enden

des Gestelles g; an dieselbe ist dort eine feste und

eine lose Riemenrolle angesteckt, wodurch die Maschine mit der Transmission in

Verbindung gesetzt wird. In dem ausgestellten Exemplare scheinen statt der zwei

Räder k und i vier

angebracht zu seyn (Fig. 30), obwohl es scheint, daß selbst die zwei entbehrt werden könnten,

wenn man das Winkelrad l unmittelbar an die Spindel der

Scheibe b anbringt. Die Scheibe d hat etwa 10 Zoll im Durchmesser und ist 3/4'' dick; ihre Schneide ist

cylindrisch. Die Ansicht der Schere gibt die Skizze Fig. 31.

Der Kraftaufwand scheint bei dieser Schere auffallend gering zu seyn.

18. Profilograph von Dumolin in

Paris.

Der Zweck dieses Instrumentes ist, die Terrainsprofile zu verzeichnen. Dasselbe

besteht der Hauptsache nach aus zwei an einem gemeinschaftlichen Gestelle

angebrachten, etwa 15'' im Durchmesser haltenden Rädern, die gewissermaßen einen

zweirädrigen Wagen bilden, mit dem man das Terrainsprofil, welches zu entwerfen ist,

befährt, indem man das Instrument durch einen Gehülfen ziehen läßt. Die Bewegung der

einen Radachse wird auf ein, auf Walzen aufgewundenes Papier übertragen, welches

über den oberen tischförmigen Theil des Instrumentes sich sehr langsam hinzieht. Ein

darüber angebrachter Stift verzeichnet die Länge der Bewegung, aus welcher sich die

durchlaufene Länge beurtheilen läßt. Außerdem hängt ein schwerer Senkel am

Instrument, welcher dem schreibenden Stifte eine Bewegung in die Quere ertheilt, je

nachdem das Terrain mehr oder weniger ansteigt. Die Uebertragung dieser Bewegungen

auf den Stift sowie die gleichzeitige Reduction der durchlaufenen Längen auf den

Horizont läßt sich nur durch complicirte Mittel erzielen, die hier nicht näher

angegeben werden können.

19. Schüttboden zur Aufspeicherung

großer Getreidemengen in möglich kleinstem Raume, wo dieselben dennoch

entsprechend gelüftet werden können; von Coninck zu Havre.

In dem Fußboden einer jeden Etage sind quer zu den Längenmauern des Gebäudes Schlitze

von vielleicht 1/2 bis 1 Zoll Breite angebracht, und zwischen je zwei Schlitzen, die

etwa 2 bis 3 Fuß von einander abstehen mögen, wird der Fußboden prismatisch

gebildet, wie dieß im Durchschnitte

Fig. 33 durch

m angedeutet ist. Wird nun die oberste Etage I gefüllt, so füllen sich durch die Schlitze nach und

nach alle unteren Etagen. Die Füllung der tieferen Kammern ist jedoch nicht

vollständig, sondern es bilden sich unter jedem Fußboden zwischen je zwei Schlitzen

unausgefüllte Räume b von verkehrt prismatischer

Gestalt. Werden nun, diesen Räumen entsprechend, in den Längenwänden des Gebäudes,

wie die Seitenansicht Fig. 34 zeigt, Fenster

f angebracht und diese mit Sieben geschlossen, deren

Maschen das Getreide nicht durchrollen lassen, so wird hierdurch eine

Luftcirculation durch das Innere des Getreidevorrathes bewerkstelligt. Wird nun eine

kleine Partie Getreides aus der untersten Abtheilung V

abgelassen und mittelst eines Paternosterwerkes wieder hinaufgeschafft, so kommen

neue Getreidekörner auf die Oberfläche der offenen Räume unter dem Fußboden und

werden von der Luft bestrichen. Auf diese Art kann man durch die Entleerung der

untersten Abtheilung in der kürzesten Zeit das Getreide aller Abtheilungen an dem

frischen Luftzuge Theil nehmen lassen. Die Schlitze sind übrigens mit einem groben

Blechsiebe belegt, um das Durchrollen des Getreides etwas zu verzögern.

20. Continuirlich wirkender Ziegelofen

von Demimuid zu Commercy.

Den Ofen, Fig.

35 und 36, bildet ein langer, gegen den Horizont etwas geneigter Canal A, B, durch welchen eine Eisenbahn führt. Auf dieser

stehen, aneinander anstoßend, einfache gußeiserne Tafelwägen, deren obere Tafel mit

feuerfestem Thone belegt ist und die Zwischenräume an den Canalwänden und an den

anstoßenden Wägen möglichst beschränkt sind, um die Hitze von dem darunter

befindlichen eisernen Wagen möglichst abzuhalten. Ueber der Thonplatte werden die

Ziegel aufgeschichtet. An diesen Canal stoßen in der Mitte der Länge beiderseitig

Heizöfen a an, von denen Schläuche b zum Hauptcanal führen. Bei D ist eine Esse und der Canal ist an beiden Enden mit Kammern, für die

Aufnahme je zweier Wagen geeignet, versehen, die mittelst Schuberthoren beiderseits

sowohl mit dem Canale in Verbindung gesetzt werden können, als auch nach außen hin

nach Bedarf geöffnet und geschlossen werden. So oft am tieferen Ende des Canals bei

D nach geöffnetem Schuber ein Wagen herausgenommen

wird, rücken die oberhalb stehenden nach, und es wird bei C ein Wagen mit den lufttrockenen Ziegeln beladen eingeschoben; durch

dieses Spiel rücken sämmtliche Wagen allmählich nach abwärts gegen den Feuerraum, wo

sie gar gebrannt werden; und von da weiter unter den Heizraum A, wo sie allmählich abkühlen. Je zwei derselben sind lösbar

zusammengekuppelt. Am

Ein- und Ausgange des Canals sind zur sicheren und leichteren Ausführung des

Ein- und Ausführens der Wagen und zur Vermeidung von Wärmeverlusten und

anderer Unzukömmlichkeiten durch angebrachte, von außen zu regierende Schuber, die

oben bemerkten Vorkammern gebildet. Bei dieser Einrichtung wird es möglich, den Ofen

continuirlich im Betriebe zu erhalten, und die Wärme bestmöglich zu benützen.

Ein zweites Modell von einem ähnlichen Ofen ist von Guevel

zu Nancy ausgestellt, jedoch mit nachstehenden Modificationen: der Canal A, B ist ganz horizontal; die Heizung erfolgt durch

Oefen o, Fig. 37, welche ober dem Canal angebracht sind; zwischen dem Heizofen und

der Hauptesse sind mehrere Abzugsessen angebracht, durch welche man die zu starke

Hitze oder die Dämpfe in die Hauptesse unmittelbar leiten kann. Es ist zwar auch auf

dem Demimuid'schen Ofen ober dem Hauptcanale ein

Abzugscanal angebracht, dessen Zweck jedoch nicht ganz klar ist.

Tafeln