| Titel: | Der Halske'sche Stromunterbrecher. |

| Fundstelle: | Band 140, Jahrgang 1856, Nr. LXXXII., S. 350 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Der Halske'sche Stromunterbrecher.

Aus Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, 1856,

Nr. 4.

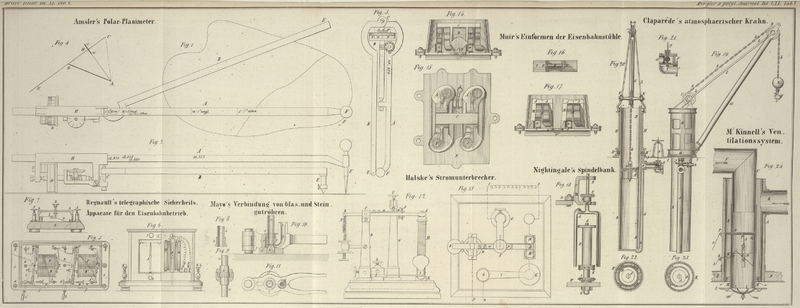

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Der Halske'sche Stromunterbrecher.

Nur eine schnellend federnde Zunge des Unterbrechers gibt lebhafte Inductionsfunken

an den Polen der Inductionsrolle; schlägt die Junge starr ohne Elasticität gegen den

Platinstift, so bleiben die Funken an den Polen des Apparates aus. Der Rhythmus der

Schwingungen muß ein daktylischer seyn: langdauernde Berührung der Contacttheile,

schnelle Trennung und ebenso schnelle Schließung. Die Zunge muß nämlich eine längere

Zeit mit der Platinspitze in Berührung bleiben, damit der dauernde galvanische Strom

einen starken Magnetismus in den Eisencylindern ausbilden kann, darauf muß die Zunge

die Platinspitze plötzlich vollkommen verlassen, damit der galvanische Strom mit

einemmal unterbrochen wird und der Endgegenstrom sich entwickeln kann, endlich muß

diese Unterbrechung des Contactes wieder nach kürzester Dauer schnell aufgehoben

werden, damit der nun wieder eintretende galvanische Strom den Eisencylinder, durch

den Entladungsstrom des Condensators noch magnetisirt, antrifft, und diese

Magnetisirung plötzlich umkehrt. Um diese schwierig scheinenden Vorgänge

herbeizuführen, hat Hr. Halske

früher schon eine Vorrichtung construirt;Beschrieben in Poggendorff's Annalen, 1855, Bd. XCVI S. 365. von dieser unterscheidet sich das gegenwärtige Instrument im Wesentlichen

nur dadurch, daß es ein Individuum für sich darstellt, welches durch Drähte mit

jedem beliebigen Inductionsapparat verbunden werden kann.

Fig. 12 und

13 zeigen

es verkleinert im Auf- und Grundriß. Bei der im Allgemeinen bekannten

Einrichtung des Wagner'schen Hammers werden wenige Worte

hinreichen, die Abweichungen von diesem klar zu machen. A,

B ist ein Hebel, der sich bei C um eine

horizontale Achse dreht und mittelst dieser von der Stütze D getragen wird. Durch die stählerne Spiralfeder E, die sich mittelst einer Schraube mehr oder weniger spannen läßt, wird

der Hebelarm C, D herunter, und folglich der andere C, A in die Höhe gezogen, so daß letzterer, wenn kein

elektrischer Strom durch

das Instrument geht, das in einem Stift auslaufende Ende der von der Stütze G getragenen Schraube F

berührt. Verbindet man D und L mit einer Volta'schen Kette P, Z, so nimmt

der Strom seinen Weg von D nach F und G, durch den Inductionsapparat I, I und den um das Hufeisen M gewickelten Draht nach K, L und zurück nach

D, und, indem dabei das Hufeisen M zu einem Elektromagnet wird, zieht es den Anker A am Ende des Hebelarmes C,

A herab. Bei dem gewöhnlichen Hammer verläßt dabei dieser Arm sogleich den

Stift der Schraube F, welchen er bis dahin berührte.

Hier aber wird die Berührung noch eine Weile unterhalten, indem, wenn der Hebelarm

herabgeht, sich die auf demselben befindliche kleine Feder n,

n hebt, bis sie den Rand der Schraube p

erreicht, und erst, wenn dieß geschehen ist, erfolgt die Trennung von dem

Platinstift und somit die Oeffnung der galvanischen Kette. Das Umgekehrte findet

statt, wenn nach der Oeffnung der Elektromagnet M seine

Wirkung verliert und den Arm A, C wieder in die Höhe

steigen läßt. Er steigt, auch nachdem die Feder n, n mit

dem Stift der Schraube F in Berührung getreten ist, so

lange bis sie von diesem ganz auf den Hebelarm niedergedrückt ist. Durch beide

Vorgänge wird, ohne daß der Act des Oeffnens der Kette an Plötzlichkeit verliert,

die Dauer des Geschlossenseyns derselben beträchtlich verlängert, und damit zugleich

aus bekannten Gründen die Intensität des Inductionsstroms erhöht. Außer diesem

Vorzug empfiehlt sich dieses Instrument noch dadurch, daß es einen sehr leisen Gang

besitzt.

Sämmtliche Theile desselben sind von Messing, mit Ausnahme derer, die nothwendig von

einem anderen Material seyn müssen. Die Platte auf der kleinen Feder n, n, gegen welche der Stift drückt, besteht aus einer

Legirung von Platin. Die nöthige Isolation der verschiedenen Theile des Instruments,

namentlich der Stützen D und G, ist dadurch bewerkstelligt, daß die Fußplatte, in welche sie

eingeschraubt sind, von gehärtetem Kautschuk (sogenannter Kamm-Masse)

verfertigt ist.

I, I, eine etwas federnde Messingzunge, welche sich um

L in horizontaler Richtung drehen läßt und am andern

Ende mit einer Handhabe und einem in das concave Stück K

eingreifenden Knopf versehen ist, ist ein Schlüssel, um die Verbindung des

Instruments mit der Volta'schen Kette jederzeit leicht herstellen und unterbrechen

zu können.

Tafeln