| Titel: | Ueber Lampen und Oefen zur Erzeugung sehr hoher Temperaturen in chemischen Laboratorien; von Hrn. Sainte-Claire Deville. |

| Fundstelle: | Band 140, Jahrgang 1856, Nr. CI., S. 428 |

| Download: | XML |

CI.

Ueber Lampen und Oefen zur Erzeugung sehr hoher

Temperaturen in chemischen Laboratorien; von Hrn. Sainte-Claire Deville.

Aus den Annales de Chimie et de Physique, Februar

1856, S. 2.

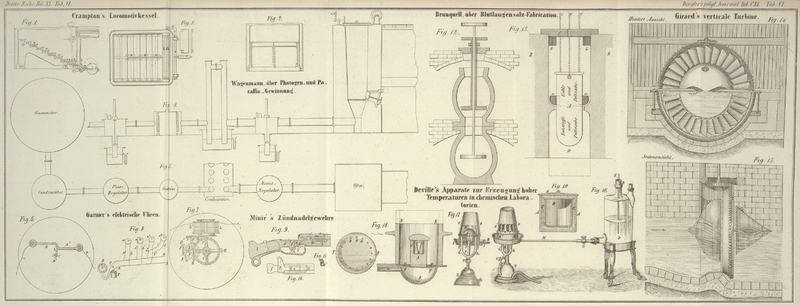

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Deville über Lampen und Oefen.

Seit einigen Jahren war ich mit Versuchen beschäftigt um in meinem Laboratorium in

der École normale (zu Paris) ohne große Kosten

und mit leicht herzustellenden Apparaten die höchsten Temperaturen zu erzeugen,

welche man durch Verbrennen der Kohle und der kohlenstoffhaltigen Oele in der Luft

hervorbringen kann. Schon viele Personen interessirten sich für die Lampen, deren

ich mich zu meinen Analysen bediene, und für die Oefen, in welchen Platin

geschmolzen werden kann; ich veröffentliche nun eine Beschreibung dieser

Vorrichtungen, in der Ueberzeugung dadurch den Chemikern einen nützlichen Dienst zu

erweisen und ein neues Feld für wissenschaftliche Arbeiten zu eröffnen. Bekanntlich

ändern sich die Verwandtschaften mit der Temperatur; so hat in den letzten Jahren

Grove gezeigt, daß das Wasser sich durch bloße

Anwendung einer sehr hohen Temperatur leicht zersetzen läßt, und ich bin überzeugt,

daß der Punks der freiwilligen Zersetzung mehrerer anderer Körper, welche wir für

beständige halten, nicht weit von jener Temperatur entfernt ist. Ich habe in diesem

Betreff bereits mit Hrn. Debray eine Arbeit unternommen. Das Verhalten der verschiedenen

Körper bei der hohen Temperatur, welche ich Blaugluht

(chaleur bleue) nenne- bei der sich Platin

verflüchtigt, Kieselerde schmilzt und bei welcher das Innere des Raums, wo sie

herrscht, deutlich blau gefärbt erscheint- muß erst noch erforscht werden.

Die galvanische Batterie und selbst das Löthrohr mit Knallgas bringen zwar eine

intensivere Hitze hervor; aber die Nothwendigkeit, fast immer in Berührung mit der

Luft zu operiren und leitende Gefäße (Tiegel) von fast unabänderlicher Form anwenden

zu müssen, überdieß von einem Material welches, wie die Kohle, auf fast alle zu

prüfenden Körper einen Einfluß ausübt, beschränkt die Benutzung der galvanischen

Batterie bei den chemischen Operationen. Selbst das Löthrohr welches Hr. Gaudin anwendet, kann nur kleine

Massen erhitzen, eignet sich daher zu unsern meisten Versuchen nicht.

Wenn man sich, wie ich, der Kohks als Brennmaterial bedient, so sind die Temperatur

und die Schlacken zwei Hauptursachen der Zerstörung der Tiegel. Man muß daher

absolut unschmelzbare Gefäße (Tiegel) anwenden, für deren Masse ich die Vorschrift

geben werde, und die so construirt sind, daß sie von der Schlacke nicht angegriffen

werden können. Auch muß man eben so gut Röhren als Tiegel zu erhitzen im Stande

seyn.

Da eine bestimmte Masse verbrennenden Wasserstoffs und Kohlenstoffs stets die gleiche

Wärmemenge erzeugt, welche Temperatur sich dabei entwickeln mag, so muß man

offenbar, um die höchste Erhitzung einer gegebenen Fläche zu erlangen,

bewerkstelligen daß auf jedem Punkt die größtmögliche Menge von Kohlenstoff oder

Wasserstoff in der kürzesten Zeit verbrannt wird. Man muß daher auf den Punkten der

erhitzten Fläche, mit der zur Oxydation nothwendigen Luftmenge, möglichst viele

brennbare Moleküle anzuhäufen trachten und sie alle, und nur an dieser Stelle,

verbrennen.

Was die Flammen betrifft, so werden zu ihrer Erzeugung am zweckmäßigsten diejenigen

flüchtigen Oele angewandt, deren Dampf die größte Dichtigkeit besitzt, und welche

man bis zu dem Zeitpunkt wo die Verbrennung beginnen soll, kalt erhält. –

Hinsichtlich der Oefen ist es am besten, die Kohlenstücke möglichst groß zu haben

und die Verbrennung auf eine sehr kleine Höhe zu beschränken. – In diesem

Sinne ließ ich die nun zu beschreibenden Apparate construiren.

I. Lampe.

Diese Lampe (Lampe-forge), zur Erzeugung hoher

Temperaturen für chemische Analysen bestimmt, namentlich beim Aufschließen der

Silicate mittelst Kalk oder bei den Versuchen welche mit kleinen Schmelztiegeln

angestellt werden, gestattet einen Schmelztiegel von 10 bis 15 Kubikcentimetern

Inhalt auf die Temperatur einer Eisenprobe zu bringen. Ein Platindraht von 1/2

Millimeter Durchmesser, der als Triangel dient, schmilzt leicht in dieser Lampe,

wenn man den Tiegel darauf zu stellen vergißt. Die Feldspathe und der Albit

schmelzen und werden sehr flüssig. Sogar der Smaragd schmilzt in den untern Theilen

eines kleinen Platintiegels. Daß ich nicht versucht habe den durch diese Lampe

hervorgebrachten höchsten Hitzegrad durch Schmelzen verschiedener Metalle oder

Legirungen zu bestimmen, wird man natürlich finden, weil sie den Platintiegel

angegriffen hätten.

Als Brennmaterial bediene ich mich des käuflichen Terpenthinöls. Den Dampf dieses

Oels muß ich verbrennen, und zwar indem ich ihn bei der möglich niedrigen

Temperatur erzeuge. Da die Spannung dieses Oels bei 80° R. sehr stark ist, so

braucht man nur diesen Dampf mittelst eines Gasstroms bis an den Punkt zu leiten, wo

seine Verbrennung stattfinden soll.

Die Lampe, welche seit vier Jahren mit dem besten Erfolg in meinem Laboratorium

angewendet wird, ist in Fig. 16 in 1/5 der

wirklichen Größe abgebildet; sie besteht aus drei Hauptstücken: einer Flasche mit

constantem Niveau D, welche durch eine Röhre H mit K, K', dem Behälter

des Terpenthinöls oder der eigentlichen Lampe, in Verbindung steht; diese ist wieder

durch die Röhren Q und Q'

mit einem Luftvertheilungs-Apparat Z verbunden,

der zugleich das Löthrohr P speist.

1) Einer Beschreibung der Flasche D bedarf es nicht. Nur

empfehle ich, sobald die Stellung der Röhre E, D

definitiv bestimmt ist, sie am Halse B mittelst Kitts zu

befestigen, damit sie nicht mehr verrückt wird.

2) Die eigentliche Lampe ist complicirter und erfordert eine nähere Beschreibung. Der

ringförmige Raum K, K' ist allenthalben, oben und an den

Seiten durch eine dicke Platte von getriebenem Kupfer verschlossen, welcher man die

Biegungen und überhaupt die Gestalt gibt, wie sie Fig. 17 (in 1/5 der

wirklichen Größe gezeichnet) anzeigtWenn man dieselbe nicht aus einem Stück machen kann, so läßt man sie am obern

Theil im Niveau der Oeffnungen S zusammenlöthen.

Die Verlöthung bei P, welche das Löthrohr mit

der innern Wandung der Lampe vereinigt, muß ebenfalls mit

Messing-Schlagloth oder wenigstens mit Silberloth geschehen.; unten verschließt ihn ein Kupferblech I, I, das

am Rande derart aufgebogen ist, daß es um die Lampe herum ein Schälchen bildet, in

welches man Wasser gießt; dieses Blech I, I ist mit drei

Löchern versehen, durch welche bei q die zwei Röhren Q, Q' gehen und bei p das

Löthrohr P.

Die Röhre H geht zuerst durch die äußere Schale I und tritt von da ins Innere der Lampe durch die

Löthung K'. An der innern Wand L,

L, welche in Form einer verlängerten Schale gebogen ist, befinden sich bei

S, S Löcher von 3–4 Millimeter Durchmesser,

acht an Zahl.

Ueber der Lampe befindet sich eine freie Kuppel R von

Kupfer, welche in einer, im obern Theil der Lampe angebrachten Nuth steckt und oben

offen ist, um die Flamme und den Löthrohrstrahl hindurch zu lassen; diese Oeffnung

muß 23 Millimeter im Durchmesser haben. Ueber das Ganze stülpt man ein etwas

conisches Zugrohr O, O; dasselbe muß mit breiten

Oeffnungen O, O versehen werden, damit recht viel Luft

einziehen kann. Dieses Zugrohr ist 75 Millimeter hoch. Auf dasselbe oder auf einen

Träger setzt man einen Platintriangel mit dem zu erhitzenden Tiegel.

Das obere Ende des Löthrohrs P, p muß mit einem

beweglichen Kopf versehen seyn, welcher aufgeschraubt wird und eine 2 1/4 Millimeter

weite Oeffnung hat. Die Oeffnung des Löthrohrs muß (in verticaler Entfernung)

wenigstens 5 Millimeter unter den Löchern S, S

angebracht seyn.

Die Röhren Q, q und Q', q,

welche die Luft über der Oberfläche des Terpenthinöls in die Lampe führen müssen,

vereinigen sich zu einer einzigen Röhre, welche mit einem Hahn U versehen ist und in ein Reservoir Z ausmündet. Letzteres ist mit einem Gebläse in

Verbindung, welches Luft mit einem Druck von 7–8 Centimeter Quecksilber

eintreiben kann. Ich habe mir ein kleines Gebläse mit cylindrischen Kolben nach

Enfer's System verfertigen

lassen, welches bei dieser Lampe vortreffliche Dienste leistet. Nachdem alle Theile

des beschriebenen Apparats unter sich und mit dem Gebläse in Verbindung gebracht

sind, so bedient man sich desselben wie folgt:

Die erste, sehr subtile Operation, ist die Herstellung des Niveaus der Röhre E, D, Fig. 16; ihr unteres Ende

D muß sich genau 5 Millimeter unter dem Niveau der

Oeffnungen S, S, Fig. 17 befinden. Sonst

könnte das Terpenthinöl austreten oder in dem ringförmigen Raum K, K' sich entzünden; dieser Umstand wäre mit keiner

Gefahr verbunden, würde aber der Operation schaden.

Man öffnet den Hahn G, Fig. 16, und schließt

ihn, sobald sich das Niveau in der Flasche D und in der

Lampe K, K' hergestellt hat. Nun gießt man Wasser in die

Schale I, I, Fig. 17, welche diese

Lampe umgibt, und läßt es eine Zeit lang sieden, indem man den Boden der Schale q, p, q mit einer kleinen Weingeistlampe erhitzt. Dann

gibt man mittelst des Gebläses den Wind, und öffnet allmählich den Hahn U; zu gleicher Zeit nähert man die Flamme der

Weingeistlampe den Oeffnungen O, O und sieht nun, wenn

das Wasser in der Schale lange genug im Sieden erhalten worden ist, einen röthlichen

und ruhigen Flammenstrahl sich entwickeln, welcher brennt ohne zu flackern; wo nicht, so schließt man den Hahn U und fährt fort das Wasser kochen zu lassen, bis das

Terpenthinöl der Lampe auf die Temperatur von 80° R. gebracht ist. Nachdem

man den Strahl entzündet hat, öffnet man den Hahn U nach

und nach weiter und ändert die Geschwindigkeit des von dem Gebläse gelieferten

Windes ab, bis man, bei voller Thätigkeit der Lampe, die zur Erzeugung der

höchstmöglichen Temperatur erforderlichen Bedingungen gehörig ermittelt hat. Einige

Augenblicke nach dem Anzünden der Lampe, öffnet man den Hahn G, Fig.

16. Man braucht nun bloß noch das Trittbret des Gebläses in Bewegung zu

setzen; die Lampe bleibt in Thätigkeit, weil die von ihr entwickelte Wärme zur

Erhitzung des Terpenthinöls hinreicht. Um die Lampe auszulöschen, braucht man nur den

Hahn U, und dann den Hahn G

zu schließen.

Dieser kleine Apparat functionirt folgendermaßen. Das in dem Reservoir K, K, Fig. 27Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden., enthaltene Terpenthinöl wird von dem es

in I, I umgebenden kochenden Wasser auf 80° R.

erhitzt. Die aus dem Gebläse kommende, durch den Hahn U

ziehende Luft beleckt die Oberfläche des Terpenthinöls, führt eine große Menge

desselben in Dampfform mit fort, entweicht ohne zu brennen durch die Löcher S, S, und entzündet sich nur in Berührung mit der aus

dem obern Ende des Löthrohrs ausströmenden Luft.

Die Spannung des Terpenthinöls bei 80° R. ist schon so stark, daß die mit

diesem Dampf gesättigte Luft nur in Berührung mit einer neuen Menge Sauerstoff sich

entzünden kann. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, so fängt das Oel im Raume K, K' Feuer, in Folge der von dem Gebläse dahin

gelieferten Luft, und kann sogar kleine Explosionen hervorbringen, die man aber kaum

hört und welche nie mit Gefahr verbunden sind. Man muß alsdann das Wasser in der

Schale I, I erhitzen, bis die Flamme sich erst von den

Löchern S, S aus erzeugt, was man sogleich an den oben

angegebenen Merkmalen erkennt. Von diesem Zeitpunkt an, wird die zur Erzeugung des

Oeldampfes erforderliche Wärme von der Lampe selbst geliefert und das Wasser in der

Schale I dient jetzt nur noch dazu, eine zu große

Temperatur-Erhöhung zu verhindern: man muß daher die Schale mit Wasser

gefüllt erhalten, indem man dieses nach Maaßgabe seiner Verdunstung ersetzt, welche

jedoch nur sehr langsam stattfindet.

Dieser Apparat kommt nie in Unordnung und läßt sich ohne alle Gefahr anwenden,

vorausgesetzt daß er sorgfältig construirt wurde.Hr. Wießnegg in Paris

hat schon eine Anzahl solcher Lampen verfertigt und kleine Verbesserungen

daran angebracht.

II. Ofen.

Ich habe schon gesagt, daß das Princip auf welchem die Erzeugung großer Hitze

mittelst Kohle beruht, in der Vervielfältigung der Oberflächen des Brennmaterials

besteht. Zugleich muß der Apparat oder Ofen (Forge)

worin die Verbrennung vor sich gehen soll, diesem Brennmaterial und der Gestalt der

hinein zu stellenden Gefäße angemessen seyn. Bei den meisten Operationen in der

Metallurgie oder in Laboratorien, wo nicht mit der Flamme geheizt wird, ist die

Anordnung so, daß die Hitze sich auf eine große Höhe im Verhältniß zur Breite des

Feuerraums vertheilt. Für meine Versuche ist hingegen alles so vorgerichtet, daß auf

eine sehr große Breite und auf eine sehr geringe Höhe erhitzt wird, daher meine

großen Tiegel, Fig.

18, viel weiter als hoch sind.

Ein guter Schmiedeblasebalg wird mittelst seiner Düse mit einem halbkugelförmigen

Raum B verbunden (in Fig. 18 in 1/8 wirklicher

Größe gezeichnet); auf letzterem liegt ein gußeiserner Reif F, in welchem sich Oeffnungen O, O, O von etwa

10 Millimeter Durchmesser befinden. Ein Cylinder aus gebrannter Erde E, von 18 Centimeter Durchmesser und von gleicher Breite

wie der Reif F, vervollständigt den Apparat. Man kann,

um den Verlust des durch den Wind des Gebläses aus dem Apparat geschleuderten

Kohlenkleins zu vermeiden, eine Kuppel auf ihn setzen.Jede Art cylindrischen Feuerraums würde ebenfalls den Dienst thun. Sehr oft

bediene ich mich eines gewöhnlichen kleinen Ofens mit gußeisernem Rost und

zwei Aufsätzen. Man läßt den Wind durch die Thüre des Aschenraums mittelst

der Düse eines Blasebalgs eintreten. Der Rost wird durch die vom Winde des

Blasebalgs hervorgebrachte Abkühlung vor Oxydation geschützt; gut ist es,

vor der Düse ein Ziegelstück anzubringen, um die Luft nach allen Richtungen

zu zerstreuen.

Als Brennmaterial benutze ich das durch die Ofenroste abfallende Steinkohlenklein,

von welchem zuerst die Asche abgesiebt wird; hernach werden mit der Hand die

Schlacken ausgelesen und hierauf die größeren Stücke zerkleinert, um erbsen-

bis haselnußgroße Stücke zu erhalten. Gaskohks in Stücken geben keine so große Hitze

wie dieses Kohlenklein.

Nachdem der Tiegel in den cylindrischen Raum E eingesetzt

ist, umgibt man ihn mit brennenden Holzkohlen, setzt auf 5–6 Centimeter Höhe

nußgroße Kohksstücke zu und schüttet obendrauf das erwähnte Kohlenklein. Man gibt

den Wind anfangs langsam, und bewirkt von Zeit zu Zeit mittelst eines geraden

eisernen Hakens das Hinabfallen der Kohle welche den ganzen cylindrischen Raum E bis zur Beendigung des Versuchs ausfüllen muß. Alsdann

fährt man fort zu blasen, bis alle Kohle verbrannt ist, was die Entleerung des Ofens

erleichtert. Während der ganzen Dauer des Versuchs bleiben die oberen Kohlen kalt

und man kann sich durch Einstecken einer Eisenstange in die verbrennende Masse

überzeugen, daß die höchste Temperatur 2–3 Centimeter oberhalb der Platte F beginnt und dann sich auf eine Höhe von nur 7–8

Centimetern erstreckt. Man findet dieses auch, wenn man in verschiedenen Höhen in

der Ofenwand Löcher anbringt. Es zeigt sich dann, besonders wenn es dunkel ist,

deutlich jene blaue Farbe welche ein Kennzeichen dieser hohen Temperaturen ist,

wenigstens wenn solche durch Kohle erzeugt wurden.

Ueber dieser Zone nimmt der Hitzegrad äußerst rasch ab, in Folge der Verwandlung der

Kohlensäure in Kohlenoxydgas. Dieses Gas verbrennt an der Luft mit einer Flamme

welche bei meinen Apparaten eine Höhe von zwei Metern erreicht.

III. Gefäße (Tiegel und

Röhren).

Bei dieser hohen Temperatur, der Blaugluht, werden die

besten irdenen Schmelztiegel flüssig wie Glas. Dieß ist hauptsächlich den die

Thonerde in dem Thon verunreinigenden Körpern zuzuschreiben, denn die

Thonerde-Silicate, namentlich wenn darin die Thonerde vorwaltet, schmelzen

nicht leicht. So blieb der Rückstand eines Topases, welchen ich in einer doppelten

Hülle von Kalk und Platin zu schmelzen versuchte, unverändert auf dem kleinen

Platinknopf zurück, zu welchem mein Tiegel zusammengeschmolzen war und der ihn vom

Kalk trennte. Das Porzellan wird in der Blaugluht zu einem vollkommen geschmolzenen

Email.

Die Gefäße, deren ich mich bediene, sind dreierlei Art:

1) Tiegel von gebranntem Kalk. Es sind dieß bloß Stücke gut gebrannten, schwach

hydraulischen Kalks A, Fig. 18, die ich mit

einer Säge oder einem Messer in Gestalt eines geraden quadratischen Prismas von

8–10 Centimeter Seite und 12–15 Centimeter Höhe schneide. Die Kanten

dieses Prismas rundet man gröblich ab und macht mittelst eines Bohrers ein Loch C von der erforderlichen Größe in dasselbe. Oft setze

ich, bei Versuchen welche keine sehr starke Hitze erfordern, in diesen ersten Tiegel

noch einen zweiten D, den ich auf der Drehbank oder von

freier Hand aus einem Stück Kalk verfertige (dieser ist so leicht zu schneiden, daß

solche Gefäße in einem Augenblick fertig sind und weniger kosten, als ein

gewöhnlicher irdener Tiegel). Diese beiden concentrischen Tiegel haben jeder seinen

Deckel, ebenfalls von Kalk, und der Boden des innern Tiegels muß sich 5–6

Centimeter über dem Boden des äußern befinden. Man bringt das Ganze ohne Untersetzer

in den Ofen. Ist der zu erhitzende Körper sehr strengflüssig, so wendet man nur

einen Tiegel an nämlich den äußern, in welchen man ein Loch von 2 bis höchstens 3

Centimeter Durchmesser bohrt, so daß die Tiegelwände noch 3–4 Centimeter dick

bleiben; die untere Fläche dieses Tiegels muß ebenfalls 5–6 Centimeter vom

Boden der Höhlung entfernt seyn.

Soll ein Kalktiegel erhitzt werden, so bringt man ihn in den Ofen (läßt dabei

5–6 Centimeter Raum zwischen den Wänden des Tiegels und des Ofens), umgibt

ihn mit rothglühenden, gut ausgetrockneten Holzkohlen, die man nach und nach zulegt,

und deckt endlich den Tiegel zu. Man gibt dann den Wind behutsam, um den Tiegel nur

sehr langsam zum Rothglühen zu bringen; ehe man hierauf das Kohlenklein in den Ofen

bringt, beseitigt man die Holzkohlen und überzeugt sich, daß der Kalktiegel nicht

gesprungen ist. Von diesem Zeitpunkt an kann man das Feuer verstärken.

2) Ich habe mich überzeugt, daß für gewisse Versuche das beste Material für Tiegel

und Röhren die Kohle ist. Ich lasse solche auf der Drehbank verfertigen, indem ich

Gaskohls verwende, die sehr hart sind und den Werkzeugen großen Widerstand leisten,

aber auch Gefäße liefern welche alle Proben aushalten. Solche Tiegel müssen

vollkommen cylindrisch seyn und dürfen, so weit sie auch seyn mögen, den Boden

inbegriffen, nie über 1 Decimeter hoch seyn. Es ist dieß einleuchtend, wenn man sich

erinnert, daß die Zone der höchsten Temperatur in meinen Apparaten kaum 8 Centimer

Höhe hat.

Wenn es nothwendig ist diese Gefäße vor dem Gebrauch zu reinigen, so bringt man sie

sammt ihren Deckeln in einen gewöhnlichen irdenen Tiegel, in dessen Boden eine

Oeffnung gebohrt ist, durch welche ein Porzellanrohr gesteckt wird, das man an den

Tiegel mit gut geknetetem und mit Kuhhaaren vermengtem Lehm kittet. Der, mit seinem

Deckel versehene, irdene Tiegel wird zum lebhaften Rothglühen erhitzt und dann ein

Strom Chlorgas eingelassen. Dieses Gas befreit die Kohle (Gaskohks) von dem

Schwefel, dem Eisen, der Kieselerde und Thonerde, welche darin enthalten sind, und

man hat nun, wenigstens für eine gewisse Dicke, ein vollkommen reines Material. Die

Kohle verliert dabei oft einen guten Theil ihres Gewichts, behält aber ihre

Festigkeit. Um solche Tiegel zu erhitzen, setzt man sie in einen Kalktiegel, der

ihnen als Hülle dient (in Fig. 19 in 1/5 der

wirklichen Größe abgebildet); oder man stellt sie in einen irdenen cylindrischen

Tiegel A, worauf der zwischen beiden Tiegeln gelassene,

wenigstens 1 Centimeter weite Raum C, mit Thonerde

ausgefüllt wird, die man vorher der Weißgluht aussetzte. Die Kohle befindet sich so

inmitten einer unschmelzbaren Hülle; man legt nun zuerst den Kohlendeckel des innern

Tiegels B auf, füllt dann Thonerde auf, die man fest

eindrückt, und legt endlich einen Deckel D aus

gewöhnlichem Thon auf. Das Ganze wird auf einen irdenen Untersetzer gestellt. Im

Feuer schmilzt die äußere Hülle ganz zusammen, die Kohle aber bleibt durch die

Thonerde beschützt, welche von den Schlacken fast gar nicht angegriffen wird.

Röhren werden in gleicher Weise wie die Tiegel aus Gaskohks verfertigt und durch

dasselbe Hüllensystem gegen die Einwirkung des Feuers geschützt. Der Ofen muß für die

Röhren natürlich eine andere Form erhalten.

3) Tiegel von Thonerde. – Um diese zu verfertigen, muß die Masse aus einer

plastischen Substanz und einem Cement zusammengesetzt werden.

Das plastische Material kann gallertartige Thonerde seyn; die Klümpchen derselben

zertheilen sich jedoch so schwer unter der Keule, daß ich die durch schwaches Glühen

des Ammoniakalauns erhaltene Thonerde bei weitem vorziehe. Die gehörig bereitete

Thonerde bildet mit Wasser einen Teig, und besitzt alle Eigenschaften einer sehr

bildbaren Masse. Durch das Trocknen und Brennen schrumpft sie aber so stark ein, daß

sie für sich allein nicht verwendet werden kann.

Als Cement oder entfettendes Material kann man reine Thonerde anwenden, die aber

lange Zeit bei sehr hoher Temperatur, bei der vollen Weißgluht gebrannt worden seyn

muß; sie fühlt sich rauh an und ist äußerst hart; mit Wasser bildet sie keinen Teig

mehr, ändert aber auch beim Brennen ihr Volum nicht mehr.

Als Cement benutze ich auch ein inniges Gemenge von gleichen Theilen Thonerde und

Marmor, beide in gepulvertem Zustande. Man erhitzt dasselbe in einem guten Windofen

so stark wie möglich. Das Product bildet oft eine durchscheinende, getrocknetem

Kleister ähnliche Schlacke, und man findet darin kleine Höhlungen die mit Krystallen

angefüllt sind, welche ein Spinell mit Kalkbasis seyn müssen, Al²O³, CaO. Das aus dem Tiegel genommene Präparat wird fein gepulvert und ist ein

herrlicher Cement für Tiegel, welche nicht die höchsten Temperaturen auszuhalten

haben, weil es der gebrannten Masse eine viel größere Härte ertheilt als diejenige

des Porzellans, und selbst ein wenig Durchsichtigkeit. Man kann der Masse auch ein

wenig Flußspath zusetzen, um ihr Schmelzbarkeit zu ertheilen.

Manchmal geht die Vereinigung der Thonerde und des Kalks nicht vollkommen vor sich;

man kann das Präparat aber auch dann, nämlich unzureichend gebrannt, verwenden. Das

Kalkaluminat ist in diesem Falle nicht geschmolzen, aber seine Bestandtheile sind

derart verbunden, daß das Produkt mit Wasser wie Cement erhärtet. Wenn man dasselbe

mit seinem doppelten Gewichte gut gebrannter Thonerde vermengt, so kann man daraus

Gefäße formen, welche an der Luft sehr bald erhärten und ohne zu springen das

Trocknen, das Bearbeiten und das Brennen vertragen.

Nachdem man sich plastische Thonerde, gebrannte Thonerde und Kalkaluminat verschafft

hat, vermengt man sie zu einem Teig, der so weit bildbar ist, um die Bearbeitung zu

vertragen. Nimmt man gleiche Theile von den drei Stoffen, so liefert die Masse Tiegel, welche

bei der Temperatur wo das Platin schmilzt, etwas erweichen würden, die aber nach

starkem Brennen eine merkwürdige Festigkeit erlangen. Für sehr hohe Temperaturen

setzt man der Masse weniger Aluminat zu; doch ist es immer gut, wenn in derselben

5–10 Proc. Kalk sind.

In den Fällen wo der Kalk wegen seiner alkalischen Reaction nicht anwendbar ist,

macht man die Tiegel aus reiner Thonerde, indem man bei der Weißgluht gebrannte

Thonerde mit plastischer oder schwach gebrannter vermengt; von letzterer nimmt man

nur soviel als nothwendig ist um die Masse bearbeiten zu können.

In welcher Art man diese Tiegel auch verfertigt, so halten sie, einmal gebrannt, alle

Proben aus; sie widerstehen der Hitze, dem raschen Erkalten, allen darin behandelten

Metallen, selbst dem Natrium.

Die Kalktiegel müssen in allen Fällen angewendet werden wo eine alkalische Substanz

den zu erhitzenden Körpern nicht schädlich ist. Man kann sich ihrer bei allen

Hitzegraden bedienen. Die Kohkstiegel sind nur in sehr beschränkten Fällen

anwendbar, weil es nur sehr wenige Körper gibt, deren Zusammensetzung durch die

Kohle nicht verändert wird, oder mit denen sie sich nicht verbindet. Zum Schmelzen

des Siliciums kann man sie brauchen.

Die Tiegel aus reiner Thonerde haben vor den aus Thon verfertigten einen großen

Vorzug. Die Alkalimetalle reduciren sie nicht, während sie jedes kieselerdehaltige

Material reduciren. Die gewöhnlichen Metalle nehmen aus dem Thon etwas Silicium

durch die bloße Berührung auf; nicht aber aus den Thonerdetiegeln. Wo man keinen

Kalktiegel brauchen kann, ist fast immer ein Thonerde-Tiegel anwendbar.

Darstellung geschmolzenen Platins, Mangans, Chroms, Nickels

und Kobalts; Schmelzen der Kieselerde.

Ich lasse einige Beispiele der Anwendung dieser Tiegel zum Schmelzen metallischer

Substanzen folgen.

Platin.

Das Platin schmilzt in einem Tiegel oder Prisma aus Kalk von 12 Centimet. Höhe

und 8–9 Centimet. Breite, in welches man ein cylindrisches Loch von

1–2 Centimet. Durchmesser und 5–6 Centimet. Tiefe gebohrt hat. Das

Platin verbindet sich zu einem einzigen Knopf und macht, wenn der Kalk ein wenig

zu hydraulisch ist, vermöge seines Gewichts in der erweichten Masse eine kleine

Vertiefung, in welche es sich setzt.

Das geschmolzene Platin hat ganz andere Eigenschaften, als diesem Metall

gewöhnlich zugeschrieben werden. Das Platin, so wie wir es anwenden, ist nichts

als ein zusammengeschmiedeter Schwamm, dessen Poren leicht nachzuweisen sind.

Man hat versucht mit gewöhnlichem Platin das Kupfer dünn zu plattiren, dieß aber

wieder aufgegeben, weil die Salpetersäure das Kupfer durch die Poren des Platins

hindurch angreift. Die Platinbleche condensiren die Gase so leicht, daß sie die

Verbindung von Wasserstoff- und Sauerstoffgas langsam bewerkstelligen; es

wäre unnütz, hier alle Beweise für die Durchdringlichkeit des gewöhnlichen

Platins anzuführen.

Ganz anders verhält sich das geschmolzene Platin. Der Bijouterie-Fabrikant

Savard verfertigte in meinem Laboratorium aus

geschmolzenem Platin ein sehr dünn plattirtes Blech, auf welches die

Salpetersäure nicht reagirte. Ferner bewirkte ein Blech von geschmolzenem Platin

die Verbindung eines Gemenges von Sauerstoff- und Wasserstoffgas nicht

merklich, obwohl der Versuch mehrere Stunden dauerte.

Endlich besitzt das in Kalk geschmolzene Platin eine vollkommene Hämmerbarkeit

und Geschmeidigkeit. Die Platin-Fabrikanten Desmontis und Chapuis ließen mir einen

Tiegel von solchem Platin verfertigen, und versicherten, noch niemals ein so

hämmerbares Platin bearbeitet zu haben. Dieselben gaben gegossene Platintiegel

auf die Pariser Ausstellung.

Im Kohlentiegel gelingt die Darstellung geschmolzenen, hämmerbaren Platins nicht.

Es schmilzt darin sehr leicht, man erhält aber bloß eine Legirung von

Kohlenstoff, Silicium und Platin, welche sehr spröd ist.

Wenn man die Hitze etwas über den Schmelzpunkt des Platins treibt, so

verflüchtigt sich dieses Metall merkwürdig leicht. Wird der Versuch mittelst

zweier concentrischen Tiegel angestellt, welche beide hermetisch verschlossen

sind, so findet man außerhalb des innern und am Deckel des äußern Tiegels eine

Menge Platinkügelchen, einige von der Größe eines Stecknadelkopfs, während die

meisten nur durch die Loupe sichtbar sind. Aus dem bedeutenden Gewichtsverlust

des Platinknopfs und der Unzahl von Kügelchen muß man folgern, daß bei einigen

meiner Versuche das Platin während der kurzen Zeit wo die Temperatur auf dem

Maximum war, gekocht hat.

Mangan.

Man vermengt gewöhnliches Mangansuperoxyd mit der Hälfte seines Gewichts Salmiak,

und erhitzt zum Rothglühen. Man löst in Wasser auf und setzt der so erhaltenen,

oft farblosen Lösung Salpetersäure im Ueberschuß zu, verdampft sie in einer Porzellanschale

zur Trockne, und erhitzt den Rückstand im Platintiegel auf etwa 160° R.

(200° C.), bis sich keine salpetrigen Dämpfe mehr entwickeln. Das so

wiedererzeugte Mangansuperoxyd wird gepulvert, längere Zeit mit Salpetersäure in

der Wärme digerirt, dann ausgewaschen; es ist nun vollkommen rein. Man reducirt

es durch Glühen zu rothem Oxyd, welches man mit einer etwas geringeren Quantität

Zuckerkohle vermengt, als zur Reduction des Metalls erforderlich ist. Hierauf

gibt man das Ganze in einen kleinen Kalktiegel, welcher in einen andern, größern

gesteckt und nach obigen Angaben erhitzt wird. Man findet das Metall zu einem

Knopf vereinigt und mit einer violettrothen, krystallinischen Masse umgeben,

welche vielleicht ein Mangan-Spinell mit Kalkbasis, Mn²O³, CaO, ist.

Das Metall ist rein; Kohlenstoff kann es nicht enthalten, weil es in Gegenwart

eines Ueberschusses von Oxyd geschmolzen wurde; es hat einen rothen Reflex wie

Wismuth, und zerbricht eben so leicht, obwohl es sehr hart ist. Das Pulver

desselben zersetzt das Wasser bei einer, die gewöhnliche kaum überschreitenden

Temperatur.

Chrom.

Ich schmolz in einem Kalktiegel reines Chromoxyd mit einer zur gänzlichen

Reduction nicht hinreichenden Quantität Kohle. Das Metall war mit Oxyd und einer

geringen Menge von krystallisirtem chromigsaurem Kalk umgeben. Es war gut

geschmolzen, aber nicht zu einem Knopf vereinigt, obwohl die Hitze so stark war,

daß sie zum Schmelzen und Verflüchtigen des Platins hingereicht hätte. Nach

allen meinen Versuchen schmilzt ein von Silicium und Kohlenstoff ganz freies

Chrom schwerer als Platin.

Eine Chromspitze schneidet das Glas wie der Diamant und könnte, wenn das Metall

minder zerbrechlich wäre, den Diamant zu diesem Zweck ersetzen; bezüglich der

Härte kann es nur mit dem Corund verglichen werden, den es nicht ritzt, der es

aber auch nicht zu ritzen scheint. Das Chrom wird bei gewöhnlicher Temperatur

von der Salzsäure sehr leicht angegriffen, aber kaum von verdünnter

Schwefelsäure, und gar nicht von schwacher oder concentrirter Salpetersäure.

Nickel.

Man löst das käufliche Nickelmetall in Salpetersäure auf, und dampft die

Auflösung über einem Metallüberschuß ab, wodurch Eisenoxyd gefällt wird. Man

nimmt den Rückstand in Wasser auf, verdünnt die Lösung, leitet einen Strom

Schwefelwasserstoff in großem Ueberschuß hindurch, filtrirt ohne den

Niederschlag auszuwaschen, und läßt die Flüssigkeit kochen, um sie zu

concentriren. Man sondert den Schwefel ab, wenn sich solcher ausschied, und

setzt der concentrirten Salzlösung eine in der Wärme bereitete Lösung reiner

Oralsäure zu. Nachdem man einige Augenblicke kochen ließ, ist die Fällung

vollständig. Die Flüssigkeit muß stark sauer seyn, um das oxalsaure Nickel rein

zu erhalten, und dennoch ist sie kaum grünlichgelb gefärbt; so schwerlöslich ist

dieses oxalsaure Salz in überschüssiger Säure. Das bei ausgeschlossener Luft

geglühte Salz läßt man vorsichtig abkühlen und schmilzt es dann in einem

Doppeltiegel aus Kalk, wie das Mangan.

Das Nickel vereinigt sich zu einem sehr homogenen Knopf, welcher sich sehr leicht

schmieden läßt, ohne sich merklich zu oxydiren. Sein Hammerschlag ist

dunkelgrün. Es ist außerordentlich dehnbar und läßt sich zu dem feinsten Draht

ziehen. Es ist zäher als das Eisen; nach Wertheim's

Versuchen erforderte ein Nickeldraht 90 Kilogr. um zu zerreißen, während ein

Eisendraht von gleicher Dicke nur 60 Kilogr. erheischte.

Die chemischen Eigenschaften des Nickels sind bekannt. Ich bemerke nur (wie in

einer frühern Abhandlung), daß sich das Nickel wie das Eisen gegen concentrirte

Salpetersäure passiv verhält.

Das Nickel, welches ich erhielt, gab bei der Analyse:

Silicium

0,3

Kupfer

0,1

Nickel

99,6

–––––

100,0

100 Thle. desselben lieferten 262 Thle. gelbes und wasserfreies schwefelsaures

Nickel, was nahezu das Aequivalent von Berzelius

bestätigt.

Kobalt.

Man bereitet mit dem käuflichen Kobaltoxyd nach dem für das Nickel angegebenen

Verfahren reines geschmolzenes Kobalt. Die physischen und chemischen

Eigenschaften dieser zwei Metalle sind fast identisch.

Das Kobalt ist eben so dehnbar wie das Nickel, aber noch zäher. Ein Kobaltdraht

von gleichem Durchmesser wie die obigen, erforderte 115 Kilogr. um zu zerreißen;

das Kobalt ist daher fast nocheinmal so zähe als das Eisen.

Dieses Kobalt war rein und es konnte darin durch die Analyse kein Nickelgehalt

nachgewiesen werden.

Kieselerde.

Der strengflüssigste Körper, welchen ich zu schmelzen vermochte, ist die

Kieselerde. Ich schmolz 30 Gramme gereinigten Quarzsand in einem alten Tiegel

von beinahe reinem Graphit. In einem Kohkstiegel, der in einem Kalktiegel

steckte, schmolz der Quarz ebenfalls, wurde aber nicht ganz flüssig, weil die

Hitze die Doppelhülle nicht leicht genug durchdrang. Das Schmelzen der

Kieselerde ist sohin die Gränze, welche durch mein Verfahren zu erreichen ist,

aber nicht überschritten werden kann.

Tafeln