| Titel: | Ueber Photogen- und Paraffin-Gewinnung; von P. Wagenmann, Ingenieur in Bonn. |

| Autor: | Paul Wagenmann |

| Fundstelle: | Band 140, Jahrgang 1856, Nr. CIV., S. 461 |

| Download: | XML |

CIV.

Ueber Photogen- und

Paraffin-Gewinnung; von P.

Wagenmann, Ingenieur in Bonn.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Wagenmann, über Photogen- und

Paraffin-Gewinnung.

Nachdem ich in meinen früheren Berichten mich speciell mit der Verarbeitung des rohen

Theers befaßt habe, komme ich jetzt auf die Gewinnung des Theers aus Braunkohle,

Torf, Schiefer, Cannelkohle und bituminösem Thon zurück.

Diese verschiedenen Rohmaterialien bedingen selbstredend verschiedene Methoden der

Destillation, selbst eine und dieselbe Art muß oft, je nach ihren verschiedenen

Eigenschaften und den bestehenden localen Verhältnissen, mittelst verschiedener

Apparate verarbeitet werden. So ist es nothwendig, staubige und erdige Braunkohlen

anders zu verarbeiten als stückige; ferner bedingt auch der beabsichtigte Zweck in

den Fällen, wo das Rohmaterial verschiedene Producte daraus darzustellen gestattet,

das Einschlagen verschiedener Destillationsmethoden; man kann z.B. bei Verarbeitung

von Braunkohlen die Absicht haben mehr Kohks zu gewinnen als Theer, oder umgekehrt

mehr Theer. Ueberdieß kommt auch viel auf die Lage des verfügbaren Rohmaterials und

die Absatzwege für die Fabricate an. Ich halte für die Braunkohle, sobald dieselbe

in Stücken vorkommt, und eine entsprechende Verwerthung der Producte als künstliche

Kohle (Patent Fuel) vorhanden ist, den Weg für den

besten, wo neben viel Kohks ein großer Theil des Theers gewonnen wird, mithin die

Verkohlung in Schacht-Oefen. In diesem Sinne

sprach ich mich schon im J. 1847 in England aus, als die irländische Torfcompagnie

ihre ersten Versuche mit Retorten gemacht hatte, um aus dem Torfe Kohks nebst

Paraffinöl zu gewinnen; denn was für Braunkohle gilt, ist in den meisten Fällen auch

für den Torf geltend, insbesondere für die ausgezeichneten Qualitäten der Bogs in

Irland, sowie des Dartmoore in England. Bei dem Torf ist die Ausbeute an Theer so

gering, daß seine Verarbeitung auf diesen allein sich nicht lohnen dürfte, wenn

nicht eine entsprechende Verwerthung der Kohks vorhanden. Diese Fabrication der

Torfkohks ist durch die Verbesserungen verschiedener Ingenieure, als Gwynne, Warlich etc., so vervollkommnet worden, daß

dieses Brennmaterial jedes andere an Wirkung übertrifft, worüber ich mich auf die

Berichte des Hrn. W. Fairbairn

beziehe.

Man ist in neuer Zeit auch in Irland auf die Destillation des Torfes in Schachtöfen

übergegangen; dieselben sind im Allgemeinen nach dem Princip des Bellford'schen PatentsPolytechn. Journal Bd. CXXXIX S.

42. construirt, haben aber den Uebelstand, daß der Theer theilweise verloren

geht, indem die Oefen unten angebrannt werden und die Dämpfe oben abziehen lassen.

Der Theer condensirt sich in den oberen kalten Theilen, was nach längerer Zeit ein

Herabtraufen desselben in die brennende Masse zur Folge hat, daher diese

fortwährende Umdestillirung eines Theils des Theers viel Verlust veranlaßt. Schon im

J. 1847 nahm ich Gelegenheit mich über dieses Verfahren gegen Hrn. Statham in Hull auszusprechen, und

im J. 1853 brachte ich in einer Gesellschaft von Ingenieuren in London meine Ansicht

über diesen Gegenstand wieder zur Sprache; ich empfahl nämlich die Destillation von

Oben nach Unten zu leiten, so daß das Material oben angebrannt und die

Destillationsproducte von Unten mittelst Pumpen abgezogen werden, mithin die

theerigen Theile nie zur Flamme zurücktreten können. Hr. P. Sanders, Ingenieur, und Dr. Price vom College of

Chemistry interessirten sich dafür und besprachen die Sache mit mir noch speciell,

so daß ich mich veranlaßt fand Versuche anzustellen, welche mich überzeugten, daß

dieses System für Braunkohlen und Torf auszuführen ist, insbesondere wenn die Materialien vorher mittelst

Schneide- und Preßmaschinen verarbeitet wurden.

Für Schiefer- und Boghead-Kohlen ist dieses System aber nicht zu

empfehlen, weil bei denselben die Ausbeute an Theer zu groß und diejenige an

überschüssiger Kohle zu gering ist, und bei dem starken Zug, welchen man zur

Verbrennung anwenden muß, die Destillation so schnell erfolgt, daß zuletzt in Folge

der zu großen Hitze von den flüchtigen Producten zuviel verbrennt, folglich nur ein

schlechter schwerer Theer erhalten wird. Materialien welche sonst einen Theer von

0,880 spec. Gewicht gaben, lieferten auf diese Weise einen solchen von 0,930 und

darüber. Da die leichten Oele mithin zerstört werden, so ist dieses System für die

genannten Kohlen nicht anwendbar.

Braunkohle und Torf hingegen, welche schwerere Theere erzeugen, auch bei schwachem

Zuge leicht brennen, dabei 40 bis 50 Proc. Kohle zurücklassen, eignen sich für jenes

Destillationssystem besser.

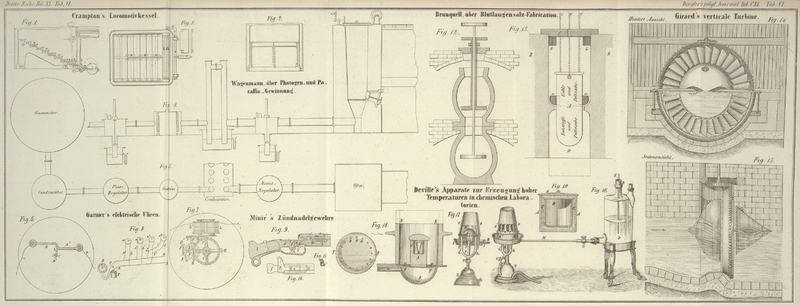

Folgendes ist die Beschreibung eines derartigen Apparats,

Fig. 4 und

5, den ich

jetzt in Oesterreich ausführen zu lassen beabsichtige. Der Ofen bekommt eine

Schachthöhe von 20 Fuß bei 5' oberem und 4' unterem Durchmesser. Diese Differenzen

der Durchmesser ändern sich bei verschiedenem Material, indem die Verjüngung das Schwinden

des Materials während der Destillation ausgleichen muß. Am untern Theile schließt

sich ein kegelförmiges Mundstück an, welches auf 2 Fuß ausgeht und sich in ein Rohr

von gleichem Durchmesser verlängert. Die Tiefe des Kegels ist 5 Fuß. Zwischen dem

Kegel und Schacht befindet sich ein Rost, über welchen das Material geschichtet ist.

Der untere Kegel bleibt mithin frei und dient eigentlich als Luftkasten, um die

Differenz der ausströmenden Gase auszugleichen. Ueber dem Rost befindet sich ein

Mannloch zum Ausnehmen des verkohlten Materials. Am obern Theile des Schachtes

befindet sich eine Bühne und ein Aufzug für die Beschickung, ferner ein Deckel mit

zölligen Löchern versehen, die sich durch eine aufliegende Platte mittelst eines

Hebels beliebig kleiner und größer stellen lassen. Am untern Kegel setzt sich ein

Windrohr von 20 Fuß Durchmesser an; dasselbe führt in einen Regulator, den ich

Minus-Regulator nennen will. Dieser ist ein verschlossener Kasten von 6 Fuß

Durchmesser, 4 Fuß Höhe, auf welchem sich ein Dom befindet; in letzterm ist ein

Loch, welches durch einen Conus verschlossen ist, der an seiner Verlängerung eine

Schwimmkugel trägt, die in einer pneumatisch verschlossenen Röhre schwimmt. Am

Kasten sind außerdem Thermometer und Barometer angebracht. Sobald die Pumpen zu

stark saugen, hebt sich die Flüssigkeit in der Röhre, mithin auch die Kugel und der

Conus, und es strömt direct Luft aus dem Gasometer in den Regulator, daher das

Barometer auf seinen normalen Standpunkt zurückgeht.

Vom Minus-Regulator strömen die Gase durch eine trockene Condensation, aus 24

Stück 20 Fuß hoher Röhren von 10 Zoll Durchmesser bestehend; dieselben sind unten im

Theerbehälter durch den Theer selbst pneumatisch geschlossen. Von da gelangen die

Gase in die Gebläse-Maschine von 30 Zoll Durchmesser, 36 Zoll Hub und 32

Umdrehungen. Nach dem Auswerfen aus dem Gebläse-Cylinder gelangen die Gase in

den Plus-Regulator, welcher wie der erstere construirt ist, nur daß hier der

Conus umgekehrt sitzt und durch Zunehmen des Drucks, resp. Fallen der Kugel,

geöffnet wird; schließlich gelangen die Gase in den Gasometer, wo sie ihre letzten

Theertheile absetzen.

Die Manipulation ist sehr einfach. Der Ofen, nachdem er gefüllt ist, wird durch eine

brennende 6 Zoll hohe, gleichmäßig vertheilte Kohlenschichte in Brand gesteckt und

das Gebläse in Gang gesetzt. Man saugt im Anfange sehr langsam, um eine Trocknung

des angewandten Materials, resp. Verdampfung des darin enthaltenen Wassers zu

veranlassen; später, wenn das Wasser nachläßt und das Thermometer des

Minus-Regulators auf 70° C. gestiegen ist, läßt man die Pumpen stärker

gehen. Man kann

annehmen, daß zur Trocknung 12 Stunden und zur Destillation 36 Stunden nothwendig

sind. Bei meinen Versuchen erhielt ich über die Hälfte des Theers, welchen die

trockne Destillation des Materials nachweist.

Die Kohks werden nachher am untern Ende ausgezogen und in eine dicht verschließbare

Löschgrube gebracht, aus welcher dieselben nach einigen Tagen genommen und auf ein

künstliches Brennmaterial (Patent Fuel oder Charbon de Paris) verarbeitet werden.

Der Vortheil dieser Oefen wird in der leichten Handhabung bestehen, um große Massen

verarbeiten zu können, und bei gut geleitetem Destillationsproceß werden sie gute

Kohks liefern, die allen Anforderungen entsprechen. Natürlich rathe ich bei Anlage

dieser Oefen äußerst vorsichtig zu seyn, da dieselben sich nur für bestimmte

Qualitäten von Rohmaterial eignen werden und eine sehr sorgfältige Construction in

ihren Details erfordern, welche nach den im Großen gemachten Erfahrungen abgeändert

und vervollkommnet werden müssen.

Bonn, im April 1856.

Tafeln