| Titel: | Oelkanne zum Schmieren der Maschinen, von Hrn. Berendorf zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. VIII., S. 14 |

| Download: | XML |

VIII.

Oelkanne zum Schmieren der Maschinen, von Hrn.

Berendorf zu

Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Decbr. 1856, S.

281.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

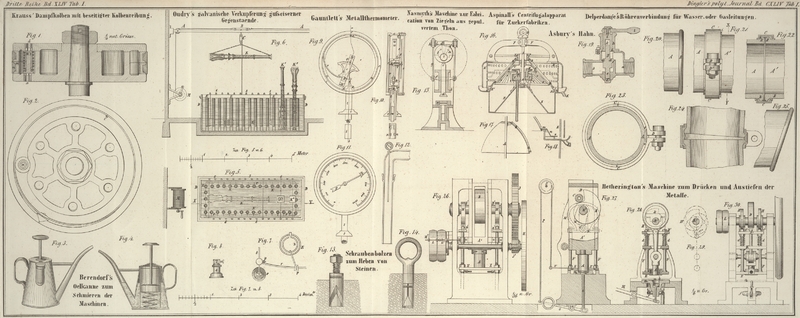

Berendorf's Oelkanne zum Schmieren der Maschinen.

Zum Schmieren der Maschinen wendet man gewöhnlich Klauenfett an, welches bekanntlich

nur wenig flüssig ist und in einer niedrigen Temperatur erstarrt. Deßhalb wird das

Schmieren im Winter unmöglich, wenn man nicht vorher die Kanne erhitzt; dieß

veranlaßt aber stets einen Zeitverlust und häufig schmilzt auch die Löthung der

Kannen, wodurch überdieß Fett verloren geht. Es war bisher auch mehr oder weniger

schwierig das Oel zu gewissen Theilen der zu schmierenden Gegenstände gelangen zu

lassen. Diese Uebelstände steigen natürlich mit der Ausdehnung der Fabriken, womit

die Anzahl der zu schmierenden Theile immer bedeutender wird.

Der Erfinder ist aber dahin gelangt, sie gänzlich zu vermeiden und zwar mittelst

eigenthümlich eingerichteter Oelkannen, welche das Oel, selbst im Zustand von

dickflüssigem Fett, mit hinreichender Kraft ausspritzen und die am schwierigsten zu

erreichenden, oder ganz außer dem Bereich des Maschinenwärters liegenden Theile zu

schmieren gestatten, ohne die Kanne neigen zu müssen.

Die neue Einrichtung, auf welcher das Princip der Erfindung beruht, besteht darin,

daß im Innern der Kanne ein Cylinder angebracht ist, in welchem sich ein Kolben

bewegen kann, der von einer unter ihn tretenden Feder aufwärts gedrängt wird.

Zwischen dem Cylinder und den Wänden der Kanne, sowie am Boden der letztern, ist

Raum zur Aufnahme des Oels vorhanden, welches in dem Cylinder bis unter den Kolben

steigt und seinen Spiegel in der Kanne und in der Dülle hat. Drückt man nun auf die

Kolbenstange, so muß das gedrängte Oel herausgehen, sey der Grad seiner Verdickung

welcher er wolle, und gegen den zu schmierenden Gegenstand spritzen.

Fig. 3 ist ein

äußerer Aufriß der Oelkanne;

Fig. 4 ist ein

nach der Achse gehender Durchschnitt.

Die äußere Form der Kanne ist hier conisch, sie kann aber jede andere seyn. Der

Cylinder ist in der Kanne am obern Rande befestigt, auf welchem auch ein Deckel zum

Verschließen derselben angebracht wird. In der Mitte des Deckels befindet sich eine

Oeffnung, durch welche die Stange des Kolbens geht, der aus Leder, vulcanisirtem

Kautschuk oder einer sonstigen zweckmäßigen Substanz besteht.

Das Oel oder flüssige Fett wird durch eine besondere Oeffnung in den Raum zwischen

der Kannenwand und dem Cylinder eingegossen; es verbreitet sich, indem es in

letzterm in die Höhe steigt, bis unter den Kolben und zwar durch die ringförmige

Oeffnung zwischen dem Boden des Gefäßes und dem untern Ende des Cylinders; die

Eingußöffnung wird als dann mittelst des Deckels, eines Schraubenpfropfs oder auf

irgend eine andere Weise luftdicht verschlossen.

Um sich dieser Kanne zu bedienen, drückt man mit dem Daumen auf den Knopf der

Kolbenstange; dadurch wird die Feder mehr oder weniger, so weit es erforderlich ist,

zusammengedrückt. Das Oel, welches keinen Platz mehr findet, entweicht durch die

Dülle mit einer Kraft, die von der Geschwindigkeit abhängt, mit welcher der Kolben

bewegt wird. Die Elasticität gibt der Feder und folglich auch dem Kolben die

anfängliche Stellung wieder, und wenn nun der Daumen einen neuen Druck auf den Knopf

ausübt, so geht der Kolben nieder und das Oel wird wieder ausgespritzt.

Jedesmal wenn der Kolben bewegt wird, läuft oder spritzt also eine gewisse Quantität

Oel aus, welche durch Luft ersetzt wird. Diese Luft bildet ein elastisches Kissen,

welches durch Einwirkung des Kolbens auf das Oel zusammengepreßt, auf die

Flüssigkeit drückt und sie mit gleicher Kraft hinaustreibt, die Kanne mag mehr oder

weniger gefüllt seyn.

Tafeln