| Titel: | Ueber den Waschapparat des Dr. Bénet; Bericht von Hrn. Silbermann. |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. XXV., S. 83 |

| Download: | XML |

XXV.

Ueber den Waschapparat des Dr. Bénet; Bericht von Hrn. Silbermann.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Febr. 1857, S. 82.

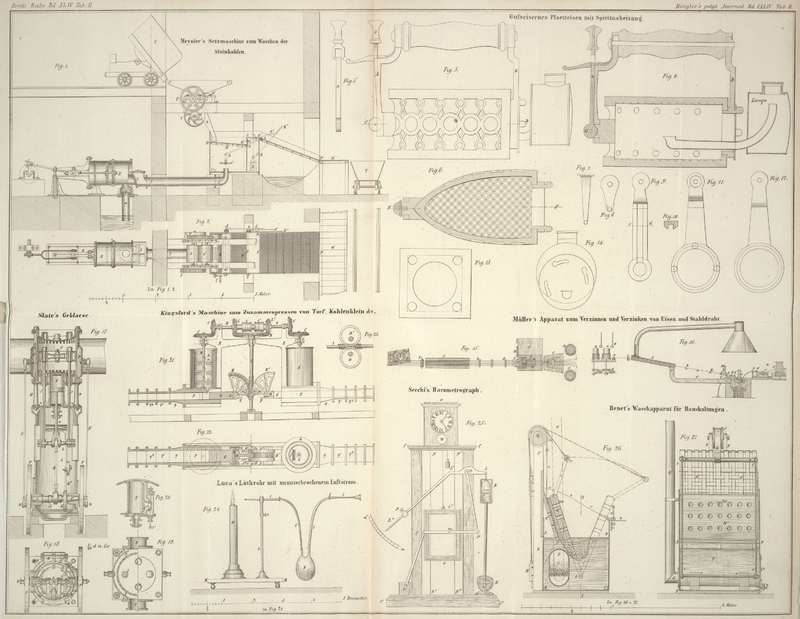

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Ueber Bénet's Waschapparat.

Wegen der ernstlichen Nachtheile, welche das Waschen des Verbandleinens verursachen

kann, hat der Arzt Bénet (rue Saint-Louis, 97, au Marais in

Paris) ein Reinigungsverfahren zu ermitteln gesucht, bei welchem die mit der Arbeit

beauftragten Wäscherinnen gegen jeden Nachtheil und jede Gefahr gesichert sind.

Sein, der Société d'Encouragement zur

Prüfung übergebener Apparat entspricht allen Anforderungen und kann zum Reinigen der

Wäsche überhaupt angewendet werden; er eignet sich daher sehr gut für Haushaltungen,

weßhalb ihn auch der Erfinder laveuse

ménagère – Sparwaschapparat – benannte. Um

seinen Apparat noch zweckmäßiger zu machen, hat er die Beuche mit demselben

verbunden; das Waschverfahren bildet jedoch den wesentlichen Theil der Erfindung, da

eine gute Beuche auf verschiedenartige Weise bewirkt werden kann.

Dieser Waschapparat ist ein länglich viereckiger Trog von verzinktem Eisenblech, der

den eigentlichen Wascher aufnimmt, welcher aus zwei Preßschlägern (batteurs compresseurs) besteht, zwischen die man das zu

reinigende Leinen legt. Beide Schläger bestehen aus starken büchenen Bohlen von 0,45

Meter Breite und 0,80 Meter Länge.

Einer der Druckschläger ist unter einer geneigten Stellung von 45° an der

Hinterwand des Troges befestigt; der andere wird zwischen zwei parallelen Stäben

gehalten, welche an ihren beiden Enden durch horizontale Traversen verbunden sind,

um deren untere er sich drehen kann. Die beiden Enden dieser untern Traverse sind in

bronzenen Pfannen, die etwas über dem Boden des Troges angebracht sind, drehbar.

Die obere Traverse, welche die beiden Stangen verbindet, ist mit einem hölzernen

Cylinder bedeckt, der einen Griff bildet, mit dessen Hülfe man den beweglichen

Schläger handhabt. Die Stangen sind außerdem nach dem Arbeiter zu gebogen, so daß

der Griff bequemer steht und die Arbeit erleichtert.

Der Trog muß Seifenlauge in hinreichender Menge enthalten, um die Wäsche darin

einweichen zu können. Diese Flüssigkeit wird auf 64° R. (80° C.) erhitzt,

entweder durch einen kleinen innern Herd, wie ihn die Abbildungen zeigen, oder auf

irgend eine andere Weise, z.B. indem man die Ueberhitze einer andern Feuerung

mittelst blecherner Röhren durch die Flüssigkeit in dem Troge führt.

Die Wäsche wird nicht frei der Einwirkung des Druckes unterworfen; um sie zu schonen,

wird sie nämlich auf ein Geflecht von starken Gurten gebracht, welches so angeordnet

ist, daß die Wäsche nach jeder Pressung eingetaucht werden kann. Dieses Geflecht

wird einerseits von dem Kopf des beweglichen Schlägers oder Drückers festgehalten,

und indem es alsdann längs des festen Drückers hinabgleitet, hängt es andererseits

an einem Seile, welches über eine, oben an dem Apparate angebrachte Rolle läuft und

an seinem andern Ende ein Gegengewicht trägt, das hinter dem Troge längs des die

Rolle tragenden Gestelles auf- und niedergehen kann. Dieses Gegengewicht ist

zugleich an einem Laufseil befestigt, welches über dieselbe Rolle geht und mit dem

Griffe des beweglichen Drückers fest verbunden ist.

Das Spiel dieses Apparates ist folgendes: Wir wollen annehmen, daß die beiden Drücker

von einander getrennt seyen, und daß der bewegliche von dem Arbeiter gegen die

vordere Wand des Troges zurückgezogen wurde. In dieser Stellung ist das Gewicht

aufgezogen und es stecken folglich das Geflecht und die auf demselben liegende

Wäsche im Wasser; wenn aber die Drücker an einander gebracht werden, um das Schlagen

zu veranlassen, so geht das Gewicht nieder, während das Geflecht mit der Wäsche in

die Höhe geht, um dem Druck und dem Schlagen unterworfen zu werden. Man hebt daraus

den Schläger in die Höhe und die Wäsche kommt neuerdings unter das Wasser u.s.f.

Diese Arbeit wiederholt man mehrmals, so daß nach jedem Drücken oder Schlagen die

Wäsche wieder ins Wasser getaucht wird.

Damit das Wasser während des Drückens und Schlagens ablaufen kann, ist jeder Schläger

mit Löchern versehen; der bewegliche ist überdieß auf der Seite des Arbeiters mit

einem leinenen Tuche bekleidet, welches den Durchgang des Wassers gestattet, aber

ein Spritzen desselben verhindert.

Die Wäsche wird zuerst in der Nähe des Apparates gebeucht, und da sie nun kochend

ist, so faßt man sie mit hölzernen Rechen und legt sie auf das Geflecht.

Nach beendigtem Waschen zieht der Arbeiter den beweglichen Schläger gegen sich und

befestigt ihn mittelst eines Hakens an die vordere Wand des Troges; darauf hebt er

das Gurtengeflecht mit dem vordern Rande empor und hängt es an einen Nagel außerhalb

des Troges. Auf diese Weise ist die Wäsche aus dem Wasser genommen und kann nun leicht von dem Geflecht

weg in Körbe geworfen werden. Darauf wird die Wäsche in warmem oder kaltem Wasser

eingeweicht; aus demselben genommen, läßt man sie abtropfen, um sie dann

auszuringen, zu trocknen und zu plätten.

Ein Arbeiter, der in 4 Minuten 60 Schläge mit dem Schläger oder Drücker gibt, kann in

dieser kurzen Zeit 5 Kilogramme Wäsche, z.B. 30 Servietten (trocken gewogen)

waschen; daher in der Stunde 10 bis 12 solcher Partien, oder in einem Tagewerk von

10 Arbeitsstunden wenigstens 100 Partien oder Trachten, d.h. es können 3000

Servietten oder 500 Kilogr. trocken gewogene Wäsche gereinigt werden. Es wird daher

bei diesem Wäschereinigungsverfahren sowohl an Zeit als an Kosten gespart; wendet

man es auf Wäsche an, deren Reinigung mit den Händen für die Gesundheit gefährlich

wäre, so wird dadurch vollständige Sicherheit für die Wäscherinnen erlangt.

Der Waschapparat des Dr. Bénet war sechs Monate lang an mehreren Orten versuchsweise im

Betriebe, und es ist erwiesen, daß die feinste Wäsche ohne Nachtheil damit gereinigt

werden kann und selbst die unreinste vollkommen rein wird.

Beschreibung der Abbildungen.

Fig. 26 ist

ein senkrechter Durchschnitt des Apparates, nach einer Ebene welche senkrecht auf

der langen Achse des Troges steht.

Fig. 27 ist

der Durchschnitt des Apparates nach einer Ebene, welche durch die Linie XY in Fig. 26, senkrecht auf

der kurzen Achse des Troges geführt ist.

A, B, C, D länglich viereckiger Trog, aus verzinktem

Eisenblech angefertigt; seine Wände sind mit einander durch Winkeleisen verbunden.

An den kurzen Seiten sind die Wände durch Breter erhöhet, deren obere Kanten nach

der Linie abc (Fig. 26) profilirt

sind.

R Hahn zur Entleerung des Troges. An einigen Modellen

des Apparates hat der Erfinder noch einen zweiten Hahn in solcher Höhe angebracht,

daß dem Wasser im Troge der geeignete Stand ertheilt wird.

F innerer Herd, welcher gänzlich von Wasser bedeckt

ist.

P Thür des Herdes F.

G Zugesse des Herdes, deren senkrechte Stellung durch

den Bügel d (Fig. 27) gesichert

ist.

H fester und H' beweglicher

Drücker. Die Figuren weisen nach, daß die Oeffnungen in denselben senkrecht auf den

Flächen und nach parallelen Linien eingebohrt sind.

tt, t't' eiserne Stangen, zwischen denen der bewegliche

Drücker oder Schläger H' festgehalten wird. Sie sind

oben gekrümmt, wie Fig. 26 zeigt.

p, p hölzerner Griff zum Handhaben des Schlagers H'. Er umgibt die eiserne Traverse, welche am obern

Theil die Stangen tt, t't' verbindet, indem diese mit

Löchern versehen sind, durch die jene Traverse geht, welche an beiden Enden durch

Mutterschrauben festgehalten wird.

o, o Drehungsachse des Schlägers H'.

K Seil, welches an dem Schläger befestigt ist, über die

Rolle J läuft, an dem Gestell N,

N derselben hinabgeht und am Ende mit einem Gegengewicht versehen ist.

N, N, Gestell auf welchem die Rolle J in Zapfenlöchern läuft.

S, S Geflecht von Gurten, auf welches die Wäsche gelegt

wird; es wird einerseits oben an dem beweglichen Drücker H' und andererseits an einem Seile befestigt, das über die Rolle J geht und an welchem das Gegengewicht M hängt.

Fig. 26 zeigt

in punktirten Linien die Stellung des Schlägers H', wenn

derselbe von dem Arbeiter an die Wand des Troges angelegt ist. Das Gewicht M ist alsdann in die Höhe gezogen, und da das Geflecht

S, S längs des festen Drückers H niederging, so ist es mit der Wäsche im Wasser

eingetaucht. Um das Schlagen zu veranlassen, stößt man den Drücker H' zurück, und in dem Augenblick wo er gegen den Drücker

H gelangt, werden das Geflecht und die Wäsche, durch

das niedergehende Gewicht in die Höhe gezogen, zwischen diese Drücker gebracht, um

die ganze Wirkung der Compression zu empfangen. Um den Schlägen eine größere Wirkung

zu geben, ist der Drücker H' im Innern mit

Gußeisenmassen beschwert, welche in der Dicke des Holzes eingelassen sind. Die

einzige Anstrengung des Arbeiters besteht im Emporheben des beweglichen Drückers, da

das Gewicht M durch dasjenige der Wäsche nahezu

ausgeglichen ist.

Um die Wäsche herauszunehmen, zieht der Arbeiter den Schläger H' an sich und hängt ihn mittelst des Hakens v

fest; dann hebt er das Geflecht S, S in die Höhe und

schüttet dessen Inhalt in Körbe aus.

Z sind zwei an der vordern Seite des Troges angebrachte

Consolen, auf welche die Wäschekörbe gesetzt werden.

Das in 10 Arbeitsstunden zum Reinigen von 3000 Servietten erforderliche Brennmaterial

kostet in Paris etwa 1 Franc.

Tafeln