| Titel: | Beschreibung eines gußeisernen Plätteisens mit Spiritusheizung. |

| Autor: | Louis Waehneldt |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. XXVI., S. 87 |

| Download: | XML |

XXVI.

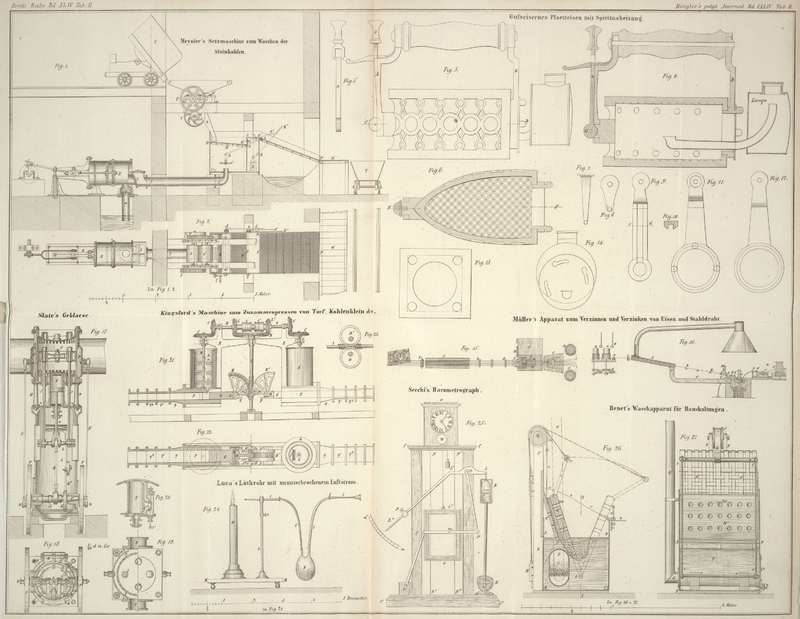

Beschreibung eines gußeisernen Plätteisens mit

Spiritusheizung.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Beschreibung eines gußeisernen Plätteisens mit

Spiritusheizung.

Durch einen Geschäftsfreund wurde mir Ende vorigen Jahres ein zweckmäßig construirtes

gußeisernes Plätteisen, welches derselbe aus Nordamerika erhalten hatte, als Modell

übergeben, um darnach mehrere Exemplare anzufertigen. Dieses Eisen ist in den

Abbildungen in der Hälfte der natürlichen Größe dargestellt und zeigt:

Fig. 3 die

Seitenansicht;

Fig. 4 einen

Durchschnitt nach E, F;

Fig. 5 bis

14

einzelne Theile.

Der Körper des Eisens, von ähnlicher Form wie die gewöhnlichen Bolzen (Plätteisen),

nur bei weitem höher, besteht aus Gußeisen und hat vorn an der Spitze einen

angegossenen Zapfen, um den einen Bügel und die Drehvorrichtung anzubringen; an der

entgegengesetzten Seite ist eine größere runde Oeffnung, um den zweiten Bügel

anbringen und die Lampe aufstecken zu können. Das innen hohle Eisen hat außer der

genannten größeren Oeffnung (welche beim Gebrauche durch die Aufsteckscheibe der

Lampe geschlossen ist) an der Spitze zwei Luftlöcher, eins über und eins unter dem

Zapfen, an der entgegengesetzten Seite vier Luftlöcher wie aus (der hinteren

Ansicht) Fig.

13 ersichtlich ist, und außerdem noch auf jeder Seite zehn kleinere

Löcher, welche unterhalb der Heizflächen angebracht sind (siehe Fig. 3 und 4). Diese Löcher haben den

Zweck, von unten der Flamme frische Luft zuzuführen und die erhitzte oben entweichen

zu lassen.

Um die Flächen des Eisens von innen besser erwärmen zu können, sind diese durch

Einkerben vergrößert, wodurch mehr Heizfläche gewonnen wurde. Eine solche gekerbte

Fläche ist in dem horizontalen Durchschnitt in Fig. 6 dargestellt. Die

beiden Bügel A und B, in

Fig. 9 bis

12

einzeln gezeichnet, sind ebenfalls von Gußeisen; beide sind oben durch eine

schmiedeeiserne Schraube verbunden, welche zugleich als Befestigung für den

hölzernen Handgriff des Plätteisens dient.

In den vorderen Bügel A (von welchem Fig. 9 die vordere Ansicht

und Fig. 10

den Schnitt nach c, d zeigt) befindet sich eine Nuth zur

Aufnahme des schmiedeeisernen Stäbchens G, Fig. 5, welches

unten sich um einen Stift im Schlitze des Zapfens, der am Eisen angegossen, drehen

kann. Das Stäbchen

hat oben zur besseren Handhabung, als schlechten Wärmeleiter einen Holzknopf und

unter diesem eine Oeffnung zur Aufnahme einer stählernen Feder, welche in Fig. 7 in der

oberen Ansicht und in Fig. 8 in der vorderen

Ansicht dargestellt ist.

Die Feder ist durch die oben erwähnte Schraube an den vorderen Bügel A so befestigt, daß sie in der Stellung, wie in Fig. 3 und 4 angegeben, in

das Stäbchen einschnappt.

Der hintere Bügel B (in Fig. 11 in der vorderen

und in Fig.

12 in der hinteren Ansicht dargestellt), dessen Befestigung aus Fig. 4

ersichtlich ist, hat unten an der äußeren Seite drei angegossene kleine Zapfen,

welche mit feinen Einschnitten versehen sind; diese Zapfen dienen zum Aufstecken und

Befestigen der Lampe.

Die Lampe selbst, deren Construction und Befestigung aus Fig. 4 ersichtlich ist,

besteht aus einem Gefäß zur Aufnahme des Spiritus, aus starkem verzinnten Eisenblech

gefertigt. Die Verschlußkapsel oben ist aus Messing und schließt luftdicht. Das Rohr

zur Aufnahme des Dochtes ist ebenfalls aus Messing und mit Hartloth gelöthet. Der im

Rohre befindliche Docht dient als Heber für den Spiritus, indem die Dochtfäden

denselben aufsaugen und bis in den Schnabel des Rohres bringen. Am Rohre ist

zugleich die Aufsteckscheibe von starkem Weißblech aufgelöthet; dieselbe ist mit

drei Oeffnungen, wie aus Fig. 14 ersichtlich,

versehen, welche auf die drei kleinen Zapfen des Bügels B passen und durch Drehen der Scheibe in die Schlitze der Zapfen

eingreifen.

Daß diese Eisen anstatt aus dem billigeren Gußeisen, auch aus Messing gefertigt

werden können, braucht wohl kaum erwähnt zu werden.

Ueber den Gebrauch des neuen gußeisernen

Plätteisens.

Diese gußeisernen Plätteisen haben vor allen bisher gebrauchten und bekannten den

Vorzug, daß man dazu keiner Bolzen oder Klumpen bedarf, ebenso fällt die Heizung

durch Kohlen, welche immer neben dem unangenehmen Geruche noch unsauber ist, fort.

Das neue Plätteisen wird durch eine Spirituslampe erwärmt, welche Heizungsmethode

neben der größten Sauberkeit die bequemste Regulirung der Flamme zuläßt.

Das Einziehen des gewöhnlichen, aus Baumwollenfäden bestehenden Lampendochtes

geschieht am besten, wenn man, nachdem zuvor die messingene Verschlußkapsel der

Lampe abgeschraubt worden, einen dünnen Draht oder glatten Bindfaden in das gebogene

Messingrohr steckt und durch dieses hindurchschiebt, bis das Ende aus dem Schnabel

des Rohres heraustritt; sodann wird das Ende des Dochtes an den Faden oder Draht befestigt und durch

Zurückziehen des letzteren der Docht in die Röhre gebracht, das Ende des Dochtes in

das Blechgefäß gelegt, dieses mit Spiritus gefüllt und die Kapsel aufgeschraubt,

wonach die Lampe zum Gebrauch fertig ist. Der Docht darf nicht zu stark und auch

nicht zu schwach genommen werden, weil im ersteren Falle der Spiritus nicht gut

durchdringt, im anderen wieder zu schnell durchgesaugt wird. Es ist nothwendig, den

Docht vorn etwas lang aus dem Schnabel herauszuziehen, damit die Flamme beim

Anzünden groß genug wird. Der Schnabel der brennenden Lampe wird dann in die runde

Oeffnung des Eisens gesteckt, so daß die am Eisen befestigten drei Stifte in die

Scheibe der Lampe passen, welche bis dicht aus Eisen geschoben und etwas von links

nach rechts gedreht wird, so daß die Schlitze der Scheibe in die Einschnitte der

drei Stifte eingreifen, wodurch die Lampe für den Gebrauch des Eisens genügend

befestigt wird.

Die Flamme erhitzt in sehr kurzer Zeit (3–4 Minuten) die obere Fläche des

Eisens so stark, daß damit geplättet werden kann; es ist dazu nur das Umdrehen des

Eisens nothwendig, welches auf folgende Weise geschieht.

Mit der rechten Hand ergreift man das Eisen wie jedes gewöhnliche Plätteisen am

Holzgriffe, hebt es etwas vom Tische in waagrechter Lage in die Höhe, legt den

Zeigefinger der linken Hand unter die hervorspringende Stahlfeder an der Spitze des

Eisens, den Daumen derselben Hand auf das kleine Holzknöpfchen, drückt nun mit dem

Zeigefinger die Feder in die Höhe und zugleich mit dem Daumen das Knöpfchen vom

Eisen ab. Während die rechte Hand das Eisen unverändert fest hält, beschreibt man

mittelst der linken Hand mit dem Knopfe und schmiedeeisernen Stäbchen, sobald dieses

von der Feder ausgehakt, einen vollen Halbkreis und hebt das Stäbchen, welches dabei

nach unten gekommen ist, in die Höhe, bis es wieder mit der viereckigen Oeffnung vor

der Stahlfeder anlangt, auf diese aufgedrückt wird, und in die Feder einschnappt.

Feder und Stäbchen befinden sich dann wieder in derselben Lage wie zu Anfang. Durch

diese Manipulation ist die obere erhitzte Fläche des Eisens nach unten gekommen,

während Griff und Lampe des Eisens unverändert in ihrer Lage geblieben sind. Man

plättet nun mit dem Eisen auf die gewöhnliche Art, bis es kalt geworden; während

dieser Zeit hat aber die Lampe bereits wieder die obere Fläche erwärmt und die

nöthige Hitze zum Gebrauche hervorgebracht; man wiederholt die oben beschriebene

Wendung des Eisens, wonach die heiße Fläche nach unten, die untere abgekühlte nach

oben kommt, und plättet weiter.

Die Vortheile dieser Construction liegen auf der Hand, denn:

1) ist durch die Manipulation des Wendens und den abwechselnden

Gebrauch beider Flächen, wobei, während die eine abkühlt, die andere sich

erhitzt, ein continuirliches Arbeiten mit dem Eisen möglich und die Arbeiterin

braucht keine Zeit zu versäumen mit dem Glühendmachen der Bolzen, Abwarten der

nöthigen Temperatur etc.;

2) wird durch die Spiritusheizung das Eisen fast niemals so stark

erhitzt, daß ein Brennen oder Sengen der Wäsche möglich wäre, abgesehen davon,

daß sich durch eine Flamme die gleichmäßigste Hitze erzielen läßt;

3) die Handhabung des Eisens, nur in einem leicht zu erlernenden

Handgriff bestehend, ist äußerst bequem, ohne allen Zeitverlust und sonstige

Vorbereitungen, und die Erhitzung mit Spiritus die reinlichste und einfachste

Methode, welche man bis jetzt kennt;

4) die Kosten der Erhitzung, wobei die ganze Wärme der

Spiritusflamme möglichst benutzt wird, ist sehr gering.

Soll das Eisen außer Gebrauch gesetzt werden, so hat man nur nöthig die Lampe

entgegengesetzt wie beim Aufstecken zu drehen, bis die drei Schlitze aus den

Einschnitten der Stifte herauskommen, wonach man diese bequem abziehen und die

Flamme auslöschen kann. Befindet sich noch Spiritus in der Lampe, so thut man gut,

diese lothrecht aufzustellen, so daß der Schnabel in die Höhe kommt, und verhütet

dadurch daß der Docht den Spiritus austropfen lassen kann; ein Auslaufen durch die

Kapsel ist nicht zu befürchten, weil diese vollständig luftdicht schließt.

Louis Waehneldt, Dirigent

der Annahütte bei Tannhausenin preußisch

Schlesien.

Tafeln