| Titel: | Gebläse mit großer Geschwindigkeit und ununterbrochener Wirkung, von Archibald Slate in Redcar, Yorkshire. |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. XXXII., S. 120 |

| Download: | XML |

XXXII.

Gebläse mit großer Geschwindigkeit und

ununterbrochener Wirkung, von Archibald

Slate in Redcar, Yorkshire.

Aus Armengaud's Génie industriel, Febr. 1857, S.

83.

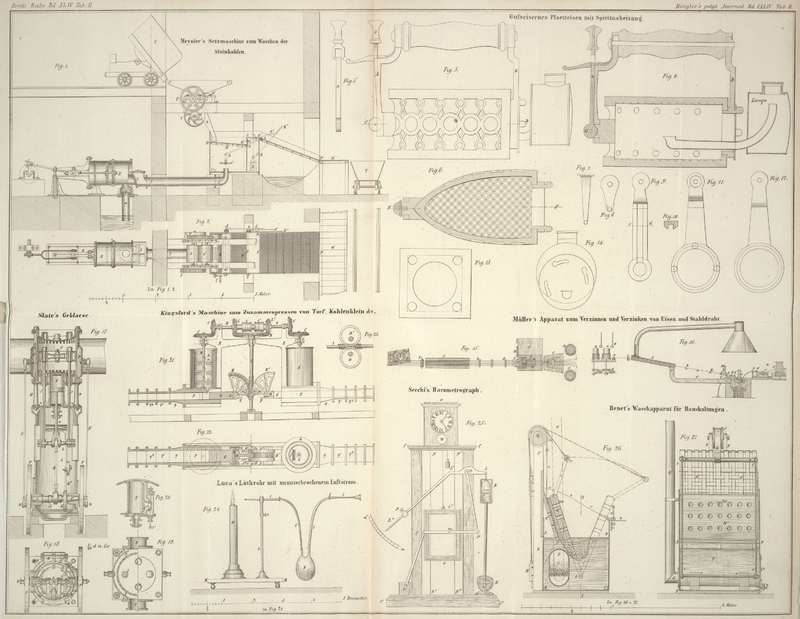

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Slate's Gebläse mit großer Geschwindigkeit und ununterbrochener

Wirkung.

Die Hüttenwerke im Allgemeinen, besonders aber die Eisenhütten, bedürfen nicht allein

kräftiger, sondern auch ununterbrochen wirkender Gebläse. Auch ist es wesentlich,

daß diese Apparate so wenig Platz als möglich einnehmen, fest gebaut und mäßig in

den Anlagekosten sind.

Bekanntlich ließen sich die HHrn. Thomas und Laurens, die sich schon sehr lange mit der Construction

von Hüttenmaschinen beschäftigen, in Frankreich sehr geschwind gehende Gebläse

patentiren. und gelangten auch durch stufenweise Verbesserungen dahin, sehr

vollkommene und wohlfeile Maschinen dieser Art zu liefern. So übertragen sie z.B.

die Bewegung des Dampfkolbens direct auf den Gebläsekolben; ferner haben sie die

Klappenventile durch Schieberventile ersetzt, welche, wie bei den Dampfmaschinen,

außen frei liegen und eine große Betriebsgeschwindigkeit gestatten. Auf der Pariser

Gewerbeausstellung i. J. 1855 war ein solches Gebläse im Betriebe zu sehen, worüber

im polytechn. Journal Bd. CXXXIX S. 352

berichtet wurde. (Auf der Phönixhütte bei Ruhrort am Rhein ist schon seit mehreren

Jahren ein solches Schiebergebläse im Betriebe. Die Schieber haben gegen die Ventile den

Vortheil, daß auch bei der größten Kolbengeschwindigkeit das Schlagen umgangen wird,

allein da das Oeffnen und Schließen der Schieber nicht so momentan und zeitgemäß,

wie bei den Ventilen erfolgt, so verlieren die Schiebergebläse an Nutzeffect,

obgleich sie, mit Metallliederung versehen, sehr schnell gehen können. Ein

wesentlicher Vortheil dieser Gebläse ist aber ihre verhältnißmäßig bedeutende

Leistung bei geringer Größe.)

Eine ähnliche Construction hat das von dem Engländer Slate

construirte und zuerst im Practical Mechanic's Journal,

Augustheft 1856, beschriebene Gebläse, welches wir hier mittheilen wollen. Es ist in

Fig. 17

bis 20

abgebildet.

Fig. 17 ist

ein senkrechter Durchschnitt des ganzen Mechanismus, der die verschiedenen

wesentlichen Theile der Maschine zeigt.

Fig. 18 ist

ein Grundriß oder horizontaler Durchschnitt durch eine Ebene über dem

Treibcylinder.

Fig. 19 ist

ein Grundriß des obern Theiles des Gebläses; die eine Hälfte davon zeigt sehr

deutlich den Luft-Vertheilungsschieber.

Fig. 20

endlich zeigt im senkrechten Durchschnitt den Dampfcylinder nebst dem Treibkolben

und dem Dampfvertheilungsschieber.

Der Haupttheil des Apparates ist ein hohler gußeiserner Cylinder A, dessen Fuß auf einem hölzernen Schwellwerk befestigt

ist, welches seinerseits auf einem gemauerten Fundamente ruht; auf und in diesem

Cylinder sind die verschiedenen Maschinentheile angebracht.

Der Deckel a der cylindrischen Säule trägt den

Dampfcylinder N, in welchem sich der Treibkolben bewegt,

der die Bewegung auf die verschiedenen Theile der Maschine überträgt. Die

Kolbenstange n ist durch eine Gabelung mit einem

Kreuzkopf o verbunden, dessen Enden mit Gleitbacken

versehen sind, die sich in parallelen Leitungen im Innern der Säule A auf und nieder bewegen können. An dem Kreuzkopf o ist ferner eine Kurbelstange B angebracht, welche auf die Welle C eine

ununterbrochen rotirende Bewegung überträgt. An den beiden Enden dieser Welle C und außerhalb der Säule A

sind zwei gußeiserne Schwungräder P angebracht, welche

das Spiel des Gebläses reguliren.

Auf der Welle C ist auch ein Excentricum K angebracht, welches die empfangene Bewegung mittelst

der Lenkstange K' einem Hebel mittheilt, der um einen im

Innern der Säule angebrachten Drehpunkt schwingt. Das Ende dieses Hebels steht mit

einer Lenkstange L in Verbindung, die ihrerseits

mittelst des Hebels L' der Welle M eine wiederkehrend kreisförmige Bewegung ertheilt, von wo aus sie auf

den Hebel l und folglich auch auf die Stange l' des Vertheilungsschiebers übertragen wird. Die Kolbenstange n geht, wie Fig. 17 zeigt, durch den

metallenen Deckel a der cylindrischen Säule A, welcher mit einer Stopfbüchse versehen ist.

Dieser Deckel a trägt auch mittelst der vier kurzen

Säulen H einen großen saugenden Luftbehälter oder

Gebläsecylinder G, der oben und unten verschlossen und

mit dem Dampfcylinder N verbunden ist; dieser

Luftbehälter ist unten und oben ringsum mit einer Reihe länglich viereckiger

Oeffnungen versehen.

In diesem gehörig ausgebohrten Cylinder bewegt sich ein metallener Kolben I, der aus zwei leichten Kränzen besteht und mit zwei

Stangen J versehen ist, welche durch Stopfbüchsen im

untern Deckel gehen und, so wie auch die Dampfkolbenstange n, mit dem Kreuzkopf o verbunden sind.

Der Gebläsecylinder G ist außerhalb abgedreht, so daß er

einen dieser Maschine eigenthümlichen Theil aufnehmen kann. Dieser Theil F ist eine Art Ring von Gußeisen, welcher sich auf der

äußern Oberfläche des Cylinders G auf und nieder bewegen

kann und zwar mittelst der Kurbelstangen E, welche unten

mit Warzen D an den Schwungrädern P verbunden sind.

Der Theil F, welchen man als ein Mittheilungsventil

ansehen kann, führt die zusammengepreßte Luft, die er abwechselnd aufnimmt, einer

gemeinschaftlichen Leitung R zu, von wo aus sie durch

die Röhren O zu den Düsen der Oefen gelangt.

Man wird nun das Spiel des Apparates leicht einsehen; wenn der ringförmige Schieber

F in die in Fig. 17 abgebildete

Stellung gekommen ist, so steht die äußere Luft mit dem saugenden Behälter G in Verbindung, während jede Communication zwischen dem

obern Theile desselben und dem Verbindungsventil in Folge des tiefen Standes dieses

letzteren unterbrochen ist. Die Bewegung welche diesen Niedergang bewirkte, hat auch

den Niedergang des Kolbens I zur Folge gehabt, daher die

unter demselben befindliche Luft durch die Oeffnungen zu entweichen sucht, welche am

untern Ende des Gebläsecylinders angebracht sind, um sich mittelst des Schiebers F in die Windröhre O zu

begeben.

Bei der aufgehenden Bewegung gestatten die unteren Oeffnungen am Cylinder G das Einströmen der äußeren Luft in den frei gelassenen

Raum desselben, und die in dem obern Theil über dem Kolben I befindliche Luft wird wieder verdichtet und in die Windröhre getrieben,

indem der obere Schieberrand die oberen Oeffnungen bedeckt.

Bei Betrachtung der Abbildungen überzeugt man sich bald von der Einfachheit und dem

leichten Betriebe dieses Gebläses, welches nur wenig Raum gegen die jetzt

gebräuchlichen einnimmt.

Der Dampfdruck im Cylinder beträgt etwa 22 bis 30 Kilogramme, denn der Dampf wirkt

während zwei Dritteln des Kolbenlaufs durch Expansion.

Dieses Gebläse kann etwa 50 Kubikmeter (1625 rhein. Kubikfuß) verdichtete Luft per Minute ausblasen.

Ein sehr wesentlicher Vortheil dieses Apparates besteht darin, daß an den beiden

Enden des Kolbenlaufes keine Zusammenpressung der Luft stattfindet, daher die

Triebkraft bedeutend verringert werden kann; dieß bedingt auch eine große

Brennmaterialersparung.

Tafeln