| Titel: | Löthrohr mit ununterbrochenem Luftstrom, von Hrn. S. de Luca. |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. XXXIII., S. 124 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Löthrohr mit ununterbrochenem Luftstrom, von Hrn.

S. de Luca.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Febr. 1857, S. 80.

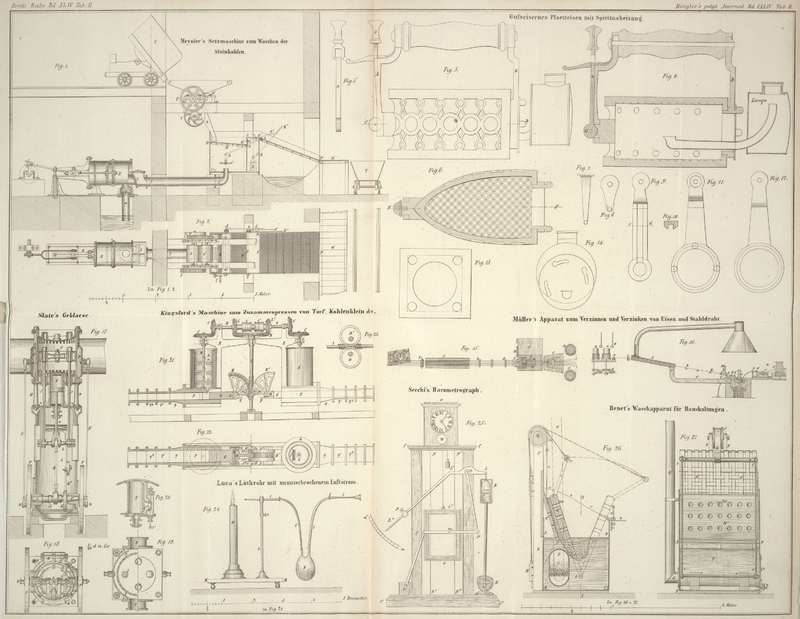

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

de Luca's Löthrohr mit ununterbrochenem Luftstrom.

Bekanntlich besteht das gewöhnliche Löthrohr aus einer rechtwinklig gekrümmten und im

Innern conischen Röhre; oder auch aus mehreren Theilen, d.h. aus einer langen

conischen Röhre, deren weites Ende als Mundstück dient und deren enger Theil in

einen cylindrischen Behälter ausmündet, welcher als Luftbehälter und zugleich als

Condensator der Feuchtigkeit dient, die durch das Blasen in das Löthrohr gelangte.

Auf einer Seite dieses Cylinders befindet sich ein Ansatz, in welchen man ein

kleines Rohrstück steckt, welches dann rechtwinklig auf der langen Röhre steht,

ebenfalls conisch ist und eine Platinspitze aufnimmt, die ein weiteres oder engeres

Loch hat.

Bei der Benutzung des gewöhnlichen Löthrohrs muß man einen ununterbrochenen und

regelmäßigen Luftstrom dadurch hervorzubringen suchen, daß man die in dem Munde

befindliche Luft durch die alleinige Wirkung der Backenmuskeln ausdrückt, ohne daß

dabei die Brust angestrengt wird. Um diese Luft in dem Munde zu erneuern, muß man

nach und nach durch die Nase einathmen, was bei einiger Uebung leicht, aber nicht

von jedermann ohne Beschwerlichkeit ausführbar, und, wenn die Operation lange

dauert, fast unmöglich ist.

Um nun ein Instrument, welchem die chemische Analyse, so wie die Künste und Gewerbe

so viel verdanken, jedermann zugänglich zu machen, hat Hr. de

Luca dasselbe so einzurichten gesucht, daß es einen ununterbrochenen

Luftstrom liefert, ohne daß sich der Experimentator dadurch anstrengt oder eine

längere Uebung erlangt zu haben braucht. Zu dem Ende brachte er zwischen der

conischen Röhre und dem cylindrischen Recipienten eine Kugel von vulcanisirtem

Kautschuk an, die im Innern mit einem Ventile versehen ist, welches am Ende der

Einblasröhre sitzt und sich von Innen nach Außen verschließt, so daß durch jene

Röhre nur Luft ein-, aber nicht aus derselben wieder ausströmen kann. Die

Luft, welche sowohl durch das Einblasen als durch die Kautschukkugel, die ihr

ursprüngliches Volum wieder zu erlangen sucht, zusammengedrückt wurde, entweicht

regelmäßig und ununterbrochen durch die Löthrohrspitze, ohne daß ein fortwährendes

Blasen erforderlich wäre, wie bei dem gewöhnlichen Löthrohr.

Man kann daher mit Hülfe dieses Apparates die Löthrohrflamme Stunden lang

unterhalten, ohne Beschwerden für den Bläser und ohne daß der normale Gang der

Respiration gehindert wird. Der cylindrische Behälter des gewöhnlichen Löthrohrs

kann dabei wegfallen, indem er sich sehr vortheilhaft durch die Kautschukkugel

ersetzen läßt, die zugleich als Luftbehälter und als Condensator der Feuchtigkeit

dient.

Die Kautschukkugel, mit zwei Röhren versehen, kostet in Paris etwa 1 Franc.Sie führt im Handel die Benennung pelote à

tamponnement. Das Ventil läßt sich von Handschuhleder oder einem sonstigen passenden

Material leicht herstellen und am Ende des Mundstückrohres befestigen.

Fig. 24 ist

eine Abbildung des Luftrohrs mit einem ununterbrochenen Luftstrom.

A ist das mit Mundstück versehene Rohr, durch welches

die Luft in den Kautschukbehälter B eingeblasen

wird.

An dem Punkte b, wo die Kautschukkugel B mittelst der Röhre f mit

dem Mundstück A verbunden ist, wird das kleine Ventil

angebracht, welches das Zurückströmen der Luft nach der Mündung verhindert.

B Behälter oder Kugel von Kautschuk, welcher die

einzublasende Luft aufnimmt und mit dem eigentlichen Löthrohr X mittelst der Röhre f', welche wie die Röhre

f ebenfalls aus Kautschuk besteht, verbunden

ist.

I conisches Löthrohrstück mit der Spitze; es ist an dem

Stativ P angebracht und kann mittelst der Schraube v an demselben höher oder niedriger gestellt, auch in

verschiedenen Richtungen gedreht werden.

M, M Bret, auf welchem das Stativ P befestigt ist.

H Röhre, im Innern mit einer Kerze oder einer Oellampe

versehen; ersten wird mittelst einer Feder stets in gleicher Höhe erhalten.

A. Chevallier.

Tafeln