| Titel: | Verbesserungen an den Locomotiven, von James Edward Mac Connell zu Wolverton. |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. LIX., S. 241 |

| Download: | XML |

LIX.

Verbesserungen an den Locomotiven, von James Edward Mac Connell zu

Wolverton.

Aus dem London Journal of arts, März 1857, S.

134.

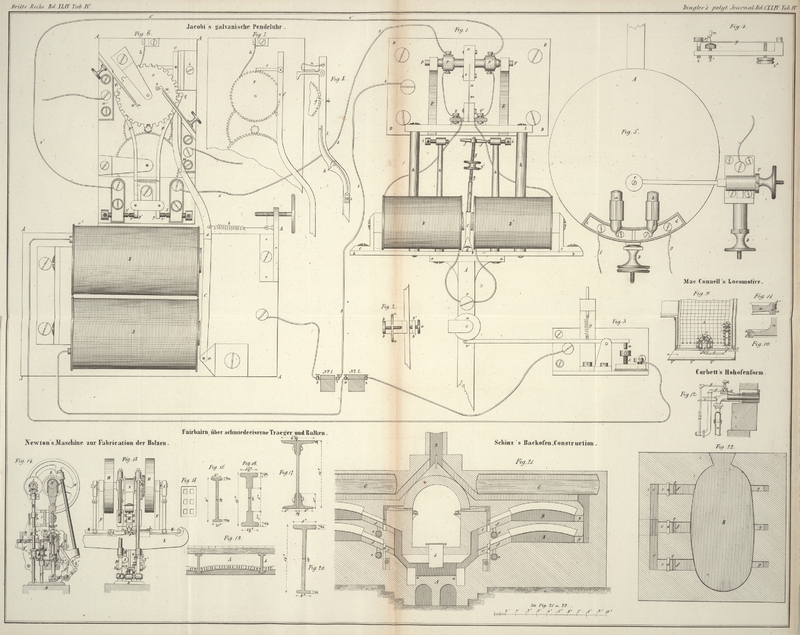

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Mac Connell's Verbesserungen an den Locomotiven.

Diese Verbesserungen, welche am 2. Juni 1856 für England patentirt wurden, beziehen

sich erstens auf die Feuerbüchsen der Locomotiven; es wird nämlich eine größere

Heizfläche für das Speisewasser gewonnen, und auch ein Strom heißer Luft über oder

durch das Brennmaterial geleitet, wodurch Rauch und brennbare Gase vollkommener

verbrannt werden, als dieß jetzt bei den Locomotiven der Fall ist. Zweitens

betreffen diese Verbesserungen eine vereinfachte Form der schmiedeeisernen oder

stählernen Kolben und ihrer Liederung.

Fig. 9 ist ein

senkrechter Längendurchschnitt eines Theils des Locomotivkessels mit seiner

Feuerbüchse, a. ist ein fester Wasserraum, vorn an der

Feuerbüchse b; er enthält das Speisewasser, welches wie

gewöhnlich vom Tender herein durch die Röhren c

zugepumpt wird. Nachdem dieses Wasser in dem genannten Raum erwärmt worden ist,

circulirt es im Kessel in der Richtung der Pfeile. Dieser Wasserraum ist so

eingerichtet, daß ein Luftstrom aus dem Aschenraum hinter ihm durchtreten und

während seines Durchgangs sich erwärmen kann. In diesem erwärmten Zustande wird die

Luft durch oder über das Brennmaterial geleitet, um eine vollständigere Verbrennung

zu erzielen. Durch den Wasserraum geht eine Anzahl hohler Stehbolzen d, d hindurch, um der heißen Luft Durchgang zu gewähren.

Außerdem kann man noch ungefähr in der Mitte des Rostes einen Wasserraum e quer herüber legen und denselben ebenfalls mit hohlen

Stehbolzen d, d für den Durchgang der warmen Luft

versehen. Auch können

statt dessen zwei Wasserräume längs einer Mittelrippe neben einander angebracht

werden; durch beide wird die Luft hindurch geleitet und in erwärmtem Zustande nach

dem Brennmaterial geführt. – Nach einer andern Abänderung liegt ein

Wasserraum, ähnlich wie e construirt, unter der

gewöhnlichen mittleren Längenrippe und parallel zu derselben; zwischen dem Obertheil

des Wasserraums und dem tiefsten Punkte der Nippe bleibt so viel Raum, daß die

Flamme frei von der einen Seite des Ofens nach der andern übertreten kann. Der

Wasserraum selbst kann hierbei aus zwei Abtheilungen mit mehreren Luftcanälen, oder

aus einem einzigen Raume mit einem mittleren Luftcanale bestehen.

Bei Anwendung solcher Wasserräume werden am Ende der Feuerbüchse zwei Ventile oder

Schieber zu den beiden Seiten der Mittelrippe angebracht, so daß, wenn man den einen

Schieber schließt, Flamme und Gase von der einen Seite des Ofens über den Wasserraum

nach der andern treten, und umgekehrt. Die unverbrannten Gase werden hierbei während

ihres Ueberganges über das brennende Brennmaterial auf der Seite des Ofens, auf

welcher der Schieber offen gelassen ist, verbrannt.

Der Patentträger wendet ferner einen Apparat an, mittelst dessen er die

Luftdurchgänge zwischen den Roststäben nach Belieben vergrößern und verkleinern

kann. Zu diesem Zwecke sind die Roststäbe nach Art der Jalousiefenster um ihre

unteren Kanten so drehbar, daß sie sowohl, wenn der volle Luftzutritt verlangt wird,

senkrecht gestellt, als auch geneigt oder flach gelegt werden können, wenn die Luft

in geringerer Menge oder gar nicht durchziehen soll. Für die Erwärmung der Luft

dienen eine Anzahl Luftrohre, welche von der Feuerbüchse durch die Röhrenplatte und

den Rauchkasten hindurchgehen und vorn am Rauchkasten in die Atmosphäre ausmünden.

Hier tritt die frische Luft ein, wird beim Durchgang durch die Rohre erwärmt und

gelangt endlich im erwärmten Zustande zum Brennmaterial. – Nach einer andern

Anordnung sind im Rauchkasten Luftrohre oder Luftkasten angebracht, welche zur

Erwärmung der außerhalb der Maschine aufgenommenen frischen Luft dienen; diese Luft

wird dann durch Verbindungsrohre, welche außerhalb oder innerhalb des Kessels

liegen, mittelst eines Ventilators oder einer Pumpe in die Feuerbüchse

getrieben.

Der zweite Theil der Erfindung betrifft die Construction schmiedeeiserner oder

stählerner Kolben in Form einer einfachen Scheibe, welche mit der Kolbenstange aus

einem Stück geschmiedet und auf der Peripherie mit ringförmigen Nuthen von größerer

oder geringerer Weite versehen ist, wie Fig. 10 zeigt. In diese

Nuthen des Kolbenkörpers a sind einer oder mehrere

geschlitzte stählerne Ringe b eingelassen, um den Kolben

dampfdicht zu

erhalten. Wenn nur ein einziger Ring angewendet wird, so kann die Fuge in demselben

durch ein Zungenstück dampfdicht erhalten werden; wird aber mehr als ein

Liederungsring angewendet, so bringt man die Fugen auf entgegengesetzten Seiten an,

und das Zungenstück ist dann entbehrlich; hinter den Ringen bringt man stets

Spiralfedern an, deren Wirkung man noch durch Dampf unterstützen kann, welcher

mittelst Canälen oder Vertiefungen b*, b*, die auf der innern Seite der Nuthen angebracht sind,

zu den Liederungsringen gelangt.

Fig. 11

stellt zum Theil einen Kolben mit drei Liederungsringen dar; der Dampf kann hinter

sämmtliche Ringe mittelst der Canäle b* und der

Verbindungen c* strömen.

Tafeln