| Titel: | Ueber die Abänderungen welche der englische Hütteningenieur Truran in der Construction und der Windführung der Eisenhohöfen vorgeschlagen hat; von Hrn. A. Delvaux de Fenffe, Bergingenieur und Professor der Hüttenkunde an der Universität zu Lüttich. |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. LXXXII., S. 338 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Ueber die Abänderungen welche der englische

Hütteningenieur Truran in der Construction und der Windführung der Eisenhohöfen vorgeschlagen hat; von Hrn. A. Delvaux de Fenffe, Bergingenieur und Professor der Hüttenkunde an der Universität zu Lüttich.

(Schluß von S. 283 des vorhergehenden Heftes.)

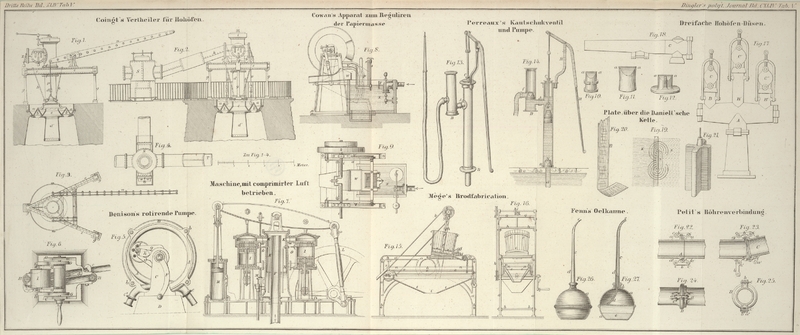

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Delvaux, über Truran's Construction und Windführung der

Hohöfen.

Außer den für weite Gichten sprechenden Gründen, welche ich im Vorstehenden aus den

verschiedenen Theilen des Truran'schen Werkes

zusammenstellte, gibt es noch einen andern, den ich schon vor längerer Zeit in einer

(französisch geschriebenen) Abhandlung „über die Lage des

Eisenhüttengewerbes in Preußen“ (Lüttich 1844) angegeben habe. Zu

Königshütte in Oberschlesien betrug im J. 1843 der Kohlensackdurchmesser 3,45 und

der Gichtdurchmesser 1,33 bis 1,49 Met., oder letzterer durchschnittlich 4/10 von

dem erstern. Wegen der geringen Weite der Gicht trennt sich beim Niedergange der

Schmelzsäule ein Kohksring längs der Wände des Schachtes von derselben ab; die

mulmigen Erze verhindern den Durchgang des Windes und die Gase entweichen nur durch

das zwischen den Erzen und den Schachtwänden befindliche Brennmaterial. Bei einer

weitern Gicht würde dieser Nachtheil nicht stattfinden können, der Gichtenniedergang

würde regelmäßiger erfolgen und die Absonderung der Kohks von der Säule würde sich

vermindern. Die Absonderung dieses Kohksringes hat zwei wesentliche Nachtheile.

Zuvörderst bietet sie den Gasen einen leichtern Durchgang dar, so daß sie nicht

genöthigt sind durch die Schmelzsäule zu strömen, daher sie dieselbe nicht nach und

nach, ehe sie ins Gestell gelangt, vorbereiten können und somit für die

Zugutemachung der Erze fast gänzlich verloren sind. Außerdem verengt dieser

Brennmaterialienring den nützlichen Raum, der alsdann auf denjenigen reducirt ist,

welchen die bewegliche, in der Mitte des Ofens niedergehende Schmelzsäule einnimmt.

Man darf sich daher nicht wundern, wenn unter so unvortheilhaften Umständen die

Oefen so ungünstige Resultate in Beziehung auf die Roheisenproduction und den

Brennmaterialverbrauch geben.

Die Beschaffenheit der Schmelzmaterialien übt ebenfalls einen bedeutenden Einfluß auf

diese Erscheinung aus. Mit der leichten Holzkohle ist dieser Brennmaterialring noch

viel größer, als wenn man mit Kohks arbeitet, und er muß sich auch mehr oder minder äußern, je

nachdem man mehr oder minder dichte Erze zu Gute macht.

Hat man auch das Mangelhafte einer solchen Construction erkannt, so ist man doch

nicht stets im Stande sie zu verbessern. In den älteren Hütten kann man oft nur

einen Wind von beschränktem Druck anwenden. Bei einer weiten Gicht bleiben die Erze

in dem ganzen Raum des Ofens weit gleichförmiger geschichtet, und der Wind würde

dann nicht durch die Schmelzsäule durchgreifen können, besonders wenn – wie

zu Königshütte – viel mulmige Erze in der Beschickung sind. Seit 1843 sind

allerdings viele Hohöfen, hauptsächlich auf den Staatswerken, umgebaut und viele neu

gebaut worden; die Oefen wurden vergrößert und erweitert, die Gebläse verstärkt, die

Production ist verdoppelt.Wir wollen dieß durch einige Zahlen nachweisen. Zu Königshütte sind die vier

älteren Hohöfen 40 Fuß hoch und haben 95 Quadratfuß

Kohlensack-Querschnittsfläche und 17 Quadratfuß Gichtfläche; die vier

neueren sind 50 Fuß hoch, haben 176 Quadrats. Oberfläche im Kohlensack und

28 1/4 Quadratf. in der Gicht. Die Betriebsresultate waren im J. 1855

folgende:Bei den alten

Oefen: Bei den neuen: Wöchentliche Production

569 Ctr. 840 Ctr. Ausbringen der Erze

31,5 Proc. 31,5 Proc.Zu 1 Ctr. Roheisenwurden

verbrauchtErzeroher KalksteinKohks 359 Pfd. 119 „ 10,5

Kubf. 345 Pfd. 113 „ 8,6

Kubf.Windpressung auf den Quadratzoll Düse 2 1/2 bis 3

Pfd., je nachdem dichtere Meiler- oder porösere Ofenkohks verwendet

werden; der Wind war in der Regel bis auf 60° R. erwärmt. – Zu

Gleiwitz wurden mit besseren Kohks und noch etwas ärmeren Erzen noch bessere

Resultate mit den höheren und weiteren Oefen und verstärkten Gebläsen

erlangt. H.

Es ist wahrscheinlich, daß in allen Hohöfen die Isolirung eines Kohksringes, der an

den Schachtwänden anliegt, in einem größern oder geringern Maaßstabe, je nach den

relativen Dimensionen des Kohlensackes und der Gichtöffnung stattfindet, weil man im

Allgemeinen bemerkt, daß in der letztern die Flamme stets in größerer Menge, wenn

nicht gänzlich längs der Wände entweicht. Uebrigens begreift man leicht, daß beim

Niedergange der Gichten die Erze, da sie viel dichter als das Brennmaterial sind,

sich hauptsächlich in der Mitte halten und einen Theil des Brennmaterials gegen das

Schachtfutter drängen. Wenn man daher eine Kohlen- und Erzgicht für sich

allein und in gewisser Entfernung von der Gichtöffnung betrachtet, so wird sie eine

concave Form zeigen und aus zwei Schichten von ähnlicher Gestalt bestehen, deren

Dicke jedoch nach der Entfernung von der Ofenachse verschieden seyn wird. Die

Brennmaterialschicht schicht wird dünner in der Mitte und dicker an den Rändern seyn, während bei den

Erzgichten das Entgegengesetzte stattfinden wird.Wir verweisen auf zwei, in dieser Beziehung sehr wichtige Aussätze:

„Ueber den Niedergang der Gichten beim

Eisenhohofen-Betriebe (mit Holzkohlen), vom Oberhütteninspector

Wachler zu Malapane;“ preuß.

Zeitschrift Bd. III. Abth. B, S. 269 und

Berg- und hüttenm. Zeitung 1856, Nr. 18 etc. und: „Ueber

denselben Gegenstand (Betrieb mit Kohks)“, vom

Hütteninspector Schulze, preuß. Zeitschr. Bd. IV,

Abtheil. B, S. 97 und Berg- u. hüttenm.

Zeitung 1856, Nr. 47. H.

Der rühmlich bekannte österreichische Hüttenmann Hr. Tunner ist der Meinung, daß man die Gichtöffnung beim Betriebe mit

getrocknetem oder gedörrtem Holz erweitern müsse. Die

vegetabilischen Brennmaterialien geben bei der Verkohlung eine große Menge von

gasförmigen Producten. Bei einem oben sehr zusammengezogenen Schacht würden die Gase

eine zu bedeutende Spannung erhalten, wodurch eine geringere Hitze in dem Gestell

veranlaßt und folglich der Gaargang zur Erzeugung von grauem Roheisen erschwert

würde. Man könnte diesen Nachtheil durch Steigerung der Pressung der Temperatur des

Windes einigermaßen vermindern; dieß ist aber bereits geschehen; so bleibt nichts

weiter übrig, als die Gicht zu erweitern. Außer dem Vortheil, den Hr. Tunner in der Anwendung einer weitern Gicht beim Betriebe

mit Holz findet, gewährt dieselbe noch einen andern. Da nämlich die Räumlichkeit des

Ofens von der Rast bis zur Gicht weit bedeutender ist, so sinkt die Schmelzsäule nur

langsam hinab, die flüchtigen Stoffe entwickeln sich daher nach und nach und das

Holz kann sich also wahrhaft verkohlen. Die bedeutende Schwindung, welche das

frische oder nur lufttrockene Holz in der Hitze erleidet, wird überdieß weit

geringere Nachtheile veranlassen, weil in einem fast cylindrischen Raume die

verschiedenen Brennmaterial- und Erzschichten weit eher ihre relativen

Stellungen behalten, was die dichteren Materialien verhindern wird, so leicht durch

die Kohlen zu rollen.Die Erfahrung und die Theorie, welche der deutsche Referent erlangt hat,

sprechen gänzlich zu Gunsten der weiten Gichten, sowohl bei mit

vegetabilischem, als auch mit mineralischem Brennmaterial betriebenen

Hohöfen; er sieht in der Nichtbeachtung dieses Princips den Grund großer

Nachtheile beim Hohofenbetriebe, und kann nicht begreifen, wie tüchtige

Eisenhüttenleute in Steiermark, Kärnthen und in andern österreich. Landen.

die engen Gichten noch bevorworten können. Am Harze hat man bereits vor 40

Jahren sehr weite Gichten gehabt, welche 1/2 bis 3/4 von der Kohlensackweite

betragen, und deßhalb bietet auch dort ein Betrieb mit 1/2 Holzkohlen und

1/2 lufttrockenem Holz, selbst ohne erhitzte Gebläseluft, gar keine

Schwierigkeiten dar. – In Schweden beträgt die Weite der Gicht schon

seit längerer Zeit durchschnittlich 2/3 von derjenigen des Kohlensacks.

– Aus Oesterreich wollen wir nur zwei ganz neuerlich erbaute Hohöfen

anführen: einen zu Mariazell in Steiermark, auf der Vorderseite mit dem

Eisen- und auf der Rückseite mit dem Schlackenabstich, bei

geschlossener Brust, im Kohlensack 10 und in der Gicht 4 1/2 Fuß weit; und

einen zu Theißholz in Ungarn mit offener Brust, im Kohlensack von 10 und in

der Gicht von 3 1/2 Fuß Weite! H.

II. Einrichtung der Düsen.

Seit Anfang dieses Jahrhunderts haben die Dimensionen und der Betrieb der Hohöfen

große Veränderungen erlitten. Ehemals hatten die Gestelle nur eine mittlere Weite

von 0,914 Meter; die innere Räumlichkeit des Schachtes betrug nur etwa 61 Kubikmeter

und die Windpressung schwankte von 0,078 bis 0,104 Meter. Jetzt sind die

Verhältnisse der verschiedenen Theile der Hohöfen weit bedeutender, denn man hat

Gestelle von größerer Weite als 2,44 Met., die innere Räumlichkeit des Schachtes hat

214 Kubikmeter erreicht, und der Wind wird manchmal unter einem Druck von 0,311 Met.

Quecksilbersäule zugeführt. Um eine höhere Production zu erreichen, genügt es nicht,

den Apparaten größere Dimensionen zu geben, sondern man muß auch eine zur

Verbrennung des Brennmaterials hinreichende Luftmenge einführen. Wir wollen nun die

verschiedenen Mittel besprechen, durch welche man die Windmenge steigern kann; sie

bestehen darin:

1) die Dichtigkeit des eingeblasenen Windes zu erhöhen;

2) den Oeffnungen, durch welche er in den Ofen gelangt, eine größere Weite zu geben,

was man durch eine größere Anzahl als die bisher benutzten drei Düsen, oder durch

Erweiterung derselben bewirken kann.

1. Steigerung der Dichtigkeit des Windes. – Der

manometrische Druck kann ohne Nachtheil für den Hohofenbetrieb nicht sehr hoch

gesteigert werden. Die höchste Dichtigkeit des Windes hängt auch bis auf einen

gewissen Punkt von der Beschaffenheit des Brennmaterials ab; wenn dasselbe sehr

dicht und kohlenstoffreich ist, so kann eine Pressung von 0,208 bis 0,26 Met.

Quecksilbersäule vortheilhaft seyn. Eine leichte, zerreibliche, wenig

kohlenstoffhaltige Steinkohle erfordert 0,104 bis 0,130, und dichte Kohks von einer

sehr bituminösen Steinkohle erfordern 0,13 bis 0,18 Met. Pressung.

Die Dichtigkeit des Windes muß mit der Vergrößerung des Ofens zunehmen; seine

Pressung muß so stark seyn, daß eine hinreichende Windmenge in alle Theile des

Gestelles eindringen und daselbst überall eine lebhafte Verbrennung unterhalten

kann. Weite Gestelle bieten dem Einströmen des Windes mehr Hinderniß dar, und für

solche muß derselbe daher dichter seyn.

Früher hatten die Gestelle, wie schon bemerkt, nur 0,914 Met. Weite und dabei war

eine zweckmäßige Windpressung die von 0,078 bis 0,104 Met. oder im Mittel von 0,092

Met., und die Erfahrung hat bewiesen, daß eine geringere Dichtigkeit des Windes der

Beschaffenheit und der Productionsmenge des Roheisens nachtheilig war. Um bei

doppelter Weite des

Gestelles einen guten Betrieb führen zu können, ist eine manometrische Höhe von

0,181 Met. erforderlich. Man erhält eine sehr genaue Annäherung für jede andere

Gestellweite, wenn man per Meter Weite 0,102 Met.

Quecksilbersäule annimmt. Jetzt baut man Hohöfen mit 2,44 Met. weiten Gestellen, und

für diese wäre daher ein manometrischer Druck von 0,233 Met. erforderlich; in der

Praxis ist er im Allgemeinen nicht so stark, was von Unwissenheit oder schon

vorhandenen zu schwachen Maschinen herrührt. Die weitesten Gestelle erhalten

gegenwärtig den Wind unter 0,117 bis 0,155 Met. Pressung zugeführt, und in den Düsen

beträgt dieselbe nicht mehr als 0,104 Met. Der daraus entstehende Nachtheil besteht

darin, daß die Verbrennung in ziemlicher Entfernung von den Formen unvollkommener

ist oder nicht das Maximum von Wärme erzeugt, was einen Einfluß auf den Betrieb, so

wie auf die Beschaffenheit des Roheisens hat; außerdem steht die Production nicht im

Verhältniß zu der Räumlichkeit des Ofens.

2. Anwendung vieler Düsen. – In dieser Beziehung

herrschen verschiedene Meinungen, indem man gewöhnlich drei, zuweilen aber mehr

Formen anwendet. Selten haben die Hohöfen, wenigstens die mit Kohks betriebenen,

weniger als drei Düsen, und einige Hüttenleute sind der Meinung, daß es vortheilhaft

sey, deren zehn bis zwölf anzuwenden.

Wenn das Volum des Windes bestimmt ist, und man beläßt ihm dieselbe Dichtigkeit,

während er, statt durch drei, durch mehr Formen ausgeblasen wird, so wird deren

Querschnitt geringer seyn und weniger Wind durch jede Form ausströmen. Man nimmt an,

daß auf diese Weise die Verbrennung eine vollständigere und daher eine Ersparung am

Winde und an Materialien veranlaßt werde; nach einigen Hüttenleuten sollen diese

Vortheile bei jeder Anzahl von Düsen stattfinden, und man wendet daher in einigen

Districten vier und mehr Formen an.

Nach einer langen Untersuchung der im Betriebe stehenden Hohöfen ist man zu der

Ueberzeugung gelangt, daß die zahlreichen Formen keine Vorzüge haben; der an

mehreren Punkten rings um den Herd eingeblasene Wind verbrennt vollständig in seinem

Wirkungsradius, aber weiterhin ist er schädlich. Um vollständig zu verbrennen, muß

jedes Kohlenstück eine hinreichende Luftmenge erhalten, was sich aber nur mit einem

Volum und einer Dichtigkeit des Windes erreichen läßt, die der Weite des Herdes oder

Untergestelles und der zu verbrennenden Kohle angemessen sind; diese Windmenge ist

mit Berücksichtigung der Schmelzbarkeit der Erze und der Räumlichkeit des Ofens

leicht zu bestimmen.

In viele kleine Ströme vertheilt, dringt die eingeblasene Luft minder weit, was auch

bei einem weniger dickten Winde der Fall ist; man erlangt local einen hohen

Hitzgrad und in gewisser Entfernung von den Formen eine mangelhafte Verbrennung,

wodurch für die Erze die Reductionskraft eines gewissen Theils der Kohlen verloren

geht, daher zu einer Tonne Roheisen mehr Brennmaterial erforderlich ist.

Um dieses ungenügende Durchgreifen des Windes zu verbessern, hat man ihm manchmal

eine sehr starke Pressung, bis 0,311 Met. Quecksilbersäule ertheilt. In den Hütten

des Swansea-Thales, zu Aberdare, Abernant und in andern Waleser Hütten, führt

man den mäßig hohen und mit enger Gicht versehenen Hohöfen Wind von großer

Dichtigkeit zu, und gewöhnlich durch zehn Formen, von denen sich drei an jeder Seite

befinden und eine am Tümpel.

Zu Dowlais hat die Anwendung mehrerer Düsen bemerkenswerthe Wirkungen hervorgebracht.

Man hatte deren sechs, zwei auf jeder der drei Seiten, angebracht, indem man

dasselbe Volum und dieselbe Pressung des Windes beibehielt, daher Aenderungen im

Gange des Hohofens von der Abänderung der Formen herrühren mußten. In den Jahren

1847 bis 1848 hat man 15 Monate lang mit doppelten Formen auf jeder der drei Seiten

geblasen und dabei auf 100 Gewichtstheile Roheisen 250,5 Kohlen verbraucht. Die

vorhergehenden Jahre führte man den Betrieb nur mit einer Form auf jeder Seite,

wobei 226,5 Brennmaterial erforderlich waren und die Production wöchentlich 102,610

Kil. betrug, während mit den doppelten Düsen nur 99,562 Kil. erzeugt wurden. Man hat

daher bei Anwendung einer größeren Anzahl von Düsen auf 100 Theile producirtes

Roheisen an Kohlen 24 Theile mehr verbraucht und wöchentlich 3,048 Kil. Roheisen

weniger erzeugt. In den 15 Monaten sind daher 28,040,000 Kil. Brennmaterial verloren

gegangen, ohne die Kosten, welche die neue Windführung veranlaßte, und abgesehen von

dem geringern Ausbringen der Erze und der geringern Production. Es ist folglich der

Nutzen zahlreicher Formen wenigstens sehr zweifelhaft. Die Arbeitslöhne sind bei

Anwendung kleiner Formen weit höher, man muß doppelte und dreifache Düsen, Formen

und Verbindungen unterhalten, es entweicht mehr Wind; die Hitze an der Rückseite des

Ofens steigt, und es sind daher Wasser-Tümpel und Wasser-Formen

erforderlich, welche von der zur Reduction der Erze bestimmten Wärme absorbiren.

In Schottland hat man selten nur drei Düsen: zu Langloan hat man 4, zwei zu beiden

Seiten; zu Dundyvan 5; zu Gartsherrie 4, 5 und 6; zu Monkland 5; zu Govan 8, nämlich

drei zu beiden Seiten und zwei auf der Rückseite; alle diese Hohöfen haben weite

Gestelle. Man verbrennt daselbst sehr viel Kohlen im Verhältniß zur eingeblasenen

Luft, und ein Theil von diesem Aufwande ist der Windführung zuzuschreiben.

Diese Einrichtung findet sich auch in vielen englischen Hütten. Mehrere Hohöfen in

Yorkshire haben sechs Formen; aber man weiß von keinem derselben, daß dadurch eine

wesentliche Ersparung an Brennmaterial, Wind oder Materialien oder andere Vortheile

erreicht worden wären, die im Verhältniß zu den höheren Anlage- und

Unterhaltungskosten stehen.

Um einen Begriff von den mehrfachen Formen zu geben, die an den beiden langen Seiten

des Herdes angebracht sind, haben wir in Figur 17 und 18 auf Tab. V

die dreifachen Düsen, wie sie auf der Aberdare-Hütte benutzt werden,

dargestellt. Die senkrechte Windleitung läuft in geringer Höhe über der Hüttensohle

in eine Tförmige Röhre A

aus; diese trägt drei andere Röhren B, B' und B'', deren Höhe eine verschiedene ist, damit die Düsen

C, C' und C'' den Wind

nicht alle drei in gleicher EntfernungEntfernug vom Bodenstein in den Herd einblasen.

3. Anwendung weiter Düsen. – Damit der Wind die

gesammten, in einem Ofen befindlichen Materialien durchdringen und allen Kohlen Luft

liefern kann, muß derselbe in Entfernung mehrerer Fuße von der Form dicht und

concentrirt seyn. Dieß erzielt man durch weite Düsen und einen hinlänglichen Druck,

wobei jedoch eine zweckmäßige Form vorausgesetzt wird. Der Längendurchschnitt der

Düsen und der Formen hat einen großen Einfluß auf die Wirksamkeit des Windes, und

ohne gute Verhältnisse kann man die höchste Wirkung nicht erreichen.

Ein gewöhnlicher Fehler besteht in der Anwendung zu sehr convexgirender Düsen; der

Wind wird alsdann weniger weit eingeblasen, und ganze nahe an der Formöffnung ist

die Dichtigkeit der Luft nicht viel höher als die der Atmosphäre. Die conische Form

begünstigt die Divergenz des Windes und veranlaßt, daß oft weit mehr Brennmaterial

verzehrt wird und die Backen des Gestelles verbrennen. Da sich die Dichtigkeit des

Windes schnell vermindert, so kann er die Materialien nicht durchdringen; für die

Kohlen, welche die Formöffnungen umgeben, ist zu viel Wind vorhanden, daher dort

eine hohe Temperatur veranlaßt wird und die Backen sehr angegriffen werden.

Der Durchmesser, die Länge und die Dicke der Düsen sind sehr wichtig und müssen von

einem erfahrenen Beamten bestimmt werden. Gewöhnlich befindet sich die vom Gebläse

herbeikommende Windleitung in einer bestimmten Entfernung von dem Hohofen. Wird nun

die Form verändert, so ändert sich die Länge der Düse, wird letztere kürzer, so

nimmt die Divergenz des Stromes zu, wird sie länger, so nimmt diese Divergenz ab und

der Wind wird concentrirter. Zuweilen verbinden kurze Düsen die Formöffnung mit der

Windleitung, dadurch werden aber die Verbindungen und Fugen, so wie die Windverluste

erhöhet, auch wird das freie Ausströmen des Windes behindert, welches vermieden

werden muß. Um die Entfernung der Leitung von der Form verändern zu können, sind die

ausgebohrten und mit teleskopartigen Auszügen versehenen luftdicht verschlossenen

Düsen, wie man sie zu Dowlais seit langer Zeit anwendet, vorzuziehen. Durch

dieselben wird der Betrieb erleichtert, an Wind erspart, und wenn die Anlagekosten

höher sind, so werden dieselben durch die Vortheile wieder aufgewogen.

Die Gestellweite hat einen Einfluß auf die kegelförmige Gestalt der Düse; ist jene

bedeutend, so muß man die Ausweitung von diesen vermindern. Bei den ältern Gestellen

von 0,914 Meter Weite war die Gestalt der Formen von geringer Wichtigkeit, aber eine

Düse, welche die Luft für alle Kohlen eines so engen Gestelles einführt, ist ganz

untauglich bei einer Weite desselben von 1,838 Met. Der Durchmesser der Oeffnung

wird gewöhnlich nach der auszublasenden Windmenge bestimmt. Nach zahlreichen

Beobachtungen muß für Gestelle von mittleren Dimensionen die Düsenöffnung per Meter Länge um 8/10 weiter gemacht werden.

Bis jetzt verbrennt keine Form, welche Gestalt sie haben mag, die Kohlen in der

ganzen Ausdehnung eines weiten Gestelles vollkommen. Mit geringer Pressung oder

mehrfachen Formen speist man die Theile in der Nähe der Backenstücke, die Hitze ist

dort sehr hoch und die Wände nutzen sich schnell ab, während zur Mitte nicht genug

Wind gelangt. Das Gegentheil findet bei einer starken Pressung und weiten, fast

cylindrischen Düsen statt, der Wind strömt weiter, speist die mittlern Theile

vollkommen, und es gelangt wenig davon zu den Backen. Um die Nachtheile beider

Extreme zu verhindern, hat Hr. Truran die früher

beschriebenen und abgebildeten Düsen mit einer innern Röhre construirt.

(Holzschnitte Fig.

3 bis 5, S. 266.) Wenn man die Oeffnung der innern Röhre erweitert, so wird der

centrale Wind, da er seine Dichtigkeit beibehält, die in der Mitte des Herdes

befindlichen Materialien speisen, während der ringförmige Wind von geringerer

Dichtigkeit sich seitwärts verbreiten und diejenigen Kohlen verbrennen wird, welche

sich näher an den Wänden befinden. Mittelst dieser Einrichtung hofft der englische

Ingenieur eine größere Wirkung mit dem Brennmaterial zu erlangen und dessen Aufwand

wesentlich zu vermindern.

Tafeln