| Titel: | Verbessertes Verfahren der Brodbereitung; von Hippolite Mège, Chemiker zu Paris. – Patentirt für England am 14. Juni 1856. |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. XCIII., S. 373 |

| Download: | XML |

XCIII.

Verbessertes Verfahren der Brodbereitung; von

Hippolite Mège, Chemiker zu Paris. – Patentirt

für England am 14. Juni 1856.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Mai 1857,

S. 353.

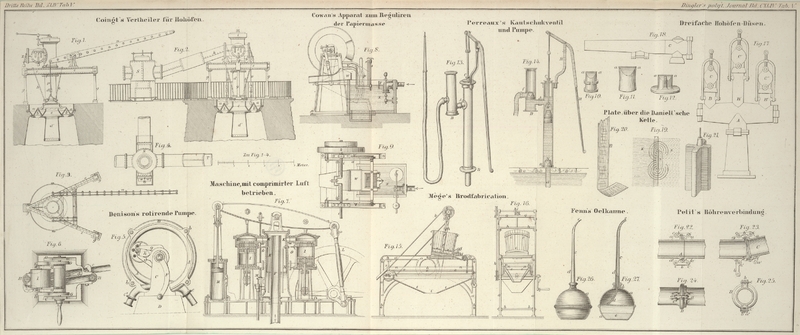

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Mège's verbessertes Verfahren der Brodbereitung.

Ich habe mich durch eine wissenschaftliche Untersuchung überzeugtMan vergleiche Chevreul's Bericht über diese

Arbeit, S. 209 in diesem Bande des polytechn.

Journals. A. d. Red. daß die Säuerlichkeit, der schlechte Geschmack und die bräunliche Farbe des

sogenannten Schwarzbrodes nicht vom Korn selbst herrühren, sondern die nothwendige

Folge des bisherigen Verfahrens bei der Brodbereitung sind; diese Fehler des Brodes

werden nämlich durch eigenthümliche, im Schwarzmehl enthaltene Fermente veranlaßt,

welche die milchsaure, essigsaure, ammoniakalische (faule) und ulminsaure Gährung

hervorrufen und dem Brod dadurch den schlechten Geschmack und die bräunliche Farbe

ertheilen.

Meine Erfindung besteht nun darin, weißes Brod, welches dem Brod erster Sorte

gleichkommt, mit Benutzung aller Bestandtheile sowohl des Weißmehls als des

Schwarzmehls (kleiehaltigen Mehls) von Weizen und Roggen darzustellen, oder Weißbrod

mit solchem Mehl, welches bisher nur Schwarzbrod liefern konnte, zu erzielen.

Erster Fall.

Wenn Mittelmehl benutzt wird. – Dieses Mehl ist

auf 73, oder 75 bis 80 Procent gebeutelt.Das heißt so, daß 100 Theile Weizen 73 bis 80 Theile Mehl zur Benutzung

gegeben haben. Indem man bei dieser Mehlsorte eine flüssige Hefe anwendet, welche die

Gährung zu beschleunigen und den sauren Geschmack des Brodes zu beseitigen vermag,

erhält man eine vollkommen weiße und angenehm schmeckende Brodsorte, was bisher ganz

unbekannt war.

Mein Verfahren ist folgendes: ich nehme einen Theil des Mittelmehls, z.B. den vierten

Theil, verdünne ihn mit der geeigneten Menge Wasser, und setze dieser mehligen

Flüssigkeit auf je 200 Theile Wasser 1 Theil Bierhefe zu, nebst so viel Säure (Weinsteinsäure),

so daß die Flüssigkeit das blaue Lackmuspapier schwach röthen kann. Wenn die

Flüssigkeit in voller Gährung ist, knete ich ihr die rückständigen Mehlportionen

bei, und lasse dann in gewöhnlicher Weise den Teig aufgehen.

Zweiter Fall.

Wenn Schwarzmehl angewendet wird.Der erwähnte Bericht von Chevreul ergänzt die

Beschreibung dieses Verfahrens in einigen Details. A. d. Red. – Unter Schwarzmehl verstehe ich das nur einmal durch die Steine

gegangene Korn, von welchem durch Beuteln 10 bis 15 Procent verschiedener Kleien

abgesondert worden sind. Dieses Weizenmehl ist stets mit Kleienrückständen gemischt,

und wird gewöhnlich nicht als solches in den Handel gebracht, sondern ein

zweites- und drittesmal gemahlen, um daraus sogenanntes weißes Mehl und Kleie

zu erhalten. Statt dieses Verfahrens trenne ich das Schwarzmehl durch bloßes Beuteln

– ohne wiederholtes Mahlen – in zwei Theile, nämlich in beiläufig 70

Theile weißes Mehl und 15 bis 18 Theile grobes oder schwarzes Grützenmehl.

Mit diesem Grützenmehl bereite ich das Ferment, indem ich es mit halb so viel Wasser

als das Gewicht des sämmtlichen Schwarzmehls betrug, zu einer teigigen Masse knete,

welcher ich Bierhefe und Weinsteinsäure beigebe. Dieses Gemisch lasse ich dann bei

einer Temperatur von 20° R. sechs Stunden lang (bei 16° R. zwölf

Stunden, bei 12° R. zwanzig Stunden) gähren. Während dieser geistigen Gährung

erleiden die verschiedenen Bestandtheile (Cerealin etc.) welche durch ihre

eigenthümliche Wirkung Schwarzbrod erzeugen, eine Veränderung; insbesondere verliert

der Kleber seine Häutchen und seinen Zusammenhang, und dasselbe Mehl welches nach

dem gewöhnlichen Verfahren nur ein Brod von dunkelbrauner Farbe geliefert haben

würde, gibt nun ein Brod bester Sorte, namentlich wenn man die gegohrene milchige

Flüssigkeit noch durch ein Sieb passirt, um die darin suspendirten Kleientheilchen

abzusondern.

Die durch das Sieb passirte Flüssigkeit ist weiß, und bildet das Ferment, welchem ich

die oben erwähnten 70 Theile weißes Mehl, die durch das Beuteln abgesondert wurden,

auf einmal oder in mehreren Operationen beiknete, um den Brodteig zu erhalten.

Dieser Teig geht sehr schnell auf und liefert ein ausgezeichnet schönes Brod. Man

erhält sogar noch ein genügend weißes Brod, wenn man das Absieben der Kleien

unterläßt.

Nach den gewöhnlichen Verfahrungsarten gewinnt man aus 100 Theilen Weizen 70 bis 75

Theile Mehl, welches Weißbrod von bester und mittlerer Sorte liefern kann; dagegen

erhält man nach meiner Methode von 100 Theilen Weizen 85 bis 88 Theile Mehl, welches

ein besonders schönes Weißbrod, von bestem Geschmack und vorzüglicher Nahrhaftigkeit

liefert.

Sollte man sich nicht leicht frische Bierhefe verschaffen können, so empfehle ich

dieselbe bei einer Temperatur von ungefähr 24° R. zu trocknen, nachdem man

sie mittelst irgend eines unwirksamen Pulvers gehörig vom Wasser abgesondert hat;

vor dem Gebrauch muß man sie in ihr zehnfaches Gewicht Wasser tauchen, welches durch

Zusatz von Stärkezucker schwach süß gemacht worden ist, und zwar acht bis zehn

Stunden lang, während welcher Zeit die Flüssigkeit in volle Gährung kommt, wornach

die Hefe ihre frühere Kraft wieder erlangt hat.

Mein Verfahren eignet sich auch zur Darstellung von Roggenbrod, wozu dem Roggenmehl

nur beiläufig 25 Procent grobe Kleien durch Beuteln entzogen werden.

Für Zwieback wende ich dieselbe Methode an, nur wird der Teig sehr fest gemacht und

unmittelbar in den Ofen eingeschossen; ich erhalte so einen viel schmackhafteren

Zwieback, als man bisher erzielte.

Apparate. Nachdem ich von dem einmal durch die Steine

gegangenen Weizen (Schwarzmehl) durch Beuteln beiläufig 70 Procent weißes Mehl

abgesondert habe, entziehe ich den rückständigen 30 Procent nur beiläufig 20 Procent

(schwarzes) Grützenmehl, indem ich die übrigen 10 Procent vernachlässige, nämlich in

ihrem Zustande verkaufe. – Die 20 Procent Grützenmehl werden in oben

angegebener Weise mit Wasser, welchem Bierhefe und etwas Weinsteinsäure beigegeben

wurde, in einem Knettroge durch Handarbeit oder auf mechanischem Wege gemischt. Aus

diesem Troge läuft das flüssige Gemisch durch eine daran befindliche Oeffnung in den

Gährbottich, welcher mehr tief als weit ist und während des Verlaufs der geistigen

Gährung dicht geschlossen gehalten werden muß. Am untern Theil dieses Bottichs ist

ein Hahn angebracht, um das flüssige Gemisch, behufs der Absonderung der Kleien, in

die Siebvorrichtung ablaufen zu lassen können.

Siebvorrichtung. – Der in Fig. 15 im

Längendurchschnitt und in Fig. 16 in der Endansicht

dargestellte Apparat hat sich als zweckmäßig bewährt. Die Siebvorrichtung ruht auf

einem gußeisernen Gerüst a, welches aus zwei Wangen

besteht, die durch Bindestücke b in geeigneter

Entfernung von einander gehalten werden. Auf einer starken Querstange am obern Theil

des Gerüsts ist der hölzerne Cylinder c angebracht, welcher mit eisernen

Reifen gebunden und mit einem hölzernen Hahn d versehen

ist. Im Centrum dieses Cylinders befindet sich eine mit vier Armen e versehene Welle f, welche

von zwei Querstangen, g und h, gehalten wird, die mittelst Riegeln an die Ränder i befestigt sind. Der Welle f wird die Bewegung mittelst einer Kurbel j

mitgetheilt, nämlich durch Scheiben, welche von dem endlosen Riemen k umgetrieben werden, und durch das Zahnrad l, welches in das auf dem obern Ende der Welle

befestigte Rad m greift. Unter dem Cylinder c sind zwei länglich viereckige Siebe n und o, in einem Gestell

p angebracht, welches am einen Ende an zwei Ketten

q aufgehängt ist, und am andern Ende auf zwei

Führern oder Lagern r ruht, unter denen auf der

Kurbelwelle Daumen s angebracht sind, durch welche

dieses Ende des Siebgestelles abwechselnd gehoben und gesenkt wird. Eine starke

Feder u ist an einer vom Gerüst a getragenen Welle angebracht, und ein mit Sperrhaken versehenes Sperrrad

gestattet jener Feder, nach Erforderniß mehr oder weniger Impuls zu ertheilen,

während die Daumen s auf das Siebgestell wirken.

Unter dem Siebgestell ist ein großer Rumpf t angebracht,

welcher die durch die Siebe gehende Flüssigkeit aufnimmt und sie in einen Behälter

leitet.

Man läßt das erwähnte flüssige Gemisch aus dem Gährbottich in den hölzernen Cylinder

c ablaufen, um es darin mittelst der Welle f und ihrer Arme e

umzurühren; nach gehörigem Umrühren öffnet man den Hahn d, und die auslaufende Flüssigkeit verbreitet sich auf dem obersten Sieb

n, welches die gröbste Kleie zurückhält; die

Flüssigkeit tropft dann in das zweite Sieb oder Filter o, welches die kleinsten Kleientheile zurückhält. Der Durchgang der

Flüssigkeit durch die Filter wird durch die schütternde Bewegung befördert, welche

die Daumen dem Siebgestell ertheilen.

Die nächste Operation besteht darin, diejenigen Häutchen oder gröberen Theile, welche

nicht durch das untere Sieb o gehen konnten, mit Zusatz

von Wasser nochmals zu sieben; das dabei erhaltene milchige Wasser wird zum Anteigen

von Grützenmehl für die folgenden Operationen verwendet. Bisweilen werden die Siebe

durch anhängende Klebertheile verstopft; in diesem Falle wasche ich die seidenen

Siebtücher mit gesäuertem Wasser, die Drahtsiebe hingegen mit alkalischem.

Als Patentrecht beanspruche ich:

1) die Darstellung weißen Brodes und Zwiebacks von vorzüglicher Güte, durch Anwendung

des sämmtlichen im Korn enthaltenen Mehles, oder mit anderen Worten, durch Anwendung

solchen Mehles, welches bisher nur sogenanntes Schwarzbrod lieferte;

2) die Anwendung aller derjenigen Theile des Weizenmehls (sogenannte schwarze

Grütze), welche bisher nur braun gefärbtes und grobes Brod lieferten;

3) die Anwendung gesäuerten Wassers, um die milchsaure Gährung, die Färbung etc. zu

verhindern;

4) die Anwendung der geistigen Gährung zur Zerstörung des Ferments, welches sonst die

Veränderungen hervorruft denen die braune Färbung des Brodes hauptsächlich

zuzuschreiben ist;

5) die gänzliche Reinigung des gegohrenen schwarzen Grützenmehls mittelst des

beschriebenen Siebprocesses;

6) das Verfahren zur Wiederbelebung trockener Bierhefe;

7) die beschriebene Siebvorrichtung und die angegebene Methode die Siebtücher vom

anhängenden Kleber zu reinigen;

8) die Anwendung meines Princips auf Korn aller Art, mit welchem Brod bereitet

wird.

Tafeln