| Titel: | Hydraulischer Widder mit doppelter Klappe und Wasserkissen; vom Ingenieur Foex zu Marseille. |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. XCVI., S. 406 |

| Download: | XML |

XCVI.

Hydraulischer Widder mit doppelter Klappe und

Wasserkissen; vom Ingenieur Foex zu Marseille.

Aus dem Bulletin de la Société de l'Industrie

minérale, 1856, t. II p. 324.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Foex's hydraulischer Widder.

Der von Montgolfier erfundene hydraulische Widder ist eine

eben so einfache als sinnreiche Wasserhebungsmaschine. Man würde dieselbe in der

Landwirthschaft und in den Gewerben gewiß weit mehr benutzt haben, wenn nicht

Beschädigungen ihrer Haupttheile so häufig vorkämen und ihren Gang unterbrechen

würden.

Anfänglich bestand die Sperrklappe des Widders aus Metall; sie schlug 50,000 bis

80,000 Mal täglich gegen den gußeisernen Widderkörper. Maschinen, welche so häufig

wiederholten Stößen unterworfen sind, können natürlich keine lange Dauer haben; die

Mangelhaftigkeit des wichtigsten Organs dieses Apparats mußte daher seine Benutzung

beschränken, obgleich er unbestreitbare Vortheile darbietet.

Hr. Foex, welcher im Jahre 1852 zu Marseille einen

riesenmäßigen Widder zu erbauen hatte, veränderte die Haupteinrichtungen dieses

Apparates und wendete dabei eine Klappe von eigenthümlicher Form an.

Statt gegen einen metallenen Körper zu schlagen, bewegt sich die Klappe in einem

Cylinder und trifft bei ihrem Stoß nur ein Wasserkissen. Diese Verbesserung

beseitigt die Nachtheile der anfänglichen Klappen vollständig und gestattet den Bau

sehr starker Widder.

Diese, durch ihre Einfachheit sich empfehlende Maschine wird, da ihre

Unterhaltungskosten fast Null und die Anlagekosten verhältnißmäßig gering sind, in

der Folge, nachdem sie allgemeiner bekannt geworden, sehr häufig angewendet

werden.

Die Stadt Marseille hat mehrere große Widder erbaut; einige derselben entwickeln eine

Kraft von fünf bis sechs Pferden und heben bedeutende Wassermengen 30 und 40 Meter

über den Canal empor, welcher die Gewässer der Durance ihrem Gebiete zuführt.

Der neue Widder besteht, wie der alte, aus zwei wesentlich verschiedenen Theilen: der

eine, aus dem Körper und dem Kopf bestehend, bildet den Motor; der andere, aus dem

Windbehälter und der Steigröhre bestehend, erfüllt die Functionen der Hubpumpe.

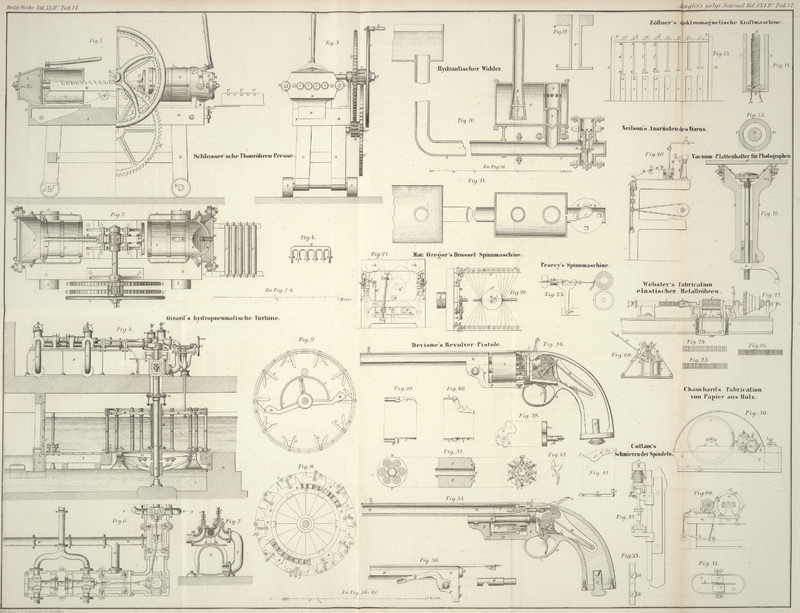

Fig. 10 ist

ein senkrechter und Fig. 11 ein horizontaler Durchschnitt des Apparates; in Fig. 12 ist die doppelte

Klappe besonders, nach vergrößertem Maaßstabe dargestellt.

Der Widderkörper T, T (Fig. 11) ist eine

gußeiserne Röhre von bestimmter Länge und bestimmtem Durchmesser, die jedoch nach

den gegebenen Umständen veränderlich sind.

Der Widderkopf A, B, C, D, ebenfalls von Gußeisen,

besteht aus einem senkrechten Cylinder von etwas weiterm Durchmesser als der des

Körpers; er ist im Innern ausgebohrt, an den Enden verschlossen und zur Seite mit

vier Oeffnungen E, E, E, E und mit einer Klappe oder

einem Kolben von Metall (Fig. 12) versehen. Dieser

Kolben besteht aus zwei Scheiben N, N, welche durch eine

Röhre P mit einander verbunden sind.

Das Ende des Widderkörpers tritt in den Luftbehälter O

und endigt in einem Ventile V, welches sich von Außen

nach Innen schließt.

Der Luftbehälter besteht aus dem Kasten O, von dessen

unterm Theile die Steigröhre S, S ausgeht und sich bis

zu dem obern Reservoir erhebt, wohin man das Wasser gelangen lassen will.

Die Einführung der Luft in dieses Reservoir erfolgt durch eine kleine bronzene Röhre

Z, welche das Einströmen jedesmal dann gestattet,

wenn sich unter dem Ventil V, in dem ersten Augenblick

welcher auf den Schluß folgt, eine Luftleere bildet. Ein außerhalb an der Röhre Z angebrachtes Ventil, welches sich von Innen nach Außen

schließt, verhindert das Ausströmen der Luft, wenn sie von der Wassersäule, im

Augenblick des Eintrittes in den Luftbehälter, zusammengedrückt wird.

Das Spiel der doppelten Klappe mit Wasserkissen, während des Betriebes, ist

folgendes: – Angenommen der Widderkörper sey mit Wasser angefüllt und seine

Haltklappe verschlossen, und man überläßt letztere der Einwirkung ihrer Schwere, so

fällt sie auf ihren Sitz Q und läßt im Fallen Wasser

hindurchströmen; dieses strömt alsdann durch die vier Oeffnungen E mit steigender Geschwindigkeit, welche nach Verlauf

von einigen Secunden hinreichend wird, um die doppelte Klappe oder den Kolben mit

sich zu nehmen. Indem derselbe in die Höhe geht, schließt er mittelst seiner untern

Scheibe N den Eintritt des Wassers in den Cylinder R, R, C, D ab; die vier Abflußöffnungen sind alsdann

plötzlich verschlossen, und da das Wasser keinen andern Ausgang findet, so strömt es

durch die Röhre P in den obern Raum C, D des Widderkopfes, welchen es rasch ausfüllt,

wodurch auf beide Scheiben zu gleicher Zeit gleich starke Stöße ausgeübt werden,

welche die Klappe plötzlich aufhalten. In diesem Augenblick hebt das Wasser das

Ventil V und tritt in den Luftbehälter O, bis der Druck der Säule in der Steigröhre S, S ihm das Gleichgewicht hält, wo dann das Ventil V, durch sein eigenes Gewicht, unterstützt durch die in

dem Raum X zusammengedrückte Luft, sich wieder

schließt.

Tabelle über die Dimensionen und den Nutzeffect der erbauten

Widder.

Textabbildung Bd. 144, S. 408

Benennung der Widder; Verhältniß

der Hebung zum Gefälle; Nutzeffect; Widderkörper; Höhe; des Gefälles; der

Hebung; Wasser; durch die Oeffnungen abgelaufen; gehoben; Länge; Durchmesser;

Met.; Lit.; Becken von Longchamp (1); Giraudy; La Viste (2);

Saint-Barthélemy (3)

(1) Als Beispiel der Anlagekosten eines solchen Apparates erwähnen wir den zu

Longchamp hergestellten, welcher nur etwa 400 Francs gekostet hat.

(2) Die Leitung, durch welche sich das Wasser erhebt, ist 100 Meter lang. Der

Luftbehälter ist nicht groß genug.

(3) Der Widder arbeitet wie eine Hubpumpe; da die Leitungen welche er speist, ihr

Wasser erst in 1200 Met. Entfernung von dem Hebeapparat in die freie Luft abgeben,

so entstehen dadurch sehr bedeutende Reibungen, welche den Nutzeffect beträchtlich

vermindern.

Tafeln