| Titel: | Devisme's verbesserte Revolver-Pistole. |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. XCIX., S. 412 |

| Download: | XML |

XCIX.

Devisme's verbesserte

Revolver-Pistole.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Juni 1856, S. 338.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Devisme's verbesserte Revolver-Pistole.

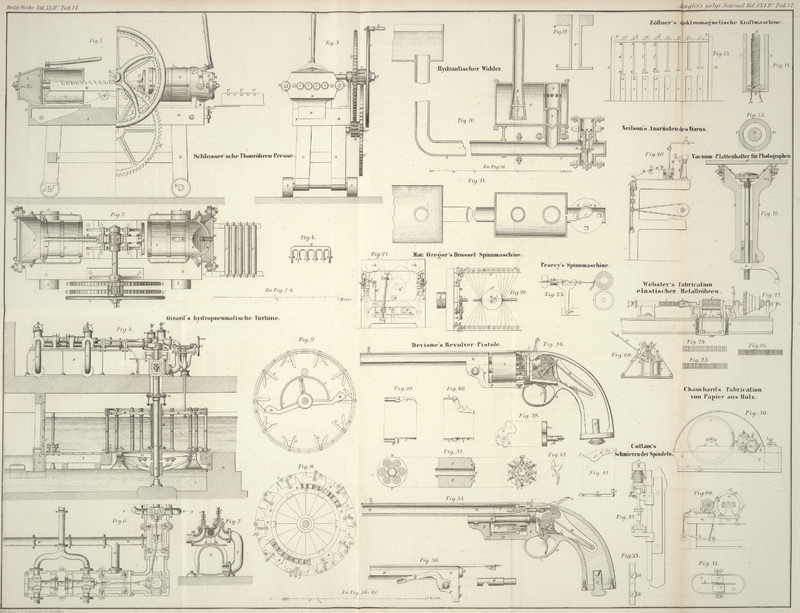

Fig. 34 ist

eine Ansicht der Pistole von der dem Hahn gegenüberliegenden Seite. Eine der

hölzernen Wangen des Kolbens ist hinweggenommen, um einen Blick auf den ganz im

Innern befindlichen Mechanismus der Batterie zu gestatten.

Fig. 35 ist

der Durchschnitt durch die Achse des Laufes und des Kolbens.

Fig. 36 die

Ansicht des abgenommenen Laufes.

Fig. 37 ist

der Durchschnitt durch die Achse der Trommel mit den sechs Kammern, und die Ansicht

der beiden Enden derselben.

Fig. 38 bis

42 sind

Hauptdetails vom Mechanismus des Schlosses.

Gleiche Buchstaben dienen in sämmtlichen Figuren zur Bezeichnung gleicher Theile.

Die Pistole ist aus drei Haupttheilen zusammengesetzt: 1) dem Kolben, welcher den

Mechanismus enthält; 2) der rotirenden Trommel mit ihren sechs Kammern; 3) dem

Lauf.

Mechanismus des Kolbens. – A ist der Hahn;

B ein gewöhnlicher Bügel, in welchem der Drücker C spielt.

K ist die Schwanzschraube.

Der Hahn A sitzt auf dem viereckigen Theile einer Achse

a, welche die Nuß n und

einen in Fig.

35 punktirt dargestelltendargestelltn Stift e enthält.

p ist der Stößer, in Gestalt einer cylindrischen Stange,

welche mit sanfter Reibung durch die Schwanzschraube gleitet, und sich hinten in

eine Biegung j endigt, welche mit einer Kerbe versehen

ist, die auf dem oberen Stifte v der Nuß n ruht.

Der Stift e der Achse a des

Hahns tritt in den Einschnitt eines andern, in Fig. 40 im Detail

dargestellten Theiles s. Dieser Theil enthält einen

Kopf, dessen Stange z gleichfalls mit sanfter Reibung

durch die Schwanzschraube gleitet und den Zweck hat, wenn der Hahn gespannt ist, die

rotirende Trommel unveränderlich festzustellen.

Ein viertes Stück d (Fig. 34 und 41) ist vor

der Nuß n angeordnet, mit welcher es durch zwei

Schrauben verbunden ist, die in zwei Einschnitten gleiten können. Dieses Stück

bildet einen Hebel, welcher sich auf der einen Seite in eine Spitze f endigt, die den Zweck hat, die Trommel in Rotation zu

setzen, während gegen das andere Ende die große Feder N

sich lehnt. In Fig.

35 ist der Theil d weggelassen, um die Nuß n sichtbar zu machen. In Folge des Druckes einer kleinen

bei l festgeschraubten Feder fällt der Zahn des Drückers

C in die Einschnitte der Nuß.

Zieht man nun den Hahn A auf, so bewegt sich der Hebel

n im gleichen Sinne, und setzt demzufolge den Stößer

p, den Theil s, den

Hebel d und den Drücker C in

Bewegung. Bei niedergelassenem Hahn befindet sich das vordere Ende des Stößers p außerhalb der Schwanzschraube K; die Kerbe seiner hinteren Biegung ruht auf dem eckigen Stifte v der Nuß n; der Stift e der Achse a hält den Theil

s zurück, dessen Stange z vollständig in das Innere der Schwanzschraube sich zurückgezogen hat.

Letzteres gilt auch von der Spitze f des Hebels d. Was den Drücker C anbelangt,

so befindet sich sein Zahn oberhalb der beiden Einschnitte der Nuß.

Zieht man nun den Hahn auf, so zieht bei der ersten Bewegung die Nuß n die Stange des Stößers zurück, zugleich beginnt der

Stift e die Stange z des

Theils s vorwärts zu schieben; die Spitze f des Hebels d geht in die

Höhe, während seine untere Schraube den ersten Einschnitt durchläuft, und der Zahn

des Drückers C fällt in die erste Kerbe der Nuß.

Bei der zweiten Bewegung des Hahns (Fig. 35) verläßt die Nuß

den Einschnitt des Stößers, den sie noch weiter zurückzieht, indem sie den eckigen

Stift v längs der Biegung j

gleiten läßt. Der Stift e schiebt die Stange z des Theiles s noch weiter

vorwärts, bis er außerhalb der Schwanzschraube K zum

Vorschein kommt; die Spitze f des Hebels d hebt sich noch weiter, wobei seine obere Schraube den

zweiten Einschnitt durchläuft und der Drücker C fällt in

den zweiten Einschnitt der Nuß.

Rotirende Trommel (tambour-revolver). – Der Revolvercylinder T ist zwischen der Schwanzschraube und dem Lauf R angeordnet. Er besitzt in seiner Mitte eine

cylindrische Oeffnung, in welche die in die Schwanzschraube K geschraubte Spindel M tritt. Die übrigen

Oeffnungen der Trommel oder des Cylinders, sechs an der Zahl, welche ringsherum

gleichmäßig vertheilt sind, dienen als Kammern für die Ladungen. Die vordere Fläche

der Trommel gleitet bei der Rotation, hermetisch schließend, an der conischen Basis

g des Laufs hin; inzwischen wird die Reibung beider

Flächen durch eine bei i festgeschraubte Feder (Fig. 35 und

36)

gemildert.

Aus den Figuren

35 und 37 ist ersichtlich, daß jeder Canal q, wie

bei den Carabinern der Jäger von Vincennes, sich ins Innere der Kammer in Form einer

Warze verlängert, welche die Compression der cylindro-conischen Kugel

gestattet. Die Kugel wird festgetrieben, indem man mit einem Stein oder mit dem

Kolben der Pistole selbst gegen den kurzen Stempel oder Ladstock U schlägt, welcher mit einer zur Aufnahme des conischen

Theils des Projectils dienlichen Vertiefung versehen ist und vorher vom Kolben

losgeschraubt werden muß.

Jede der sechs Rippen x, welche die Kammern Fig. 37 von

einander scheiden, ist mit einem kleinen Loch b

versehen. Außerdem endigt sich die Basis der cylindrischen Oeffnung der Trommel in

ein aus sechs Zähnen bestehendes Sperrrad y. Wir wollen

nun annehmen, die Trommel befinde sich an ihrer Stelle. Bei der ersten Bewegung des

Hahns A faßt die Spitze f

des Hebels d (Fig. 34 und 35) die

Trommel bei ihrer Verzahnung und ertheilt ihr 1/12 Drehung; bei der zweiten Bewegung erhält die

Trommel wieder 1/12 Umdrehung; einer der Canäle gelangt vor die Oeffnung der

Schwanzschraube K, durch welche der Stößer p dringen soll, und wird in dieser Lage durch die Stange

des Theils s, welche sogleich in das Loch b der benachbarten Rippe tritt, unveränderlich fest

gehalten. Man braucht alsdann nur den Drücker C

anzuziehen, um den Schuß abzufeuern.

Der Lauf. – Die Figuren 34, 35 und 36 erläutern

hinreichend die Construction des Laufs R. Man drückt ihn

gegen die Revolvertrommel, indem man ihn über den Zapfen M hinschiebt. Seine obere sechseckige Fläche ist mit einer breiten

Stahlplatte bedeckt, welche die Mücke m enthält und sich

in eine Schutzplatte D endigt, welche den Zweck hat,

gegen die Splitter der Zündhütchen zu schützen. r ist

ein Stift, welcher in die Schwanzschraube dringt. Die Schwanzschraube enthält in der

Nähe des Bügels ein zur Trommel concentrisches Stück G,

von dem ein Stift in den Ansatz P des Laufs tritt. Q endlich ist der Schlüssel, mittelst dessen man den

Lauf gegen die Schwanzschraube und gegen die Trommel drückt. Die Spindel M enthält, wie aus Fig. 36 ersichtlich ist,

eine Vertiefung, in welche sich beim Niederschlagen des Schlüssels Q ein kleines an der Achse des letzteren befindliches

Excentricum legt. Eine Feder h befestigt den Schlüssel

selbst an den Theil G.

Tafeln