| Titel: | Verbesserungen an Drossel-Spinnmaschinen, welche sich Peter Mac Gregor zu Manchester und Thomas Marquis zu Huncoat am 2. April 1856 patentiren ließen. |

| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. CI., S. 417 |

| Download: | XML |

CI.

Verbesserungen an Drossel-Spinnmaschinen,

welche sich Peter Mac Gregor

zu Manchester und Thomas

Marquis zu Huncoat am 2. April

1856 patentiren ließen.

Aus dem London Journal of arts, März 1857, S.

152.

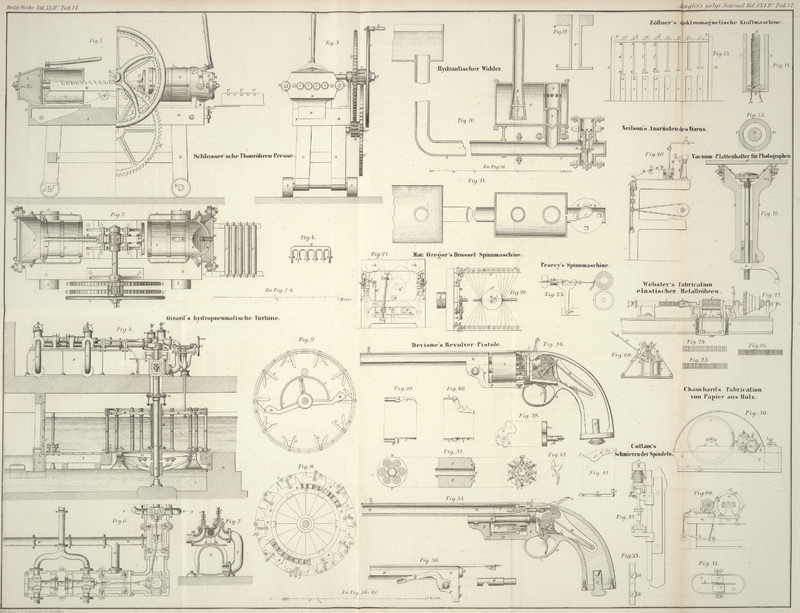

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Mac Gregor's Verbesserungen an

Drossel-Spinnmaschinen.

Diese Erfindung besteht 1) darin, daß man einem mit Flanell überzogenen Streifen von

Holz, Eisen, Leder oder Gutta-percha, auf welchem die Spulen gelagert sind,

eine hin- und hergehende Längenbewegung ertheilt, um eine gleichmäßige

Reibung zwischen der Spule und dem Flanell zu erzeugen; 2) darin, daß man die

Spindeln mittelst Bändern treibt, die um verticale, von einer horizontalen Welle aus

getriebene Trommeln geschlagen sind.

Fig. 20

stellt die Haupttheile einer Drosselmaschine mit den an derselben angebrachten

Verbesserungen im Aufrisse, Fig. 22 im Grundrisse,

dar. a ist die Treibwelle; b

sind die Streckwalzen; c die Spindeln; d die Hebeschiene; e die

stationäre Schiene; f die Führungen für die Hebeschiene.

g, g sind die Streifen aus dünnem Eisenblech, an

welche der Flanell befestigt ist. Die Streifen sind mit ihren Enden an die Platten

i, i festgenietet, welche mit hervorragenden Leisten

versehen sind, die an jede Seite der Hebeschiene d

passen. Die Streifen g und der darauf befindliche

Flanell sind, wie Fig. 22 zeigt, mit Schlitzen versehen, durch welche die Spindeln treten

und welche die Hin- und Herbewegung der Streifen gestatten. Diese Bewegung

wird ihnen auf der linken Seite von Fig. 21 auf folgende

Weise mitgetheilt. Ein an der gewöhnlichen Herzwelle l

befestigtes Getriebe l' greift in das an die Schnecke

l³ befestigte Rad l². Die Schnecke setzt den horizontalen Hebel m in oscillirende Bewegung; das linke Ende des letztern

ertheilt dem verticalen Hebel m' Bewegung, dessen oberes

Ende auf den Hebel m² wirkt, der sich an das Ende

der linken Leitstange f schließt. An dem äußeren Ende

des Hebels m² befindet sich ein Schlitz, und

dieser paßt auf einen Stift, welcher von einer der Platten, an die der Streifen g befestigt ist, hervorragt. In Folge dieser Einrichtung

wird der Streifen g auf je drei oder vier Hube der

Hebeschiene einmal längs der letzteren hin- und herbewegt, den Durchmessern

des Rades l² und des Getriebes l' gemäß.

Auf der rechten Seite von Fig. 21 ist eine andere

Methode, den Streifen g hin- und herzubewegen,

dargestellt. In diesem Falle schließt sich der Winkelhebel n an das Ende der rechten Leitstange f, und

die geneigte Ebene n' ist an das Endgestell befestigt.

Der andere Arm des Winkelhebels ist mit einem Schlitz versehen, welcher auf einen

von der Platte i hervorragenden Stift paßt. Indem nun

die Hebeschiene auf- und niedersteigt, bewegt die auf den Winkelhebel n wirkende geneigte Ebene den Streifen g in der Richtung des Pfeils, Fig. 22. Der Streifen

bewegt sich nach der entgegengesetzten Richtung, indem eine Spiralfeder auf das

untere Ende eines oscillirenden Hebels o' wirkt, desses

oberes Ende durch einen in der Platte i befindlichen

Schlitz tritt. Diese Platte und die entsprechende auf der entgegengesetzten Seite

der Maschine sind in die HebeschieneHebeschine eingeschraubt. Wenn die Streifen g zu beiden

Seiten der Maschine durch einen verticalen Hebel wie m'

in Thätigkeit gesetzt werden, so wird dadurch das rechte Ende des Hebels m veranlaßt, die erforderliche Bewegung einem zweiten an

der rechten Seite der Maschine angeordneten Hebel m'

mitzutheilen.

Das Verfahren, die Spindeln in Bewegung zu setzen, ist in Fig. 22 im Grundrisse

dargestellt. Die Hauptwelle a, welche durch die feste

und lose Rolle a' und a² getrieben wird, erstreckt sich über die ganze Länge der Maschine.

Die an ihr befestigten Winkelgetriebe a³ greifen

in Getriebe q, an deren senkrechten Achsen q' die Trommeln q²

befestigt sind. An die Spindeln c sind die Röllchen c' befestigt. Nachdem das Band das Röllchen der ersten

Spindel umschlungen hat, läuft es um dasjenige der siebenten Spindel; eben so geht

das Band von der zweiten zur achten Spindel u.s.w. Auf diese Weise werden zu beiden

Seiten der Maschine durch eine und dieselbe Trommel zwölf Spindeln getrieben. Durch

Vergrößerung des Abstandes zwischen der Hebeschiene d

und der stationären Schiene e in Fig. 21 läßt sich

übrigens von einer und derselben Trommel aus eine noch größere Zahl von Spindeln in

Thätigkeit setzen.

Tafeln