| Titel: | Nachträgliche Bemerkungen über Darstellung des Mangans; von C. Brunner in Bern. |

| Autor: | Karl Brunner |

| Fundstelle: | Band 146, Jahrgang 1857, Nr. XII., S. 44 |

| Download: | XML |

XII.

Nachträgliche Bemerkungen über Darstellung des

Mangans; von C. Brunner in

Bern.

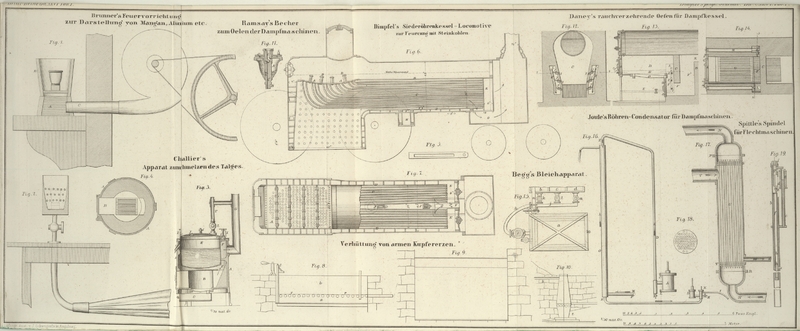

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Brunner, über Darstellung des Mangans.

In weiterer Verfolgung der in diesem Journal Bd.

CXLIV S. 184 beschriebenen Reductionsversuche über Mangan bin ich zu

einigen Erfahrungen gelangt, welche für diejenigen, welche dieselben zu wiederholen

veranlaßt seyn möchten, von Interesse seyn dürften. Ich erlaube mit daher sie in

Folgendem mitzutheilen.

Was zunächst die Darstellung eines reinen Manganchlorürs anbelangt, so kann hiezu wie

natürlich der Rückstand von der Chlorbereitung (aus Salzsäure und Braunstein)

benutzt werden. Hat man hiezu nicht Gelegenheit, so verfährt man auf folgende

Art:

Gepulverter Braunstein wird mit ganz wenig Wasser angefeuchtetDurch das Anfeuchten wird verhindert daß beim Glühen ein Antheil des Pulvers

durch die Entwickelung von Sauerstoffgas aus dem Tiegel herausgeworfen

wird. in einem irdenen Tiegel geglüht. Nach der Erkaltung übergießt man den

Rückstand in einem Kolben mit seinem dreifachen Gewicht gemeiner Salzsäure und setzt

das Gemenge 24 Stunden einer gelinden Digestion aus. Hierauf wird es in einer

irdenen Schale zur Trockne verdampft und die erhaltene braune Salzmasse zerstoßen

und unter öfterm Umstechen mit einem eisernen Spatel bei einer kaum an Glühhitze

reichenden Temperatur geröstet.

Das so erhaltene graue Pulver wird nun mit Wasser ausgezogen. Die erhaltene

blaßrosenrothe Lösung enthält keine Spur von Eisen, dagegen etwas Zink und Kobalt,

welches letztere sich dadurch zu erkennen gibt, daß eine kleine Probe beim Abdampfen

in einem Porzellanschälchen unmittelbar vor dem gänzlichen Eintrocknen eine

bläuliche Färbung annimmt.

Um diese Beimischungen zu beseitigen, setzt man der Auflösung etwas essigsaures

Natron zu und behandelt sie eine Zeit lang mit Schwefelwasserstoffgas. Es bildet

sich ein anfangs schmutzig weißer, nachher ins Bräunliche übergehender Niederschlag,

der durch einiges Erwärmen sich noch vollständiger abscheidet und in schwarzen

Flocken zu Boden fällt. Man prüft nun eine abfiltrirte Probe der Flüssigkeit wieder auf Kobalt durch

Abdampfen. Sollte noch eine bläuliche Färbung eintreten, so muß noch einmal etwas

essigsaures Natron zugesetzt und die Behandlung mit Schwefelwasserstoff wiederholt

werden.

Zeigt eine neue Prüfung keinen Gehalt von Kobalt mehr, so wird die Flüssigkeit auf

Schwefelsäure geprüft, und wenn sich solche vorfindet, dieselbe durch Chlorbarium

abgeschieden. Es ist dieß nothwendig, indem sonst bei der Reduction das Metall

leicht einen geringen Schwefelgehalt annehmen könnte. Die von dem Barytniederschlag

abfiltrirte Lösung wird nun zur Trockne verdampft und das erhaltene blaßrosenrothe

Salz in einem Tiegel zum Schmelzen gebracht, welches ungefähr bei dem Schmelzpunkt

des Chlorcalciums erfolgt. Eine zu starke Hitze muß vermieden werden, indem hiedurch

ein Antheil verdampft, vielleicht theilweise zersetzt wird.

Die geschmolzene Salzmasse wird auf eine Stein- oder Metallplatte ausgegossen

und sogleich nach dem Erstarren in gröbliches Pulver zerstoßen in einem gut

verschlossenen Glase verwahrt, indem sie sehr leicht Feuchtigkeit anzieht.

Um nun das Metall zu reduciren, mengt man das so bereitete Manganchlorür durch

Schütteln in einer Flasche mit seinem gleichen Gewichte gepulvertem Flußspath und

vertheilt es in kleine mit Korkstöpseln zu verschließende Gläser, jede Portion zu

etwa 15 Grammen, und gibt in jedes Glas ungefähr 3 Gramme in erbsengroße Stückchen

zerschnittenes und von anhängendem Steinöl befreites Natrium.

Man bringt nun einen irdenen (hessischen) Tiegel zum gelinden Glühen und trägt nach

und nach mittelst einer Blechschale den Inhalt jener Gläser hinein, jede Portion auf

einmal. Nach jedem Eintragen wird der Tiegel mit einem Deckel leicht zugedeckt und

so lange abgewartet, bis die mit Geräusch und Flamme erfolgende Reduction vorüber

ist.

Hat man bei Anwendung eines Tiegels von 4 Unzen Wassergehalt 10–12 Portionen

eingetragen, so wird zu mehrerer Sicherheit als Bedeckung noch etwas (ungefähr 1

Unze) geschmolzenes und gröblich zerstoßenes Kochsalz hinzugefügt. Hierauf verstärkt

man das Feuer durch Anwendung eines Gebläses, und gibt während 10 Minuten eine

mäßige Weißglühhitze, d.h. ungefähr die zum Schmelzen von Gußeisen erforderderliche

Temperatur.

Man läßt hierauf den Tiegel langsam erkalten und findet beim Zerschlagen desselben

das Metall in Gestalt eines vollkommen geflossenen rundlichen Regulus unter der

Schlacke auf dem Boden des Tiegels.

Obgleich ich alle meine Reductionen in den eben angegebenen Quantitäten ausführte, so

ist es wohl unzweifelhaft daß dasselbe Verfahren auch in größerm Maaßstabe Anwendung

finden kann.

Die Menge des erhaltenen Metalls ist freilich nicht die durch Berechnung zu

erwartende und auch nicht immer gleich. Es ist wie begreiflich bei dergleichen

Arbeiten unmöglich zu verhüten daß nicht ein guter Antheil Natrium durch die

Reductionshitze theils verdampft, theils verbrennt. Durch einige Uebung wird man

jedoch bald das Maximum, welches zu erhalten möglich ist, erreichen. Nach meiner

bisherigen Erfahrung schätze ich dasselbe zu 65 gegen 100 des angewandten

Natriums.

Um kleinere Stücke Mangan zu größeren Massen zu vereinigen oder unvollkommen

reducirte Proben umzuarbeiten, verfährt man am besten auf folgende Weise:

Man zerstampft das Metall im Stahlmörser zu gröblichem Pulver, mengt dieses mit

seinem doppelten Volumen wasserfreien Kochsalzes und setzt es in einem irdenen

Tiegel während 10 Minuten der Weißglühhitze aus.

Ein solches Umschmelzen ist überhaupt immer anzurathen. Nicht umgeschmolzenes Metall

erhält nach dem Poliren meistens nach längerer Zeit kleine Fleckchen, die von

eingemengten Unreinigkeiten herzurühren scheinen. Durch Umschmelzen gehen diese in

die Schlacke über.

––––––––––

Bei diesen Reductionen, so wie bei andern ähnlichen Arbeiten, z.B. Darstellung von

Aluminium, leisteten mit einige Feuervorrichtungen sehr gute Dienste. Ich will

dieselben, da sie sich ihrer Einfachheit wegen empfehlen dürften, hier

beschreiben.

I. A, Fig. 1, ist ein aus einem

Graphittiegel geschnittener ringförmiger Untersatz, der auf einer steinernen Bank

mit Lehm aufgekittet ist. Auf demselben können die eigentlichen Feuerräume von

verschiedener Größe entweder durch Einsetzen oder, wie es die Figur zeigt, durch

bloßes Aufsetzen (B) und Verkleben mit Lehm befestigt

werden.

Dieser Feuerraum ist ebenfalls ein Graphittiegel, dessen Boden abgeschnitten wurde.

Ein Rost wird an die passende Stelle eingelegt. Zweckmäßig ist es, den Tiegel oben

und unten, etwa 1'' weit von seinen Rändern, mit einem starken etwas eingelassenen

Eisendraht zu binden.

In dem Untersatz A mündet das blecherne Rohr C eines Ventilatorgebläses. Dasselbe hat ungefähr 2

1/2'' Oeffnung.

Der zu erhitzende Tiegel wird auf bekannte Art auf einen etwa 1 bis 1 1/2'' hohen,

auf dem Roste liegenden Fuß von Graphit in der Mitte des Ofenraums gestellt.

In wenigen Minuten erlangt man mit dieser Vorrichtung eine gute Weißglühhitze.

II. In noch kleinerem Format kann die Vorrichtung Fig. 2 hergestellt

werden.

Ein rundlicher Graphittiegel von ungefähr 24 Unzen Wassergehalt wird in einem

cylindrischen Kasten von Schwarzblech so befestigt, daß zwischen dem Boden des

Tiegels und demjenigen des Blechkastens ein leerer Raum von etwa 1/2'' Höhe

bleibt.

Die Wand des Tiegels ist von 2 oder 3 Reihen abwechselnd stehenden Löchern

durchbohrt, durch welche der von dem in den Boden des Blechkastens wirkenden Gebläse

eintretende Wind von allen Seiten her gleichmäßig in den Ofenraum gelangt.

Der zu erhitzende Tiegel (von 1–1 1/2 Unzen Wassergehalt) wird so aufgestellt,

daß er sich ungefähr in der Mitte des Ofens befindet.

Als Gebläse kann man sich des Blasebalges einer Glasbläserlampe bedienen und in

diesem Falle die Ofenvorrichtung auf den Glastisch aufstellen. Zweckmäßig ist es die

Aufsatzröhren mit einem Hahnen zu versehen, dessen Bohrung bei ganzer Oeffnung ohne

Hinderniß den vollen Wind des Blasebalges durchläßt. Durch theilweises Schließen des

Hahnen kann alsdann der Windstrom nach Belieben regulirt werden.

Bei beiden Vorrichtungen müssen natürlich die Kohlen so zerkleinert werden, daß sie

ohne Hinderniß zwischen dem Tiegel und der Wand des Ofens herunterfallen.

Tafeln