| Titel: | Ueber die Verhüttung armer Kupfererze; von Anton Frhrn. v. Leithner. |

| Fundstelle: | Band 146, Jahrgang 1857, Nr. XIV., S. 53 |

| Download: | XML |

XIV.

Ueber die Verhüttung armer Kupfererze; von Anton

Frhrn. v. Leithner.

Aus der österreichischen Zeitschrist für Berg- und

Hüttenwesen, 1857, Nr. 35.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

v. Leithner, über die Verhüttung armer Kupfererze.

Die vielseitigen Ideen, welche in der neuesten Zeit im Gebiete des Hüttenwesens

auftauchen, um die Metallproduction, namentlich die des Kupfers und Silbers, auf das

Feld der Darstellung auf nassem Wege zu bringen, und so bei möglicher Ersparung des

an vielen Orten immer kostspieliger werdenden Brennstoffes den eigentlichen

Schmelzproceß lediglich auf die Endmanipulation eines einfachen Reductionsschmelzens

zu beschränken, veranlassen mich, ein Manipulationsverfahren ausführlicher

mitzutheilen, welches ich vor einigen Jahren zu Linz am Rhein im königl. preußischen

Regierungsbezirk Koblenz auf der Sternenhütte zu sehen und, in soweit es zulässig

war, näher kennen zu lernen Gelegenheit hatte.

Dieses Hüttenwerk erhielt damals insbesondere aus der St. Josephs-Grube bei

Rheinbreitenbach Kupfererze, welche aus kohlen-, phosphor-,

arsenik- und salzsauren Kupferoxyden, dann aus Schwefelkupfer und Schwefeleisen und derlei

Verbindungen bei einer quarzigen Gangausfüllungsmasse zusammengesetzt sind, und es

wurden diese Erze schon bei der Grube sorgfältig geschieden und die kiesigen von den

oxydirten Erzen getrennt, indem insbesondere letztere der Gegenstand des hier näher

zu beschreibenden Hüttenprocesses sind, bei welchem, wie man behauptete, selbst Erze

eines Kupfergehaltes von 1–2 Proc. noch mit Nutzen verarbeitet wurden.

Diese Erze wurden theils als grobes Erz, theils als Graupen, Waschklein und rösche

Schliche zu der Hütte geliefert und dort in dazu vorgerichteten Gruben behufs ihrer

Ansäuerung, d. i. der Bildung von schwefelsauren Metallsalzen, und darauf folgender

Auslaugung in der Art zusammengestürzt, daß die gröbsten Erzstücke in diesen

Ansäuerungsgruben zu unterst, dann die minder groben, und endlich die Erze und

Schliche des feinsten Kornes zu oberst zu liegen kamen.

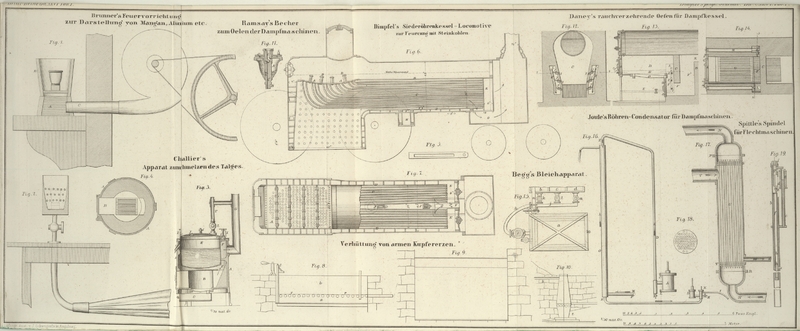

Diese Erz- oder Ansäuerungsgruben, Fig. 8 u. 9, sind im Freien, am

Hüttenplatze ausgehobene und ausgemauerte Behälter von circa 4 1/2 Klftr. Länge, 2

1/2 Klftr. Breite und 4 1/2 Fuß Tiefe, auf deren aus Lehm geschlagener und mit

Schieferplatten gepflasterter Sohle in entsprechenden Entfernungen mehrere Säulen,

und zwar Basaltstücke aus dem Steinbruche Dadtenberg, aufgestellt sind, auf welchen

wieder in der Quere lange Basaltsäulen in Entfernungen von etwa 3/4 Zoll liegen,

wodurch gleichsam ein Rost r gebildet wird, unter

welchem ein Raum a von circa

1 Fuß Höhe bleibt, während oder denselben ein offener Raum von 2 1/2 bis 3 Fuß Höhe

zur Aufnahme der Erze b erübrigt.

In den unteren Raum einer so vorgerichteten und nach bereits erwähnter Art mit Erzen

angefüllten Grube wurden nun aus einem später näher zu beschreibenden Kiesbrennofen

schweflige Säure und in anderer Weise auch Wasserdämpfe eingeführt, welche vereinten

Dämpfe die Erzschichten durchströmen, die an andere Säuren gebundenen Metalloxyde

zerlegen und insbesondere auf die Darstellung von schwefelsaurem Kupfer hinwirken,

wobei man noch überdieß von Zeit zu Zeit die aufgestürzten Erze anfänglich mit

Wasser, später aber, wenn die Arbeit schon in gutem Gange sich befindet, mit der

sich im unteren Raume der Säuerungsgrube ansammelnden Vitriollauge, welche mittelst

einer aus Bleiröhren zusammengesetzten Pumpe c gehoben

wird, begießt.

Auf diese Weise wird die Vitriollauge allmählich immer mehr angereichert und

sudwürdig, zu welchem Zwecke man dieselbe auch oftmals über und durch mehrere solche

Erzbette laufen läßt. Auch werden die Erze auf dem Roste in der Zeit ihrer Lagerung

von angeblich 3–4 Wochen öfters gewendet, um sie einer kräftigeren Einwirkung

der Dämpfe auszusetzen,

und falls ihr Kupfergehalt durch die erste Auslaugung nicht völlig erschöpft war,

soll man dieselben auch in einer andern Grube mit frischen Erzen gemengt einer

weiteren Behandlung unterzogen haben. Es ist dabei wesentlich, daß die Erzstürzung

nicht in Folge schlechter Vertheilung oder Lagerung der Erze die zur Zerlegung

nothwendigen Dämpfe unbenutzt durchläßt, und ich hatte Gelegenheit, mich zu

überzeugen, daß man auf einem solchen Erzroste stehen kann, ohne ein Ausströmen von

Dämpfen und mehr als eine gelinde Erwärmung der Oberfläche des Bettes wahrzunehmen,

ja selbst bei den behufs der Beobachtung des Manipulationsganges in den Erzrost

eingesetzten und bis in den unteren Raum reichenden Röhren war kein bedeutendes

Entweichen von Gasen zu bemerken.

Aus der in dieser Weise erzeugten, nach und nach gesättigten und sofort aus dem

unteren Raume aufgehobenen Vitriollauge wurde sodann das Kupfer in eigens

vorgerichteten Cementirungspfannen mittelst Brucheisen, Eisenblech und verschiedenen

anderen Eisenabfällen ausgefällt, das erhaltene Cementkupfer mit meist 80 Proc.

Kupfergehalt aber entweder für sich im Gaarherde eingeschmolzen oder einem eigenen

Manipulationszweige, nämlich der Kupfervitriol-Erzeugung, übergeben, indem

man die rückgebliebene Eisenvitriollauge wieder weiter zur Erzeugung eines reinen

oder gemischten Eisenvitrioles (im Handel Salzburger Vitriol) verwendete.

Was nun die Erzeugung der schwefligen Säure anbelangt, welche man behufs dieser

Kupferdarstellung aus armen Erzen benöthigt, so verwendete man dazu theils Stufen,

theils Schliche von Zinkblende, welche man aus der Grube bei St. Goar bezog, indem

man diese auch mit Schwefelkiesen vermengten Erze in einem mit einem Deckel

verschlossenen Schachtofen, Fig. 10, von beiläufig 10

Fuß Höhe, 4 Fuß größtem und 1 1/2 Fuß kleinstem Durchmesser, der übrigens einen

starken Rost aus Eisenstangen hatte, gemengt mit 8–10 Proc. Steinkolen,

verröstete, besser gesagt ausbrannte, und diesem Ausbrennen und der damit

beabsichtigten Entfernung der schwefligen Säure noch durch die Zuführung von

Gebläseluft zu Hülfe kam.

Die so erzeugte schweflige Säure entweicht im Verein mit der noch unzersetzt

gebliebenen atmosphärischen Luft aus dem geschlossenen Ofen durch oben unter dem

Deckel angebrachte, bis zu den Säuerungsgruben führende Canäle k, wo sie vereint mit den Wasserdämpfen, welche in einem

durch die Ueberhitze eines Zinkschmelzofens gespeisten Dampfkessel erzeugt werden,

gleichzeitig unter dem Roste einströmen.

Ein solcher Brennofen, der wegen der leichteren Führung der Gase bedeutend tiefer als

die Säuergruben angelegt ist, soll angeblich täglich 2–3 Füllungen mit

20–25 Ctr. Beschickung durchbrennen, nur ist die Arbeit bei demselben

beschwerlich, und erheischen diese Oefen in Folge des oft unvermeidlichen

Zusammenschmelzens der eingesetzten Erze und des dadurch herbeigeführten

beschwerlichen Ausbrechens namhafte Reparaturen.

Die nach dem Brande in dem Ofen bleibenden Rückstände (Brände) werden durch die

zunächst des Rostes angebrachte, während der Arbeit aber verlegte Thür t ausgezogen, sodann ausgelaugt und die Lauge zur

Zinkvitriolerzeugung verwendet. Die so benutzten Rückstände gelangen dann zur

Handscheidung, und es werden die rohgebliebenen Stücke dem nächsten Brande

zurückgegeben, die in Folge der Verröstung gebildeten Zinkoxyd-Graupen

dagegen zur Erzeugung von Zinkmetall den Zinköfen abgeliefert.

Ob nun die aus diesen Brennöfen in Vereinigung mit den Wasserdämpfen unter die

Kupfererze geführte schweflige Säure in Folge der Berührung mit den Phosphor-

und arseniksauren Kupfer- und Eisenoxyden der Erze, d. i. in Folge der

Zersetzung der Arsenik- und Phosphorsäure, sich zur Schwefelsäure umstaltet

oder ob man dieser Bildung von Schwefelsäure durch die Zutheilung von Salpeter in

den Brennöfen, wie dieß bei der Schwefelfäure-Erzeugung im Großen geschieht,

nachhilft, darüber konnte ich damals auf der Sternenhütte keine bestimmte Aufklärung

finden, im Uebrigen kann man im Voraus der Meinung Raum geben, daß das letztere der

Fall seyn dürfte, wodurch der ganze Proceß jedenfalls eine Förderung finden

möchte.

Es macht mit im Interesse der allgemein sich kund gebenden Bestrebungen, unserer

Metallproduction einen für die Zukunft sicherern Boden zu verschaffen, ein

wahrhaftes Vergnügen, diesen in Wirklichkeit bestehenden Verhüttungsproceß in seinen

Umrissen möglichst ausführlich zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, da ich auch die

Meinung habe, daß dieses Verfahren, wenn es gleich nur, wie ich in Linz am Rhein

gesehen habe, dort lediglich auf oxydirte Kupfererze basirt und in einer höchst

einfachen, aber praktischen Weise in Anwendung war, bei uns in Oesterreich, wenn es

die Kosten gegenüber dem Schmelzbetriebe aushält, insbesondere zur Verwerthung der

in dem oberungarischen Schmöllnitzer Montanbezirke leicht zu erzeugenden Mengen von

armen Kupfererzen (Kupferkiesen oder kupferhältigen Eisenkiesen) einen Eingang

finden kann, da man diese Kiese im Schachtofen zur Erzeugung von Schwefelsäure

verrösten, ausbrennen oder benützen und den so erzeugten Erzrost in den

Säuerungsgruben ansäuern und sofort auslaugen könnte, sonach einerseits das

geschwefelte Erz die Zinkblenden, andererseits der erzeugte Rost das oxydirte Erz

des Rheinlands vertreten möchte. Aber es befinden sich endlich auch in vielen

Bergwerksbezirken der österreichischen Monarchie, wie im Banate, in

Nieder-Ungarn zu Libethen, und in Tirol ganze Grubenbauten, welche arme

oxydirte Erze zu Tage zu fördern und so vielleicht eine neue Zukunft zu entfalten

vermöchten.

Zum Schlüsse dieser meiner Mittheilung und Meinungsäußerung glaube ich, und zwar im

Hinblick auf die in neuester Zeit allen industriellen Unternehmungen Oesterreichs

durch die allerhöchsten Orts bewilligte Herabsetzung der Salzpreise zugeführte

Begünstigung auch auf ein seinerzeit von Hrn. Triplier

angeregtes Verfahren hinweisen zu können, welcher es nämlich versuchte, Fahlerze zu

verrösten, um selbe sodann mit verdünnter Salzsäure zu behandeln, das Antimon aus

der Lösung mit Kalk und das Kupfer mittelst Eisen zu fällen, welches Verfahren, wenn

die Abscheidung des Antimons im Großen vollständig gelingen würde, immerhin und um

so viel mehr ein schönes Feld für die Metallproduction darbieten könnte, als selbst

das am Rhein bestehende ganz praktische Ansäuerungsverfahren auch auf solche arme

vorerst gehörig zugebrannte Fahlerze seine Anwendung finden dürfte, da bei Zuführung

von Salzsäure-Gasen, die unmittelbar aus den bei der

Salzsäure-Erzeugung verwendeten Cylindern unter den Erzrost geleitet werden

könnten, ganz ähnliche Erfolge wie am Rhein bei Verwendung der schwefligen Säure zu

erzielen wären, ja vielleicht ein doppeltes Ansäuerungs- und

Chlorisirungsverfahren zu noch umfangreicheren Resultaten führen könnte.

Tafeln