| Titel: | Darstellung der zu Ebensee abgeführten Versuche über die Reproducirung der im Wasserdampf gebundenen Wärme durch Wasserkraft behufs ihrer Verwendung zum Abdampfen der Salzsoole etc.; von P. Rittinger, k. k. Sectionsrath. |

| Fundstelle: | Band 146, Jahrgang 1857, Nr. XLII., S. 175 |

| Download: | XML |

XLII.

Darstellung der zu Ebensee abgeführten Versuche

über die Reproducirung der im Wasserdampf gebundenen Wärme durch Wasserkraft behufs

ihrer Verwendung zum Abdampfen der Salzsoole etc.; von P. Rittinger, k. k. Sectionsrath.Der Hr. Verfasser hatte die Gefälligkeit der Redaction des polytechn. Journals

einen Abdruck dieses Berichtes zu übersenden.

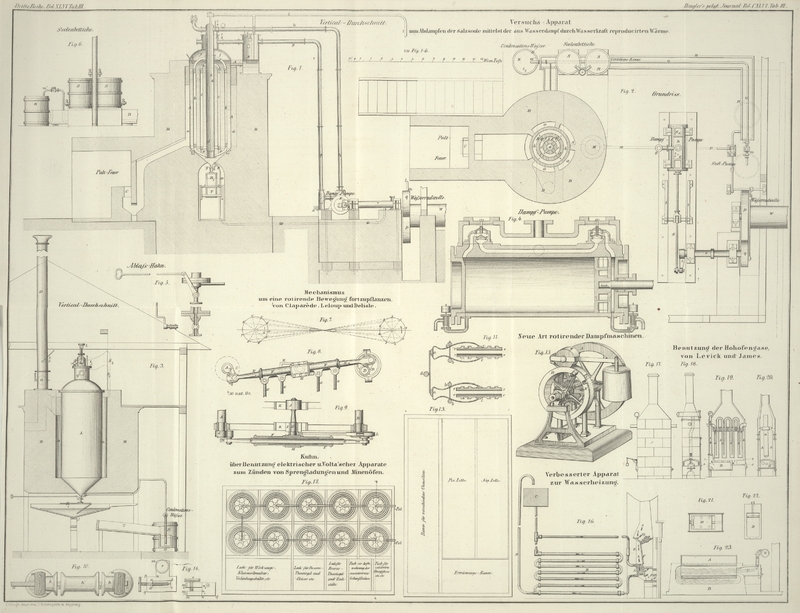

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Rittinger's Versuche über die Reproducirung der in Wasserdampf

gebundenen Wärme durch Wasserkraft.

A. Princip.Die im Jahre 1855 unter dem Titel:

„Neues

Abdampfverfahren“ von dem Verf. herausgegebene und im

Verlage von Fr. Manz in Wien erschienene

Abhandlung enthält eine umständliche Darstellung des zu Grunde liegenden

Princips, sowie eine vollständige Berechnung des Apparates.

Der Wasserdampf ist eine Verbindung des Wassers mit Wärmestoff im

constanten Verhältnisse; zur Bildung von einer Gewichtseinheit Wasserdampf oder zur Verdampfung

von 1 Kilogr. Wasser sind nämlich erfahrungsmäßig ungefähr 650 Wärmeeinheiten nothwendig, d.h. die hiezu verwendete Wärme vermag von 650

Kilogr. Wasser die Temperatur um 1° C. zu erhöhen.

Nach den neuesten genaueren Versuchen von Regnault nimmt

die Bildung von 1 Kilogr. Dampf richtiger

606,5 + 0,305 t Wärmeeinheiten

in Anspruch, wenn t die Temperatur

des Dampfes bezeichnet.

Die an das Wasser behufs der Dampfbildung übergegangene und von demselben

aufgenommene Wärme bringt eine doppelte Wirkung

hervor:

1) sie ändert den Aggregationszustand des Wassers, indem sie dasselbe aus einem

flüssigen in einen ausdehnsamen Körper verwandelt, und

2) sie vergrößert dessen Volum mit einer bestimmten, von der Temperatur des Dampfes

abhängigen Spannung; so z.B. nimmt der bei 100° C. unter dem atmosphärischen

Druck entwickelte gesättigte Dampf ein 1695 Mal größeres Volum ein, als das Wasser,

aus welchem er entstanden ist.

Letztere Wirkung der Dampfbildung, welche als eine active

Eigenschaft des Dampfes bezeichnet werden kann, wird in der praktischen Mechanik

bekanntlich in der Art äußerst vortheilhaft benützt, daß man den sich bildenden

Dampf gegen den beweglichen Kolben der Dampfmaschine

wirken läßt, und die von ihm aufgenommene Arbeit zu beliebigen Zwecken dann weiter

fortpflanzt und verwendet.

Wird umgekehrt gesättigter Dampf in einen Cylinder mittelst eines beweglichen Kolbens

zusammengepreßt, so wird derselbe nach den

vorhandenen Umständen ein doppeltes Verhalten äußern:

1) Ist nämlich der Cylinder sammt Kolben nach Außen durchaus mit schlechten Wärmeleitern umgeben, vermag also der

abgeschlossene Dampf nach Außen weder Wärme abzugeben noch aufzunehmen, so wird bei

fortschreitender Zusammendrückung mittelst des Kolbens seine Pressung und mit dieser

gleichzeitig seine Temperatur zunehmen. Er wird also nach einander folgende

Pressungen und Temperaturen annehmen:

Bei

der

Pressung

von

1 Atmosphäre

die

Temperatur

100° C.

„

„

„

„

2

„

„

„

121° „

„

„

„

„

3

„

„

„

135° „

„

„

„

„

4

„

„

„

145° „

und

„

„

„

„

15

„

„

„

200 „

2) Sind dagegen die Umfangswände des Cylinders sowie dessen wettere Umgebung gute

Wärmeleiter, so wird der zusammengepreßte Dampf seine in Folge der Pressung

augenblicklich gestiegene Temperatur nicht lange beibehalten, sondern dieselbe wird

vielmehr in Folge des Entweichens der Wärme nach Außen wieder auf ihren

ursprünglichen Stand herabsinken.

Dadurch, daß der Dampf einen gewissen Antheil seines Wärmestoffes verliert, ändert

sich theilweise sein Aggregationszustand, d.h. es schlägt sich im Cylinder aus dem

Dampfe Wasser nieder. Das Volum des Dampfes nimmt ab, die Pressung dagegen bleibt

sich gleich. Die auf den Kolben ausgeübte mechanische Arbeit bewirkt demnach eine

Trennung des Wärmestoffes vom Wasser, und äußert sich

daher dampfvernichtend, während umgekehrt eine Verbindung des Wärmestoffes mit Wasser dampferzeugend wirkt und eine mechanische Arbeit

hervorruft. Dieses Verhalten des Dampfes beim Zusammenpressen im geschlossenen Raum

kann demnach als eine passive Eigenschaft desselben bezeichnet werden. Es spricht

sich auch hier in der Physik und Mechanik das allgemein bekannte und vielfach

angewendete Princip der Gleichheit zwischen Wirkung und Gegenwirkung deutlich aus,

dem zufolge man z.B. jede durch Wasser oder Wind betriebene Kraftmaschine in eine

Arbeitsmaschine und letztere umgekehrt in eine Kraftmaschine umwandeln kann; so

erhält man durch Umkehrung der Bewegung aus dem Wasserrade ein Schöpfrad, aus der

Wassersäulenmaschine eine Pumpe, aus dem Windrade einen Ventilator u.s.w., und

umgekehrt. Dem Vorausgeschickten zufolge wird durch Bindung

der Wärme ans Wasser unter Vermittlung einer Dampfmaschine mechanische

Arbeit erzeugt, und umgekehrt durch Einwirkung mechanischer Arbeit auf den Dampf aus

diesem die Wärme freigemacht. Man hat es daher mit einer

umgekehrten Dampfmaschine zu thun.

In allen Fällen des Abdampfens, in welchen die

Dampfbildung bloß den Zweck hat, einen in Wasser aufgelösten Stoff aus diesem

auszuscheiden, geht eine wesentliche Wirkung der Verdampfung, nämlich die

Hervorbringung einer mechanischen Arbeit gänzlich verloren, indem die ganze an den

Dampf gebundene Wärme mit diesem unbenutzt entweicht. Diese Wärme wieder nutzbar zu

machen, sie gewissermaßen aus dem Dampf zu reproduciren

und neuerdings zum Abdampfen zu verwenden, ist nun der Zweck des neuen

Abdampfsystems. Es ist allerdings zulässig, die Wärme des entwickelten Dampfes durch

bloßen Contact mit neuen Partien der zum Abdampfen bestimmten Flüssigkeit an diese

zu übertragen, indem man den Dampf durch ein Röhrensystem hindurchstreichen läßt,

welches von der damit zu

erwärmenden Flüssigkeit allseitig umgeben ist und derselben hinreichende Oberfläche

darbietet. Allein auf diesem Wege der Dampfheizung

gelingt es bloß, größere Partien der Flüssigkeit vorzuwärmen und nur allmählich abzudampfen, weil die Dampfbildung in

letzterer bei einer geringen Temperatur bloß oberflächlich vor sich geht. So z.B.

kann man mit einem Kilogramm Dampf von 100° C. vermöge des Ansatzes

(x + 1) 50 = 606,5 + 30,5 = 637

x = 637/50 – 1 = 11,3 Kilogr.

im günstigsten Falle 11,3 Kil. Wasser von 0 auf 50° C.

vorwärmen und oberflächlich zum langsamen Abdampfen bringen, also um 10,3 Kilogr.

mehr, als man behufs des eigentlich continuirlichen Abdampfens braucht. Die

wiederbenützte Wärme wird dabei auf große Massen dilatirt, ohne deren Temperatur genügend zu steigern und ein energisches

Abdampfen durch die ganze Masse der Flüssigkeit zu ermöglichen.

Wird dagegen der beim Abdampfen erzeugte Dampf auf künstliche Weise mittelst einer

wohlfeilen disponiblen Kraft, etwa durch Wasserkraft,

zusammengepreßt, so läßt sich dessen Temperatur nach Beschaffenheit der

Seitenwände des Dampfraumes beliebig steigern, und daher

abermals zur energischen Dampfbildung durch die ganze Masse verwenden, wenn man

dabei die Röhren, in welchen die Zusammenpressung vor sich geht, mit der

abzudampfenden Flüssigkeit umgibt.

Die Dampfbildung wird daher in diesem Falle unter Benützung derselben in Kreislauf gesetzten Wärmemenge vor

sich gehen, und an neuer Wärme wird nur gerade so viel zugeführt werden müssen, als

zum Ersatze der unvermeidlichen Wärmeverluste erforderlich ist. Die Wärme verhält

sich dabei gegen das Wasser ähnlich wie das von einem Badeschwamm aufgesaugte

Wasser, welches durch Zusammenpressen des Schwammes diesen verläßt und in einen

neuen Schwamm abermals übergehen kann.

Die Wände, welche die Wärme beim Zusammenpressen des Dampfes durchdringt, spielen

gewissermaßen die Rolle eines Filtrums, durch welches das Wasserzurückgehalten

wird.

B. Einrichtung des zu Ebensee

aufgestellten Versuchs-Abdampf-Apparates.

Dieß vorausgesetzt, soll nun die Einrichtung des zu Ebensee aufgestellten Versuchs-Abdampfapparates näher beschrieben werden; dabei ist die

Anwendung des neuen Abdampfsystems auf einen speciellen Fall, nämlich auf das

Abdampfen der Salzsoole ersichtlich gemacht.

Die Figuren 1

bis 6 stellen

den ganzen Apparat übersichtlich dar.

A ist der blecherne

Abdampfkessel, 8' hoch und 4' weit; derselbe läuft nach unten conisch zu

und ist nach oben mit einer gußeisernen Kuppel geschlossen, bis zu welcher die darin

enthaltene und abzudampfende Soole reicht. Diesen Kessel umgibt nach allen Seiten

ein dickes Ziegelmauerwerk B, in welchem fünf verticale

Züge a behufs der Beheizung des Kessels durch ein

Rost- oder Pultfeuer angebracht sind. An den letzten Zugcanal schließt sich

die Esse D an, durch welche die

Verbrennungs-Producte abziehen. Zur Regulirung des Zuges befindet sich in der

Esse eine Drosselklappe bei α.

In den Soolenraum des Kessels tauchen 2 blecherne Cylinder b und c mit doppelten Wänden nebst einem

mittleren Rohre d, welches mit den beiden hohlen

Cylindern oben und unten durch Knieröhren e in

Verbindung gesetzt ist, und bei der Kesselkuppel herausragt. Diese hohlen Cylinder

b und c sind dazu

bestimmt, den im Kessel bei f entwickelten Siededampf

nach dessen Beseitigung und Zusammenpressung aufzunehmen, und bilden daher den

Dampfheizraum.

Zum Aufsaugen und Zusammenpressen des Siededampfes dient aber die horizontal liegende

Dampfpumpe

E, 16'' im Durchmesser und 36'' Kolbenhub, welche

ähnlich einem doppeltwirkenden Gebläsecylinder mit 2 Saug- und 2

Druckventilen versehen ist, wie dieß aus der Detailzeichnung Fig. 4 ersehen werden

kann. Diese Pumpe wird durch ein Wasserrad in Bewegung

gesetzt, an dessen Welle W das Getriebe p aufgekeilt ist, welches in das Getriebrad q eingreift und so die Kurbelwelle r in Umdrehung versetzt. Die Kurbel i wirkt auf die Lenkstange s

und ertheilt sofort der Kolbenstange und dem Kolben der Dampfpumpe die hin-

und hergehende Bewegung. Bei t befindet sich die

Geradführung.

Durch die Röhren g und h

steht die Dampfpumpe einerseits mit dem Siederaume f und

andererseits mit dem Dampfheizraume b, c, d in

Commumcation. Der Siededampf in f tritt bei jedem

Rückgange des Kolbens durch das Rohr g in den Cylinder

der Dampfpumpe, wird nach Schluß des Saugventils durch den Kolben darin

zusammengepreßt und sofort durch das Rohr h in den

Dampfheizraum d, c, b gedrückt. Der gepreßte Dampf nimmt

zwar im letzteren augenblicklich eine höhere Temperatur an, verliert jedoch dieselbe

alsbald, weil er seine freie Wärme an die Wände des Dampfheizcylinders und weiter an

die sie umgebende und abzudampfende Soole abgibt, wodurch neue Partien der letztem

in Dampf verwandelt werden. In Folge dieses Wärmeverlustes schlägt sich ein Theil

des Dampfes im Dampfheizraum nieder und sammelt sich daselbst zu Unterst an. Um nun dieses

Condensationswasser zu entfernen, dient das dünne Röhrchen k, welches bis nahe an den Boden des Mittelrohres d reicht, und durch dessen obere Kuppel hindurchgeht; an dasselbe schließt

sich das heberförmige Rohr l an, welches an seinem Ende

mit einem Hahne m versehen ist. Durch letzteren läßt

sich der Abfluß des Condensationswassers in der Art reguliren, daß dasselbe im

Dampfheizraum nicht hoch ansteigt.

Der Wärmeausstrahlung ist beim Cylinder der Dampfpumpe mit einem Mantel und bei den

Dampfröhren g und h mit

einem Strohgeflecht thunlichst vorgebeugt.

In Folge der continuirlichen Dampfbildung im Kesselraum fallen aus der Soole

Salzkrystalle nieder und sammeln sich an der Spitze des kegelförmigen Kesselbodens.

Von dort werden sie mittelst eines intermittirend sich öffnenden Hahnes partienweise

in die Rinne R abgelassen.

Die Einrichtung dieses vorläufig mittelst der Hand zu drehenden Hahnes sammt

Zugstange zeigt die Fig. 5. Die Rinne R₁ ist um die Achse

β drehbar, und man kann daher die darin mit dem Salzsande ausfließende Soole

durch das Neigen nach rückwärts in die Rinne T ablaufen

lassen, von welcher sie alsdann in die Vorwärmerinne R

gelangt. Der Salzsand aber läßt sich aus der Rinne R₁ mittelst einer Krücke nach vorn herausziehen.

Zum gleichmäßigen Speisen des Kessels mit neuer Soole dient eine Speisepumpe, deren Einrichtung mit der bei Dampfmaschinen

üblichen Speisepumpe ganz übereinstimmt. Sie wird gleichfalls von der Kurbelwelle

der Dampfpumpe in Bewegung gesetzt, zu welchem Ende an dem Getriebrade q eine Warze angebracht ist. Die Speisepumpe entnimmt

die Soole aus der Rinne R, in welche dieselbe aus den

beiden Vorrathsbottichen S (Fig. 2 und Fig. 6) zeitweise

abgelassen wird. Zum Vorwärmen dieser Soole dient das auf den Siedepunkt erhitzte

Condensationswasser, welches man in Röhren u, die sich

an l anschließen, durch die Soole in R leitet und es am Ende bei m' durch einen Hahn in den Bottich K

ausfließen läßt. Es muß daher der Hahn bei m geschlossen

werden, um das Condensationswasser in das Vorwärmerohr u

abzulenken. Da die Rinne R die Soole aus dem Bottich S empfängt und bis zur Soolpumpe leitet, so nimmt die

Soole in der Rinne R gegen das Condensationswasser in

den Röhren u einen entgegengesetzten Weg.

Die Speisepumpe drückt durch das Rohr w die Soole in den

untersten conischen Theil des Kessels; sie tritt daselbst tangential ein, um die

Soole im Kessel in eine drehende Bewegung zu versetzen und darin zu erhalten.

Dadurch sollen die aus der Soole sich ausscheidenden Salzkrystalle verhindert werden, sich an dem

conischen Boden des Kessels anzuhäufen und die Bodenöffnung zu verlegen.

Der mit dem Kessel in doppelter Communication stehende Cylinder M enthält einen Schwimmer, welcher den Wasserstand im

Kessel anzeigt.

Der Siederaum sowohl als der Dampfheizraum ist übrigens jeder mit einem besonderen

Thermometer und Manometer

versehen, um über den Zustand des Dampfes in jedem Augenblicke stets in Evidenz zu

bleiben. Ueberdieß sind beide Räume mit den gesetzlichen Sicherheitsventilen ausgestattet.

Der Apparat wirkt demnach auf die in denselben durch das Rohr w eintretende Soole in der Art, daß er den

einen Bestandtheil derselben, nämlich das Salz, mit einem geringen Antheil Soole bei

der Spitze y des Abdampfkessels ausscheidet, dagegen den

andern Bestandtheil, nämlich das Wasser, in welchem das

Salz aufgelöst war, durch das Rohr k, l und u als Condensationswasser absondert.

C. Resultate der im Frühjahre 1857

abgeführten Versuche. Programm für deren Fortsetzung.

Die Versuche wurden mit dem Abdampfen des süßen Wassers begonnen, um ohne weitere

Berirrungen die physikalischen und mechanischen Bedingungen näher zu studiren, unter

welchen die Wirkung des Apparates sich am günstigsten herausstellt. Nach einer Reihe

von sieben solchen Versuchen wurde erst zur Anwendung des neuen Principes auf einen

speciellen Fall, nämlich auf das Abdampfen der Salzsoole

übergegangen.

Die Resultate des siebenten und letzten Versuches mit süßem Wasser sind in der

beiliegenden Tabelle übersichtlich zusammengestellt; als praktisch wichtig müssen

daraus folgende Punkte hervorgehoben werden:

a) daß der Apparat 7,8 Kubikfuß Wasser in der Stunde

verdampft;

b) daß auf ein Pfund lufttrockenes Holz 13,8 Pfund

verdampftes Wasser entfallen;

c) daß die dabei erforderliche Betriebskraft 12,7

Pferdekräfte ausmacht.

Da nun bei directer Feuerung im günstigsten Falle mit

einem Pfunde luftrockenen Holzes nur 4 1/2 Pfd. Wasser verdampft werden können, so folgt, daß die unter dem Einflusse des neuen

Principes bewirkte Verdampfung das Dreifache der sonst

theoretisch möglichen erreicht.

Dabei muß noch berücksichtigt werden, daß die Temperatur des Rauches in der Esse

162° C. betrug, und daß überdieß das als Nebenproduct erhaltene

Condensationswasser auf 95° C. erwärmt wurde; diese beiden Nebenwirkungen des

Apparates können zu verschiedenen Zwecken nutzbar ausgebeutet werden.

Die in diesem Jahre erhaltenen Resultate stellen sich ohne Vergleich günstiger, als

jene des vorigen Jahres; der Grund hievon liegt theils in den Abänderungen und

Verbesserungen des Apparates, theils in der Steigerung der Spannung des Siededampfes

bis über den atmosphärischen Druck, nämlich bis auf 1,34

Atmosphären. Dadurch wurde nämlich nicht bloß das Eindringen der atmosphärischen

Luft in den Kesselraum verhindert, sondern auch das stündliche Aufbringen wesentlich

gesteigert.

Als eine in wissenschaftlicher Beziehung ganz befriedigende Erscheinung muß auch der

Umstand hervorgehoben werden, daß die wirklich erforderliche Betriebskraft mit der

theoretisch im Voraus berechneten genau übereinstimmt, und daß überhaupt alle

Verhältnißgrößen des Apparates und der Maschine in einem so guten Einklange stehen,

daß selbst bei einem Umbaue keine Aenderungen darin vorgenommen werden könnten.

Nachdem diese principiellen Versuche die Bedingungen des günstigsten Betriebes in der

Hauptsache festgestellt hatten, wurden vier Versuche mit dem Abdampfen der Salzsoole (mit 18 1/4 Pfund Salz in 1 Kubikfuß)

abgeführt.

Bei diesen Versuchen gelang es alle Hindernisse zu beseitigen, welche von Fachmännern

als voraussichtlich bezeichnet wurden; darunter gehört insbesondere das Absetzen und

Anhäufen von Salzkrystallen an den conischen Boden des Abdampfkessels, und das

Verstopfen der Ablaßöffnung für die Salztrübe daselbst. Ersteres wurde verhindert

durch das tangentiale Einleiten der Soole in den untersten conischen Theil des

Kessels, letzteres durch das zeitweise Einleiten eines dünnen Strahles des

Condensationswassers in den Hals der Bodenöffnung.

In den ersten Stunden des normalen Ganges traten die Salzkrystalle in kleinen

Körnchen von der Größe eines kleinen Sandes in größerer Menge mit einem

entsprechenden Antheil heißer Soole bei der Bodenöffnung des Abdampfkessels

regelmäßig heraus. Die Salztrübe hatte dabei bis auf die Farbe viel Aehnlichkeit mit

der Pochtrübe vom Feinpochen. Allmählich verminderte sich jedoch die in der

abgelassenen Soole enthaltene Menge des Salzsandes, so zwar, daß ungefähr von der

sechsten Stunde des normalen Ganges angefangen der Salzabfall beiläufig nur 1 Proc.

des der Verdampfung entsprechenden Salzes betrug. Nach einem zwölfstündigen normalen Gange wurde

endlich der Betrieb des Apparates eingestellt und man schritt zur Untersuchung des

Innern des Abdampfkessels nach dem schleunigen Ablassen der darin enthaltenen

Soole.

Es ergab sich, daß die Oberfläche der Soole im Kessel von jeder Krystallkruste ganz

frei war, daß aber alles Salz, welches der reichlich verdampften Soole entsprach,

an sämmtlichen von der Soole benetzten Wänden des

Abdampfkessels sich in sehr festen Krystallen mit strahligem Gefüge angesetzt hatte;

deren Härte war so bedeutend, daß ihre Lostrennung selbst einem scharfen Meißel

starken Widerstand leistete. Die Dicke dieser Krystallkruste betrug im Durchschnitte

1/2 Zoll und war in den obern Niveaux etwas stärker, nämlich bis 1 Zoll dick. Das

Anlegen der Krystalle fand gleichmäßig an alle Körper statt, die sich in der Soole

eingetaucht befanden, so z.B. an Bindfaden, Blech, Draht etc. Im Bruch zeigte die

Krystallkruste ein strahliges Gefüge (ähnlich dem Arragonit) und an der Oberfläche

waren die hexaedrischen Ecken mit scharfen Kanten selbst bis zu zwei Linien Länge

sichtbar. Nur an den horizontalen Flächen des Kessels, insbesondere aber an den

geneigten Bodenwänden desselben war das Gefüge der Krystallkruste mehr

feinkörnig.

Dieses Resultat ist ein ganz unerwartetes; es steht auch nicht im Einklange mit den

bisher allgemein als richtig anerkannten Krystallisationsgesetzen, denen zu Folge

zum Anschießen von Krystallen die Ruhe der Flüssigkeit postulirt wird; denn die im

Abdampfapparate enthaltene Soole befand sich immerfort in einer sehr heftig

kochenden Bewegung.

Es stimmt auch nicht überein mit den beim gewöhnlichen Sudprocesse wahrgenommenen

Erscheinungen, denen zu Folge die aus der Soole ausgeschiedenen Krystalle an darein

getauchte und vertical stehende Bleche sich entweder gar nicht oder nur so leicht anlegen, daß sie ohne merklichen Widerstand sich

beseitigen lassen; ein eigentliches Anschießen zu einer compacten im Gefüge

strahligen Masse findet dabei nicht statt.

In letzterer Beziehung wurden nicht bloß in den gewöhnlichen Sudpfannen zu Ebensee

besondere Gegenversuche angestellt, sondern es wurde auch in dem Abdampfapparate

selbst nach Oeffnung der beiden Mannlöcher an seiner Kuppel ein Abdampfungsversuch

bei atmosphärischer Spannung des Dampfes, also bei einer Temperatur der Soole von

108–110° C. bloß unter dem Einflusse der directen Feuerung

vorgenommen.

Der Grund der ganz eigenthümlichen Krystallbildung bei dem neuen Abdampfverfahren mag

vielleicht in dem Umstande liegen, daß in dem neuen Apparate das Abdampfen bei einer

höheren Temperatur der Soole (118 bis 120° C.) vor sich geht, als in einer

offenen Pfanne, wo sie bloß 108–110° C. erreichen kann; ferner daß die Dampfentwicklung in

größerer Menge und daher mit größerer Heftigkeit stattfindet.

Die beim Abdampfen der Soole mit und ohne Dampfpumpe, also

mit und ohne Reproduction der Wärme erhaltenen Zahlenresultate sind gleichfalls in

der nachfolgenden Tabelle enthalten.

Man entnimmt auch hieraus eine sehr günstige Wirkung des Reproductionsprincips:

a) die Verdampfung in der Stunde betrug 5,5 Kubikfuß

Soole;

b) ein Pfund lufttrockenes Holz verdampfte 16,2 Pfund

Soole oder 11,9 Pfund reines Wasser;

c) die erforderliche Betriebskraft ergab sich mit 12,7

Pferdekräften.

Da nun bei besteingerichtetem Salinenbetriebe mit einem Pfund Holz 6 1/2 Pfund Soole

verdampft werden, so ergibt sich die Leistung des neuen Apparates Zwei ein halbmal größer als sonst.

Die Wirkung des Reproductionsprincipes zeigt sich aber am Auffallendsten durch

Vergleichung des IV. Versuches mit dem V., bei welchem bloß eine directe Feuerung stattgefunden hat. Statt 5,5 Kubikfuß

Soole wurden dabei bloß 2,2 Kubikfuß Soole in einer Stunde verdampft, und statt 16,2

Pfund Soole entfallen bloß 3 Pfund Soole auf 1 Pfund verbrauchten Brennmaterials,

also bloß ein Fünftel jener Menge, welche die directe

Feuerung in Verbindung mit der Reproduction der Wärme durch Zusammenpressen des

entwickelten Dampfes mittelst Wasserkraft zu liefern im Stande ist.

Die Aufgabe der fortzusetzenden Versuche wird nun

hauptsächlich darin bestehen, die Bedingungen genau zu erforschen, unter welchen die

angeführte Krystallbildung vermindert oder aber gänzlich beseitigt werden könnte.

Nachstehende physikalische Vorkehrungen und Thatsachen stellen in dieser Beziehung

einen günstigen Erfolg einigermaßen in Aussicht:

a) das Abdampfen bei einer niederen Temperatur;

b) eine heftige mechanische Bewegung des

Siedewassers;

c) vorzüglich aber das rechtzeitige Einführen von feinem

Salzmehl in den Abdampfkessel, um den aus der Soole sich bildenden

Salzkrystall-Atomen sogleich eine genügende Menge von Körperchen darzubieten,

an welchen sie sich weiter fortbilden können, statt an die Kesselwände sich

anzulegen.

Es wurde daher mit Rücksicht auf die vorstehenden allgemeinen Andeutungen behufs der

Fortsetzung der Versuche ein detaillirtes Programm

entworfen, nach welchem dieselben fortgesetzt werden.

Die bisher mit dem neuen Apparate erzielten Resultate sind für das Salinenwesen bereits von nicht unerheblicher praktischer

Brauchbarkeit, nämlich in allen jenen Fällen, in welchen die abzudampfende Soole

noch nicht gesättigt ist, in denen sie also vorerst einer Concentration durch den Siedeproceß unterzogen werden muß.

Durch seine bedeutende Ersparniß an Brennmaterial wird das neue Abdampfverfahren

dabei wesentliche Dienste leisten.

In das Versuchsprogramm wurden daher auch Versuche mit armer Soole aufgenommen, um

dabei zugleich zu beobachten, in welcher Weise die Ausscheidung der Salzkrystalle

aus einer solchen Soole vor sich geht.

Schließlich muß noch einer Erscheinung erwähnt werden, welche bei allen mit der

Dampfpumpe abgeführten Versuchen beobachtet wurde.

Es ist dieß die Ueberhitzung des Dampfes im Dampfpumpencylinder

und in den Röhren

h, welche den gepreßten Dampf aufnehmen. Die Größe

dieser Ueberhitzung ist gleichfalls in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich

gemacht; die Temperatur des gepreßten Dampfes betrug:

beim VII. Versuche 135–142° C. statt 127° (wegen 2,36

atmosphärischer Spannung);

beim IV. Versuche 140–148° C. statt 126° (wegen 2,33

atmosphärischer Spannung).

Der Grund dieser Erscheinung liegt in der Beschaffenheit der Wände der Dampfpumpe und

in den Dampfröhren gegenüber den Kesselwänden; nicht bloß daß erstere aus Gußeisen

bestehen, sind dieselben auch noch mit schlechten Wärmeleitern umgeben; die

Steigerung der Temperatur in Folge der Zusammenpressung theilt sich den Wänden mit,

die Wärme kann jedoch durch diese nur langsam durchdringen und entweichen; im

eigentlichen Dampfheizraume dagegen dringt die Wärme durch die Blechwände des

Kessels leicht durch und es stellt sich darin eine gewisse Spannung her, welche auch

jener Dampf annimmt, der in den Röhren h enthalten ist.

Da nun dieselben eine höhere Temperatur besitzen, so bildet sich ein überhitzter

Dampf.

Bei einer geringeren Spannung des Siededampfes, und jemehr dieselbe unter den Druck

einer Atmosphäre herabsinkt, steigt die Ueberhitzung immer mehr und es erreicht der

gepreßte Dampf in der Dampfpumpe selbst die Temperatur von 220° C. bei einer

Spannung von 3 Atmosphären, wenn die Spannung des Siededampfes auf 0,3 Atmosph.

gehalten wird. Dabei tritt jedoch bei den unvollkommen schließenden Mannlöchern

ziemlich viel Luft in den Siederaum ein.

Wien, im Juli 1857.

Fortsetzung der Abdampfversuche zu Ebensee im Jahre

1857.

Textabbildung Bd. 146, S. 186–187

Beobachtungen Resultate; Dauer der

Beobachtung; Aufschlagwasser-Füllzeit; Umgänge der Kurbel per 1 Minute;

Aeußere Temperatur; Speise-; Siede-; Condensations-;

Heiz-; Wasser; Dampf.; An der Kuppel; Am Ventilkasten; Temperatur;

Verbrauch; Temperatur t₁; Temperatur t₂; Menge; Temperatur

t₃/t¹₃; Spanung s₁; Temperatur t₄; Spanung

s₂; Temperatur t₅; Relativdruck s₃; ; Brennmaterial;

Essentemperatur t₆; Betriebskraft; Ausfälle per 1 Stunde; Speisewasser

(Soole); Speisewasser (Soole) per 1 Pferdekraft; Condensations-Wasser;

Verdampft 1 Quadratfuß Spiegelfläche; Auf 100 Pfund Speisewasser

Condensations-Wasser; auf 1 Pfd. Brennmaterial; Soole; Speisewasser;

Differenz zwischen der; Spanung; des Heiz- und Siededampfes; des

überhitzten und satten Dampfes; des Rauche und Siededampfes; VII. Versuch mit

süßem Wasser. (Am 5 Juni 1857); IV. Versuch mit Soole (Am 20. Juni 1857.); V.

Versuch mit bloß directer Heizung der Soole. (Am 23. und 24. Juni 1857.);

Anmerkung. Die Stellen, an welchen die Temperatur t₁, t₂ etc. und

Spannungen s₁, s₂ beobachtet wurden, sind auf den Figuren 1–3 mit

gleichlautenden Buchstaben bezeichnet

Tafeln