| Titel: | Rohde's verbessertes Heft für Holzbohrer; beschrieben von Carl Karmarsch. |

| Fundstelle: | Band 146, Jahrgang 1857, Nr. LXII., S. 245 |

| Download: | XML |

LXII.

Rohde's verbessertes Heft

für Holzbohrer; beschrieben von Carl

Karmarsch.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1857 S. 147.

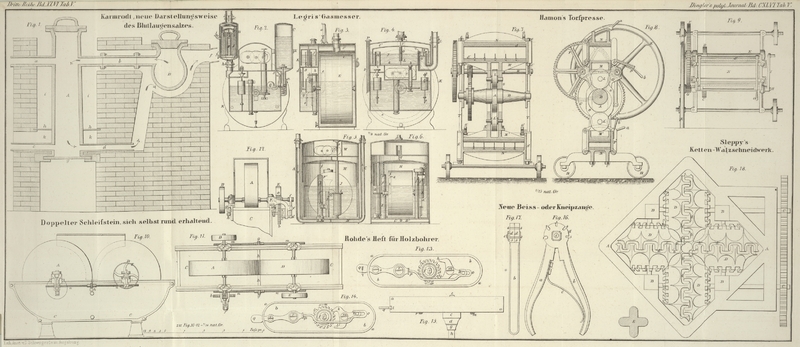

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Karmarsch, über Rohde's verbessertes Heft für

Holzbohrer.

Bei den üblichen Holzbohrern (sowohl Nagelbohrern als größeren), welche an einem

Querhefte mit der Hand umgedreht werden, entsteht sowohl bedeutender Zeitverlust als

nutzlose Anstrengung und Ermüdung dadurch, daß nach jeder halben Umdrehung das Heft

losgelassen und mit zurückgewendeter Hand neuerdings gefaßt werden muß. Diesen Uebelstand zu

beseitigen, ist eine Einrichtung erfunden worden, für welche John Avery zu London am 25. August 1855 in England ein Patent

erhielt. Die Beschreibung hievon ist aus dem London Journal

of arts im polytechnischen Journal (1856, Bd. CXLII S. 404) mitgetheilt,

worauf ich wegen des Näheren verweise. Der Erfinder brachte in dem hohlen, aus zwei

Theilen zusammengesetzten Bohrerhefte ein Gesperr an, vermöge dessen bei Drehung

rechts herum das Heft den Bohrer mitnimmt, während bei entgegengesetzter Drehung das

Heft allein sich bewegt und den Bohrer stillstehen läßt. Demnach ist es nun durchaus

nicht mehr nöthig, das Heft loszulassen so lang das Bohren dauert; sondern die Hand

ertheilt demselben eine wechselweise Drehung rechts und links herum und bleibt stets

unverändert daran liegen. Diese Anordnung hätte, ohne weitere Zugabe, die natürliche

Folge, daß der Bohrer mittelst des Hefts gar nie wieder aus dem gebohrten Loche

herausgedreht werden könnte. Deßhalb wurde an der Achse des Bohrers über dem ersten

Sperrrade noch ein zweites solches, aber in entgegengesetztem Sinne wirksames Rad

angebracht, welches – nachdem die erste Sperrung durch einen nichts weniger

als einfachen Mechanismus außer Thätigkeit gesetzt ist – beim Zurückdrehen

des Bohrers wirkt. Das schwach gebaute Gesperr hat außerdem räthlich erscheinen

lassen, jedes Rad mit zwei Sperrkegeln zu versehen.

Hr. W. Rohde, Uhrmacher zu Verden, mit der vorgedachten Beschreibung im polytechnischen Journale

bekannt und sowohl das Gute als die Unvollkommenheiten des Apparats mit Einsicht

würdigend, hat denselben wesentlich vereinfacht, dadurch bedeutend verbessert und

einen von ihm gearbeiteten Bohrer am 27. März d. J. dem dortigen Localgewerbevereine

vorgelegt, nachher als Geschenk an die Werkzeugsammlung der hannoverschen

polytechnischen Schule abgegeben. Nach diesem Exemplare sind die Zeichnungen auf

Tafel V. angefertigt.

Fig. 13 ist

die innere Ansicht des Bohrerheftes in dem zum Bohren

erforderlichen Zustande;

Fig. 14

deßgleichen in der Anordnung zum Herausdrehen des Bohrers

aus dem Loche;

Fig. 15 die

äußere Seitenansicht.

Das hohle Heft ist von Messing- oder Eisenblech zusammengelöthet und besteht

gleich einer kleinen langovalen Schachtel aus der Zarge a,

a, und einem flachen Boden b, b; um Staub oder

anderen Schmutz abzuhalten, wird es zweckmäßig durch einen aufgeschobenen Deckel

– ganz gleich einem Schachteldeckel – verschlossen werden. Auf dem

Boden ist außen ein

kurzes, aber etwas starkes messingenes, cylindrisch ausgebohrtes Rohr c, d angelöthet. Auf den Schaft h des Bohrers (eines gewöhnlichen Nagelbohrers) ist das messingene

Scheibchen g durch Löthung befestigt; die weitere

Fortsetzung bildet – statt der sonst vorhandenen flachen Angel – ein

cylindrischer in das Rohr c, d passender Theil, und was

im Innern des Heftes a, b vorsteht, von c bis e, ist ein

vierkantiger Zapfen, auf welchem das Zahnrad i, mit 20 nicht abgerundeten und nicht

abgeschrägten Zähnen, steckt. Eine über dem Rade aufgeschobene kleine Messingscheibe

f und ein Vorsteckstift hindern das Rad sich vom

Boden b zu entfernen, und den Bohrer sich vom Hefte zu

trennen.

k, l ist der ankerähnliche doppelte (gleich dem Rade i am besten aus Stahl verfertigte) Sperrkegel, dessen

Drehpunkt die Schraube m bildet; ein Stift n auf seiner Fortsetzung greift in das gabelförmige Ende

o des als Feder dienenden Eisendrahtes o, p, der in dem messingenen flachen, um die Schraube

r drehbaren Stiel p, q

festgelöthet ist. p, q selbst tritt durch eine etwas

geräumige Oeffnung in der Zarge a (siehe bei t, Fig. 15).

Wenn alle Theile in der durch Fig. 13 angezeigten Lage

sich befinden, also der Zahn l des Sperrkegels zwischen

zwei Radzähnen liegt, so bewirkt eine rechts herum gehende Drehung des Heftes a, b, daß l das Rad i mitnimmt und dasselbe (folglich den Bohrer) zur

Umdrehung in dem Sinne des Pfeils nöthigt; dagegen kann bei links herum gehender

Drehung des Heftes der durch den Widerstand im Arbeitsholze festgehaltene Bohrer

stillstehen und die Feder o, p ein Weghüpfen des Kegels

l über die Zähne des Rades gestatten.

Wird aber q (Fig. 13) nach der von dem

Pfeile ausgedrückten Richtung ein wenig verschoben, so stellt sich alles wie in Fig. 14; d.h.

es erfolgt eine kleine Drehung von p, q um r, die Feder p, o dreht den

Anker k, l mittelst des Stiftes n um den Punkt m, und der Kegel k fällt zwischen die Zähne des Rades i. Nun zwingt, eine links umgehende Bewegung des Heftes

vorausgesetzt, k das Rad zur Drehung in dem gleichen

Sinne, wie der Pfeil (Fig. 14) angibt; rechts

herum aber geht das Heft allein, ohne Rad und Bohrer mitzunehmen.Den ankerförmigen doppelten Sperrkegel und das Rad mit gerade

eingeschnittenen Zahnen, welches als Sperrrad für beide Drehungsrichtungen

dient wenn nur der Kegel gewechselt wird, hat der Erfinder sehr glücklich

von dem Federwinder der Uhrmacher entlehnt. K.

Um den Anker k, l in der jeweilig ihm angewiesenen

Stellung sicher zu halten, dient die kleine Schraube s,

welche durch den Hebel p, q eingeschraubt ist und unterhalb mit einer

abgestumpften conischen Spitze endigt; der Boden b des

Heftes enthält an den entsprechenden Stellen zwei Grübchen, und in eins oder das

andere dieser letzteren stellt sich die Spitze der Schraube mittelst derjenigen

Federkraft, welche p, q gegen den Boden b hin ausübt. Man muß demnach das Ende q dieses Hebels, wenn man es verschieben will, zugleich

ein wenig von dem Boden wegdrücken, um die Schraubenspitze aus dem Grübchen zu

heben.

Nach der vorstehend beschriebenen, von Hrn. Rohde

erdachten und ausgeführten Bauart würde jeder Bohrer sein eigenes beständig mit ihm

verbundenes Heft bekommen. Der Kosten wegen erscheint es aber gewiß weit

zweckmäßiger, ein gemeinschaftliches Heft für einen ganzen Satz Bohrer zu haben. Um

dieß zu erreichen, wird man h (in Fig. 15) nicht als den

Bohrerschaft, sondern als eine kurze Hülse zu betrachten haben, welche mit einer

vierseitigen Höhlung versehen werden muß, in welche ein jeder der zum Hefte

gehörigen Bohrer gleich gut mit seinem vierkantigen Endzapfen paßt.

Tafeln