| Titel: | Doppelter Schleifstein, sich selbst rund erhaltend. |

| Fundstelle: | Band 146, Jahrgang 1857, Nr. LXIII., S. 247 |

| Download: | XML |

LXIII.

Doppelter Schleifstein, sich selbst rund

erhaltend.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1857

S. 112.

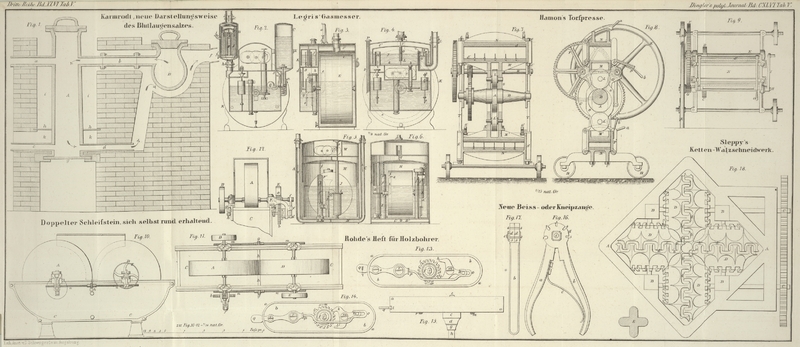

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Doppelter Schleifstein, sich selbst rund erhaltend.

Der in Fig. 10

in der Längenansicht, Fig. 11 im Grundriß und

Fig. 12

in theilweiser Seitenansicht dargestellte doppelte Schleifstein hat eine derartige

Einrichtung, daß die beiden Steine sich gegenseitig rund erhalten, indem ihre

Mantelflächen an einer Stelle in Berührung mit einander gebracht sind, und einer der

Steine bei der Umdrehung eine kleine hin- und rückgängige Verschiebung in der

Achsenrichtung erleidet.

Die zur Ausführung dieses Zweckes getroffene Einrichtung ist folgende: Auf der

Oberkante der Längenwände des aus gußeisernen Platten gebildeten Troges C, C ruhen vier Lager F und

F₁ auf schwalbenschwanzförmigen Führungen,

welche durch zwei Schraubenspindeln n, n und m, m in verschiedene Entfernungen von einander gebracht

werden können, indem die entsprechenden Muttergewinde an die Lagerkloben F, F, F, F₁ befestigt sind und die Enden der

Spindeln Gewinde von gleicher Steigung aber entgegengesetzt umlaufender Windung

haben. Zur Bewerkstelligung ihrer gleichmäßigen Drehung haben diese Spindeln in der Mitte

ihrer Länge kleine Rädchen g, g, die auf ihrem Umfange

Gewindeverzahnung ohne Ende enthalten. In diese Verzahnung greifen zwei kurze

Schrauben ein, welche auf einer Achse h, h, die quer

durch den Trog zwischen beiden Steinen hindurch geht, fest sitzen. Die hierdurch

ausführbare gleichmäßige Drehung der Schraubenspindeln m,

m und n, n hat eine gleichmäßige Verschiebung

der Lager F in der einen oder anderen Richtung zur

Folge.

Beide Paare der sich gegenüber liegenden Lager nehmen Wellen auf, welche die

cylindrischen Schleifsteine A und B tragen, und außerhalb des Troges mit den Betriebsriemscheiben D und E versehen sind. Die

Welle des Steines A ist auch am anderen Ende verlängert

und trägt außerhalb des Troges ein kleines Stirnrädchen a von größerer Breite als das darin eingreifende Stirnrad b von größerem Durchmesser; die Welle des letzteren wird

von angegossenen Armen des Lagers F₁ getragen.

Die Nabe des Stirnrades b tritt nach der äußeren Seite

über die Fläche des Rades hervor und enthält auf seiner Mantelfläche eine Nuth,

welche die Nabe in einer Curve umläuft. In diese Nuth greift der Zapfen einer

kleinen horizontalen Zugstange c, d ein (Fig. 12), die in dem

äußersten Arm des Lagers F₁ geführt wird.

Andererseits ist diese Zugstange mit dem unteren Arm eines zweiarmigen Hebels d, f verbunden, welcher bei e seinen festen Drehpunkt findet und mit seinem gabelförmigen Ende f zwischen die Bundringe der Welle des Schleifsteines

A eingreift. Indem das Zahnrad a mit der letzteren Welle rotirt, so treibt es das Rad

b um, während seine Zähne sich in den Zahnlücken des

Rades b verschieben, da die Curvenform der Nuth eine

hin- und hergehende Bewegung des Hebels d, f und

somit der Schleifsteinwelle bewerkstelligt.

Die Steine halten sich vorzüglich gut und machen das lästige, oft störenden

Zeitverlust mit sich führende und nie ohne größeren Verlust am Stein ausführbare

Nacharbeiten mit dem Steinmeißel unnöthig.

Der Maschinenfabrikant J. Lehmann in Berlin, welchem ich

die vorliegende Zeichnung verdanke, ist mit allen Modellen zur Ausführung dieser

Schleifvorrichtung versehen und hat dieselbe bereits mehrfach gefertigt. Der Preis

ist 220 Rthlr. In der Maschinenfabrik von F. Wöhlert ist

dieser von England bezogene Schleifapparat schon längere Zeit in Gebrauch und hat

sich vorzülich bewährt, da die Abnutzung bei weitem geringer ausfällt als

früher.

L. Duske.

Tafeln