| Titel: | Ueber die von Hrn. Lepreux zu Crouy-sur-Ourcq erfundene Maschine zur Gewinnung des Torfes; Bericht von Hrn. Hervé Mangon. |

| Fundstelle: | Band 146, Jahrgang 1857, Nr. LXV., S. 252 |

| Download: | XML |

LXV.

Ueber die von Hrn. Lepreux zu Crouy-sur-Ourcq erfundene

Maschine zur Gewinnung des Torfes; Bericht von Hrn. Hervé Mangon.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, August 1857, S. 513.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Ueber Lepreux's Maschine zur Gewinnung des Torfes.

Die Gewinnung des Torfes aus tiefen, mit Wasser angefüllten Torfstichen wird durch

ein Werkzeug bewirkt, welches man den großen Flügelspaten

(grand louchet) nennt; derselbe besteht aus einem

leichten, etwa 1 Decimeter breiten Blatte, welches auf jeder Seite mit einem

rechtwinkelig darauf stehenden schneidenden Blatte versehen ist, so daß ein

Torfprisma auf einmal auf drei Seiten abgestochen wird. Ein solcher Spaten wird

mittelst eines 3, 4, selbst 5 Meter langen Stieles gehandhabt. Man begreift, welche

Kraft und Geschicklichkeit das Arbeiten mit diesem Gezähe erfordert, und erkennt,

welcher Verlust an Zeit und Material dadurch veranlaßt wird.

Hr. Lepreux hat nun dieses mangelhafte Verfahren bei der

Torfgewinnung durch eine leicht in Betrieb zu setzende und leicht wirkende Maschine

zu ersetzen gesucht und mit derselben recht gute Resultate erlangt.

Sein Apparat besteht aus einem kleinen, auf vier Rädern ruhenden Wagen; die Räder

desselben stehen und bewegen sich auf einer leichten Schienenbahn, die am Rande des

im Betriebe befindlichen Torfstiches gelegt ist. Auf dem Wagen ist eine Winde

angebracht, deren letztes Getriebe in eine lange und starke, senkrechte Zahnstange

greift, die in der Mitte einer Blechplatte befestigt ist, welche bei 0,40 Meter

Breite etwas länger als das auszubeutende Torflager mächtig ist.

Diese Blechplatte bildet den wesentlichen Theil des Apparates und den Körper des

Spatens. An ihrem untern Theil ist sie mit drei Messern versehen, welche ein

horizontales Ausschneideisen von 0,40 Met. Seite bilden. Dieses Werkzeug, welches

durch sein eigenes Gewicht, und nöthigenfalls mit Hülfe der erwähnten Zahnstange

niedergeht, trennt natürlich eine Torfmasse ab, welche ein gerades Prisma mit

quadratischer Basis von 0,40 Met. Seite bildet, dessen Länge gleich der Tiefe ist,

bis zu welcher das Gezähe niedergebracht wurde. Man läßt den mechanischen Flügelspaten auf eine

Torfmasse einwirken, welche durch eine vorhergehende Operation schon vertical an

zwei auf einander senkrecht stehenden Seiten abgeschnitten worden ist, so daß jedes

neu wegzunehmende Prisma nur auf zweien seiner Seiten freigemacht zu werden

braucht.

Nun genügt es aber nicht, das Torfprisma in senkrechter Richtung von der Masse

abzuschneiden, sondern die weit schwierigere Arbeit ist die Lostrennung desselben in

horizontaler Richtung, mehrere Meter unter dem Wasser, und die Emporhebung des

Prismas auf den Boden, um es in Ziegel zu theilen, oder es zu zerbröckeln, damit die

Torfmasse geformt werden kann.

Hr. Lepreux hat die Schwierigkeiten dieser Aufgabe auf

eine einfache und sinnreiche Weise gelöst. Eine senkrechte Eisenstange, welche so

von Hälsen gehalten wird, daß sie sich darin drehen kann, ist an der einen Kante der

großen Blechplatte angebracht, die den Rücken des Spatens bildet; diese Stange ist

an ihrem untern Ende mit einem starken, fast horizontalen Messer versehen, welches

unter das Ausschneideeisen des Spatens treten und diese Oeffnung zum Theil

verschließen kann. Wenn der Spaten auf die Sohle der Torfablagerung gelangt ist, so

genügt es, der Eisenstange mit der Messerklinge eine drehende Bewegung zu ertheilen,

um das Torfprisma unten horizontal abzuschneiden und es zu gleicher Zeit so

festzuhalten, daß man es, ohne es zu zerbrechen, emporheben kann, was mit Hülfe des

Räderwerks und der Zahnstange bewirkt wird.

Die Stange mit welcher das erwähnte Messer verbunden ist, hat ein knieförmiges Gelenk

von sehr sinnreicher Einrichtung, wodurch das Messer in den Stand gesetzt wird in

etwas schiefer Richtung in die Masse einzudringen, was zum Wegnehmen des folgenden

Primas erforderlich ist.

Eines von den kleinen Rädern, welche den Apparat tragen, ist mit 0,40 Met. weit von

einander entfernten Einschnitten versehen, so daß der den Apparat bedienende

Arbeiter, nachdem er ein Torfprisma herausgeschnitten hat, die Maschine leicht in

die genaue Stellung bringt, welche sie einnehmen muß um das folgende Prisma

ausstechen zu können.

In den Torfstichen der Umgegend von Paris wird das Brennmaterial in Form von sehr

unregelmäßigen Ziegeln verkauft, von denen 1000 Stück 700 bis 800 Kilogr. wiegen und

20 bis 28 Francs kosten. Diese Ziegel werden auf zweierlei Art dargestellt. Das

erste Verfahren besteht darin, den Torf in kleine Prismen zu zerschneiden, deren

quadratische Basis bei 0,40 Met. Länge etwa 0,10 Met. Seite im frischen Zustande

hat. Durch das Trocknen in der Luft und an der Sonne erleiden die Torfziegel eine sehr

beträchtliche Schwindung, und erlangen hinreichende Festigkeit um transportirt

werden zu können.

Das zweite Verfahren besteht darin, den frisch gewonnenen Torf zu zerbröckeln und ihn

dann auf gewöhnliche Weise in Kasten zu Ziegeln zu formen.

Die Lepreux'sche Maschine paßt zu beiden Verfahrungsarten.

Beim zweiten Verfahren wird das Torfprisma in großen Stücken in eine Truhe neben der

Maschine geworfen und von einem Arbeiter zerbröckelt, während der Spaten zur

Gewinnung eines andern Prismas niedergelassen und wieder emporgezogen wird.

Sollen dagegen die Ziegel direct dargestellt werden, so erhält der Lepreux'sche Apparat noch einen Zusatz, womit das

Torfprisma senkrecht auf seine Länge in Stücke von 0,40 Met. zertheilt wird. Diese

Würfel werden zu einem Durchschnitt geschafft, welcher sie in 16 vollkommen

regelmäßige Ziegel zerschneidet, die man wie gewöhnlich trocknet.

Nach den vom Berichterstatter eingezogenen Erkundigungen kostete im vorigen Jahr zu

Meaux die Gewinnung des zum Formen von 1000 Ziegeln erforderlichen Torfs, so wie

seine Zerkleinerung 1 Franken, während mit der Lepreux'schen Maschine die Arbeitslöhne für ein gleiches Quantum nur 0,30 Fr.

betrugen. Mit der Maschine waren zwei Arbeiter im Stande täglich so viel Torf zu

gewinnen, um 40,000 Ziegel zu fabriciren; sie verdienten folglich täglich 12 Francs.

Indem man den Arbeitern, welche nur Taglöhner waren, diesen hohen Lohn beließ, blieb

immer noch genug übrig um die Ankaufskosten der Maschine, welche 1200 Franken

betragen, schnell zu amortisiren.

Die in Gegenwart der Commission der Société

d'Encouragement angestellten Versuche haben gezeigt, daß zur Gewinnung

eines Torfprismas von 0,40 Met. Seite und 2,70 Met. Höhe, im Durchschnitt 1 1/2

Minuten erforderlich waren; dieß entspricht einem täglichen Gewinnungsquantum von

beiläufig 170 Kubikmeter frischen Torf; dieses Resultat nähert sich ziemlich

demjenigen der Praxis, welches sich auf 160 K. M. per

Tag beläuft.

Der Apparat erfüllt seinen Zweck sehr gut, und gestattet an den Gewinnungskosten des

Torfs 70 Proc. zu ersparen. Ueberdieß erfordert er keine besonders geschickten

Arbeiter, die auf dem Lande immer seltener werden. Er wird daher bei dem Betriebe

der Torfstiche von wesentlichem Nutzen seyn.

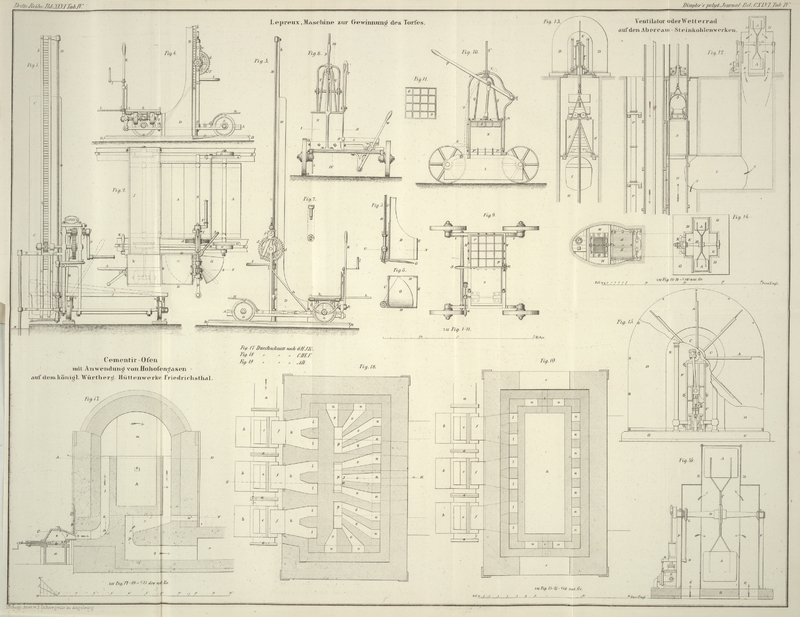

Beschreibung der Torfstechmaschine.

Fig. 1,

vordere Ansicht der Maschine; dieselbe wird am Rande der zu gewinnenden Torfbank

aufgestellt.

Fig. 2,

Grundriß der Maschine.

Fig. 3,

Seitenansicht.

Fig. 4, andere

Seitenansicht und theilweiser Durchschnitt nach X, Y der

Fig. 2.

(Aus Mangel an Platz konnte der obere Theil des Apparates nicht dargestellt

werden.)

Fig. 5, 6 und 7, einzelne

Theile; Fig. 6

ist ein horizontaler Durchschnitt nach U, V der Fig. 5.

A, A Boden des Wagens mit vier Rädern; er ist auf

Traversen angebracht, die mit den Achsen durch Schraubenbolzen verbunden sind. Auf

diesem Breterboden sind alle Theile der Maschine angebracht.

a. Räder des Wagens; sie sind mit Spurkränzen versehen

und laufen auf den Schienen B, B.

B, B sind auf eichene Bohlen befestigte Schienen, auf

denen die Räder der Maschine, am Rande des Torfstiches, stehen und sich auch darauf

bewegen können, wie Fig. 1 zeigt; diese Schienen sind leicht und können daher ohne

Anstrengung verlegt werden.

C Blechplatte von 0,40 Met. Breite (Fig. 1), senkrecht

aufgestellt.

Auf beiden Seiten dieser Platte sind rechtwinkelig zwei andere symmetrische Platten

D, D angebracht, welche ebenfalls aus Eisenblech

bestehen und nach unten zu breiter sind, wie man aus Fig. 3 und 4 ersieht. Nach unten zu

sind diese Platten D, D durch eine vierte Blechplatte

E vereinigt, welche weniger hoch und mit der

Hauptplatte C parallel ist.

Diese vier vereinigten Platten haben somit unten die Form eines geraden Prismas mit

quadratischer Basis (Fig. 2), und bilden einen geschlossenen Spaten, mit dessen Hülse man,

wenn man ihm den erforderlichen Druck ertheilt, um ihn nieder zu treiben, ein

Torfprisma ausstechen kann, dessen Höhe nach der Tiefe, auf welche das Gezähe

eingetrieben wird, verschieden ist.

b Zahnstange, welche in der Mitte der Blechplatte C und hinter dem Spaten C, D, D,

E befestigt ist. Sie steht mit einem Getriebe c

im Eingriff, wodurch das Ganze nach Belieben nieder oder aufwärts gedrückt werden

kann, indem die Bewegung von dem seitwärts angebrachten Räderwerk ausgeht.

d Zahnrad, welches auf der Getriebwelle c befestigt ist, und mit einem andern Zahnrade e im Eingriff steht.

e Getriebe, welches das Zahnrad d bewegt und von der Kurbel F in Bewegung

gesetzt wird.

F Kurbel am Ende der Getriebwelle e, auf welcher sie durch einen Splint festgehalten wird.

f Sperrrad und Sperrkegel auf der Getriebwelle e.

Das Gerüst der Winde besteht, wie Fig. 1 und 3 zeigen, aus zwei

parallelen Ständern, zwischen denen sich die Wellen d

und e drehen. Diese Ständer sind auf dem Boden A, A mittelst Bolzen befestigt und zwar auf einer

Traverse g, welche mit den Radachsen a. des Wagens parallel ist (Fig. 2). Das Ganze ist

noch mit einer starken Eisenstange h (Fig. 3) befestigt, welche

als Strebe dient.

z, z sind zwei Coulissen, zwischen denen die Zahnstange

b verschiebbar ist, welcher sie zur Leitung dienen;

diese Coulissen werden zwischen zwei horizontalen Stäben y,

y, welche mit einem der Gerüstständer der Winde in Verbindung stehen,

senkrecht erhalten (Fig. 1).

G Messer in Form eines Sectors, womit das Torfprisma

unten abgeschnitten wird, nachdem der Spaten auf die erforderliche Tiefe gelangt ist

(Fig. 1,

2, 4, 5 und 6).

H eiserne Stange, mit der Zahnstange durch Hälse

verbunden, in denen sie sich drehen kann, während sie den Bewegungen der Zahnstange

folgt. Am untern Ende der Stange H ist das Messer G angebracht, welches also ihrer Drehung folgt.

I Griff, mittelst dessen man die Stange H dreht. Will man nun den Apparat in Betrieb setzen, so

bringt man ihn in die Fig. 1 dargestellte

Stellung an dem Rande eines Torfstichs, und an einen Punkt wo die Torfmasse bereits

rechtwinkelig auf zwei Seiten abgeschnitten ist. Man dreht, wie Fig. 2 zeigt, das Messer

G nach auswärts; dann wirkt man auf die Kurbel F und läßt den Spaten niedergehen, welcher dabei ein

Torfprisma aussticht, dessen Höhe gleich der Tiefe ist, auf welche das Werkzeug

niedergieng. Nachdem das Gezähe die gewünschte Tiefe erreicht hat, dreht man die

Stange H einwärts, und das Messer schneidet das Prisma

unten ab, indem es dasselbe zugleich stützt. Das Gezähe wird alsdann wieder in die

Höhe gezogen, während das Messer G in der in Fig. 5 und 6 angegebenen

Stellung bleibt.

Da der schneidende Sector G stets unten eine gewisse, an

ihm hängenbleibende Torfmenge mit sich führt, so begreift man, daß seine Dicke

zunimmt und daß, wenn das folgende Prisma abgeschnitten werden soll, er dieß nicht

so tief bewirken kann, als es nothwendig ist, daher ein beachtenswerther Theil von

der Mächtigkeit des Torfmoores ungewonnen bliebe. Dieß ist ein Nachtheil, welchem

der Erfinder dadurch abgeholfen hat, daß er das Messer G

schief wirken läßt. Ist es nach außen gedreht, so steht es senkrecht auf der Stange

H, führt man es aber unter den Spaten, so dringt es

schief in die Torfmasse ein. Die Vorrichtung zu diesem Zweck ist aus Fig. 5 und 7 ersichtlich. Man

bemerkt, daß das Messer G mit der Stange H mittelst eines knieartigen Bruches verbunden ist, der

aus zwei gezahnten, ineinander greifenden Theilen besteht; in Folge dieser

Einrichtung befindet sich, wenn das Messer G geschlossen

ist, der untere Theil der Stange H nicht mehr in der

Verlängerung ihres obern Theiles.

Obgleich das Torfprisma in Folge seines Untertauchens einen Theil seines Gewichtes

verliert, so wiegt es doch noch genug, daß es nothwendig ist es in dem Maaße zu

zerschneiden, als es über das Wasser empor kommt; dieß ist eine Nebenarbeit, welche

mit Hülfe der nachfolgend beschriebenen Vorrichtungen ausgeführt wird.

J ist ein kleines, bewegliches, mit den Achsen der

Wagenräder a paralleles Bret, welches eine von diesen

Achsen bedeckt (Fig.

1, 2

und 3).

Das eine Ende dieses Bretes liegt auf dieser Achse mittelst eines eisernen

Halbkreises i, dessen Durchmesser ihm als Drehungsachse

dient. Das andere Ende, von zwei festen Haken o, o

gehalten, ruht auf zwei Rollen j, j, welche am Ende des

kurzen Armes eines Winkelhebels K angebracht sind.

k ist eine Blechplatte am Ende des Bretes J und so angeordnet, daß sie mit dem Torfprisma, in dem

Zeitpunkt wo dasselbe aus dem Wasser tritt, sich in gleicher Linie befindet. Diese

Platte wirkt als Messer, und da ihr eine wiederkehrende horizontale Bewegung

ertheilt werden kann (mittelst einer Zahnstange, womit sie versehen ist, und

mittelst eines Getriebes welches in dasselbe eingreift und das durch eine Kurbel

bewegt wird), so zerschneidet sie das Torfprisma in so viele kleine Prismen oder

Ziegel als man will.

L ist die Zahnstange und l

das Getriebe mit Kurbel, welche zur Bewegung der Blechplatte k dienen.

Jedesmal wenn diese Platte ein Stück Torf abschneidet und an ihren Platz zurückkehrt,

nimmt sie dasselbe mit sich. Sobald der die Maschine bedienende Arbeiter das

bewegliche Bret J aufhebt, indem er auf den Hebel K drückt, gleitet das Torfstück auf der geneigten Ebene

herab und gelangt in einen Laufkarren, der es der Maschine zuführt, welche die

Torfwürfel zertheilt.

Soll hingegen der Torf zerkleinert und dann geformt werden, so braucht der Arbeiter

das Bret J nicht zu heben, sondern er wirft den Torf direct in den Kahn,

welcher bei M, in der Nähe der Maschine, stehen muß

(Fig.

1).

m ist eine senkrechte Stange, die in Hälsen gehalten

wird, welche an den Enden der Arme y, y angebracht sind.

Sie geht in das Wasser des Torfstichs nieder und dient um den Kahn in einer gewissen

Entfernung von dem Spaten zu halten, damit sich derselbe ganz frei bewegen kann.

n, n (Fig. 1, 2, 3 und 4) sind zwei Klauen,

welche als Bremsen wirken und deren Zähne in Einschnitte in den Spurkränzen der

Räder a. greifen, die der Winde am nächsten stehen. Wenn

das Torfprisma gehoben worden ist, so hebt der Arbeiter diese Klauen, zieht den

Wagen weiter, und wenn die Räder wieder so stehen, daß die Klauen abermals in die

Einschnitte treten können, so läßt er sie einfallen. Diese Einrichtung dient als

Theilungszeichen, um die Breite des abzustechenden Torfprismas anzugeben.

Maschine zum Zerschneiden der Torfwürfel in

Ziegel.

Fig. 8 ist die

Ansicht dieser Maschine von vorn.

Fig. 9 ist der

horizontale Durchschnitt nach der Linie I, II der Fig. 8.

Fig. 10 ist

der senkrechte Durchschnitt durch die Linie III, IV der Fig. 8, und senkrecht auf

der Richtung der Radachsen.

Fig. 11 zeigt

einzelne Theile.

N Kasten von dickem Blech und von quadratischem

Querschnitt; derselbe liegt auf einem vierrädrigen Wagen und nimmt fast die Hälfte

von dessen Breite ein.

Dieser Kasten ist oben offen, um einen Kolben von gleichem Querschnittt aufnehmen zu

können, der den Torf zusammenpressen und ihn durch einen Rost von schneidenden

Klingen treiben muß, welcher den Boden des Kastens bildet.

O Kolben, welcher den Torf zusammendrückt, in Fig. 11

besonders im Grundriß dargestellt.

P Rost, der den Boden des Kastens N bildet; er besteht aus sechs schneidenden Klingen, welche Quadrate

umschließen (Fig.

9), der Art, daß unter der Wirkung des Kolbens sechzehn Ziegel von ganz

gleichen Dimensionen auf einmal geschnitten werden. Die Schneiden sind außerhalb des

Kastens festgeschraubt.

Fig. 8 und

10

zeigen, daß der Kolben O mittelst des sich um den festen

Punkt Q drehenden Hebels p

bewegt wird, und daß dieser Hebel den Kolben mittelst einer Stange hebt, welche mit

dem Hebel durch eine Gabel verbunden ist. Damit der Kolben genau senkrecht niedergeht und einen

gleichförmigen Druck ausübt, muß sich der Hebel p stets

in derselben senkrechten Ebene bewegen; zu dem Ende wird er in einer Coulisse r geführt, welche ihm am Ende seines Laufs am obern

Theil eine Ruhrast darbietet, mit einer kleinen Druckfeder um ihn zu halten.

Der Kolben O ist außerdem mit vier Stäben q versehen, die auf jeder Ecke desselben befestigt sind

und sich oben in einem einzigen Stäbe q' vereinigen,

welcher durch eine Hülse geht, sich mit dem Kolben hebt oder senkt, und ihn bei

seinem Laufe senkrecht führt.

Eine von den Seiten des Kastens N ist beweglich und dient

als Thür zum Einbringen des Torfes. Diese Thür dreht sich um ihre Ecke R. (Fig. 9 und 10) und wird mittelst

eines Griffes S gehandhabt, welcher an der

entgegengesetzten Ecke angebracht ist.

T ist eine Coulisse, in welcher sich die Thür des

Kastens (Fig.

8) bewegt und worin sie, nachdem sie gehoben ist, mittelst einer Ruhrast

und einer Feder gehalten wird.

s kleiner Wagen, bestehend aus einer Blechplatte mit

Rändern; er ist auf zwei Rollen beweglich und wird mit Hülfe eines Hebels W gehandhabt.

Man verfährt auf folgende Weise: Man bringt den Torf auf die verschiebbare Platte s, hebt die Thür des Kastens N in die Höhe und wirkt auf den Hebel W ein,

um die Platte in das Innere des Kastens zu schieben; hierauf läßt man die Thür

nieder, und indem man den Hebel in der entgegengesetzten Richtung bewegt, wird die

verschiebbare Platte zurückgezogen, während das Torfstück zurückbleibt, indem

dasselbe von der Thür zurückgehalten wird; man braucht nun bloß noch den Kolben O wirken zu lassen, und die Ziegel werden sogleich

geschnitten und fallen zwischen die Räder des Wagens.

t ist eine Blechplatte, welche die Erde wegstreicht; sie

ist, wie Fig.

10 zeigt, an die beiden Räder befestigt, welche sich auf der Seite des

Kastens N befinden, und dient auch um zu verhindern daß

die Torfziegel außerhalb des Weges fallen, den der Wagen durchläuft.

Tafeln