| Titel: | Ueber Luftkessel bei Locomotiv-Speisepumpen; von B. Hager. |

| Autor: | B. Hager |

| Fundstelle: | Band 146, Jahrgang 1857, Nr. LXXVI., S. 321 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Ueber Luftkessel bei

Locomotiv-Speisepumpen; von B.

Hager.

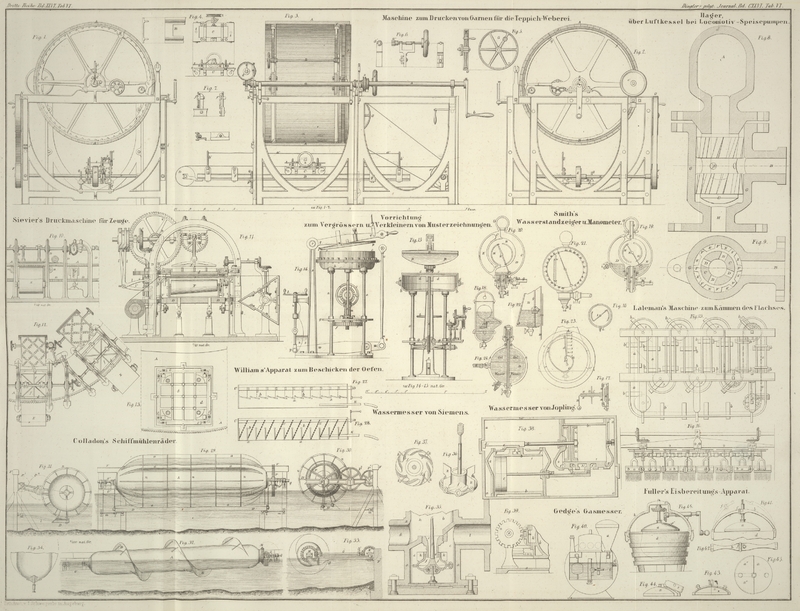

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Hager, über Luftkessel bei

Locomotiv-Speisepumpen.

Der Maschinenmeister der New-York Newhaven-Eisenbahn G. B. Simonds brachte im Jahre 1854, um die Wirkungen von

Luftkesseln bei Locomotiv-Speisepumpen genau beobachten zu können, solche von

dickem Glas an einigen Pumpen an. Das Resultat dieser Untersuchungen zeigte, daß

dieselben nicht, wie man allgemein glaubte, nutzlos seyen, sondern im Gegentheil

sehr vortheilhaft wirken, indem sie nicht bloß die Bewegungen der Ventile, auch bei

bedeutenden Geschwindigkeiten, sehr erleichterten, sondern auch die Heftigkeit der

durch die Ventile auf die Speiseröhren hervorgebrachten Stöße ungemein verminderten.

Es möchte daher nicht ohne Interesse seyn, da in Deutschland an Locomotivpumpen nur

selten Windkessel angebracht sind, diesen Resultaten einige Aufmerksamkeit zu widmen

und wo möglich Nutzen davon zu ziehen.

Das zu den Versuchen verwendete Glas war 3/4 Zoll stark, auf beiden Seiten

aufgeschliffen und mit einer Klammer von Eisen, die über das Glas lief und sich an

beiden Seiten des Ventils einhakte und durch welche eine Schraube auf eine Platte,

die das Glas oben verschloß, ging, über dem Ventil befestigt. Der Glascylinder war

ungefähr 7 Zoll hoch und von 2 1/2 Zoll innerem Durchmesser.

Bei geringen Geschwindigkeiten der Pumpen, welche 20 Zoll Hub hatten, füllte sich der

Glascylinder bis 1 1/2 Zoll von der ihn verschließenden Platte, indem das Wasser

leicht mit jedem Kolbenhube pulsirte. Bei größeren Geschwindigkeiten fiel jedoch

dieses Wasserniveau gegen die allseitige Erwartung, bis bei einer Geschwindigkeit

von 35 englischen Meilen per Stunde mit Treibrädern von

5 1/2 Fuß Durchmesser, die Wasseroberfläche größtentheils 5 Zoll unter der

Deckplatte stand. Merkwürdig ist nun hierbei, daß bei jedem Kolbenhube im Mittel des

Glascylinders sich eine Wassersäule von 4 Zoll Höhe und ungefähr 1 Zoll Durchmesser

erhob, welche genau die Außenfläche hatte, wie die innere Fläche des Glascylinders.

Die Zunahme der Luftsäule oder das Sinken des Wasserniveau's im Glase ist eine Erscheinung,

die sich bloß durch die Vermuthung erklären läßt, daß sie Folge eines

ununterbrochenen Wasserzuflusses in den Kessel ist, denn offenbar gehört weniger

Wasserdruck dazu, das Ventil fortwährend offen zu erhalten, als es immer abwechselnd

zu öffnen, wie es jedenfalls bei geringeren Geschwindigkeiten geschieht. Es fällt

also wahrscheinlich bei höheren Geschwindigkeiten das Ventil nicht bei jedem

Kolbenhube in seinen Sitz zurück und wird durch den Luftkessel ein ununterbrochener

Wasserzufluß in den Kessel hervorgebracht, während die Wirkung jedes Kolbenhubes von

der gepreßten Luft im Luftkessel absorbirt und dadurch dieses Steigen einer

Wassersäule im Mittel der Luftsäule, die schneller nach oben als nach den Seiten hin

weichen kann, erzeugt wird.

Mittelst dieser Hypothese läßt sich nun erklären, daß die Speiseröhren, sowie die

Kolben der Speisepumpen, weniger durch Ventilstöße und die unterbrochene Bewegung

der in ihnen laufenden Wassersäulen zu leiden haben, weil eben diese durch Anwendung

von Luftkesseln gänzlich wegfallen, und die Praxis bestätigt dieß vollständig, da es

Thatsache ist, daß die Speiseröhren sehr selten bei den Locomotiven brechen, an

denen Luftkessel mit den Speisepumpen verbunden sind.

Nach wenigen Versuchsfahrten brach leider ein Glascylinder mit einer heftigen

Explosion im Maschinenhaus und warf die Glassplitter mit fürchterlicher Gewalt nach

allen Seiten, bis in die äußersten Ecken des Gebäudes, jedenfalls eine Folge der

ungleichen Ausdehnung des Glascylinders und der ihn haltenden Eisenklammer;

glücklicherweise geschah kein Unglück, allein die Folge davon war die sofortige

Entfernung der übrigen improvisirten gläsernen Windkessel und deren Ersetzung durch

metallene.

Vor diesen Versuchen glaubte man, wie auch gegenwärtig noch in Deutschland und

England, daß Pumpen mit langem Kolbenhube, d.h. Pumpenkolbenhub dem

Cylinderkolbenhub gleich, bei hohen Geschwindigkeiten nicht gut arbeiten, und

verband die Pumpenstangen mit den Rückwärts-Excentrics; es hat dieses jedoch

viele Unannehmlichkeiten und ist bei Locomotiven, zwischen deren Treibrädern der

Feuerkasten hängt, durch den hierdurch entstehenden unverhältnißmäßig großen

Radstand ein Nachtheil, den man durch Pumpen mit langem Kolbenhub, welche an beiden

Seiten des Kessels angebracht sind, ganz umgeht. Bei Reparaturen kann man besser zu

den Pumpen kommen, welche sich bei längerem Kolbenhube auch weniger abnutzen, und

braucht die Speiseröhren nicht unter allen nur erdenklichen Winkeln zu biegen, um

vom Tender aus unter den Kessel zu den Pumpen zu gelangen.

Gegenwärtig bringt man bei allen Locomotiven in den Vereinigten Staaten den

Feuerkasten zwischen den Treibrädern an, auch bei Lastmaschinen, da hierdurch das

Gleichgewicht besser vertheilt und ein ruhigerer Gang erzielt wird.

Eine weitere Eigenthümlichkeit der amerikanischen Locomotiven ist das bewegliche

Vordergestell mit vier kleinen Laufrädern und der weite Schornstein, so wie eine in

der Mitte des Kessels hängende Glocke, mit welcher vor Wegübergängen geläutet wird.

Eine hoch über dem Wegübergang gleich einer Ehrenpforte angebrachte Tafel mit den

Worten „Look out for the Engine, while the bell

rings“ (siehe dich nach der Locomotive um, wenn die Glocke

klingt) warnt den einsamen Wanderer die Bahn nicht zu überschreiten, wenn geläutet

wird. Der Locomotivführer hat einen überbauten Stand, der an beiden Seiten mit

Fenstern versehen und nach vorn offen ist. An der Decke sämmtlicher Wagen läuft eine

Schnur hin, die mit der Dampfpfeife verbunden ist und nach welcher jeder Passagier

von seinem Sitz aus gelangen kann. Ein einziger Conducteur bedient den ganzen Zug

und keinem Passagier wird ein Sitz angewiesen, sondern jedem die Auswahl gestattet;

auch während des Fahrens darf man aus einem Wagen in den andern gehen, indem selbige

hinten und vorn eine Thür und in der Mitte einen Gang haben, an dessen beiden Seiten

rothsammetne Sitze für je zwei Personen angebracht sind. Die Wagen enthalten

gewöhnlich 60 Plätze, sind mit Mahagoni furnürt und mit Goldleisten und Spiegeln

geziert. An einer Seite ist ein Cabinet (privy) für

Damen angebracht, in welchem sich ein kleines Sopha befindet, dessen Kissen zum

Abnehmen u.s.w. ist. In jedem Wagen ist auf einem Ecktischchen ein großer thönerner

Krug mit frischem Wasser und einem Becher, und im Winter steht in der Mitte ein

eiserner Ofen. Auf vielen Bahnen sind an den Wägen Ventilationsapparate angebracht,

welche die Luft durch Wasser führen ehe sie in den Wagen tritt, und so immer eine

reine, frische Luft herbeischaffen, was bei einem trockenen, staubigen Sommer sehr

angenehm ist. Die bequemsten Waggons haben die Bahnen mit 6 Fuß breitem Geleise (broad gauge-railroads).

Zu erwähnen ist noch, daß man den Ventilen jetzt nicht über 1/4 Zoll Hub gibt,

während man früher 5/8 Zoll als das gewöhnliche Maaß annahm. Ein oft angewendetes

Ventil ist Bradley's

puppet valve, Fig. 8 und 9. Es ist in der Praxis

immer mit vielen Schwierigkeiten verbunden gewesen, ein gut schließendes und mit

wenig Reibung arbeitendes Ventil herzustellen. Die wenigste Reibung verursachen die

Kegelventile, sie sind aber nicht gut genau schließend anzufertigen und schlagen sich beim Gebrauch

leicht aus. Das Kegelventil hat den Uebelstand, daß es in seinen Führungen mit mehr

Reibung arbeitet und immer auf derselben Stelle niederfällt, d.h. sich nicht

horizontal um seine Achse dreht und hierdurch leicht undicht wird und sich einseitig

abnutzt. Man hat deßhalb durch verschiedene complicirte Mechanismen versucht, einem

Kegelventil neben seiner verticalen eine horizontale rotirende Bewegung zu geben;

Bradley's Ventil nun ist sehr einfach und bewegt sich

automatisch bei jedem Hub ein wenig um seine Achse.

Das Ventil C besteht aus einem Cylinder, der sich lose in

den Seiten eines hohlen Cylinders G, des Ventilgehäuses,

auf und nieder bewegen läßt und an seinen Seiten mit spiralförmigen Rippen F und Einschnitten E

versehen ist, durch welche das Wasser in die Höhe steigen kann. In der Mitte der

Ventilhöhe sind die Rippen, um dem Wasser hinlänglichen Raum zum Abfließen durch B zu geben, ganz weggelassen. Das Ventil ist oben bis

zur Mitte ausgebohrt und hat vier Verbindungsöffnungen D, D,

D, D, welche, wenn dasselbe geöffnet ist, eine Verbindung des zu hebenden

Wassers mit dem Luftkessel A herstellen, gegen dessen

untern Rand es mit seiner obern Fläche anschlägt. Sobald nun der Wasserzufluß durch

H unterbrochen wird, fällt das Ventil durch seine

Schwere in seinen Sitz zurück, wie ein gewöhnliches Kegelventil, ausgenommen, daß es

seine Rippen genau in dem Ventilgehäuse und fast ohne Reibung führen, und das in den

Einschnitten des Ventils aufsteigende Wasser dasselbe ein wenig um seine Achse

dreht.

Solche Ventile sind auch wiederholt bei hydraulischen Pressen, welche bekanntlich oft

mit einem Druck von mehreren hundert Pfund auf den Quadratzoll arbeiten müssen,

erfolgreich angewendet worden, und haben den Vortheil, auch bei sehr kleinen

Dimensionen, dicht zu schließen und der Abnutzung lange zu widerstehen, da eben eine

stellenweise Abnutzung unmöglich ist.

Tafeln