| Titel: | Verbesserungen an den Mulespinnmaschinen, welche sich John Platt, Mechaniker zu Oldham in Lancashire, einer Mittheilung zufolge, am 17. Decbr. 1856 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 146, Jahrgang 1857, Nr. CVI., S. 410 |

| Download: | XML |

CVI.

Verbesserungen an den Mulespinnmaschinen, welche

sich John Platt, Mechaniker

zu Oldham in Lancashire, einer Mittheilung zufolge, am 17. Decbr. 1856 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Sept. 1857,

S. 190.

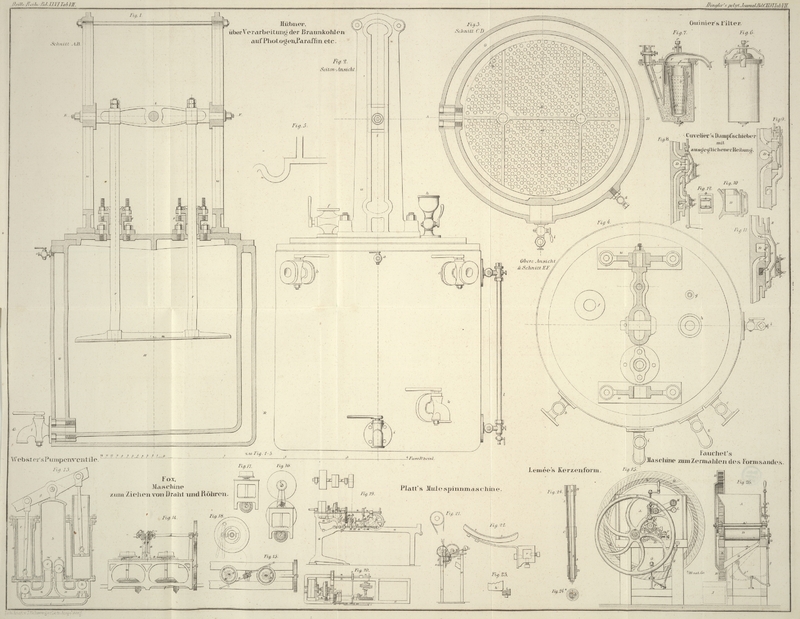

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Platt's Verbesserungen an den Mulespinnmaschinen.

Diese Erfindung bezieht sich auf die nach dem Princip von Sharp und Roberts construirten Mulemaschinen,

und zwar auf diejenigen Mechanismen, welche zum Zurückdrehen der Spindeln und zum

Einwinden dienen. Nach der üblichen Methode bedient man sich zu diesem Zweck des

sogenannten langen Einwindeschaftes, welcher mittelst einer Kuppelung zu gewissen

Zeiten in Rotation gesetzt wird. Diese Kuppelung lassen wir hinweg und wenden statt

derselben eine feste und lose Rolle an. Ein Excentricum oder ähnlicher Apparat

schiebt einen Treibriemen auf die eine oder die andere dieser Rollen, je nach der

Richtung, in welcher die genannte Welle rotiren soll.

Fig. 19

stellt den Kopf einer Mulemaschine und dessen Apparat in der vorderen Ansicht dar,

Fig. 20

im Grundrisse und Fig. 21 in der Endansicht.

a ist das Gestell; b die

Schneckenwelle. Ein an der letztern befestigtes Winkelrad c greift in das Winkelrad d, welches an dem

langen Einwindeschaft e befestigt ist. Dieser ist mit

dem einen Ende in dem Gestell a gelagert; sein anderes

Ende läuft in einer an dem Ende der Achse f angebrachten

Hülse, welche eine lose Rolle g enthält. Letztere

enthält eine Nabe, an welche die Rolle h befestigt ist.

Die Rollen g und h empfangen

ihre Bewegung von einer in geeigneter Lage angeordneten Welle z. Das Rad i ist gleichfalls an die Nabe der

Rolle g festgekeilt, und greift in das Stirnrad j. Dieses sitzt an der kurzen Achse k, welche mittelst des Getriebes l die gewöhnliche Achse m zu den geeigneten

Perioden in Bewegung setzt. An der Welle n befindet sich

ein Excentricum, dessen Stange p für den an einer

Schiebstange r befestigten Haken q als Aufhälter wirkt. An die im Gestell a

gelagerte Schiebstange r ist der Riemenführer s und die Bremse t

befestigt. Mit einem Stifte v der Schiebstange ist eine

Feder verbunden, deren anderes Ende an einem Zapfen x

des Gestells a befestigt ist. Die Stange r ist außerdem mit einem Arm u versehen, welcher zu geeigneten Perioden durch den Sector der

Fallschiene in Thätigkeit gesetzt wird. Dadurch wird die Schiebstange nach der

Richtung des Pfeils gezogen, wobei sie mittelst des Riemenleiters s den Riemen von der Rolle h

auf die Rolle g schiebt, und zugleich die Bremse mit der

Rolle h in Berührung bringt, wodurch das Bewegungsmoment

der Welle e und folglich auch der Schneckenwelle

allmählich vermindert wird.

Die feste und lose Rolle h und g kommen nur in Wirksamkeit, wenn das zum Abschlagen der Fäden

erforderliche Zurückdrehen der Spindeln herbeigeführt werden soll. Zu diesem

Zeitpunkt gelangt die Excentricumstange p in eine solche

Lage, daß sie den Haken q auslöst; die Schiebstange r kommt sofort in Bewegung und der Riemen wird von der

losen Rolle g auf die feste h geschoben. Die Winkelräder d und c setzen als dann die Schneckenwelle b in Wirksamkeit. Sobald aber die Umsetzung der Bewegung

beim Einfahren des Wagens erfolgen soll, kommt der Sector der Fallschiene auf obige

Weise mit dem Arm u in Berührung.

Die Figuren 22

und 23 sind

besondere, nach größerem Maaßstabe gezeichnete Ansichten des Bremsapparates, welche

die Befestigungsweise desselben an die Schiebstange r,

und die Gestalt des an die Rolle h sich legenden

Bremsstückes zeigen.

Tafeln