| Titel: | Ueber die fabrikmäßige Verarbeitung der Braunkohlen auf Photogen, Paraffin u.s.w.; von B. Hübner, Director der Bitterfelder Photogen- und Paraffin-Fabrik. |

| Autor: | B. Hübner |

| Fundstelle: | Band 146, Jahrgang 1857, Nr. CX., S. 419 |

| Download: | XML |

CX.

Ueber die fabrikmäßige Verarbeitung der

Braunkohlen auf Photogen, Paraffin u.s.w.; von B. Hübner, Director der Bitterfelder

Photogen- und Paraffin-Fabrik.

(Fortsetzung von S. 216.)

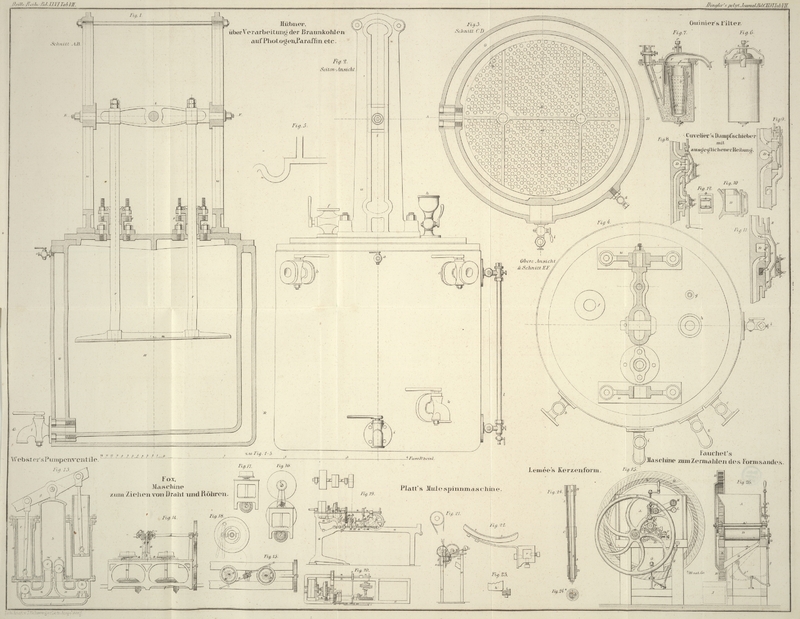

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Hübner, über die fabrikmäßige Verarbeitung der Braunkohlen auf

Photogen, Paraffin etc.

Wie schon erwähnt, pumpe ich den Theer aus dem zum Ansammeln desselben dienenden

Bassin direct in die Destillationsapparate; besondere Vorrichtungen zu seiner

Entwässerung wende ich nicht an.

Die Trennung von Wasser und Theer wird übrigens um so leichter erfolgen, je größer

die Differenz ihrer specifischen Gewichte, d.h. je leichter der Theer ist. Die

Consistenz desselben bei mittlerer Lufttemperatur hat keinen Einfluß darauf; im

Gegentheil sind die dabei consistentesten Theere gerade die leichtesten und deßhalb

auch diejenigen, welche sich am besten vom Wasser trennen.

Zur Destillation wähle ich niedrige Blasen, deren Helm auf denselben seitlich

angebracht ist, während das Mannloch zum Füllen sich in der Mitte befindet. Von der

tiefsten Stelle des Bodens geht ein Rohr aus, das durch die Ummauerung derselben

hervorragt und hier mit einem Hahne versehen ist, der dazu dient, die geringe Menge

des sich beim Anwärmen noch abscheidenden Wassers abzulassen.

Auch bei den Blasen lasse ich, um eine recht allmähliche, gleichmäßige Wirkung des

Feuers zu erzielen, ähnlich wie bei den Retorten, letzteres unter einem

Gittergewölbe von feuerfesten Steinen sich entwickeln, und führe die heißen

Verbrennungsproducte in Zügen bis in die Höhe jener und über sie hinweg, so daß kein

Theil der Blase außer dem Mannloch der Luft bloßgelegt ist, selbst nicht der Helm, der

innerhalb des obersten Zuges sich befindet. Es ist bei der äußerst geringen latenten

Wärmemenge und der damit verbundenen leichten Verdichtbarkeit der sich entwickelnden

Dämpfe durchaus nothwendig, die Blasen in ihren oberen Theilen sowie deren Helm vor

jeder Abkühlung zu schützen; es würde sonst schon innerhalb der Blase, insbesondere

gegen das Ende der Destillation einer gewissen Theermenge – wo die zum

Verdampfen die höchsten Hitzgrade erheischenden Producte, insbesondere das Paraffin,

sich entwickeln – eine Condensation dieser Producte erfolgen, sie würden

daher in den um diese Zeit glühend gewordenen untern Theil der Blase zurückfallen

und dann eine gleiche Zersetzung erleiden, wie die Destillationsproducte innerhalb

der Retorten, wenn man deren obern Theil zum heftigen Glühen kommen läßt. Bei

solcher fehlerhaften Operation treten dann auch hier und dort gleiche Erscheinungen

ein, d.h. es entweichen aus den Kühlapparaten eine Menge nebelartiger Gebilde, aus

denen man wohl auf eine nicht genügende Condensation geschlossen hat und welche zur

Anlage ungeheurer Vorrichtungen für deren Bewerkstelligung Veranlassung gaben.

Um dem gleichen Uebelstande, nämlich der Verdichtung von dampfförmigen Producten im

oberen Theile der Blase vorzubeugen, wähle ich diese auch nicht zu hoch, so daß jene

daselbst eine genügende, ihre Verdichtung verhindernde Temperatur behalten.

Zur Kühlung der Destillationsproducte aus den Blasen verwende ich bleierne, von

Wasser umgebene Rohre. Das Kühlwasser wird so lange erneuert, bis die

paraffinhaltigen Oele anfangen überzugehen. Alsdann schließe ich den dasselbe

zuführenden Hahn, und hat man die Röhren innerhalb der Gränzen der Nothwendigkeit

gewählt, so erhöht sich die Temperatur des dieselben umgebenden Wassers durch die

beim Verdichten der Paraffinöle frei werdende Wärme von selbst um so viel, daß

dieselben flüssig bleiben und ein Erstarren derselben innerhalb der Röhren nicht zu

befürchten ist.

Was nun die Destillation selbst anlangt, so gehen die ersten leichtesten Oele bei

etwa 100° C. zugleich mit einer geringen Quantität dem Theer noch

beigemengten Wassers über. So lange als letzteres noch nicht vollständig

abgeschieden ist, erhebt sich die Temperatur auch nur wenig, dann aber steigt sie

verhältnißmäßig schnell bis über 200° C., und nun tritt ein Punkt ein, wo die

Destillation stockt und ein heftiges Getöse innerhalb der Blase bemerkbar wird.

Gleichzeitig erscheint unter den Destillationsproducten wieder etwas Wasser.

Bis hieher ungefähr sammle ich das Uebergehende in einem Behälter und fange nun erst

das bei verstärktem Feuer zu Ende der Destillation Resultirende gesondert auf. Dieß

sind dann die paraffinhaltigen erstarrenden Oele, deren Gehalt an reinem Paraffin

bei den Theeren verschiedener Kohlen sehr verschieden ist.

Ich setze übrigens das Feuern so lange fort, bis keine flüssigen Producte mehr

erscheinen. Es entwickeln sich dann am Ende der Arbeit, wenn der Boden der Blase

vollständig ins Glühen geräth, massenhafte gelbe, äußerst beißende Dämpfe; zugleich

zeigt sich eine gelbe, griesige, zähflüssige Materie, welche Naphthalin, diesen

steten Begleiter aller bei sehr hohen Temperaturen erzeugten Zersetzungsproducte,

enthält. Mit dieser zugleich tritt nochmals eine geringe Menge durch Oxydation von

Wasserstoff gebildeten Wassers auf.

Um den Arbeiter vor den während des ganzen Destillationsprocesses, besonders aber zu

Ende desselben sich entwickelnden Gasen und Dämpfen, welche heftige

Augenentzündungen veranlassen, zu schützen, muß man diese durch eine Vorrichtung ins

Freie leiten. Ich füge zu diesem Zwecke an den Ausfluß der Kühlröhre ein gebogenes

Stück Rohr an, dessen Form Fig. 5 zeigt. Die

flüssigen Producte füllen, bevor sie ausfließen, die Biegung desselben und gestatten

so den mit entweichenden Gasen an dieser Stelle keinen Ausweg. Letztere sind

gezwungen vor der Biegung durch das an bezeichneter Stelle nach oben gerichtete

Rohr, welches außerhalb des Gebäudes endet, zu entweichen.

Je stärker und länger eine Blase gegen das Ende der Destillation erhitzt wird, desto

dichter, weniger porös und glänzend ist der äußerst kohlenstoffreiche Rückstand, der

sich übrigens sehr leicht vom Boden jener, wo er sich vorzüglich anlegt, löst. Die

Dauer und Stärke der Hitze hat natürlich einen Einfluß auf die Menge desselben. Doch

ergeben verschiedene Theere bei übrigens gleichem Operiren verschiedene Mengen

davon, und diese sind um so größer, je kreosotreicher der Theer ist.

Aus denselben Gründen, weßhalb ich eine Destillation der Kohlen mittelst überhitzter

Wasserdämpfe nicht für vortheilhaft halte, verwerfe ich diese auch für den Theer.

Eine zweckmäßige Feuerungsanlage schützt am besten vor Verlusten durch

Zersetzungen.

Eine Blase mit 1000 preußischen Quart Füllung destillirt 24 Stunden.

Durch die besprochene Destillation wird der Theer der Art zerlegt, daß die Producte

bis etwa 300° E. gesondert von denen aufgefangen werden, welche über dieser

Temperatur destilliren.

Sowohl die bis 300° C. als auch die bei höher gestiegener Temperatur

erhaltenen Destillationsproducte, welche übrigens aus verschiedenen Theeren gewonnen, verschiedene

specifische Gewichte haben, unterwerfe ich nun einer Behandlung, resp. Mischung mit Natronlauge und Schwefelsäure.

Farbe sowohl als Geruch des meisten im Handel vorkommenden Photogens bekunden keine

vollständige Reinigung desselben, und beim Schütteln mit Aetznatronlauge zeigt sich

meist noch ein bedeutender Gehalt von Kreosot. Da man sich von dessen Gegenwart so

leicht zu überzeugen im Stande ist, so kann nur die Construction der Mischapparate daran Schuld tragen, wenn die Entfernung

desselben nicht vollständig gelingt.

Die Maschinen, in denen ich mit größter Leichtigkeit und in kurzer Zeit sowohl die

leichten als die schweren und paraffinhaltigen Oele von ihrem Kreosotgehalt befreie,

und in denen mit eine innige Mischung mit Schwefelsäure am besten gelingt,

construirte ich nach Art der Butterfässer, wie folgt:

Sie bestehen aus zwei gußeisernen Cylindern, Fig. 1, 2, 3 und 4 auf Tab. VII, von denen

der innere H zur Aufnahme, resp. zum Mischen der Flüssigkeiten bestimmt ist, und in welchen ein

schmiedeeiserner fein durchlöcherter Kolben m, durch

eine Kurbel bewegt, auf und nieder geht. Am Kolben selbst sind, um einen

regelmäßigen Gang desselben zu erzielen, zwei Führungsstangen r angebracht, welche durch Stopfbüchsen s in

dem Deckel des Cylinders hindurchgeben und außerhalb desselben an einem Querstück

t, das bei der Bewegung in einem Aufsatz u auf der Maschine auf und nieder geht, befestigt

sind.

Der äußere Cylinder oder Mantel des Apparats G dient als

Wärme- oder Kühlkammer des innern Cylinders. Zum Wärmen der Flüssigkeit ist

am äußern Cylinder der Dampfhahn b angebracht, zum

Kühlen aber der Hahn c, um hierdurch kaltes Wasser

einlaufen lassen zu können. Zum Ablassen des condensirten Dampfwassers, wie auch des

kalten Wassers, dient der Hahn d. Um beim Oeffnen des

Dampfhahnes b die kalte Luft aus dem Mantel lassen zu

können, ist der Hahn a bestimmt.

Der Hahn i sowohl als der Hahn k sind Ablaßhähne für die gemischten Flüssigkeiten und zu diesem Zweck

sind sie unmittelbar an dem innern Cylinder befestigt. Das Glasrohr l mit zwei Hähnen dient als Zeiger des

Flüssigkeitsstandes. Der Hahn g, in der Oberansicht

sichtbar, ist ein kleiner Lufthahn, um beim Füllen des innern Cylinders die Luft

herauslassen zu können.

f ist der Hahn zum Füllen des Cylinders mit den zu

mischenden Ingredienzien; er kann mit einer Pumpe in Verbindung gebracht werden, um

das Füllen zu erleichtern.

h ist der Hahn zum Eingießen von Lauge und Säure.

Um nun zunächst die Destillationsproducte von ihrem Gehalt an Kreosot, Karbolsäure,

Pikamar, sowie allen übrigen sauren, durch Natronlauge entfernbaren Substanzen zu

befreien, fülle ich den innern Cylinder mit den Oelen und setze den Kolben m durch Dampfkraft in Bewegung; ist dieß geschehen, so

bringe ich durch den Hahn h die nöthige Quantität Lauge

ein und bewirke dadurch daß der Kolben in der Minute circa 35 auf- und niedergehende Bewegungen macht, eine Mischung der

Oele mit der Lauge.

Bei dem sehr verschiedenen specifischen Gewichte der in Wechselwirkung tretenden

Flüssigkeiten ist diese Geschwindigkeit des Kolbens durchaus nothwendig, damit die

schwere Lauge nicht Zeit zum Sinken gewinnt, sondern mit jeder neuen Bewegung von

Neuem und bis in die obersten Schichten der zu mischenden Flüssigkeiten gehoben

wird. Um die Lauge und resp. auch die noch schwerere

Säure nicht zu hoch heben zu müssen, übersteige ich die Höhe von 3 Fuß für die

Mischcylinder nicht.

Die Paraffinöle insbesondere erwärme ich bei dieser Operation, um sie ganz flüssig zu

halten.

In 15, höchstens 20 Minuten ist alles Kreosot etc. an das Natron gebunden und man

überläßt die Flüssigkeit eine kurze Zeit der Ruhe. Hat man Lauge von der gehörigen

Concentration und einen, wenn auch nur kleinen Ueberschuß derselben angewandt, so

erfolgt eine Trennung derselben in drei Schichten. Zu unterst scheidet sich reine

oder nur äußerst wenig Kreosot enthaltende Lauge ab; darüber lagert sich die

dunkelbraune syrupsdicke Verbindung des Kreosots mit dem Natron, welche in starker

Lauge unlöslich ist – eine Eigenschaft, auf die schon der Entdecker des

Kreosots, Hr. Reichenbach, in seiner trefflichen

Abhandlung über dasselbe aufmerksam macht – und über dem

Kreosot-Natron finden sich die kreosotfreien Oele. Nach einiger Zeit der Ruhe

lasse ich die reine und die kreosothaltige Lauge von dem Oele durch den Hahn i ab. Alsdann füge ich durch h Wasser zu, um das dem Oele noch anhaftende Kreosot-Natron durch

Auswaschen zu entfernen, wobei die Flüssigkeit wiederum durch den Kolben in Bewegung

gesetzt wird. Während des Waschens wärme ich. Ich wiederhole übrigens das Auswaschen

so lange, bis die durch i abgelassenen Waschwasser nicht

mehr merklich alkalisch reagiren. Alsdann kommen die Oele in ein Bassin, worin ich

sie, damit sie sich vollständig vom Wasser trennen, längere Zeit der Ruhe

überlasse.

Schüttelt man die so behandelten Oele nach dem Waschen in einem Probirgläschen mit

starker Natronlauge, so darf sich keine Zwischenschicht von Kreosot-Natron

bilden, sondern über der Lauge muß sich sogleich das kreosotfreie Oel erheben.

Da der Kreosotgehalt der Theere ein verschiedener ist, – je mehr Kohlenstoff

und Sauerstoff ein zur Theererzeugung verwandtes Material in Vergleich zum

Wasserstoff enthält, desto mehr Kreosot und saure Bestandtheile bilden sich bei der

trocknen Destillation – so werden auch die zur Entfernung desselben nöthigen

Mengen von Aetznatron verschieden seyn und es lassen sich deßhalb keine allgemeinen

Angaben darüber machen.

Aus demselben Grunde werden auch verschiedene Rohöle bei der Behandlung mit

Natronlauge ihr Gewicht verschieden ändern, d.h. die einen werden mehr verlieren als

die anderen, und deßhalb ist bei Untersuchung von Kohlen auf die Ausbeute an

Beleuchtungsmaterialien u.s.w. eine Angabe von Rohproducten ohne besondern Werth.

Ich werde später, wenn ich die Ergebnisse verschiedener Kohlen an leichten Oelen,

Paraffin u.s.w. anführen werde, Belege für vorstehende Angaben beibringen und

zeigen, daß z.B. die Oele des Theers aus Bitterfelder Kohle bei der Behandlung mit

Natron 27 Procent, die des Theers der Köpsner Kohle (eine äußerst wasserstoffreiche

Kohle in der Gegend von Weißenfels) nur circa 17 Procent

am Gewichte verlieren.

Auch das specifische Gewicht der Rohöle ändert sich je nach den verschiedenen Mengen

von Kreosot u.s.w., die entfernt werden, verschieden. Sie werden alle leichter, aber

während dasjenige des bei 300° C. erhaltenen Oelgemisches des Theeres von

hiesigen Kohlen, z.B. von 0,890 bis auf 0,860 herabgeht, sinkt das spec. Gewicht der

gleichen Producte aus Köpsner Kohle nur von 0,860 bis auf 0,840.

Durch die Entfernung des Kreosots wird die braune Farbe der Rohproducte etwas lichter

und der äußerst unangenehme Geruch derselben größtentheils beseitigt.

Bitterfeld bei Halle a. S. im November 1857.

(Die Fortsetzung folgt.)

Tafeln