| Titel: | Anwendung eines Dampfmantels bei Locomotiv-Cylindern; von dem Maschinenbauer A. Köchlin zu Mülhausen im Elsaß. |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. II., S. 4 |

| Download: | XML |

II.

Anwendung eines Dampfmantels bei

Locomotiv-Cylindern; von dem Maschinenbauer A. Köchlin

zu Mülhausen im Elsaß.

Aus Armengaud's

Génie industriel, Oct. 1857, S. 169.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Köchlin's Anwendung eines Dampfmantels bei

Locomotiv-Cylindern.

Bei den Locomotiven sowohl mit innerhalb, als auch mit außerhalb der Räder liegenden

Cylindern, sind die letztern, wegen ihrer Berührung mit der Luft, einer schnellen

Abkühlung unterworfen, welche durch die große Geschwindigkeit der Maschine noch

gesteigert wird. Der Dampf verliert daher unmittelbar nach seinem Einströmen in die

Cylinder einen sehr bedeutenden Theil seiner Spannung und gelangt nicht mit der

ganzen erforderlichen Trockenheit an den Ort wo er wirken soll, sondern reißt

Wasserkügelchen mit sich, welche er in den Cylindern absetzt, wodurch sehr

nachtheilige Folgen entstehen, wie Brüche der Kolben, der kleinen Köpfe der

Lenkstangen, sogar der gekröpften Achsen, abgesehen von den Lösungen der Kolben von

ihren Stangen, der Cylinderdeckel etc. Um diese zahlreichen Nachtheile zu

verhindern, hat man bisher trockene Dämpfe dadurch zu erlangen gesucht, daß man

entweder die Räumlichkeit der Kessel vergrößerte, oder besondere Vorrichtungen zum

Auffangen des Dampfes anwandte, man erzielte jedoch nie genügende Resultate.

Der Erfinder ist dadurch zur Vermeidung der erwähnten Nachtheile gelangt, daß er die

Cylinder außerhalb mit einem Mantel umgab und den Zwischenraum mit Dampf aus dem

Kessel, vor dessen Einströmen in die Vertheilungsbüchse, füllt.

Nöthigenfalls kann man die Mäntel ununterbrochen vom Wasser befreien und auch den

Dampf und das durch dessen Kondensation entstandene Wasser benutzen, indem man

alsdann die Abblasehähne, welche an den Cylindermänteln angebracht sind, mit dem

Tender in Verbindung setzt; es wird hierdurch eine Ersparung an Dampf und an

Schmiere erzielt.

Wenn man sich jetzt der Abblasehähne bedient, was sehr häufig der Fall ist, so läßt

man den Dampf auf die Schienen ausströmen; dadurch geht er nicht allein verloren,

sondern treibt auch Staub und Sand von der Bahn auf, welche leicht bis zu den

verschiedenen Maschinentheilen gelangen und folglich Ritzen an den Gleitbacken und

Gleitfalzen, sowie an den Gliedern der Lenkstangen veranlassen können.

Bei dem gegenwärtigen Verfahren entweicht auch ein Theil des Schmieröls durch die

Abblasehähne. Dagegen gehen hier Dampf und Condensationswasser in den Tender zurück,

und das Oel kommt mit denselben gar nicht in Berührung.

Wird im Kessel zuviel Dampf entwickelt, so kann er, statt als reiner Verlust in die

Atmosphäre zu entweichen, aus dem Mantel durch die Abblasehähne zum Tender geschafft

werden.

Ein wesentlicher Vortheil der Cylindermäntel besteht auch darin, daß während der

Dampfvertheilung eine gewisse Wärmemenge an den in den Dampfcanälen befindlichen

Dampf abgegeben wird, so daß dieser nicht nur trocken in den Schieberkasten gelangt,

sondern auch während der Vertheilung kein Condensationswasser absetzen kann.

Endlich gestattet der Dampfmantel auch die Expansion möglichst weit zu treiben, ohne

befürchten zu müssen, daß die niedrige Temperatur des aus den Cylindern austretenden

expandirten Dampfes den Effect dadurch beeinträchtigt, daß dieser unter den Kolben

oder in der Esse sich verdichtet und dadurch dem Zuge schadet.

Man muß übrigens den Dampfmantel noch mit einem aus Filz, Holz und Blech

zusammengesetzten Mantel umgeben, damit er selbst gegen die äußere Abkühlung

geschützt ist.

Die Vortheile der Dampfmäntel an Locomotivcylindern sind hiernach: 1)

Brennmaterialersparung; 2) Erhöhung der Geschwindigkeit und des Effects bei gleichem

Dampfverbrauch; 3) längere Dauer der bewegten Maschinentheile.

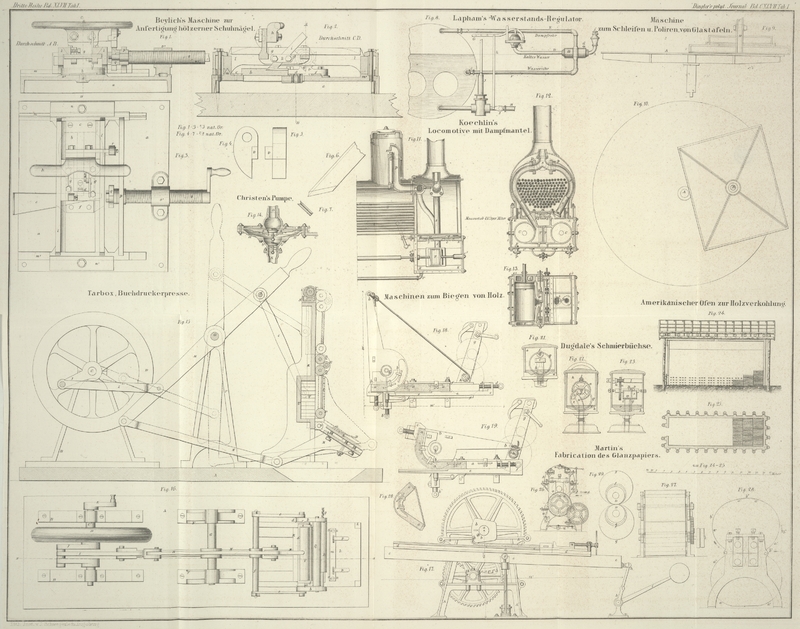

Die verschiedenen Anordnungen, durch welche man die erwähnten Resultate erlangt, sind

in den Figuren

11–13 abgebildet.

Fig. 11 ist

ein Längendurchschnitt durch die Achse des Kessels;

Fig. 12 ist

ein Querdurchschnitt durch die Achse der Ausblaserohre;

Fig. 13 ein

horizontaler Durchschnitt und Grundriß der Cylinder und ihres Mantels.

In diesen Figuren bezeichnen C, C die beiden Cylinder.

E, E, E ist der metallene Mantel derselben,

bestehend aus zwei Seitenplatten e, e, einer

horizontalen Bodenplatte e¹, einer obern

Deckplatte e² und zwei Verschlußplatten e³, welche Boden und Deckel der Cylinder bilden; alle diese aus

Gußeisen bestehenden Theile des Mantels werden unter einander und mit den an den

Cylindern angegossenen Rändern und Leisten verbunden, wie man aus den Abbildungen

deutlich ersehen kann.

Der im Kessel entwickelte Dampf gelangt in den Mantel E,

E mittelst der Röhren p, p und die einströmende

Menge wird wie gewöhnlich durch einen Regulator R

beschränkt, der die bekannte Einrichtung hat. Der Mantel ist mittelst eines innern

Scheiders E in zwei Theile getheilt. Außer dem Regulator

R am vordern Ende der Dampfröhre gestatten auch die

beiden Regulatoren r, r die Admission des Dampfes in die

Abtheilungen. Diese beiden Regulatoren werden mittelst der Welle a und einer Stange t bewegt,

welche der Locomotivführer handhaben kann. Durch die Oeffnungen O, O stehen die verschiedenen Theile des Mantels mit

einander in Verbindung und gestatten auf diese Weise das Einströmen des Dampfes in

die mit den Schiebern T, T versehenen

Vertheilungsbüchsen; der Austritt des Dampfes, nachdem er gewirkt hat, erfolgt durch

die Röhren s, s.

Die Abblasehähne P, P gestatten den Dampf und das

Condensationswasser aus dem Mantel nach dem Tender gelangen zu lassen. Ein dritter

Abblasehahn P¹ dient zum Probiren.

Tafeln