| Titel: | Amerikanisches Verfahren zur Holzverkohlung; vom Bergingenieur J. Guillemin. |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. XI., S. 20 |

| Download: | XML |

XI.

Amerikanisches Verfahren zur Holzverkohlung; vom

Bergingenieur J. Guillemin.

Aus dem Bulletin de la

Société de l'Industrie mineralé, Bd. II S.

443.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Guillemin, über ein amerikanisches Verfahren zur

Holzverkohlung.

Ich halte es für nützlich, einen im nördlichen Amerika angewendeten Ofen bekannt zu

machen, in welchem bedeutende Massen Holz auf einmal und mit möglichst wenig

Handarbeit verkohlt werden können. Ich habe dieses Verfahren bei den Eisenwerken von

San Rafael in Mexico mit sehr befriedigenden Resultaten benutzt.

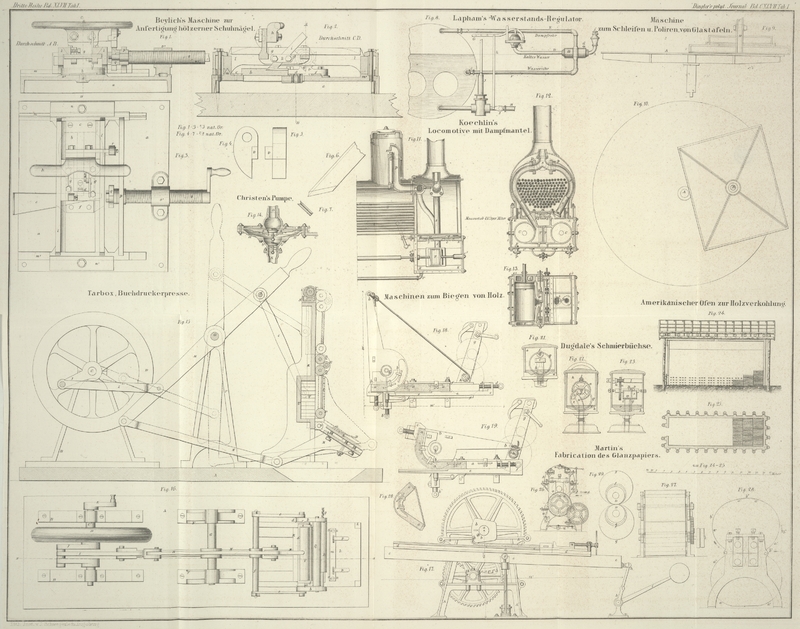

Der Ofen besteht aus einem sehr großen Raum von etwa 270 Kubikmeter (8775 rhein.

Kubikfuß) Inhalt. Fig. 24 ist ein senkrechter und Fig. 25 ein horizontaler

Durchschnitt dieses Ofens, welche die Form und die Dimensionen dieses Raumes

angeben, der 40 Fuß (12 Met.) lang, 14 Fuß (4,20 Met.) breit und im Mittel 18 Fuß

(5,40 Met.) hoch ist.

Er ist von gewöhnlichen Ziegelsteinen mit magerm Lehmmörtel aufgeführt und äußerlich

mit einem Mörtel von Kalk und Sand bekleidet. Die Dicke der Mauern beträgt eine

Ziegelsteinlänge (0,22 Met.). Die Strebepfeiler sind eine Ziegelsteindicke stark und

zwei Ziegelsteindicken lang (0,44 Met.); es sind eilf solcher Pfeiler an jeder

Längen- und vier an jeder Querwand angebracht.

Ein flaches Gewölbe von einer Ziegelsteindicke bildet die Decke des Ofens; dasselbe

hat in der Mitte eine runde 0,40 Met. weite Oeffnung, die man mit einem Stein oder

einer gußeisernen Platte verschließen kann.

An der kurzen Vorderwand ist auf der Sohle eine 4 Fuß (1,20 Met.) breite und 4 Fuß

hohe Thüröffnung angebracht, welche mit zwei Flügelthüren von Gußeisen verschlossen

werden kann, deren Hespen sich um Angeln, die in der Wand eingelassen sind, drehen.

Unter dem Gewölbe befindet sich eine zweite Oeffnung von 1 1/2 Fuß (0,45 Met.) im

Quadrat, welche ebenfalls durch eine gußeiserne Klappe verschlossen werden kann.

Die beiden Seitenwände und die Hinterwand sind unten, zwischen den Pfeilern, an der

Sohle, so wie 1, 2 und 3 Fuß darüber mit vier Reihen von Löchern versehen, welche 11

Centim. breit und 6 hoch sind und mit einem halben Ziegelstein verschlossen werden

können. In jeder Reihe

befinden sich zwischen je zwei Pfeilern drei solcher Räumlöcher, wie Fig. 25 zeigt. Die

vordere Querwand und die Thür selbst sind auch mit solchen Löchern versehen.

Der ganze Bau ist durch Pfähle und Balken verstärkt, von denen erstere aus rundem, 1

Fuß (0,30 Met.) starkem Fichtenholz bestehen und vor den Pfeilern in die Erde

getrieben sind, wie man aus den Figuren ersteht. Diese oben durch Balken zusammen

gehaltenen Pfähle verhindern das Reißen des Ofens in der Hitze.

Der Gewölberücken trägt eine kleine Ziegelsteinmauer, die lothrecht auf dem obern

Querbalken der Pfähle steht. Ein Schindeldach bedeckt den Ofen und schützt ihn gegen

die starken Regenschauer in jenen Gegenden.

In San Rafael kostete ein solcher Ofen 700 Piaster (3500 Francs); in Frankreich würde

er nur 7 bis 800 Fr. kosten.

Dieser Ofen kann 272 Kubikmeter Holz aufnehmen. In Mexico wurden 120 Tareas Holz in

runden oder gespaltenen Scheiten eingesetzt) 1 Tarea oder mexicanische Klafter hat

eine Länge von 3 Varas (2,52 Met.), eine Breite von 1 1/2 Varas (1,26 Met.) und die

Höhe von 1 Vara (0,84 Met.), daher eine Kubiktarea = 2,666 Kubikmeter ist. Es würden

folglich zur Besetzung dieses Ofens nur 102 Tareas erforderlich seyn; bei

sorgfältiger Besetzung gehen aber recht gut 120 Tareas hinein. Da 1 Tarea ein

durchschnittliches Gewicht von 875 Kilogr. hat, so beträgt die ganze Ofenladung

105,000 Kilogr. Holz.

Das Einsetzen wird von vier Arbeitern besorgt und dauert vier Tage; die Arbeiter

müssen das Holz aus etwa 20 Met. Entfernung von dem Ofen, wo es aufgeklaftert ist,

abholen und es in letztern hineinschaffen, wobei sie folgende Vorsichtsmaßregeln zu

beachten haben:

Sie beginnen mit der Sohle des Ofens und legen die Holzscheite nach der

Längenrichtung des Ofens in denselben ein und zwar stufenartig, wie Fig. 24 zeigt, bis die

oberste Stufe an den Gewölbebogen tritt.

In lothrechter Richtung von der Oeffnung in dem Gewölbe muß eine senkrechte Esse in

dem eingelegten Holz offen erhalten bleiben, welche die Stelle des Quandels bei den

Meilern vertritt und mit leicht feuerfangenden Materialien, wie Späne von sehr

harzigem Holz, ausgefüllt wird.

Nachdem das Einlegen bis in die Nähe der Thür fortgesetzt worden ist, schaffen die

Arbeiter so viel Holz als möglich in den Ofen ehe sie die Thür zulegen, und

vollenden alsdann die Ladung durch die obere Oeffnung. Vor derselben wird ein

bewegliches Gerüst von drei hohen Stufen angebracht, auf deren jeder ein Arbeiter

steht, welcher die Holzscheite dem nächst darunter stehenden abnimmt, während der

oberste sie dem Manne der sich im Ofen befindet, zureicht.

Das Einbringen des Holzes in den Ofen wird entweder im Tagelohn oder im Gedinge

bezahlt. Der Tagelohn der eingebornen Arbeiter beträgt 3 Realen (1,9 Fr.); im

Gedinge erhalten sie für das Laden des ganzen Ofens 6 Piaster (30 Fr.)

Nachdem der Ofen geladen ist, beginnt die Arbeit des Köhlermeisters, welcher 5 Realen

(3,12 Fr.) täglichen Lohn erhält, auch freie Wohnung in der Nähe der Verkohlungsöfen

hat. Der Köhler beginnt damit, die Fugen der Thür und der obern Oeffnung mit Lehm zu

verstreichen; er steigt dann mittelst einer Leiter auf das Gewölbe, wirft brennende

Späne in die Esse oder den Quandel, und wartet, bis sich das Feuer gehörig

verbreitet hat; hernach wirft er noch etwas trockenes Reisig in die Oeffnung und

verschließt dieselbe erst, nachdem er sich von dem eingetretenen Brande überzeugt

hat. Die Luft strömt durch die Räumlöcher an der Sohle von der Seite her ein, woher

der Wind kommt, und die Verbrennung pflanzt sich durch die ganze Masse fort. Durch

die entgegengesetzten Oeffnungen ziehen zuerst dicke weiße Dämpfe ab, welche von dem

entweichenden Wasser herrühren. Nach Verlauf von wenigen Tagen ist dieser Rauch mit

sauren Dämpfen beladen und seine Farbe wird grau oder gelblich; wenn sie blau wird, so verschließt der Köhler nach und nach alle

Räumlöcher mit einem halben Ziegelstein und Kalkmörtel, da Lehm durch die Hitze

reißen und keinen luftdichten Verschluß gewähren würde.

Die zuerst zu verschließenden Räumlöcher sind die Mittlern und die der obern Reihe,

alsdann muß man alle diejenigen verschließen, aus denen blauer

Rauch hervorkommt.

Die ganze Mühe und Sorgfalt des Köhlers beschränkt sich also auf den Verschluß der

Räumlöcher; der übrige Theil der Beaufsichtigung ist gering.

Die Verkohlung dauert gewöhnlich 6 Tage; ein Köhler kann mit einem Gehülfen, der ihn

nach 12 Stunden ablöst und 3 Realen Taglohn erhält, 5 bis 6 Oefen besorgen.

Die Dauer der Abkühlung beträgt ebenfalls 6 Tage; dieß ist aber die kürzeste Zeit,

und man dehnt sie besser auf 8 Tage aus, denn wenn man die Thür vor der gänzlichen

Erstickung des Feuers öffnet, so wird das Ausziehen der Kohlen schwierig und sehr

gefährlich. Man kann es dann ohne Hülfe einer Feuerspritze gar nicht vollenden, weil

das Ersticken der Arbeiter zu befürchten wäre, und überdieß ist in diesem Falle ein

doppeltes Personal

erforderlich. Wenn hingegen der Ofen vollkommen abgekühlt ist, so läßt er sich mit 4

Arbeitern in 4 Tagen entleeren; ihre Arbeit besteht darin, die Säcke mit Kohlen zu

füllen und diese in die Nähe des Ofens zu stellen, wo sie von den Trägern oder

Fuhrleuten weggeholt werden.

Die Arbeit des Ausziehens der Kohle oder des Entleerens des Ofens kostet so viel wie

das Füllen, nämlich 6 Piaster.

Ein Brand lieferte mir 2000 Arrobas Kohlen (500 Ctr. à 46 Kilogr.) oder 23,000 Kilogr.

Die auf der Sohle des Ofens liegende Holzschicht verkohlt schlecht und liefert nur

Rothkohle, welche entweder bei einem folgenden Brand

wieder zugesetzt oder zum Hohofenbetrieb verwendet wird.

Scheite von 4 bis 5 Quadrat-Decimeter Querschnitt verkohlen durch und durch

vollkommen.

Das Ausbringen belief sich auf 22 Proc., betrug also 3 bis 4 Proc. mehr, als bei der

Meilerverkohlung.

Für die Comté- oder Hochburgundischen Frischfeuer zieht man die

Meilerkohlen vor; die in den Oefen erzeugten dienen zum Hohofenbetriebe.

Das verkohlte Holz war das der Fichte, der Tanne und des Erdbeerbaumes.

Die Kohle wurde in großen Stücken gewonnen, welche einen ebenen und glänzenden Bruch

hatten.

Die Arbeitslöhne bei der Verkohlung waren folgende:

für das Füllen des

Ofens

30 Fr.

„ „

Entleeren

30 „

„

Beaufsichtigung

20 „

–––––

Summe

80 Fr.

für 23,000 Kilogr., somit 0,348 Fr. für 100 Kilogr., wozu noch

die Zinsen des Anlagecapitals für den Ofen gerechnet werden müssen.

Da man 18 Brände jährlich machen kann und jeder Brand 23,000 Kilogr. Kohlen gibt, so

fallen die Zinsen auf eine Gesammtproduction von wenigstens 400,000 Kilogr., und

wenn man sie zu 10 Proc. annimmt, was geschehen muß, um zugleich die

Unterhaltungskosten und die Amortisirung zu berücksichtigen, so erhält man die Summe

von 350 Fr., also auf 100 Kilogr. 0,087 Fr.

Die Tarea Holz kostete zu San Rafael 3 Realen (1,87 Fr.) an Hauer-,

Spalter- und Aufklafterlöhnen. Die Fuhrlöhne von den Hauen nach den Oefen

beliefen sich auch auf 3 Realen für die Tarea.

Jede Tarea gab durchschnittlich 191 Kilogr. Kohlen, also 71,5 Kilogr. per Kubikmeter; für 100 Kilogr. Kohlen betrugen daher

die Gestehungskosten:

Arbeitslöhne

0,348 Fr.

Zinsen von den Kosten der Oefen

0,087 „

Holzhauerlöhne

0,986 „

Holzfuhrlöhne

0,987 „

Ankaufspreis des Holzes

0,500 „

Einbringen der Kohlen in die

Magazine

0,150 „

––––––––

Summe

3,058 Fr.

Ich habe diese Oefen drei Jahre betrieben und sie waren vorher schon eben so lange im

Betriebe gewesen; die Reparaturen, welche ich vorzunehmen hatte, beschränkten sich

auf den Ersatz von einigen Stellen der Mörtelbekleidung und auf das Auswechseln der

Pfähle, welche im Boden abgefault waren. Man hätte sie vorher mit einer

Kupfervitriollösung tränken sollen.

Tafeln