| Titel: | Apparat zum Kochen, Bleichen oder Waschen der zur Papierfabrication dienenden Faserstoffe, von Alexander Macarthur, Papierfabrikant zu Dalsham in der Grafschaft Dumbarton. |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. LXXIII., S. 260 |

| Download: | XML |

LXXIII.

Apparat zum Kochen, Bleichen oder Waschen der zur

Papierfabrication dienenden Faserstoffe, von Alexander Macarthur, Papierfabrikant zu Dalsham in der Grafschaft Dumbarton.

Aus dem Repertory of

Patent-Inventions, Octbr. 1857, S. 265.

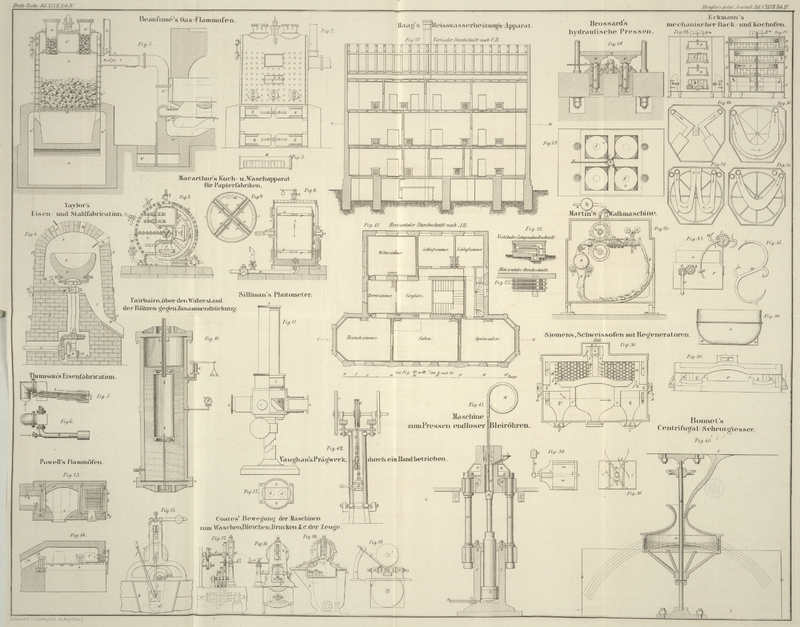

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Macarthur's Apparat zum Kochen, Bleichen oder Waschen der zur

Papierfabrication dienenden Faserstoffe.

Fig. 7 stellt

diesen Apparat in der Frontansicht, und zugleich einen Theil des äußeren Gehäuses im

Verticaldurchschnitte dar.

Fig. 8 ist die

Seitenansicht des Apparates, mit Verticaldurchschnitt des äußern Mantels.

Fig. 9 ist ein

Verticaldurchschnitt des innern rotirenden Cylinders. In sämmtlichen Figuren dienen

gleiche Buchstaben zur Bezeichnung der entsprechenden Theile.

Der Apparat besteht aus einem cylindrischen Behälter A,

welcher innerhalb einer geschlossenen Kammer C durch

eine Triebkraft um eine horizontale Welle B in Rotation

gesetzt wird. Dieser Behälter, welcher aus zusammengenieteten eisernen Platten

besteht, ist durch radiale Scheidewände D in vier

Kammern D getheilt. Die zu bearbeitenden Materialien

werden durch seitwärts angebrachte Thüren E in diese

Kammern geworfen. Die Scheidewände D bestehen aus zwei

nahe beieinander angeordneten Platten, welche einen Raum F zwischen sich lassen. Sämmtliche Zwischenräume F öffnen sich am Umfang des rotirenden Behälters in den äußern Behälter C. Die eine Platte jeder Scheidewand ist durchlöchert,

die andere nicht, so daß jede Kammer mit einem Zwischenraume F communicirt. Der Behälter A rotirt in der

durch Pfeile angezeigten Richtung, nämlich so, daß die durchlöcherte Seite jeder

Kammer an der aufsteigenden Seite sich unten befindet. Der äußere Behälter oder

Mantel C wird ungefähr bis zur Höhe G mit heißem Wasser oder der sonstigen für den

vorliegenden Zweck dienenden Flüssigkeit gefüllt.

Wenn nun der Behälter A rotirt, so nimmt jede Kammer

mittelst ihrer durchlöcherten einen Seite eine Quantität dieser Flüssigkeit auf.

Letztere mischt sich mit den in der Kammer befindlichen Materialien und fließt

wieder aus der Kammer, so wie diese über das Niveau G

sich erhebt. Die Materialien werden durch die Rotation des Behälters A mit herumgeführt und überstürzen sich auf der

niedersteigenden Seite. Die Wirkung wird erhöht, wenn man den Behälter A auch nach der entgegengesetzten Richtung in Rotation

setzt. Wenn der Behälter sich so dreht, daß die durchlöcherte Scheidewand D an der aufsteigenden Seite sich unten befindet, so

läuft die Flüssigkeit oder der größere Theil derselben, sobald die Kammer über das

Niveau G sich erhebt, heraus; ist jedoch die

durchlöcherte Scheidewand an der aufsteigenden Seite oben, so wird die Flüssigkeit

mit herumgenommen, und stürzt mit den Materialien auf der absteigenden Seite herab,

wobei sie die Stärke des Falles bedeutend vermehrt. Die Rotation des Behälters A veranlaßt ein wechselndes Ein- und Ausströmen

der Flüssigkeit, wodurch der Proceß des Waschens und Reinigens sehr befördert wird.

Sand und Unreinigkeiten entweichen am Umfang des Behälters A aus den Zwischenräumen F und sinken auf den

Boden des Behälters C. An den Boden des Behälters C schließt sich eine Röhre H, um die Flüssigkeit und den Absatz hinwegzuführen. Von dieser Röhre

erstreckt sich ein Seitenarm J bis zur Höhe des

Wasserstandes in C. Die Röhre H ist ferner mit einem Hahn I versehen,

welcher geschlossen ist, ausgenommen wenn der Inhalt des Behälters C abgelassen werden soll. Ist der Hahn I geschlossen, und der Hahn K der Röhre J offen, so muß für die über das

Niveau im Behälter sich erhebende Flüssigkeit eine entsprechende Portion, vom Boden

anstatt von der Oberfläche aus, durch I abfließen. In

den Behälter C mündet sich ferner unterhalb des

rotirenden Behälters A und des Wasserniveau's eine mit

einem Hahn versehene Röhre L, um Dampf in den Behälter

zu leiten. Damit dieses in Gestalt zahlreicher Ströme geschehe, ist die

Röhrenmündung siebartig durchlöchert.

Eine an der andern Seite des Behälters angebrachte Röhre M dient zur Herbeiführung der zum Bleichen oder Reinigen dienenden

Flüssigkeit.

Zu dem Ende ist die Röhre M mit einem Trichter N und einem Hahn versehen. An einer höher gelegenen

Stelle des Behälters C ist eine Röhre O nebst Hahn angebracht zur Einführung von Chlorgas. Ein

kleiner Probehahn P dient zur Untersuchung des Zustandes

im Innern des Behälters. Q ist ein Sicherheitsventil

gegen zu hohe Dampfspannung. Braucht man Dampf von höherem als atmosphärischem

Drucke, so schließt man die Hähne I, K, O, P und den der

Röhre M.

Bei der Papierfabrication ist es seither gebräuchlich gewesen, die Operationen des

Kochens, Waschens und Bleichens in verschiedenen Behältern oder Apparaten

vorzunehmen, während bei dem beschriebenen Apparat diese verschiedenen Proceduren

hintereinander in einem einzigen Behälter vor sich gehen, was eine Ersparniß an Zeit

und Kosten gewährt. – Patentirt in England am 10. December 1856.

Tafeln