| Titel: | Schweißofen, bei welchem die mit der Feuerluft aus dem Herde abströmende Wärme größtentheils zurückgehalten und wieder benutzt wird; von C. W. Siemens und F. Siemens. |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. LXXX., S. 273 |

| Download: | XML |

LXXX.

Schweißofen, bei welchem die mit der Feuerluft

aus dem Herde abströmende Wärme größtentheils zurückgehalten und wieder benutzt wird;

von C. W. Siemens und F. Siemens.

Aus dem Technologiste,

Oct. 1857, durch polytechn. Centralblatt, 1858 S. 50.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

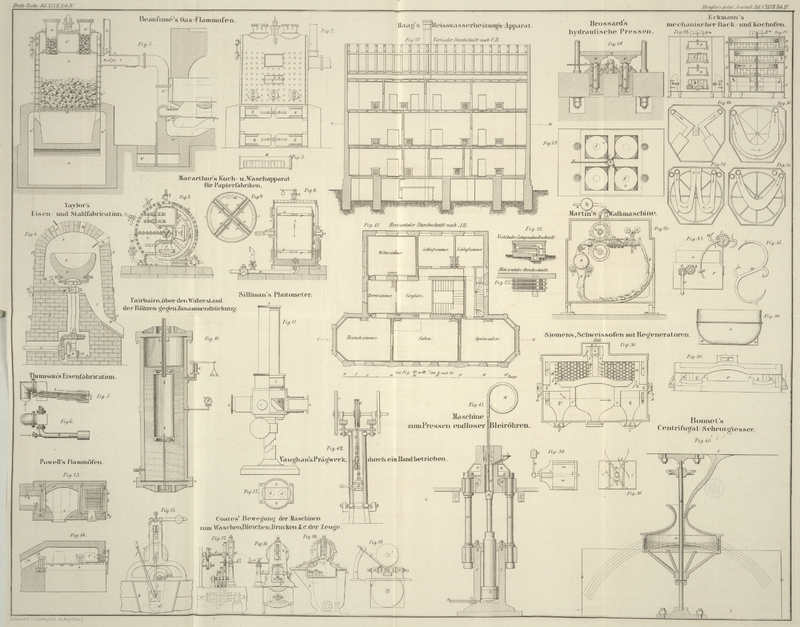

Siemens' Schweißofen mit Regeneratoren.

Ein hauptsächlicher Grund, warum bei allen Oefen und Feuerungen immer ein mehr oder

weniger beträchtlicher Wärmeverlust stattfindet und der nach der Quantität des

verwendeten Brennmaterials theoretisch mögliche Effect gewöhnlich bei weitem nicht

erreicht wird, liegt in dem Umstande, daß die Feuerluft, indem sie aus dem Ofen

abzieht, noch mehr oder weniger heiß ist, also ein mehr oder weniger großes Quantum

Wärme unbenutzt mit sich fortnimmt. Der dadurch veranlaßte Wärmeverlust ist

natürlich besonders groß bei denjenigen Oefen, in denen nach Maaßgabe des

vorliegenden Zweckes eine starke Hitze erzeugt werden muß, wie z.B. den Oefen, in

welchen Metalle geschmolzen oder glühend gemacht werden etc., da hier die Feuerluft

oft im lebhaft glühenden Zustande aus dem Ofen entweicht. Man kann mm aber diesen

Wärmeverlust verringern, indem man die Feuerluft, bevor man sie in die Esse oder in

die Atmosphäre ausströmen läßt, auf einen geeigneten kalten Körper wirken läßt, so

daß dieser sich auf Kosten der Feuerluft erhitzt und ihr Wärme entzieht, und indem

man nachher die so in diesem Körper zurückgehaltene und angesammelte Wärme wieder

benutzt. Hierin liegt das Princip des hier zu beschreibenden Ofens, welches

überhaupt namentlich bei denjenigen Oefen, in welchen eine starke Hitze

hervorgebracht werden muß, anwendbar ist und hier sehr vortheilhaft seyn kann.Ueber die von den HHrn. Siemens von diesem Princip

bereits in England gemachten Anwendungen und die Ersparniß an Brennmaterial

welche sie dadurch erzielten, verweisen wir auf die Notiz im polytechn.

Journal Bd. CXLVI S. 174.A. d. Red.

Unsere Abbildungen geben eine Idee von der Anwendung dieses Princips bei einem Schweißofen, und zwar stellt Fig. 36 denselben im

Grundriß, Fig.

37 denselben im Verticaldurchschnitt nach BA von Fig. 36 dar. P ist der eigentliche Herd oder

der Raum, welcher das zu erhitzende Eisen aufnimmt. Zu beiden Seiten desselben sind

die Feuerherde Q und Q',

(wie es scheint, ohne Rost), durch Feuerbrücken c und

c' von P getrennt. Die

Feuerherde stehen beziehentlich mit den sogenannten Regeneratoren (welcher Name

eigentlich nicht passend ist, da es sich hier nicht um Wiedererzeugung, sondern um

Zurückhaltung und Wiederbenutzung der Wärme handelt) R

und R' in Verbindung. Jeder Regenerator ist eine Masse

von feuersten Steinen, die in der Art zusammengefügt sind, daß sie eine Anzahl

parallele durchbrochene Mauern r, r bilden. Die

Durchbrechungen der einen Mauer stehen den vollen Stellen der nächsten gegenüber, so

daß die Luft nicht geraden Weges durch den Regenerator hindurch Passiren kann,

sondern hin und her gehen und alle Steine umspielen muß. Die Regeneratoren stehen an

der anderen Seite mit Canälen i und i' in Verbindung, die am hinteren Ende seitlich in einen

gemeinschaftlichen Raum V münden. Dieser Raum ist ein

viereckiger eiserner Kasten, welcher aber nur zwei volle Wände hat, nämlich vorne

bei t und hinten bei s, an

den beiden anderen Seiten (nach den Canälen i und i' hin) ist er offen, ebenso unten, wo er mit der

äußeren Luft, und oben, wo er mit der Esse S in

Verbindung steht. Durch die Mitte der Wand s dieses

Kastens geht eine Stange l (vergl. Fig. 38, welche einen

Horizontaldurchschnitt, und Fig. 39, welche einen

verticalen Querdurchschnitt des Kastens V darstellt),

welche mit ihrem vorderen Ende in der Wand t gelagert

ist, so daß sie um ihre Achse gedreht werden kann. Diese Stange tritt nach hinten

vor und trägt hier die Stange n, an welcher das Gewicht

p sitzt. Mit dieser Stange ist eine Klappe m, m verbunden, die sich an s und t möglichst dicht anschließt und die

beiden in Fig.

39 angedeuteten Stellungen einnehmen kann, wonach sie immer mit ihrem

oberen Rande an dem einen oberen Rande von V, mit ihrem

unteren Rande an dem entgegengesetzten unteren Rande von V, und zwar möglichst dicht, anliegt. Die eine oder andere dieser

Stellungen gibt man ihr durch entsprechende Drehung der Stange l mittelst der Stange n, und

das Gewicht p bewirkt dann, daß sie in der ihr gegebenen

Stellung bleibt. Wenn sie die in Fig. 39 mit vollen Linien

angedeutete Stellung hat, tritt die äußere Luft von unten her durch den Raum des

Kastens V hindurch in den Canal i' und strömt sodann, wie die Pfeile in Fig. 36 andeuten, durch

den Regenerator R', den Feuerherd Q', den Arbeitsraum P, den Feuerherd Q

den Regenerator R und den Canal i, worauf

sie an der anderen Seite der Klappe m, m durch den Raum

von V hindurch in den Schornstein S entweicht.

Man bringt auf den Herd Q' durch die Oeffnung b', die durch eine Thür g'

verschließbar ist, glühendes Brennmaterial. Dasselbe fängt nun, indem der Luftstrom

die so eben erwähnte Richtung hat, an zu verbrennen, die Hitze verbreitet sich in

dem Raum P und die Feuerluft entweicht durch den

Regenerator R in den Schornstein. Indem sie den

Regenerator passirt, gibt sie ihre Hitze an denselben ad, so daß sie beim Eintritt

in die Esse bedeutend abgekühlt ist. Die Steinmasse, aus welcher der Regenerator

besteht, erhitzt sich durch die aus der Feuerluft aufgenommene Wärme mehr und mehr,

und zwar wird natürlich der dem Canal h zugekehrte Theil

derselben am stärksten, der mittlere Theil derselben weniger und der dem Canal i zugekehrte Theil derselben am wenigsten stark erhitzt.

Nach beiläufig einstündiger Arbeit gibt man der Klappe m,

m die andere (in Fig. 39 mit punktirten

Linien angedeutete) Stellung und bringt Brennmaterial auf den Herd Q. Der Zug durch den Ofen nimmt jetzt eine der

bisherigen entgegengesetzte Richtung an, d.h. die äußere Luft tritt durch den Kasten

V in den Canal i und

strömt von da durch R nach Q, wo sie die Verbrennung unterhält; der Raum P

wird nun von Q aus erhitzt und die Feuerluft entweicht

durch Q', R', i' in die Esse. Indem nun die zur

Unterhaltung der Verbrennung bestimmte Luft durch den Regenerator R strömt, entzieht sie demselben die vorher aufgenommene

Wärme allmählich wieder und erhitzt sich selbst dadurch, so daß sie, indem sie auf

dem Herde Q anlangt, schon eine hohe Temperatur besitzt,

und in Folge dessen hier nun eine viel stärkere Hitze entsteht, als wenn die Luft im

nicht erhitzten Zustande zuströmte. Die abziehende Feuerluft gibt jetzt in gleicher

Weise an den Regenerator R' ihre Hitze ab, wie es vorher

bei R der Fall war, und zwar wird R' in gleicher Zeit stärker erhitzt, als vorher R, weil die Feuerluft jetzt heißer ist. Nach Verlauf einer gewissen Zeit

ändert man die Stellung der Klappe wieder, so daß der Zug sich wieder umkehrt; die

Luft strömt nun wieder durch den Regenerator R' in den

Ofen und entzieht demselben die Wärme wieder; sie unterhält, da sie sehr heiß zum

Herde Q' gelangt, auf demselben eine intensive

Verbrennung; die Feuerluft strömt durch den jetzt bis zu einem gewissen Grade wieder

abgekühlten Regenerator R, fort und gibt an denselben

ihre Hitze wieder ab. Indem man in dieser Weise fortfährt, entzieht man der

Feuerluft beständig den größeren Theil der Wärme, welche sie mit sich führt, und

macht dieselbe dadurch wieder nutzbar, daß man die folgenden Portionen der zur

Unterhaltung des Feuers

bestimmten Luft dadurch erhitzt. Auf diese Weise kann man in dem Ofen mit

verhältnißmäßig wenig Brennmaterial eine starte Hitze erzeugen und unterhalten. Ob

man in dem Ofen eine mehr oder weniger starke Hitze unterhalten muß, hat, abgesehen

von der Wärme-Ausstrahlung, welche mit zunehmender Hitze größer wird, auf den

Wärmeverlust keinen Einfluß, denn die aus dem Ofen abziehende Feuerluft hat in

keinem Falle eine höhere Temperatur als 100 bis 140º C.

Tafeln