| Titel: | Verfahren zur Fabrication des Eisens und des Stahls; von W. Taylor. |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. LXXXIII., S. 292 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Verfahren zur Fabrication des Eisens und des

Stahls; von W. Taylor.

Aus der Revue universelle

des Mines, Bd. II S. 265.

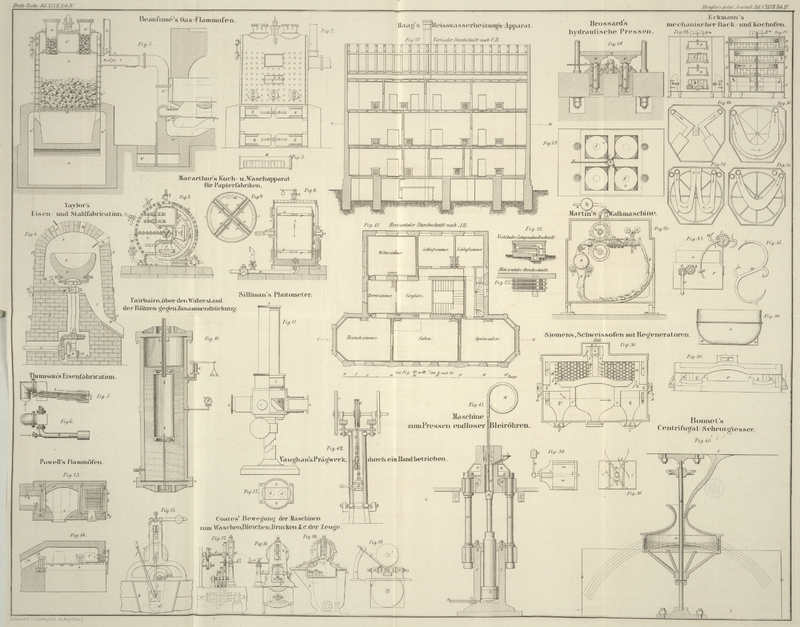

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Taylor's Verfahren zur Fabrication des Eisens und des

Stahls.

Der beabsichtigte Zweck des Erfinders besteht in einer Verbesserung der Eigenschaften

des Eisens und des Stahls, sowie darin, die Fabrication ununterbrochen zu machen und

auf diese Weise den Zeitverlust zu vermeiden, welchen eine jedesmal nur mit geringen

Mengen zu reinigenden Roheisens vorgenommene Arbeit veranlaßt.

Fig. 4 ist ein

senkrechter Durchschnitt des hierzu dienenden Apparats. Derselbe ist ein

cylindrischer Raum, dessen Mauerwerk A aus Ziegelsteinen

oder Bruchsteinen besteht, und dessen oberer Theil durch ein kugelförmiges oder

ellipsoidisches Gewölbe, mit drei Oeffnungen, geschlossen ist. Die erste dieser

Oeffnungen B dient zum Eintragen des geschmolzenen

Metalles, welches aus einem gewöhnlichen Schmelzofen kommt; die zweite Oeffnung, C, dient zum Einströmen der Luft in den Raum; aus der

dritten Oeffnung, D, ziehen die Flammen und die Gase

aus, welche sich in Folge der Einwirkung des Sauerstoffes der durch die Oeffnung C eindringenden Luft aus dem Metall entwickeln. Unter

dem Gewölbe ist ein Behälter oder Gefäß E angebracht,

dem eine rotirende Bewegung ertheilt werden kann und welches das zu reinigende

flüssige Metall aufnimmt. Dieses Gefäß oder dieser Tiegel besteht aus feuerfestem

Thon oder aus Eisen mit einer feuerfesten Thonbekleidung. Es ist in einer

gußeisernen Armatur F, von achteckiger Form, mittelst

Schrauben befestigt. Diese Armatur ist am obern Ende der senkrechten Welle G angebracht, die in der Pfanne H ruht und deren anderes Ende sich in dem Halse I drehen kann.

In dem Ofengemäuer befindet sich ein geneigter Canal J,

der von dem Punkte K ausgeht, auf seinem Laufe eine

doppelte Spirale, mit einer Neigung von ohngefähr 45° bildet, und in der

Oeffnung K' endigt. In der Mitte des Mauerwerks ist ein

cylindrischer, senkrechter Raum geblieben, in welchem die stehende Welle G Platz findet, die ihre Bewegung von der liegenden

Welle L mittelst zweier Winkelräder erhält. Das innere

Ende der Welle L wird von einem Zapfenlager P getragen. Das Halslager I,

in welchem sich die stehende Welle dreht, ist mit einer starken Blechplatte M verbunden, die in das Mauerwerk eingelassen und von

Splinten N festgehalten wird. Aeußerlich wird das

Mauerwerk durch Bänder 0 verstärkt, damit es der Einwirkung der Hitze des flüssigen

Metalls und der Erschütterungen, welche die Bewegung des Apparates veranlaßt,

Widerstand leisten kann. Wie schon bemerkt, wird der Welle G die drehende Bewegung durch die Welle L

mittelst zweier Winkelräder P mitgetheilt. Damit die

Welle G sich nicht zu sehr erhitze und um das Halslager

I zu befeuchten, sind die Theile, worin sich die

Welle dreht, becherartig hohl, und nehmen einen Wasserstrom auf, der durch eine im

Mauerwerk angebrachte Röhre herbeigeführt wird.

Das in diesem Apparat zu behandelnde Metall wird flüssig durch die Oeffnung B in den Tiegel C gebracht,

der von irgend einer Triebkraft aus eine rotirende Bewegung erhält. In Folge

derselben entsteht in dem flüssigen Metall eine Centrifugalkraft, welche es zu einer

dünnen Schicht an den Wänden des Gefäßes ausbreitet. Ein Luftstrom, durch die

schnelle Bewegung des Gefäßes veranlaßt, strömt durch die Oeffnung C in den Apparat und wirkt auf die sehr ausgedehnte

Oberfläche des zu reinigenden Metalles; indem sich der Sauerstoff der

atmosphärischen Luft mit dem glühenden Metall verbindet, entsteht eine bedeutende

Temperaturerhöhung, unter deren Einfluß die Unreinigkeiten des Roheisens verbrannt

werden.

Das geschmolzene Metall gelangt ununterbrochen in den zum Reinigen oder Feinen

bestimmten Tiegel E; in Folge der Centrifugalkraft

steigt das Metall an den Wänden des Gefäßes hinauf, bis es dessen Rand erreicht hat,

über welchen es alsdann als Rein- oder Feineisen in den spiralförmigen Canal

fällt, der es durch die Oeffnung K' aus dem Apparat

führt.

Statt eines Luftstroms von gewöhnlichem atmosphärischem Druck, könnte man auch einen

verdichteten aus einem Gebläse einführen. – Patentirt in England am 3. März

1857.

Tafeln