| Titel: | Wasserschöpfmaschine, von Legros in Reims. |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. XCV., S. 327 |

| Download: | XML |

XCV.

Wasserschöpfmaschine, von Legros in Reims.

Aus Armengaud's Génie industriel, November 1857, S. 230.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

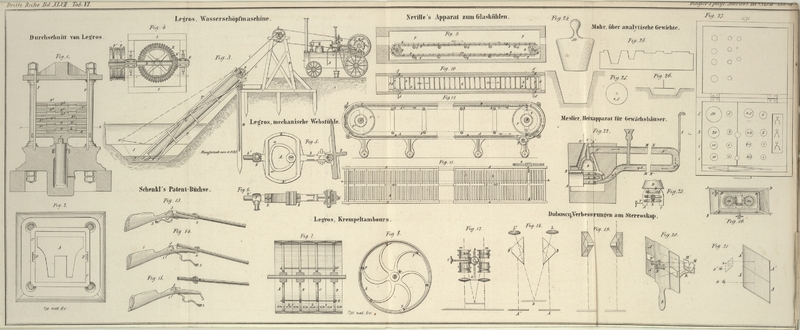

Legros' Wasserschöpfmaschine.

Der hier zu beschreibende Mechanismus zur Bewegung der Archimedischen Schraube

unterscheidet sich durch seine Einfachheit und leichte Anwendbarkeit von den bisher

bei Wasserschöpf- oder Wasserhaltungsmaschinen gebräuchlich gewesenen.

Dieser Mechanismus, Fig. 3 und 4, besteht im Wesentlichen

darin, am Kopf der Schraube eine der Quere nach gehende Welle anzubringen, die mit

einem Winkelgetriebe versehen ist, welches in ein Rad an der Spindel der Schraube

greift. Die Getriebewelle ist an dem entgegengesetzten Ende von dem Getriebe mit

zwei Rollen, einer Leer- und einer Treibrolle versehen, was gestattet während

des Ganges:

1) eine oder mehrere Schrauben auf einmal in oder außer Betrieb zu setzen, sey es

wegen Reparaturen oder wegen Wassermangel;

2) mit den Arbeiten des Grundgrabens immer fortzufahren, während der Fuß der Schraube

eine andere Stellung und die Schraube selbst verschiedene Neigungen annehmen kann,

ohne daß dadurch der Betrieb gestört wird.

Fig. 3 ist

eine Gesammtansicht des Wasserschöpfapparates und der ihn betreibenden

Locomobile.

Fig. 4 ist ein

Grundriß des Mechanismus am Kopfe der Schraube, nach einem größern Maaßstabe.

Dieser Mechanismus besteht, wie man sieht, bloß aus einer horizontalen Welle D, die mit einem Winkelgetriebe D', sowie mit der Treibrolle P und der

Leerrolle P' versehen ist. Die Welle dreht sich in zwei

Zapfenlagern E, welche auf einem hölzernen Geviere S am Kopf der Schraube V

oder vielmehr des Gerüstes T befestigt sind, das die

ganze Schraube trägt.

Dieses Gerüst ist auf Zapfen e, die an den Grundpfählen

M befestigt sind, angebracht (Fig. 3), so daß man ihm

mehr oder weniger Neigung geben kann, indem man es um die Zapfen dreht, wie die

vollen und die punktirten Linien andeuten.

Der Boden f des Gerüstes ist mit einer Pfanne versehen,

in welcher sich das untere Ende der Schraubenwelle dreht, während das obere, mit dem Winkelrade R versehene, durch Lager, die an dem Geviere S befestigt sind, gehalten wird.

In Folge dieser Einrichtung ist jede Schraube von der andern unabhängig, da sie ihr

besonderes Gerüst, ihre besonderen Stützpunkte und Bewegung hat, so daß man ihren

Betrieb unterbrechen, ihre Neigung verändern und sie nöthigenfalls sogar versetzen

kann, ohne den Gang der übrigen Schrauben zu stören, obgleich derselbe Motor und

dieselbe liegende Welle C alle Schrauben betreibt.

Letztere Welle dreht sich in Zapfenlagern, welche auf dem hölzernen Gerüst B befestigt ist, und erhält ihre Bewegung unmittelbar

von der locomobilen Dampfmaschine A mittelst des

Laufriemens g und der Rollen a und b.

Die drehende Bewegung, welche die Welle erhält, wird auf jede einzelne Schraube

übertragen mittelst der kleinen Trommeln F und der

Laufriemen i.

In Folge dieser Bewegungsübertragung ist man, wie erwähnt, im Stande die Baugrube

oder jede andere Vertiefung J während des Betriebes der

Maschine zu graben, weil der Fuß f der Schraube (Fig. 3) seinen

Stützpunkt verändern kann, da sich das ganze Gerüst um die Zapfen e an dem Pfahlwert M dreht,

wobei es den Kreis x–y beschreibt. Der Laufriemen 1 spannt sich dabei etwas, jedoch nicht der

Art, daß er sich verlängern müßte. Diese Spannung hat sogar ihren Nutzen, weil die

Belastung mit der Neigung, die von 20 bis 25° variiren kann, zunimmt.

Tafeln