| Titel: | Behandlung der Florettseide, von James Murdoch. |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. C., S. 337 |

| Download: | XML |

C.

Behandlung der Florettseide, von James Murdoch.

Aus dem London Journal of

arts, Decbr. 1857, S. 347.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Murdoch's Behandlung der Florettseide.

Diese Erfindung, welche am 9. Februar 1857 in England als Mittheilung patentirt

wurde, hat den Zweck, den einzelnen Fäden der Florettseide, ohne zum Drehen oder

Sengen die Zuflucht zu nehmen, das Ansehen, die Eigenschaften und den Werth der

Rohseidefäden zu ertheilen. Die Fäden werden nämlich in eine Gummi- oder

Stärkelösung getaucht, wodurch die Faser mittelst einer Art Aufdrehung gerade

gerichtet wird. Dann unterliegen die Fasern einer Art Streckung, indem man sie

abhaspelt; die hierdurch gerade gerichteten Fasern nehmen eine unter sich parallele

Lage an, welche durch das Gummi bleibend wird; zugleich macht die Reibung, welcher

der Faden in diesem feuchten Zustande ausgesetzt wird, denselben glatt und glänzend,

und es entsteht mit einem Worte anstatt des schwachen Fadens aus der gesponnenen

Florettseide ein fester glänzender Faden von homogener Structur.

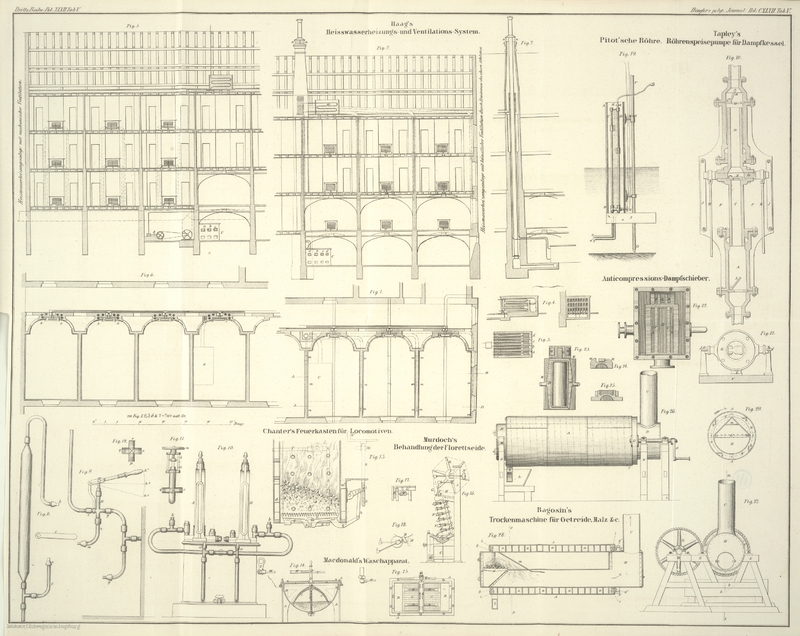

Fig. 16

stellt die zur Ausführung der Erfindung dienliche Maschine in der Seitenansicht,

Fig. 17

einen kleineren Theil derselben in der Frontansicht dar. A ist das Gestell; B der Trog mit der

Stärke- oder Gummilösung, in welchen der zu behandelnde Faden getaucht wird;

b ein Hahn zur Entleerung des Troges; C eine Dampfröhre, um das Wasser des Troges zu heizen,

D ist eine außerhalb des Troges angebrachte Spule,

auf welche der zu behandelnde Faden gewickelt ist; E die

Vorrichtung, welche den von der Spule kommenden Faden in die Flüssigkeit des Troges

taucht. Diese Vorrichtung enthält einen Schwamm e und

eine Glasröhre e', nach welcher der eingetauchte Faden

seinen Weg nimmt. Vor seiner Eintauchung läuft der Faden über eine Glaswalze e'', welche als Führung dient. Die Wirkung dieses ersten

Schwammes auf den Faden besteht darin, daß er ihn glättet, indem er ihm den ersten

Druck ertheilt. F, F sind Schwämme, zwischen denen der

Faden verschiedenen Reibungen ausgesetzt ist. Diese Schwämme werden von

verschiebbaren Hältern f gefaßt, deren innere Enden an

einer Säule A' mittelst Stellschrauben f' befestigt sind, so daß die Schwämme, je nach dem

Winkel den sie mit einander bilden sollen, und der Reibung welche der Faden erfahren

soll, vor- und zurückgeschoben werden können. G

ist ein Glasring, welcher den Faden nach der Weise leitet. Dieser Ring ist an eine verschiebbare Stange G' befestigt, welche von dem Gestell bei g herabhängt und einer hin- und hergehenden

Horizontalbewegung fähig ist. Letztere wird, wie Fig. 17 zeigt, mit Hülfe

des Cylinders G'' bewerkstelligt, der mit einer Rinne

g'' versehen ist, und mittelst der Rolle g' von der Triebkraft aus in Rotation gesetzt wird. H ist der Haspel, auf welchen das Garn gewickelt wird.

J ist eine an der Achse des Haspels H angebrachte Frictionsrolle, welche durch Berührung mit

der Trommel K in Rotation gesetzt wird. Soll der Haspel

eingehalten werden, so bringt man ihn außer Berührung mit der Rolle J. Diese doppelte Wirkung ist aus Fig. 18 ersichtlich.

Angenommen, dieser Theil der Maschine befindet sich, wie die punktirten Linien

andeuten, in Eingriff, und er soll nun, um den Haspel einzuhalten, ausgerückt

werden, so zieht der Arbeiter die Handhabe L gegen sich,

wodurch diese schwerer wird als das Gewicht M. Drückt

man nun die Handhabe abwärts, so wird die Achse der Rolle aus der Stelle gerückt,

und zwar in Folge der Ortsveränderung des Gewichtes M,

welches nun nicht mehr die Veranlassung zur Berührung der Rolle J mit der Trommel K ist.

Beim Einwärtsschieben der Handhabe wird dieser Contact sofort wieder

hergestellt.

Die Schwämme F, F können auch durch Tuchwalzen ersetzt

werden. Auf einen kleinen Holzcylinder wird eine Anzahl Tuchscheiben dicht

zusammengeschoben, so daß ihre Peripherie eine ziemlich glatte Fläche bildet, welche

dem darüber hinweggezogenen noch etwas feuchten Faden Glätte und Glanz ertheilt.

Diese Walzen sind auf Spindeln gesteckt und können ausgewechselt werden, wenn sie zu

feucht geworden sind; sie werden mittelst Rädern, Riemen und Rollen von der Achse

der Trommel K aus in Rotation gesetzt.

Soll nun ein Faden gesponnener Florettseide, d.h. ein einzelner durch Krempeln,

Strecken und Spinnen erzeugter, nicht aber gedrehter oder gezwirnter Faden

vorstehender Erfindung gemäß behandelt werden, so bringt man die Spule, auf welche

er gewickelt ist, in die Nähe des Troges H. In diesem

Trog befindet sich eine Auflösung von beiläufig 5 Pfd. thierischem Leim in 60 Pfd.

Wasser. Die Temperatur des Wassers ist der Temperatur in den Pfannen gleich, worin

die Fäden von den Cocons abgewickelt werden. Das Ende des Fadens wird durch die

Flüssigkeit des Troges geführt, gegen die Schwämme gelegt, durch den Glasring

gesteckt und an die Weise befestigt, worauf die Abwickelung des Fadens von der Spule

und die Aufwickelung auf die Weise vor sich geht. Durch die Einwirkung der

Feuchtigkeit streckt sich der Faden, die kleinen zusammengedrehten Fasern werden

getrennt, parallel gelegt und in dieser Lage durch das Leimwasser erhalten. Die

Schwämme, gegen welche der Faden sich reibt, vervollständigen die Operation, indem

sie ihn glätten, worauf derselbe auf der Weise getrocknet wird. Ist die Weise

gefüllt, so bringt man sie auf ein Gestell zum Trocknen, und ersetzt sie durch eine

andere. Nachdem das Garn getrocknet ist, nimmt man es ab und legt es auf gewöhnliche

Weise zusammen. Das ganze beschriebene Verfahren läßt sich auch zur Verbesserung

schlecht gesponnener Rohseide, überhaupt auf Seide von geringer Qualität,

deßgleichen auf Baumwollen- und Leinengarn, sowie auf jedes Gespinnst

anwenden, dessen Fäden nicht duplirt oder gezwirnt sind.

Tafeln