| Titel: | Verbesserungen an Waschmaschinen, von David Macdonald, Fabrikant zu Glasgow. |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. CI., S. 339 |

| Download: | XML |

CI.

Verbesserungen an Waschmaschinen, von David Macdonald, Fabrikant zu Glasgow.

Aus dem Repertory of

Patent-Inventions, Sept. 1857, S. 184.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Macdonald's Verbesserungen an Waschmaschinen.

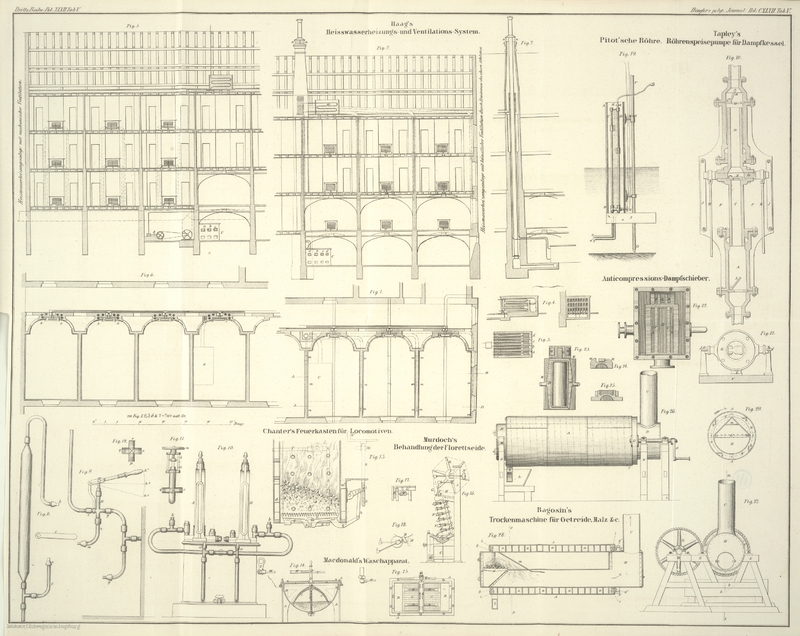

Diesen, am 26. December 1856 in England patentirten Waschapparat stellt Fig. 14 im

Verticaldurchschnitt, Fig. 15 im Grundrisse

dar. Die Wasch- oder Bleichkammer B, welche auf

einem länglich viereckigen Gestell A ruht, ist von

halbcylindrischer Form und mittelst einer Flantsche an das Gestell A festgeschraubt. Innerhalb der Kammer befindet sich ein

beweglicher Behälter C, welchem eine oscillirende

Bewegung mitgetheilt wird. Die Kammer C hat die Gestalt

eines umgekehrten Schiffs, und hängt mit ihrem offenen Theil abwärts; sie ist an

eine horizontale Achse E befestigt, welche durch die

Kammer B sich erstreckt und in dem Gestell A gelagert ist. Durch eine Scheidewand F ist die Kammer C in zwei

besondere Abtheilungen getheilt. Das Holzwerk, woraus die Kammer C besteht, ist durchlöchert, um den bleichenden oder

reinigenden Flüssigkeiten eine freie Circulation zu gestatten. An dem einen Ende der

horizontalen Achse E ist ein verticaler Hebel G angebracht, welcher mit Hülfe der in den Zapfen der

Kurbelwelle I eingehängten Verbindungsstange H in hin- und hergehende Bewegung gesetzt wird.

Die Stange H ist an ihrem Ende mit einer Handhabe

versehen, und besitzt einen Einschnitt, der sich in einen seitwärts vom verticalen

Hebel G herausragenden Zapfen legt, so daß man durch

einfaches Aufheben der Stange H jeden Augenblick im Stande ist die Kammer

C außer Thätigkeit zu setzen. Um das Herausspritzen

der reinigenden Flüssigkeiten zu verhüten, ist die Kammer B durch ein paar Deckel K geschlossen. Zu dem

Ende sind die Deckel mit Schlitzen versehen, aus welchen beim Niederklappen die von

den Flantschen der Waschkammer B emporragenden Ringe L heraustreten. Durch diese wird alsdann eine Stange

geschoben. Die in den Apparat geschaffte Flüssigkeit kann durch die Röhre M abgelassen werden. Diese Röhre kann auch benützt

werden, um zur Beförderung des Reinigungsprocesses einen Dampfstrom von unten in die

Kammern C zu leiten.

Um die beiden Kammern C mit der zu reinigenden Wäsche zu

füllen, hängt der Arbeiter die Verbindungsstange H aus

und drückt den Verticalhebel G herab, wodurch die

Scheidewand F nahezu in horizontale Lage gelangt und die

eine oder die andere Kammer aus dem Behälter B

heraustritt. Der Hebel G wird alsdann wieder mit der

Stange H in Verbindung gebracht und die Kurbelwelle I in Notation gesetzt, in deren Folge die Kammer C eine pendelartig schwingende Bewegung annimmt.

Durch diese oscillirende Bewegung wird die Wäsche tüchtig geschüttelt und

durcheinander gearbeitet, die Falten werden gelockert und sämmtliche Flächen der

reinigenden Wirkung der Flüssigkeiten ausgesetzt. Der durch die Röhre zugelassene

Dampf befördert die Operation bedeutend; er begünstigt das Oeffnen der Fasern und

dient zugleich zur Erhöhung der Temperatur der Flüssigkeit.

Man kann die Materialien während der Operation des Bleichens auch einem Luftstrom

aussetzen. Nachdem sie nämlich in dem obigen Apparate gewaschen worden sind, bleicht

man sie mit Hülfe der üblichen chemischen Agentien; die Einwirkung der letzteren

wird jedoch bedeutend erhöht, wenn man die in der Bleichkammer befindlichen Stoffe

einem mittelst eines Ventilators in die Kammer getriebenen kalten

(kohlensäurehaltigen) Luftstrom aussetzt. In einigen Fällen kann ein Strom erwärmter

Luft wirksamer befunden werden als kalte Luft. Den Schluß der Operationen des

Reinigens und Bleichens bildet das Auswaschen in reinem Wasser.

Tafeln