| Titel: | Heizapparat für Gewächshäuser, von Hrn. Meslier zu Sarcelles. |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. CIV., S. 345 |

| Download: | XML |

CIV.

Heizapparat für Gewächshäuser, von Hrn. Meslier zu Sarcelles.

Aus Armengaud's Génie industriel, August 1857, S. 83.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

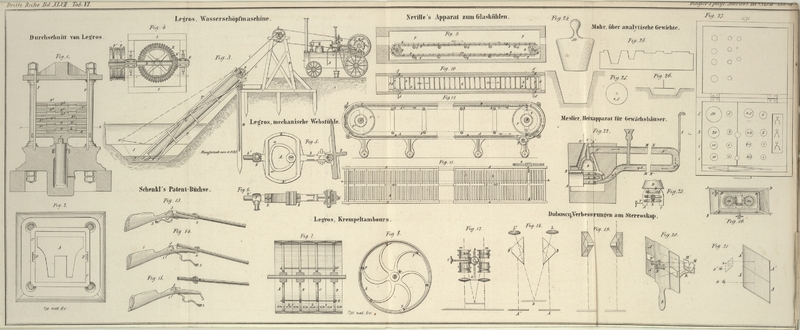

Meslier's Heizapparat für Gewächshäuser.

Bei den Heizapparaten für Gewächshäuser ist es sehr wesentlich, daß die Glocke den

größten Theil der sich aus dem Herde entwickelnden Wärme absorbirt, und daß von der

auf diese Weise angehäuften Wärme so wenig als möglich durch die Esse verloren geht.

Diesen Bedingungen entspricht Meslier's Apparat.

Fig. 22 ist

ein Längendurchschnitt desselben, welcher seine verschiedenen Theile darstellt.

Fig. 23

stellt die Glocke und die Wärmröhren (Heißwasserröhren) dar.

Der Kessel A, B besteht aus 6 Centimeter dickem Kupfer

und hat die Form eines Hufeisens, dessen leerer Raum X

einen Herd von 20 Centimeter Breite und 25 Centim. Höhe bildet.

Flamme und Rauch circuliren frei um den Kessel, welcher von einem, aus feuerfesten

Ziegelsteinen aufgeführten Ofen umgeben ist, der einen Zwischenraum von 6 Centimeter

Weite läßt.

An das obere Ende der über dem Herde befindlichen Glocke D ist eine Röhre L gelöthet, welche die Form

eines abgestumpften Kegels hat und durch die Heißwasser-Leitungsröhre geht.

Diese conische Röhre L befördert den Zug, da sie unter

der gußeisernen Platte x ausmündet, welche das Mauerwerk

krönt und die Basis der Esse U bildet.

Die Glocke D besteht aus 4 Centimeter starkem Kupfer und

communicirt mit dem Herdraum durch den Canal i, dann am

untern Theil mit halbkreisförmigen Röhrenstücken, die mit den Röhren a, b, c des Kessels verbunden sind.

Diese Glocke ist der charakteristische Theil des Apparates. Sie kann bei der

getroffenen Anordnung die Wärme sehr energisch absorbiren, daher so wenig als möglich davon durch

die Esse verloren geht; wegen ihrer Dicke kann sie die Wärme leicht zurückhalten,

welche dann schnell dem Wasser mitgetheilt wird. Man erzielt daher eine rasche

Wärmeentwickelung mit verhältnißmäßig wenig Brennmaterial.

Hinter dem Herdraum sind drei metallene Röhren a, b, c

angebracht, welche einerseits durch die Röhre H

miteinander, und andererseits mit einer besondern Röhre y⁴ verbunden sind; letztere stellt die Verbindung mit dem

Heißwasserbehälter y³, y², y¹ her, weitere Verlängerung

y' mit dem obern Theil der Glocke vereinigt ist.

Dem erwähnten Heißwasserbehälter gibt man eine größere oder geringere Länge, je

nachdem dieß die Localverhältnisse bedingen; er wurde daher bei M N, M' N' unterbrochen dargestellt.

An den untern Theil der Reservoirröhre y³, y², y¹ ist

eine Röhre P angelöthet, welche oben in einen Trichter

ausläuft und dazu dient, das Wasser in den Behälter und folglich auch in die Glocke

zu bringen.

Die in die Luft ausgehende Röhre S hat den Zweck, das

ganze System mit der äußeren Luft in Verbindung zu bringen, die Dämpfe welche sich

im Apparat bilden könnten, abzuleiten, und folglich jede Explosion zu

verhindern.

Ueber dem gemauerten Ofen ist eine etwa 2 Meter hohe cylindrische, blecherne Esse U angebracht, durch welche die Gase und der Rauch des

Feuerherdes abziehen.

Das Abziehen des Wassers aus dem ganzen Apparat ist sehr leicht mittelst der, mit

einem Hahn f versehenen Röhre T zu bewerkstelligen.

Aus der vorhergehenden Beschreibung ist einleuchtend, daß der Apparat der Einwirkung

des Brennmaterials eine große Heizfläche darbietet, obgleich sein Volum beschränkt

ist, daher man diesen Apparat selbst in sehr engen Gewächshäusern anbringen

kann.

Die Wirkung des Brennmaterials wird gehörig verwerthet, weil einerseits der Herd so

eng als möglich gemacht, andererseits der Mantel von feuerfesten Ziegelsteinen der

Art angeordnet wurde, daß die Flamme und die heißen Gase, welche aus dem Herde

entweichen, wirksam benutzt werden können.

Wegen ihrer bedeutenden Metallstärke halten die Haupttheile des Apparates, einmal

gehörig erhitzt, die absorbirte Wärme lange zurück, daher nicht zu oft Brennmaterial

nachgeschürt werden muß; andererseits sind sie aus demselben Grunde um so

dauerhafter.

Tafeln