| Titel: | Neues Heißwasserheizungs- und Ventilations-System für Wohngebäude und öffentliche Anstalten; von Johannes Haag, Civilingenieur und Röhrenfabrikant in Augsburg. |

| Autor: | Johannes Haag |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. CV., S. 346 |

| Download: | XML |

CV.

Neues Heißwasserheizungs- und

Ventilations-System für Wohngebäude und öffentliche Anstalten; von Johannes Haag, Civilingenieur und Röhrenfabrikant in

Augsburg.

(Fortsetzung und Schluß von S. 270 des

vorhergehenden Heftes)

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Haag's neues Heißwasserheizungs- und

Ventilations-System für Wohngebäude und öffentliche Anstalten.

Anwendung der Heißwasserheizung, mit oder ohne Ventilation,

für öffentliche Anstalten, als: Krankenhäuser, Casernen, Fabriken, Schulen

etc.

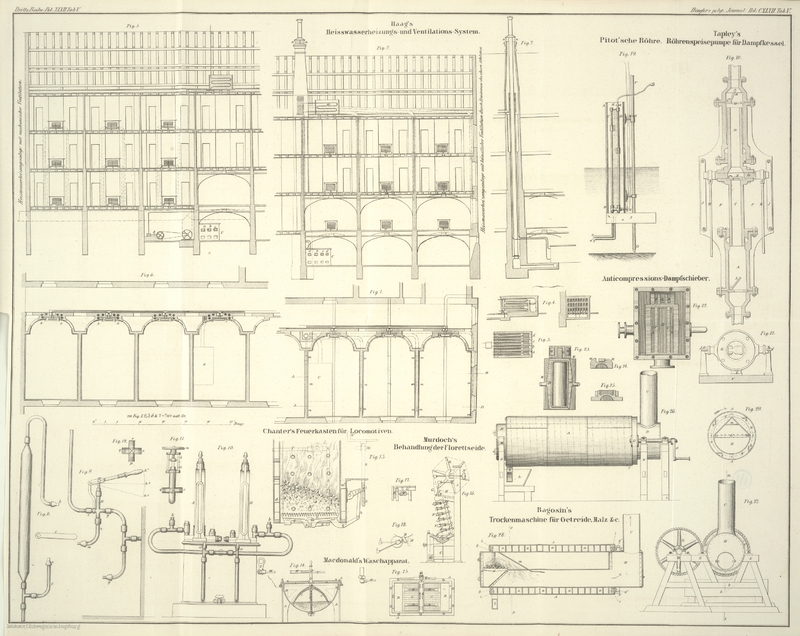

Fig. 1, Tab.

V, zeigt den Grundplan eines Theiles eines großen Krankenhauses mit drei Etagen;

jede Etage enthält sechs Säle für je zehn Kranke.

Fig. 2 ist der

senkrechte Durchschnitt nach der Linie AB.

Im Souterrain befindet sich der Heißwasserheizungs-Ofen C, welchen Fig. 3 im Grundplan und Fig. 4 im senkrechten

Durchschnitt zeigt.

Derselbe ist in acht Heizkammern getheilt, von denen je zwei eine eigene Rostfeuerung besitzen, und zwar ist die Rostfeuerung a für das Parterre, b für

die erste Etage, c für die zweite Etage und d für die Erhitzung des Wassers für Bäder etc., sowie

für die künstliche Ventilation bestimmt. Es kann somit erstens nicht nur jede Etage

für sich geheizt werden, sondern selbst jede halbe Etage, indem jede halbe Etage

ihre eigene Ofenspirale und resp. Heizkammer hat. Ferner kann durch die vor jedem

Saale angebrachten Regulir-Theilungshahnen jeder Saal für sich allein und auf

einen beliebigen Wärmegrad geheizt werden. Von den zwei Spiralen der vierten

Feuerung d ist die eine zur Beheizung des im Dachraume

angebrachten Wasserreservoirs w bestimmt, die andere für

die allenfallsige Wärmesteigerung der Ventilationskammer im Sommer.

Aus dem Grundplan und Durchschnitt, Fig. 3 und 4, ersieht man auch, daß

jede Spirale mit Leichtigkeit gereinigt, nämlich aus dem von feuerfesten Backsteinen

construirten Ofen herausgezogen und wieder eingeschoben werden kann. Es kann somit

eine Störung gar nie

eintreten, da jede allfällig vorkommende Reparatur sich in 1–2 Stunden

bewerkstelligen ließe; dieß hat auch die Erfahrung bei den vielen mit diesem

Ofensystem von mir ausgeführten Heizungen bestätigt, deren mehrere schon 5–6

Jahre lang in Gebrauch sind.

Die Anlage der Heizung ist aus den Plänen Fig. 1 und 2 deutlich zu ersehen.

Die von einem Krankensaal zum andern führenden Heizungsröhren liegen in einem mit

gußeisernen durchbrochenen Platten gedeckten Canal im Corridor, erwärmen denselben

auf 9–10° Reaum. und, je nach der Stellung der Regulirhahnen, die

Krankensäle entweder alle auf ganz gleiche oder auf verschiedene Temperatur, oder

einzelne, wenn dieselben von der Circulation abgeschlossen sind, gar nicht.

Der Brennmaterialverbrauch beträgt nach genauen BeobachtungenDie betreffenden Versuche wurden in dem noch im Ausbaue begriffenen neuen

Krankenhause zu Augsburg mit magistratischer Genehmigung unter Controle des

städtischen Bauraths Hrn. J. Kollmann

angestellt.A. d. Red. bei constanter Erwärmung der Säle auf 15° R. Tag und Nacht, und bei

einer permanenten Ventilation von 40–60 Kubikmeter in der Stunde per Kranken, während einer äußern Temperatur von

– 14 bis 16° R., – 10 bis 11 Zollpfund Torf per 1000 Kubikmeter Zimmerraum in 24 Stunden, daher

durchschnittlich in der Heizsaison 6 Pfd. Torf per 1000 KubikfußKubikmeter Raum angenommen werden können.

Andererseits ergaben die Beobachtungen, welche in einem alten Krankenhause mit

Ofenheizung angestellt wurden, für den gleichen Raum den doppelten

Brennmaterialbedarf) es kamen nämlich mittelst der Ofenheizung 1000 Kubikfuß Raum

per Tag, bei einer äußern Temperatur von 9 bis

15° R. unter Null, auf 5 5/6 kr., mittelst der Heißwasserheizung aber nur auf

2 1/2 kr. zu stehen.

Ein Mann im Souterrain kann die Beheizung von zwei solchen

großen Heizöfen besorgen, wenn ihm das Brennmaterial zugeschafft wird) somit genügt

Ein Mann zur Heizung für 36 Krankensäle.

Die Circulation des heißen Wassers ist hier dieselbe, wie ich sie zur Beheizung der

Wohngebäude im vorhergehenden Abschnitt beschrieben habe.

Beschreibung des Regulirhahns.

Fig. 11 zeigt

den erwähnten, als höchst zweckmäßig bewährten Regulirhahn im Verticaldurchschnitt,

Fig. 12

im horizontalen Durchschnitt nach der Linie x–y.

Vermittelst Drehung des Schwungradchens m wird der

inwendig befindliche Kolben auf- und abwärts bewegt. Derselbe ist so

beschaffen, daß wenn er die tiefste Stelle a einnimmt,

die Schenkel o, p und q, r

communiciren; steht derselbe in der Mitte zwischen a und

b, so sind o, p und q, r, sowie o, r und p, q gleichzeitig in Communication, d. i. das heiße

Wasser kann zur Hälfte in der Richtung von o, p und o, r fließen. In der obersten Stellung b des Kolbens sind die Schenkel o, r und p, q in Verbindung. Das heiße Wasser,

welches z.B. beim Schenkel o durch r in das zu erwärmende Zimmer eintritt und von q nach p aus demselben in

die weiter circulirende Leitung abfließt, wird daher, je nach der Stellung des

Kolbens von a nach b der

Scala, entweder ganz wenig, oder zur Hälfte, oder zu 3/4, oder gar nicht in die

Röhren, welche im Zimmer circuliren, einströmen, indem in der obersten Stellung des

Kolbens bei b die Circulation des heißen Wassers in der

Richtung von o, p vollständig hergestellt ist und die

Schenkel q, r von der Circulation des heißen Wassers

ganz abgeschlossen sind. Man kann somit an der Scala von a–b leicht die für das zu erwärmende

Zimmer geeignete Stellung des Kolbens herstellen und jederzeit den Zufluß des für

eine gewünschte Temperatur erforderlichen heißen Wassers, selbst während der

stärksten Circulation, reguliren. Ein wesentlicher Vortheil dieses von mir zu diesem

besondern Zweck construirten Hahnes ist der, daß fortwährend eine Circulation des

heißen Wassers stattfindet, der Kolben mag sich in der obersten, Mittlern oder

untersten Lage befinden.

Ueber die Behandlung der

Heißwasser-Heizungen.

A. Behandlung des

Expansionsröhren-Apparates.

Die Instandsetzung des Expansionsröhren-Apparates muß immer zuerst, ehe

ein Feuer im Ofen angemacht wird, vorgenommen werden; dieselbe ist höchst

einfach und in sehr kurzer Zeit zu bewerkstelligen.

Der Heizer hat nämlich nur mit dem Schlüssel c, Fig. 8, die

beiden Schlußmuttern a und b ganz zu öffnen, und in den Röhrenschenkel d (die Füllröhre) so lange Wasser mittelst eines Trichters

einzugießen, bis derselbe gerade voll ist. Ist dieser Fall eingetreten, so

werden beide Muttern a und b wieder angeschraubt, und mit dem Schlüssel tüchtig zugezogen.

Dieses Nachfüllen muß bei neuen Heizungen alle Tage geschehen, später braucht man

es aber nur alle zwei bis drei Tage vorzunehmen.

Dem Heizer, welcher dieses Geschäft vollzieht, ist insbesondere aufzutragen: daß

er immer reines Wasser dazu benutzt, und beide Schlußmuttern sorgfältig

anschraubt und fest zuschraubt.

B. Behandlung des

Heizapparates und der Röhrenleitung.

Nachdem sich der Heizer auf angegebene Weise durch das Nachfüllen überzeugt hat

daß die Röhrenleitung voll ist, kann er mit dem Heizen beginnen; anfangs sollte

nur ein mittelmäßiges Feuer entwickelt werden. Dabei ermittelt man, ob die

Steigröhren zuerst warm werden, d.h. ob sich das Wasser zuerst in den

Steigröhren fortbewegt. Ist dieses der Fall, so weiß man, daß die Rotation des

Wassers den gehörigen Gang nimmt, und der Heizer kann nun so lange fortfeuern,

bis die Rückläufe eine Temperatur erhalten, wobei darauf gegossenes Wasser

verdampft. Haben die Rückläufe diese Temperatur erreicht, so hat der Heizer das

Feuer mittelst der Schieber in den Feuercanälen der Art zu reguliren, daß die

Rückläufe auf gleichem Wärmegrade verbleiben.

Bemerkt der Heizer, daß an irgend einer Leitung eine Verbindungs- oder

Schlußmutter schweißt, d.h. während der Rotation des heißen Wassers etwas Dampf

entweichen läßt, so muß er die Abkühlung der Röhrenleitung abwarten, bevor er

die Verbindungsmuttern mittelst der Zangen und die Schlußmutter mit dem

Schlüssel fester anzieht.

Sollte sich ein größerer Fehler zeigen, so muß das Feuer im Ofen unverzüglich

ausgelöscht und dem Fehler sogleich begegnet werden.

Ein solcher Fehler ist das Bersten eines Rohres; dieses kommt jedoch bei

sorgfältiger Bedienung und Behandlung des Apparates, wie sie oben beschrieben

wurde, nie vor, besonders wenn bei strenger Kälte Sorge getragen wird, daß die

Temperatur der Räume, in welchen sich die Röhrenleitungen befinden, nie bis auf

0° oder + 1° R. herabsinkt.

Die Wartung der Röhrenleitung beschränkt sich darauf, daß man dieselbe immer voll

Wasser zu erhalten sucht; ist dieses durch das Nachfüllen nicht ganz zu

erzielen, d.h. bemerkt man, daß, obgleich die Füllröhre bis oben voll Wasser

ist, sich noch Luft in der Röhrenleitung befindet, so muß die ganze

Röhrenleitung mit frischem Wasser vollgepumpt werden.

Daß sich Luft in der Röhrenleitung befindet, gibt sich besonders beim Anheizen

durch ein Schlagen in den Röhren oder ein Vibriren derselben kund, oder auch

manchmal dadurch, daß die Rücklaufröhren vor den Steigröhren warm zu werden

beginnen.

C. Füllung der Röhrenleitung

nach neuem Verfahren.

Am tiefsten Punkte der Röhrenleitung ist immer an einer Rücklaufröhre in der Nähe

des Ofens ein sogenannter Füllhahn H, Fig. 9,

angebracht. Derselbe

besteht aus einer metallenen Röhre, in welcher ein genau eingeschliffener

Stahlkolben mittelst des Hebels in drei Lagen, nämlich h¹, h² und h³ gebracht werden kann.

Hat der Hebel die Stellung h¹, so ist der

Durchgang von x nach y

und z offen; bei der Stellung h² ist dagegen der Durchgang zwischen x und z hergestellt, nach y aber geschlossen; durch die dritte Hebellage h³ wird der Durchgang zwischen x, y und z ganz

abgeschlossen.

Angenommen, die ganze Röhrenleitung sey vor einiger Zeit gefüllt worden, und soll

nun, weil sich etwas Luft darin ansammelte, durchgepumpt werden, so wird der

Hebel in die tiefste Lage h³ gebracht, und

hierauf die Füllpumpe durch eine Verbindungsmutter mit der Röhre m verbunden; nun kommt der Hebel in die Lage h² zu stehen, und es kann mit dem Einpumpen

begonnen werden, nachdem man vorher die Schlußmutter g am Ablaufrohr abgeschraubt hat. Mit dem Pumpen wird so lange

fortgefahren, bis alles schmutzige Wasser entfernt ist, und nur noch reines

Wasser ohne Luftblasen abfließt.

Während des Pumpens wird die oberste Schlußmutter des

Expansionsröhren-Apparates (b, Fig. 8)

geöffnet, um die dorthin gedrungene Luft entweichen zu lassen. Nachdem so lange

frisches Wasser eingepumpt worden ist, bis nur noch Helles Wasser ohne

Luftblasen ausfließt, schließt man zuerst die Schlußmutter g, macht noch einige Pumpenstöße, und bringt den

Hebel in die Stellung h³, worauf die

Füllpumpe abgeschraubt und die Schlußmutter fest angeschraubt werden kann. Nun

gibt man dem Hebel des Füllhahnes die höchste Stellung h, und steckt einen Stift in in die entsprechende Oeffnung des

Kolbens, damit derselbe seine Lage nicht verändern und die Verbindung zwischen

x, y und z

unterbrechen kann, welche während des Heizens immer hergestellt seyn muß.

Hauptsächlich darf niemals die Entleerung des Expansionsröhren-Apparates

vergessen werden; zu diesem Behufe öffnet man beide Schlußmuttern a und b, Fig. 8, worauf alles

übrige Wasser aus dem Röhrenschenkel d abläuft. Ist

das Wasser bis auf das durch die Füllröhre bestimmte Niveau gesunken, so können

beide Schlußmuttern wieder fest angeschraubt werden, und man fängt nun an zu

heizen.

Sollte der lebhafte Zug des Feuers im Heizapparate nach einiger Zeit abnehmen, so

sind die Feuerzüge mit den darin liegenden Röhren von dem erzeugten Ruße

sorgfältig zu reinigen. Der Heizer hat besonders darauf zu sehen, daß der

lebhafte Zug immer fortbesteht, weil sonst der Effect der Heizung sehr

herabgestimmt werden könnte.

Bei großen Heizungen geschieht die Füllung der Röhrenleitung mit einer fixen

sogenannten Centralpumpe; dieselbe gewährt den

Vortheil, daß die

Füllung sehr bequem bewerkstelligt werden kann. Das Anschrauben und Abschrauben

der Füllpumpe fällt dabei ganz weg, und man braucht nur den zu der

entsprechenden Ofenspirale gehörenden Absperrhahn mittelst des Schlüssels

aufzuschrauben, den Füllhahnhebel in die richtige Lage zu versetzen, und dann so

lange zu pumpen, wie oben angegeben wurde. Hernach wird der Absperrhahn wieder

gut verschlossen, und man schreitet zur Füllung der nächsten Röhrenleitung.

Daß während des Betriebes der Heizung alle Absperrhahnen geschlossen bleiben

müssen, versteht sich von selbst.

Fig. 10

veranschaulicht diese Centralpumpe. A ist die

Füllpumpe, B die Forcirpumpe. a, a sind die Absperrhahnen; b, b die mit

den Pumpen in Verbindung stehenden Sicherheitsventile.

Ventilation.

Die Ventilation der Krankenhäuser kann auf dreierlei Art bewerkstelligt werden; wir

besprechen daher im Folgenden:

1) die natürliche Ventilation;

2) die künstliche Ventilation mittelst Erwärmung des obersten Schlotes;

3) die künstliche Ventilation mittelst mechanischer Kraft.

I. Natürliche

Ventilation.

Die natürliche Ventilation bewirkt man mittelst Oeffnens der Fenster oder Thüren

oder sonstiger dazu besonders hergestellter Oeffnungen; auf diese Weise wird

zwar eine rasche Ventilation erzielt, aber mit dem für die Kranken nachtheiligen

Umstand, daß sich die Säle zu schnell abkühlen und eine sehr fühlbare

Luftströmung in denselben verursacht wird, daher man diese Methode in neuester

Zeit allgemein verworfen hat.

Eine viel weniger oder gar nicht schädliche Methode, die Krankensäle auf

natürlichem Wege zu ventiliren, ist das Verfahren mittelst Erwärmens der

Corridors. Es wird nämlich zuerst der Corridor durch Oeffnen entgegenstehender

Zugöffnungen oder Fenster mit frischer Luft gefüllt, was in einigen Minuten

bewerkstelligt ist; dann werden jene geschlossen, und der mit frischer Luft

gefüllte Corridor wird auf seine gewöhnliche Temperatur von 9 bis 10° R.

erwärmt. Ist dieses geschehen, so werden in den zu ventilirenden Sälen die mit

dem Corridor communicirenden Fenster oder Thüren geöffnet, damit die im Corridor

erwärmte frische Luft in die Säle einströmt, was ebenfalls in kurzer Zeit

erzielt ist. Hierauf werden die Krankensäle wieder geschlossen und der Corridor

wird abermals ventilirt, d.h. mit frischer Luft angefüllt. Die erwähnten

Operationen wiederholt man so oft, als es die Aerzte oder Krankenwärter für nothwendig

erachten.

Diese Ventilation ist unstreitig die rascheste, billigste und einfachste, und bei

meinen Anlagen, wo die Corridors ohnedieß durch die Heizungsröhren erwärmt

werden, ohne alle Herstellungskosten anwendbar.

Die natürliche Ventilation kann jedoch niemals eine permanente werden, daher die nun zu besprechende künstliche

Ventilation mittelst Erwärmung des oberen Theiles des Schlotes, welche eine

permanente und bei Anwendung der Heißwasserheizung in ökonomischer Hinsicht die

vortheilhafteste ist, jedenfalls den Vorzug verdient.

II. Künstliche Ventilation mittelst

Erwärmung des obersten Theiles des Schlotes.

Aus Fig. 1

und 2,

Tab. V, ist die Anlage einer derartigen künstlichen Ventilation ersichtlich,

welche ohne alle besonderen Kosten für Betrieb und Unterhaltung hergestellt

werden kann.

Da in Krankenhäusern im Sommer wie im Winter fortwährend heißes Wasser für die

Bäder, zum Waschen, Reinigen u.s.w. in sämmtlichen Etagen erforderlich ist, so

wird das Wasserreservoir am zweckmäßigsten am höchsten Punkt angebracht, um von

demselben aus das heiße Wasser durch Röhren überall hin, wo es benöthigt ist,

leiten zu können.

Die Spirale der Heizkammer d des Ofens ist bestimmt,

um im Reservoir w, mittelst der in demselben

befindlichen Röhrenleitung, das Wasser auf 60 bis 70° R. zu erwärmen;

somit ist den ganzen Sommer über die Unterhaltung des Feuers in der Heizkammer

d nothwendig, und in Folge davon wird der Kamin

Fig.

7, welcher von starkem Eisenblech construirt ist, fortwährend erwärmt und

durch denselben der ihn concentrisch umgebende hohle Raum, welcher durch die

gemauerte Einfassung (vom Einmündungspunkt des Rauchs in den eisernen Kamin) bis

unter den Giebel des Daches fortgesetzt ist.

In diesem hohlen Raum befinden sich auch die Hin- und Herleitungsröhren

zur Erzeugung des heißen Wassers im Reservoir w,

daher die von denselben ausstrahlende Wärme ebenfalls diesem hohlen Raum

mitgetheilt wird, wodurch auch im Sommer seine Temperatur auf wenigstens 50 bis

60° R. gesteigert werden kann, so daß bei der größten äußern Wärme eine

Temperaturdifferenz von wenigstens 30° R. erreicht wird, welche

hinreichend ist, um alle Säle und Corridore mittelst eines erneuerten

Luftquantums von 60 Kubikmetern in der Stunde per

Kranken, welches bisher als Maximum gefordert wurde, zu ventiliren.

Die verdorbene Luft wird während des Winters am Boden der Säle in dem aus jedem

Saale besonders emporsteigenden senkrechten Schlote m,

m weggezogen; während des Sommers aber wird sie durch die gleichen

Canäle an der Decke weggezogen; hierzu hat jeder senkrechte Canal m, m am Boden und an der Decke verschließbare

Oeffnungen.

Das Wegnehmen der verdorbenen Luft am Boden während des Winters gewährt den

großen Vortheil, daß die in der Nähe des Plafond befindliche Luft dann nicht

wärmer ist, als diejenige in der Mitte des Saales oder gegen dessen Boden zu;

die starke Ventilation von 60 Kubikmetern per

Kranken in der Stunde wird in diesem Falle ohne größern Brennmaterialaufwand

vermittelst gleichmäßiger Vertheilung der Wärme in den Höhen der Säle

erzielt.

Das Wegnehmen der verdorbenen Luft in der Nähe des Plafonds während des Sommers

bezweckt hauptsächlich die Abkühlung der Säle, indem die im Saale von selbst

emporsteigende wärmere Luft sogleich austreten und nicht mehr rückwärts wirken

kann, dagegen stets durch frische, weniger warme Luft ersetzt wird.

Im hohen senkrechten Schlot m, m ist der natürliche

Zug (ohne Erwärmung seines obern Theiles) nach genauen Versuchen der Art, daß 40

Kubikmeter Luft per Kranken in der Stunde

entweichen, wenn zwischen der innern Luft im Saale und der äußern Luft eine

Temperatur-Differenz von 12° Reaumur stattfindet; es ist daher

einleuchtend, daß eine geringe Erwärmung des obersten Theiles des Schlotes

genügt, um diese Ventilation höher zu steigern.

Die senkrechten Canäle m, m werden von jedem Saale

aus auf dem Dachboden in einem horizontalen Canal zusammengezogen. Dieser mündet

in den Hauptschlot aus, nämlich in den zwischen dem eisernen Kamin und dem

gemauerten Schlot befindlichen hohlen Raum, und in diesem steigt die ausgezogene

Luft bis über die Firste des Daches empor, wo sie durch die beweglichen

Jalousien n, n entweicht. Hierbei ist ein

Zurückströmen der verdorbenen Luft mit ihren Dünsten in einen andern Saal des

Gebäudes unmöglich, da sie unfehlbar den warmen eisernen Kamin entlang bis in

die Höhe der Austrittsöffnungen n, n fortgezogen

werden wird.

Die frische Ersatzluft kann durch Canäle unter dem Fußboden des Corridors zu der

im Saale befindlichen Röhrenspirale geführt werden, von wo sie, hinreichend

erwärmt, in den Saal eintritt.

Durch diese Methode ist in Verbindung mit der Heißwasserheizung eine sichere,

starke und permanente Ventilation der Krankenhäuser mit geringen Anlagekosten

und ohne alle Betriebsauslagen erzielt.

III. Künstliche Ventilation mittelst

mechanischer Kraft.

Die künstliche Ventilation mittelst mechanischer Kraft wird durch Ventilatoren

bewerkstelligt, welche von Wasserrädern oder von Dampfmaschinen in Bewegung

gesetzt werden. Die Dimensionen dieser Ventilatoren sind nach dem Luftquantum zu

bestimmen, welches sie den Sälen zubringen oder entziehen sollen.

Wenn in ein für 400 Kranke angelegtes Krankenhaus in der Stunde per Kranken 60 Kubikmeter Luft = 2400 bayer.

Kubikfuß geschafft werden sollen, so beträgt das Gesammt-Quantum der Luft

960,000 bayer. Kubikfuß per Stunde, und wenn nebst

den Sälen auch die Corridors und Abtritte ventilirt werden sollen, wenigstens

1,300,000 Kubikfuß per Stunde, welche in die

verschiedenen Säle und Corridors eingetrieben werden müßten.

Nach den neuesten und besten Constructionen würde ein offener Ventilator von 50

engl. Zoll Durchmesser bei 650 Umdrehungen per

Minute 20,000 engl. Kubikfuß Luft befördern, somit per Stunde 1,200,000 engl. Kubikfuß, welches nahezu dem obigen Quantum

von 1,300,000 bayer. Kubikfuß per Stunde

gleichkommt. Ein solcher Ventilator erfordert eine fünfpferdige

Dampfmaschine.

Da ein derartiges Krankenhaus sehr in die Länge ausgedehnt ist, und daher die von

Einem Ventilator ausgehenden Leitungen sehr große Dimensionen erhalten müßten,

so ist es jedenfalls zweckmäßiger, wenn jede Hälfte des Krankenhauses einen

Ventilator für 10,000 engl. Kubikf. Luft per Minute

oder 600,000 engl. Kubikfuß per Stunde erhält. Um

dieses Luftquantum zu bewegen, ist ein offener Ventilator von 40 engl. Zoll

Durchmesser mit 800 Umdrehungen per Minute

nothwendig, welcher eine vierpferdige Maschine erfordert.

Die Hauptleitungsröhre müßte 48 engl. Zoll im Durchmesser haben, und aus ihr

sämmtliche senkrechte Röhren in die verschiedenen Säle und Corridors, sowie die

Abtritte, geführt werden, wie in Fig. 5 und 6, Tab. V,

zu ersehen ist. Da durch ein 48 engl. Zoll weites Rohr per Minute 10,000 engl. Kubikf. Luft bewegt werden müssen, also per Secunde 166,66 Kubikf., so würde die

Geschwindigkeit derselben per Secunde circa 12 Fuß betragen; in einen größern Krankensaal

von 10 Betten müßten per Stunde für einen Kranken

2400 Kubikf. Luft eingetrieben werden = 24,000 Kubikf. per Stunde für zehn Kranke, oder per

Secunde 6,6 Kubikf., daher der Querschnitt des Rohres für einen Saal mit

Berücksichtigung der Reibungen 0,5 Quadratfuß = 72 Quadratzoll betragen müßte,

oder wenn man zwei Röhren x, x anbringen würde, wie

in Fig. 5 und

6, so

müßte jede 36 bis 40 Quadratzoll Querschnitt = 0,7 Fuß Durchmesser haben.

Zum Betrieb von zwei vierpferdigen Dampfmaschinen ist ein Dampfkessel von

wenigstens 160 Quadratfuß Heizfläche erforderlich; da aber nach neuen

Verordnungen in bewohnten Gebäuden nur Dampfkessel von höchstens 50 Quadrats.

Heizfläche angebracht werden dürfen, so müßte für diesen Dampfkessel ein

besonderes Kesselhaus mit Dampfkamin hergestellt werden.

Der Betrieb zweier vierpferdigen Dampfmaschinen Q,

Fig.

5, welche Tag und Nacht fortwährend in Bewegung seyn müßten, wenn eine

permanente Ventilation erzielt werden soll, würde sich (bei Anwendung von

Hochdruckmaschinen welche in der Stunde per Pferd

nur 5 Pfd. Kohlen oder 8 Pfd. Torf erfordern, also in 24 Stunden pro 8 Pferde 8 × 8 × 24 =1536 Pfd.

Torf = 3072 Stück Torf, à fl. 2 pro 1000 Stück) per Tag

zu 24 Stunden auf fl. 6 berechnen.

Hiezu kommt noch der Lohn für zwei Maschinisten, ferner die Kosten des Schmieröls

für die Dampfmaschine und die Ventilatoren, die Auslage für Erneuerung der

Treibriemen etc.; es würde daher die Ventilation nach dieser Methode, im Sommer

wenigstens, auf circa fl. 10 per Tag zu stehen kommen.

Mit den abgehenden Dämpfen der Dampfmaschine könnte bei dieser Methode allerdings

das benöthigte heiße Wasser im Reservoir w erzeugt

werden. Zu dessen Erzeugung sind bei der von mir vorgeschlagenen Ventilation

(mittelst Erwärmung des obern Theiles des Schlotes) täglich 3–400 Pfd.

Torf erforderlich, welche eine Auslage von fl. 1. 12 kr. bis fl. 1. 36 kr.

bedingen; aber auf diese Summe beschränken sich die Betriebskosten meiner

Ventilationsmethode.

Da mit Sicherheit anzunehmen ist, daß durch die Ventilation mittelst Erwärmung

des obern Theiles des Schlotes dieselbe Lufterneuerung erzielt werden kann, wie

durch die Ventilation mittelst mechanischer Kraft, so wird wohl jede Behörde

oder Administration jene einfache und billige Methode dieser complicirten und

kostspieligeren vorziehen.

Nachtrag.Verzeichniß der von

dem Civilingenieur Johannes Haag in Augsburg ausgeführten

Heißwasser-Heizungen.

I. In Fabriken.

1. Amann und Comp., mechanische

Baumwoll-Spinnerei in Legnano.

2. D. Iselin und Comp., mechanische

Baumwoll-Spinnerei und Weberei in Schönau bei Basel.

3. Constanz Cantoni, mechanische Baumwoll-Spinnerei in

Legnano.

4. Constanz Cantoni, mechanische Baumwoll-Weberei in

Castallenza.

5. Mechanische

Baumwoll-Spinnerei und Weberei (Garntrocknerei) in Kaufbeuren.

6. Escher Wyß und Comp.,

Filial-Maschinen-Werkstätte in Leesdorf bei Wien.

7. G. Geßner, Seidenfabrik und Wohnung in Wädenschweil.

8. J. Gradner, mechanische Baum-Spinnerei in

Oberwaltersdorf.

9. Kaspar Honegger, mechanische Baumwoll-Spinnerei in

Cottern bei Kempten.

10.

Mechanische Baumwoll-Spinnerei in Kaiserslautern.

11. Frz.

Leitenberger, Kattundruckerei in Cosmanos in

Böhmen.

12. Liebig und Comp., mechanische Baumwoll-Weberei

in Reichenberg.

13.

Quidotti Pariani, mechanische

Baumwoll-Spinnerei in Gravellona.

14. Schelling und Comp., Kratzengarnitur-Fabrik in

Horgen am Zürcher See.

15. Stapfer und Söhne, Seidenfabrik in Horgen.

16. C. und

M. Sieber, mechanische Baumwoll-Weberei in

Zöschlingsweiler.

17. Stammetz und Comp., mechanische

Baumwoll-Weberei in Tannwald.

18. A. Welty, Färberei-Trockenhänge in

Kaufbeuren.

19. Held und Teufel, mechanische Baumwoll-Weberei

in Rottweil am Neckar.

20. Kaspar

Honegger, Baumwoll-Spinnerei in

Wangen.

21.

Mechanische Baumwoll-Weberei in Haunstetten.

22–30. Mechanische Baumwoll-Spinnereien und

Webereien in Gladbach, Blaichach, Ludwigshafen a. Rhein, Ulm, Worms, Flöha bei

Chemnitz, Innsbruck und Dornbirn.

II. In öffentlichen

Gebäuden.

1.

Evangelisches Armenkinderhaus in Augsburg.

2. Königl.

Bahnhof-Gebäude in Augsburg.

3. Königl.

Bahnhof-Gebäude in München.

4.

Cantons-Spital in Liestal.

5.

Bad-Anstalt in Neufchatel.

6. Frohnfeste

in Thorberg bei Bern.

7.

Mädchen-Institut in Neufchatel.

8.

Landes-Spital in Sigmaringen.

9.

Evangelisches Waisenhaus in Augsburg.

10.

Absonderungs-Spital in Basel.

11.

Pinakothek in Turin.

12.

Irrenanstalt in Klingenmünster.

III. In Privat-Gebäuden und

Schiffen.

1.

Palais Sr.

Durchlaucht des Fürsten von

Hohenzollern-Sigmaringen.

2.

Palais Sr.

Durchlaucht des Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen in

Krankenwies.

3.

Cloeta Muralt

in Zürich.

4.

Egg-Grüter in Winterthur.

5.

Escher Wyß und Comp., Comptoir in

Zürich.

6.

Gradner-Honegger in Aich bei

Kempten.

7.

Kaspar Honegger, Comptoir in Cottern bei Kempten.

8.

d'Hengelière, Director der Spinnerei und Weberei in

Kempten.

9.

Hoffmann-Roquin in Zürich.

10.

Ryhiner in Basel.

11. 12. 13.

SzechyniFranz JosephAlbrecht

Eilschiffe der I. priv.

Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft in Pesth.

14.

Dampf-Yacht Sr. Majestät des Kaisers von Oesterreich.

15.

Schloß Hard, dem Sir Thomas in Ermartingen gehörig.

16.

Albr. Volkhart,

Buckdruckerei in Augsburg.

17.

W. Meurer,

Kaufmann in Cöln.

18.

Westendonc in Zürich.

IV. In Gewächshäusern.

1.

Wintergarten Sr. Majestät des Königs von Bayern in

München.

2. Carl

Bischoff, Particulier in Basel.

3. de Rougemont, Colonel in Thun.

4.

Gewächshaus Sr. königl. Hoheit des Herzogs Alexander von

Württemberg in Bayreuth.

5.

Gewächshaus des Hrn. Fabrikanten Merz in

Augsburg.

6.

Gewächshaus des Hrn. Theod. Walch in Kaufbeuren.

7.

Wintergarten des Hrn. Grafen von Bassenheim in

München.

Tafeln