| Titel: | Transportable sechspferdige Dampf-Bretsäge von M. F. Kubasek in Prag. |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. CXV., S. 403 |

| Download: | XML |

CXV.

Transportable sechspferdige Dampf-Bretsäge

von M. F. Kubasek in Prag.

Aus der österreichischen Zeitschrift für

Berg- und Hüttenwesen, 1858, Nr. 7.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

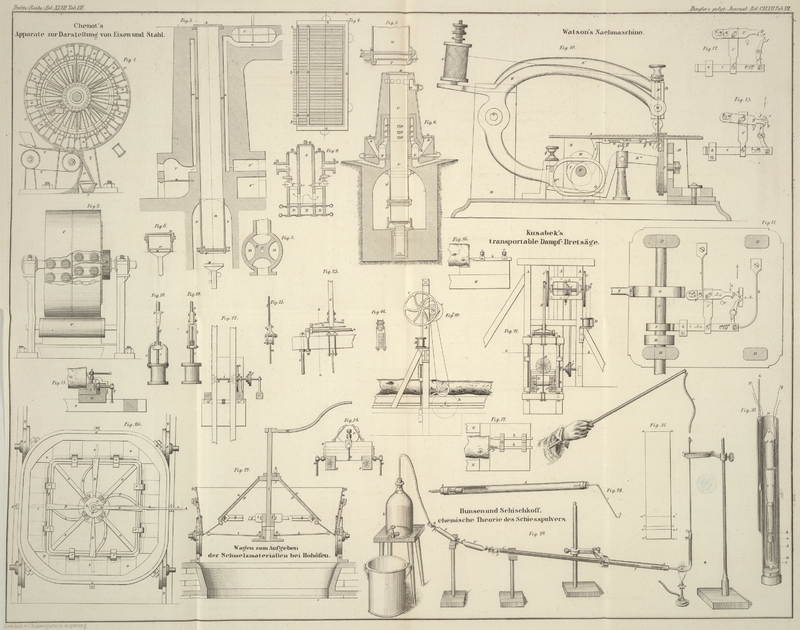

Kubasek's transportable sechspferdige

Dampf-Bretsäge.

Diese Dampf-Bretsäge, welche sich auf der letzten landwirthschaftlichen

Ausstellung in Wien befand, muß als einfach und originell sowohl in der

Zusammenstellung als in der Detailconstruction bezeichnet werden.

Fig. 21 zeigt

dieselbe in der Vorderansicht, Fig. 22 im

Horizontalschnitte nach ab, und Fig. 20 in der

Seitenansicht. Die Figuren 14 bis 19 und 22 bis 25 geben einige

Details.

Das Gerüst für die Maschine bilden die drei Holzsäulen A, A,

A,

Fig. 21,

welche durch Querriegel verbunden und durch schiefe in den Boden eingelassene

Streben geschützt sind. An diesen drei Säulen sind fast alle Lager und Stützpunkte

für die während des Ganges der Maschine in Bewegung befindlichen Theile befestigt.

B ist der Dampfcylinder, der auf einem an die

äußerste Holzsäule A festgeschraubten Support ruht, und

von dem seitwärts der Maschine aufgestellten Kessel mit Dampf gespeist wird. Die

Kolbenstange setzt mittelst Bleuelstange und Kurbel die Schwungradwelle mit den

Schwungrädern C, C' in Rotation, während die einwärts

gerichtete Kurbel a durch einen excentrischen Zapfen den

Dampfschieber bewegt. Ein in dem Schwungrad C'

befestigter Zapfen endlich ertheilt durch die hölzerne Schubstange d dem Sägegatter seine auf- und niedergehende

Bewegung. Die Lager der Schwungradwelle sind mit der gußeisernen Platte L verbunden und diese ist an die Säulen A festgeschraubt.

Der zu durchsägende Klotz D ist auf dem Wagen E, einem hölzernen Rahmen, befestigt, der mit eisernen

Rollen auf Schienen läuft.

Die Bahn des Wagens besteht aus zwei langen Schwellen F,

F, auf deren oberer Fläche die erwähnten Schienen befestigt sind. Die

Wagenbahn F, F wird unmittelbar in den Erdboden

eingelassen.

Das Vorschieben des Wagens längs seiner Bahn erfolgt mittelst Transmission von der

Schwungradwelle aus. Letztere wird nämlich von der Frictionsscheibe e (Fig. 20 und 21) berührt,

und versetzt diese bloß durch die Reibung in Drehung. Die drehende Bewegung der

Frictionsscheibe e wird von den zwei Kegeln f, f und den Zahnrädern g, h

(Fig. 20)

auf die Welle i übertragen. Auf der Welle i sitzen zwei kleine Zahnräder k (Fig.

22), welche in Zahnstangen eingreifen, die am untern Rande des Wagens

befestigt sind. Der Wagen rückt also nicht stoßweise, sondern allmählich vor, wie

dieß in neuerer Zeit schon mehrfach mit Vortheil angewendet wurde, um den heftigen

Erschütterungen vorzubeugen, welche das Maschinengebälk bei der erstgenannten

Bewegungsart des Wagens erleidet. – Die Lager für die Wellen der beiden Kegel

f und f' sind an den

Säulen A befestigt. Die Lager der untern Welle i sind offen (ohne Deckel), und befinden sich auf der

Wagenbahn F, F.

Was die Detailconstruction betrifft, so sey hierüber

Folgendes bemerkt. Da die Bewegung ohne Zahnräder- oder Riementransmission

vom Dampfkolben auf das Sägegatter übertragen wird, so müssen beide letztere

gleichviel Hube per Minute machen. Damit nun die

mittlere Geschwindigkeit des Dampfkolbens nicht allzugroß ausfalle, so ist seine

Hubhöhe sehr klein gehalten, weßhalb auch die Bleuelstange kurz gemacht werden

konnte.

Die Verbindung der Dampfschieberstange mit der vom Excentricum unmittelbar bewegten

Schubstange ist, wie Fig. 25 zeigt, sehr

zweckmäßig dadurch hergestellt, daß die Schubstange l

unten gabelförmig getheilt ist, und mit zwei Zapfen in den Kopf der Schieberstange

m eingreift. Von den beiden Armen der Gabel ist der

eine n mit der Schubstange l

aus einem Stücke geschmiedet, und enthält einen Zapfen o, über welchen der zweite entsprechend ausgebohrte, lose Arm geschoben wird.

Eine Schraube verbindet beide Arme der Gabel.

Von ähnlicher Art ist die Verbindung zwischen Dampfkolbenstange und Bleuelstange. An

die letztere sind zwei Arme q festgeschraubt, welche

sich am untern Ende zu Platten erweitern, mit Zapfen in den Kopf der Kolbenstange

eingreifen und durch zwei Schraubenbolzen vereinigt sind. Die Kolbenstange ist noch

über den Kopf hinauf verlängert und gleitet in einer Bohrung des Bügels s, welcher ihr auf diese Weise die Geradführung

ertheilt.

Das Sägegatter ist nicht wie sonst, ein ganz aus Holz gefertigter Rahmen, sondern die

zwei verticalen Seitenhölzer sind durch Stangen aus Rundeisen ersetzt, welche in Führungen auf- und niedergleiten; die

Verbindung der Rundeisen mit den Querhölzern des Sägegatters zeigen die Figuren 23 und

24. Aus

letzteren ist auch ersichtlich, wie das Sägegatter mit der hölzernen Schubstange d zusammenhängt. Diese Verbindung muß gegliedert seyn,

weil die Schubstange nicht bloß in verticaler, sondern auch in horizontaler Richtung

oscillirt. Zu dem Ende ist an dem Sägegatter die eiserne Welle v unverrückbar befestigt; die Welle v ruht in zwei Lagern, welche an den äußern Ecken der

Schiene u mit Bändern und Keilen aufgehängt sind. Die

Schiene u besteht aus Einem Stück und ist durch

Schrauben mit dem Ende der Schubstange d verbunden. Fig. 24 stellt

diese Anordnung im Durchschnitte nach ab dar.

Die Befestigungsweise des zu durchsägenden Klotzes an den Wagen ist in den Figuren 14 bis

17

ersichtlich gemacht. Mit seinem vordern, den Sägezähnen zugekehrten Ende ruht der

Klotz auf einer hölzernen Unterlage, welche aus zwei Theilen H und J (Fig. 14 und 15) besteht.

Der Theil H läßt sich auf dem Wagen E nach dessen Längenrichtung verschieben, und durch die

seitwärts angebrachten Druckschrauben w (Fig. 14) in beliebiger

Lage feststellen, während der zweite Theil J, die

eigentliche Unterlage des Klotzes, auf H der Quere nach

verschiebbar ist. Diese seitliche Verschiebung des Theiles J wird mit Hülfe der Handkurbel g bewirkt,

welche das Zahnrad z bewegt, dessen Zähne in eine an J befestigte Zahnstange eingreifen. Nach jedem Schnitte

wird auf diese Art die Unterlage und mit ihr der Sägeklotz um soviel

weitergeschoben, als die Dicke der zu schneidenden Breter beträgt, und dann durch

die Druckschraube x der Theil J in seiner Lage erhalten. Der Klotz selbst ist, wie aus Fig. 14 zu ersehen, an

der Unterlage J durch Haken unverrückbar befestigt.

Das andere Ende des Klotzes ruht gleichfalls auf einer hölzernen Unterlage, die aber

auf dem Wagen E sich nicht verschieben läßt. Das

Festhalten des Klotzes in einer bestimmten Lage erfolgt hier durch die vorne

zugespitzten Eisenstäbe b, b, welche sich unter eisernen

Bügeln der Länge nach verschieben lassen. Nachdem der Klotz um ein der Bretdicke

gleiches Stück seitwärts gerückt ist, was hier leicht mit Hülfe einer als Hebel

dienenden Eisenstange erfolgt, werden die Stangen b

etwas in den Klotz eingetrieben und dann durch die Schrauben c niedergedrückt. j ist ein Einschnitt in der

Unterlage des Klotzes, in welchem das Sägeblatt steht, während der Klotz seitwärts

geschoben wird.

Das Zurückschieben des Wagens nach vollendetem Schnitte erfolgt, nachdem der die zwei

Kegel f, f' verbindende Riemen ausgehängt wurde, durch

Drehung einer an die Achse des Zahnrades h angesteckten

Handkurbel. Um dieses Zurückschieben zu erleichtern, ist die Wagenbahn wie

gewöhnlich gegen das vordere Ende etwas abwärts geneigt.

Die Versetzung der Schwungradwelle ober das Sägegatter hat zur Folge, daß letzteres,

sowie der Wagen in eine Stellung gelangte, bei welcher sich bequem manipuliren läßt,

ohne daß ein Unterbau erfordert wird; daher auch kein besonderer Mechanismus nöthig

ist, um die Sägeklötze auf das Niveau des Wagens zu heben. Die Säge läßt sich, sowie

der Dampfkessel, welcher dem Wesen nach ein Kessel mit Scheidern (verticalen

Scheidewänden, welche die Feuer- und Wasserräume von einander trennen) ist,

leicht transportiren. Sie erfordert keine Fundamentirung, und kann an jedem

beliebigen Orte rasch aufgestellt werden, indem außer der Grundgrabung für die

Befestigung der verticalen Säulen und der Aushebung von Vertiefungen, in welcher das

Sägegatter und die Zahnräder sich bewegen, keine weitern Vorarbeiten nöthig sind.

– Die ganze Säge kommt auf 1800 fl. zu stehen.

Tafeln