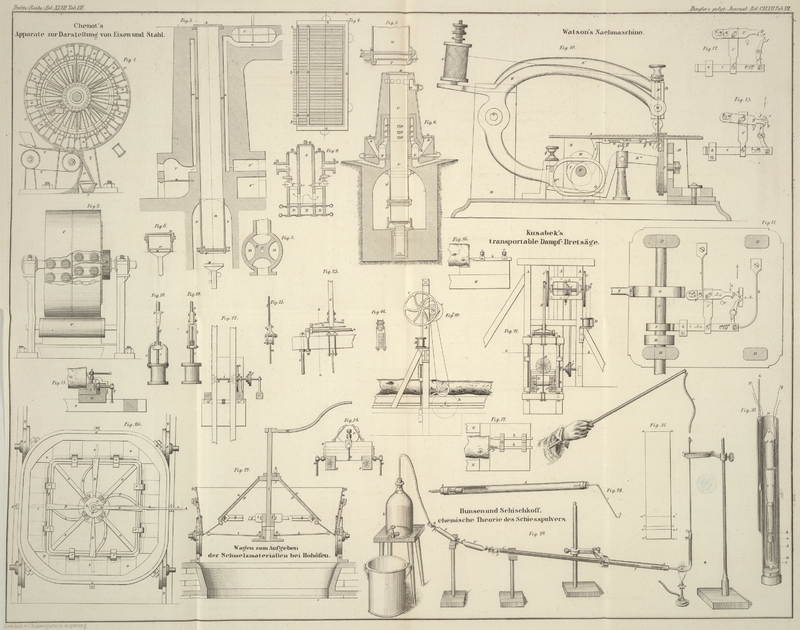

| Titel: | W. O. Watson's Nähmaschine. |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. CXVI., S. 406 |

| Download: | XML |

CXVI.

W. O. Watson's

Nähmaschine.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Watson's Nähmaschine.

Seit etwa sechs Jahren haben die Nähmaschinen angefangen in den Vereinigten Staaten

Aufsehen zu machen, und sie sind unterdeß auch in England und Frankreich (weniger in

Deutschland) in ziemlicher Ausdehnung in Gebrauch gekommen. Damals glaubte man

allgemein, durch diese Maschinen werden die Schneider und namentlich die Näherinnen

Noth leiden; es hat sich jedoch letzten Winter

gezeigt, daß diese Classe von Arbeitern in der Stadt New-York nicht

abgenommen hat, indem die Anzahl der durch die Geldkrise außer Arbeit gekommenen

Schneider männlichen und weiblichen Geschlechts auf 10 bis 20,000 geschätzt wurde.

Und dieß trotz dem, daß derjenige Mann allein, welcher am meisten zur Einführung der

Nähmaschinen beitrug (sein Name ist Singer), in

gewöhnlicher Zeit bis zu 120 Menschen in seiner Werkstätte beschäftigt, wo nichts

als Nähmaschinen gebaut werden, und außerdem hat es in der Stadt New-York und in andern

Städten noch viele größere und kleinere Werkstätten, worin solche Maschinen von den

verschiedensten Arten, gemacht werden.

Die Nähmaschinen zerfallen in zwei große Hauptclassen; erstens solche, die mit zwei

Fäden arbeiten, und zweitens solche, die mit einem Faden arbeiten. Die Nadeln sind

bei allen bis jetzt in einiger Ausdehnung eingeführten Maschinen gerade oder

gebogene, vorne zu einer scharfen Spitze auslaufende Stücke Stahldrahtes, nicht

unähnlich den gewöhnlichen Nadeln; nur befindet sich das Oehr nahe an der Spitze.

Die Nadel wird nicht wie beim Nähen von Hand ganz durch den Zeug durchgezogen,

sondern sie geht bloß ein Stück weit durch den Zeug, der auf einem kleinen Tische

ruht, hindurch, wobei der in dem nahe an der Spitze befindlichen Oehr gehaltene

Faden ebenfalls eine Strecke weit durch den Zeug durchgeführt wird. Wenn nun die

Nadel wieder zurückgeht, so wird der unterhalb befindliche Theil des Fadens von dem

Zeug etwas zurückgehalten, und es bildet sich eine Schleife. Bei Maschinen, die mit

2 Fäden arbeiten, wird durch diese Schleife im geeigneten Augenblick ein anderer

Faden durchgeführt, und dann die Nadel vollends in die Höhe gezogen, wobei sich

Stiche verschiedener Art bilden, je nach der Art und Weise, wie dieser zweite Faden

durch die Schleife (Schlinge) des ersten Fadens durchgeführt wird.

Bei Maschinen mit einem Faden dagegen wird diese Schleife unter dem Zeuge gehalten,

während dieser etwas vorgeschoben wird und der zum zweitenmal herabsteigenden Nadel

eine andere Stelle zum Durchgang darbietet, und zwar geschieht dieß auf eine solche

Weise, daß die Nadel durch die unterhalb des Zeuges gehaltene Schleife durchgeht.

Der hier gebildete Stich ist der „Kettenstich“, zwar zu starken

Nähereien nicht geeignet, aber dennoch zu vielen Zwecken hinreichend stark

genug.

Die im Folgenden beschriebene Maschine ist eine solche der zweiten Gattung, und es

wird vielleicht später Gelegenheit geben, auch eine der zusammengesetzteren ersten

Gattung mit zwei Fäden zu beschreiben.

Die Hauptsache worauf es bei diesen Maschinen ankommt, ist das richtige

Vorwärtsschieben des Zeuges (die Speisevorrichtung) und das gehörige Halten der

Schleife, so daß die Nadel nie verfehlt durch die Schleife zu gehen und dennoch der

gemachte Stich beim darauffolgenden Herabsteigen der Nadel vollständig angezogen

wird.

Die Zeichnung stellt in natürlicher Größe in der Fig. 10 eine

Seitenansicht der Maschine, theilweise im Durchschnitt vor; Fig. 11 ist eine untere

Ansicht des Tisches mit der Vorrichtung, die Schleife zu halten; Fig. 12 und 13 stellen

verschiedene Stellungen dieser Vorrichtung vor.

Ein hübsch geformtes Gestell C trägt mittelst der Füße

B den Tisch A, auf

welchem der Zeug in besonderen Linien dargestellt ist. Auf dem hintern Ende des

Gestelles C erhebt sich ein Ständer D, von welchem sich ein Arm E' nach vorne zu erstreckt. Dieser Arm trägt den Fuß r', welcher dazu dient, den Zeug gegen den Tisch

anzudrücken, ohne jedoch zu verhindern, daß der Zeug nach einer Richtung hin auf dem

Tisch verschoben werden kann. Ein zweiter Arm E ist um

einen Stift a am Ständer D

drehbar, und dieser Arm trägt am hintern Ende die Fadenrolle T und am vordern Ende ist mittelst einer Schraube n* die Nadel e darin befestigt.

Der untere Theil des Armes E ist abwärts gebogen, und

endet in einem länglichen Ringe g*, welcher eine auf der

Hauptachse F aufgesteckte excentrische Scheibe G umspannt. Auf der Achse F

stecken zwei weitere Scheiben H und I. Die Scheibe H bewegt

einen Hebel H*, welche sich in einer passend

angebrachten Gabel y dreht, und mit der

Speisevorrichtung j in Verbindung steht. Zum Speisen

oder Vorschieben des Zeuges dient ein gezacktes Rad j,

welches in der Zeichnung theilweise im Durchschnitt dargestellt ist. In der

Vertiefung dieses Rades und auf derselben Achse steckt ein kleines Sperrrad, welches

fest mit dem Speiserad j verbunden ist, und worin ein am

vorderen Ende des Hebels H* angebrachter Sperrhaken

greift. Eine Feder drückt das vordere Ende dieses Hebels abwärts und hält den

Sperrhafen in Eingriff mit dem Sperrrade. Das hintere Ende des Hebels H* steht gegen eine von oben herabkommende Schraube g' an, und durch diese Schraube wird die Speisung und

damit die Länge des Stiches regulirt. Das Speiserad j

steht durch eine im Tische A angebrachte Oeffnung weit

genug über die Oberfläche dieses letztern hervor, um eine sichere Wirkung auf den

Zeug auszuüben.

Die zweite Scheibe I, welche auf der Hauptachse F steckt, ist herzförmig ausgeschnitten und ein Haken

i wird vermöge einer Feder b gegen dieselbe angedrückt. Das obere Ende dieses Hakens läuft unter dem

Tische hin, und wird durch ein Lager k und eine in einem

Schlitz l laufende Schraube m geführt. Ein Hebelarm i¹ ist mittelst

einer Schraube i² an den Haken i, Fig. 11 angeschraubt, so

daß er sich leicht drehen kann und ein kleiner Hebel f',

welcher sich um einen Stift h dreht, ist durch einen

Stift j mit dem vordern Ende des Hakens i in Verbindung gesetzt. Ein ähnlicher Hebel g' ist durch einen in einem schrägen Schlitz p' laufenden Stift p mit dem

Arm i' in Verbindung gesetzt, und wird durch die in dem

Schlitz n' laufende Schraube n geführt, und mittelst einer gegen einen vorstehenden Stift q wirkenden Feder nach hinten gedrückt. Die beiden Hebel f' und g' sind an den Enden

mit kleinen Haken fund g versehen.

Die Operation geschieht folgendermaßen:

Der Faden wird von der Rolle T durch eine Oeffnung im

obern Ende des Armes E und von dort durch das Oehr der

Nadel c gezogen und das Ende mit der einen Hand

gehalten. Der Zeug wird aufgelegt und die Maschine in Bewegung gesetzt. Die

excentrische Scheibe G* drückt den Ring G abwärts, und bringt die Nadel mit dem Faden herab.

Während des Herabgehens liegt der Faden genau an der Nadel an, sobald aber die Nadel

durch weiteres Drehen der Scheibe G* anfängt

zurückzugehen, bildet der Faden eine Schleife, Fig. 10. In diesem

Augenblick fängt die herzförmige Scheibe I an den Haken

i vorwärts zu schieben in der Richtung des Pfeiles

5, und die Haken g und f

bewegen sich dadurch in der Richtung der Pfeile 6 und 7 und des Pfeiles 4. Sie

kommen in die Stellung Fig. 13 und greifen

während dieser Bewegung in die Schleife des Fadens und halten diese in der Stellung

wie Fig. 13

zeigt. Unterdeß ist die Nadel ganz hinaufgegangen, die Scheibe H hat den Speiseapparat bewegt und die Nadel kommt

wieder herab, während die Haken f und g die Schleife so lange halten, bis die Nadel in

dieselbe eingedrungen ist. Erst dann erreicht die Scheibe I eine solche Stellung, daß die Haken f und

g vermöge der Federn b

und c in die ursprüngliche Lage Fig. 12 zurückkehren. Die

Nadel geht dann vollends herab und zieht die Schleife fest um sich herum. Es bildet

sich eine zweite Schleife, welche auf gleiche Weise von den Haken f und g gefaßt und gehalten

wird, wobei zugleich der vorhergehende Stich fest angezogen wird, und wenn mit der

Operation fortgefahren wird, so bildet sich der unter dem Namen

„Kettenstich“ bekannte Stich, wobei der Faden oberhalb auf

dem Zeug in geraden gleichförmigen Stichen, unterhalb in kleinen, kettenförmigen

Gliedern erscheint.

Die hier gegebene Maschine hat den Vorzug, daß sie wohlfeil hergestellt werden kann,

und daß durch die Wirkung der Haken f und g die Stiche regelmäßig und dicht werden, ohne dabei den

Faden über Gebühr anzustrengen. Sie ist die Erfindung von W. C. Watson und wurde im December 1857 für die Vereinigten

Staaten patentirt.

New-York, im Januar 1858.

W. Hauff.

Tafeln