| Titel: | Beschreibung eines neuen Wagens zum Aufgeben der Schmelzmaterialien bei Hohöfen; vom Hüttendirector J. H. Stahlschmidt zu Haßlinghausen bei Schwelm in Westphalen. |

| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. CXX., S. 435 |

| Download: | XML |

CXX.

Beschreibung eines neuen Wagens zum Aufgeben der

Schmelzmaterialien bei HohöfenDie Veranlassung zur Construction dieses Wagens, dessen ich mich schon im Jahre

1850 auf der gräflich von Fürstenbergischen Hütte zu Burghaldinghausen im Kreise

Siegen mit gewünschtem Erfolge bediente, ging aus einer damals mit dem

Hüttenbesitzer Hrn. Mathias Lossen zu

Michelbacherhütte im Herzogthum Nassau gepflogenen Correspondenz hervor, welche

auf der Annahme eines stehenden Mantels beim Hohofenbetriebe (vergl. spätere

Besprechung des Gegenstandes in der preuß. Zeitschrift für Berg-,

Hütten- und Salinenwesen, Bd. III. 4te Lief. 1856) basirte und davon

ausgehend, die Erforschung von Mitteln und Manipulationen bezweckte, welche den

nachtheiligen Wirkungen des Mantels, so u.a. dem

durch ihn begünstigten Entwischen noch oxydirbarer Gase entgegen zu arbeiten,

geeignet wären.Die Dimensionen des Wagens waren zunächst für einen nur 36 Zoll in der Gicht

weiten Holzkohlenhohofen berechnet. Selbstredend wären sie für weitere Gichten

angemessen zu vergrößern.Die Herstellung geschah in der Maschinenfabrik der HHrn. Adolph Oechelhauser zu Siegen – preiswürdig und

solid.Es dürfte nicht ohne Interesse seyn, neben dem vom Hüttendirector L. A. Coingt zu Aubin (im polytechn. Journal Bd. CXLIV S.

334) beschriebenen „Vertheiler oder Aufgeber für

Hohöfen“, welcher mit besonderer Rücksicht auf die

Ableitung der Gichtgase construirt ist, auch diese für Gichten bis zu 5 Fuß noch

ganz anwendbare Construction, die nicht zugleich auch die Vorrichtung zur

Ableitung der Gase in sich vereinigt, allgemeiner kennen zu lernen.; vom Hüttendirector J. H. Stahlschmidt zu

Haßlinghausen bei Schwelm in Westphalen.

Aus der berg- und hüttenmännischen Zeitung,

1858, Nr. 5.

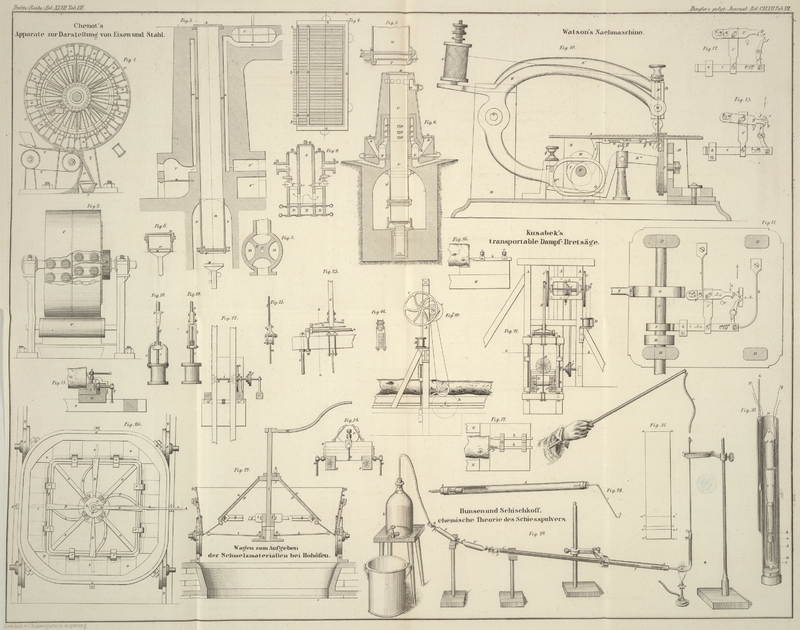

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Stahlschmidt's Wagen zum Aufgeben der Schmelzmaterialien bei

Hohöfen.

Die mannichfachen Verbesserungen, deren sich der Hohofenbetrieb bisher zu erfreuen

gehabt hat, sind allen wesentlichen Bedingungen desselben: den Gebläsemaschinen, der

Windführung, den Schachtconstructionen, dem Brennmaterial, der Gattirung und

Beschickung zu Theil geworden. Auch die Art des Aufgebens, sowohl der Kohlen, als

auch der Erze ist vielfach abgeändert und theilweise vervollkommnet worden. Dennoch

läßt dieser wichtige Gegenstand beim Hohofenbetriebe noch Vieles zu wünschen übrig,

indem alle die gebräuchlichen Vorrichtungen und Manipulationen nicht nur an

offenbaren Mängeln der Construction und des Verfahrens leiden, sondern nebenbei in

ihrem Erfolge auch zu sehr von der Geschicklichkeit und der Sorgfalt der Arbeiter

abhängig sind.

Wenn aber auch alle Bedingungen für einen günstigen Betrieb aufs beste erfüllt sind,

das Aufgeben der Schmelzmaterialien aber mangelhaft geschieht, so ist dennoch kein

geregelter Fortgang des Betriebes möglich.

Wie wichtig es daher sey, die Gichten regelmäßiger aufgeben zu können, als es die

bisherigen Mittel erlaubten, bedarf keiner weiteren Begründung.

Das übliche Verfahren ist im Allgemeinen so, daß die im Volumen constante Kohlengicht

zuerst und zwar in einer, höchstens in einigen Portionen hintereinander eingeschüttet wird,

nachdem die Oberfläche des niedergegangenen Erzsatzes geebnet worden ist. Das

Einbringen der Kohlen erfordert daher nur kurze Zeit, weil die Gicht fertig

vorgerichtet war, höchstens in mehreren Portionen eingestürzt wird, und – was

das Wesentliche ist – die Gefäße in der Regel so groß sind, daß der Inhalt

des ersten sogleich die ganze Unterlage (Oberfläche der

Erzsatzes) bedeckt. Die Kohlengicht ruht demnach auf ebener, regelmäßiger Basis, und

es ist nun bei einiger Vorsicht während des Füllens der Gefäße leicht, zu verhüten,

daß das sogenannte Kohlenklein an eine andere Stelle einfalle, als an welche es

bestimmt ist. Ist so die Kohlengicht rasch eingebracht, so ebnet man ihre Oberfläche

horizontal oder nach Belieben geneigt. Man ist daher bei der bisherigen Methode im

Stande, die Kohlengicht rasch aufzugeben, die Gestalt ihrer unteren und oberen

Fläche und die Vertheilung der groben und kleinen Kohlen ohne Schwierigkeit zu

beherrschen.

Bei dem Einbringen der Kohlengichten dürften daher die Bedingungen der Regelmäßigkeit und Geschwindigkeit im Wesentlichen erfüllt seyn.

Anders verhält es sich mit dem Erzsatze. Das größere Gewicht der Substanz ist die

Veranlassung zur ziemlich allgemein gewordenen Anwendung kleinerer Gefäße gewesen, deren Inhalt – gewogen oder gemessen

– 3 bis 6 Portionen

nacheinander auf die Oberfläche der Kohlengicht gestürzt wird. Der geringe

kubische Inhalt eines (des ersten) Gefäßes breitet sich nur über einen entsprechend

kleinen Theil der Kohlenfläche, etwa über 1/4 – 1/3; da er aber von einer

Höhe von 1 – 2 1/2 Fuß fällt, so drückt er durch seinen Stoß beim Auffallen

die Kohlenoberfläche schüsselförmig ein, womit eine Verdichtung und Erhöhung der

seitswärts noch freiliegenden Kohlen verbunden ist. Die Entleerung der nachfolgenden

Gefäße, welche auf diese dichtere und höhere Unterlage auffällt, wird daher nicht so

tief in die Kohlen eindringen, als die der ersten. Hieraus

folgt dann, daß der Erzsatz nicht auf einer ebenen, sondern auf einer

unregelmäßig eingebauchten Fläche ruhen wird, deren Busen jedoch durch das

bedeckende Erz dem Auge des Arbeiters verborgen bleiben. Wenn nun die

Vertheilung des Erzes an der Oberfläche auch noch so sorgfältig geschehen mag, so

ist dennoch die Dicke der Erzschicht an den einzelnen Punkten eine zum Theil

zufällige, gewöhnlich aber eine andere, als man ihr zu geben beabsichtigte. Daß

diese Abnormitäten mit der Höhe des Falles und der Größe der Gefäße – so

lange sie im Maximum nur einen Theil der Kohlenfläche zu

bedecken vermögen – wachsen, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung.

Außerdem ist es schwierig, wo nicht unmöglich das Erz nach

seiner Größe an diejenige Stelle des Ofens zu bringen, welche man für die passendste hält, und diese Schwierigkeit wächst

wiederum mit der Größe der Gefäße. Will man ihr durch Anwendung kleinerer Gefäße

entgegenwirken, so ist man gleichzeitig zur Vermehrung ihrer Anzahl genöthigt,

wodurch dann wieder ein anderes Uebel – Ausdehnung der zum Aufgeben

erforderlichen Zeit – gesteigert wird.

Weßhalb aber die Manipulation des Aufgebens in möglichst kurzer Zeit beendigt seyn

müsse, ergibt sich, sobald man erwägt, daß je später die

letzten Portionen den ersten nachfolgen, der Erzsatz um so mehr dadurch in

ungleiches Niveau und in ungleichmäßiger Dicke eingebracht werden müsse, daß

inzwischen seine Basis – die Kohlenoberfläche – in abwärts

gehender Bewegung ihre Gestalt schon mehrmals geändert haben kann; – eine

Erscheinung, welche sich nicht selten innerhalb einer Minute

wiederholt.

Diese, den berührten Methoden anhaftenden Uebelstände, haben darauf geführt, daß man

sich auf manchen Werken zum Einbringen der Erze ähnlicher Wagen bedient, wie sie zu

den Kohlengichten gebräuchlich sind.

Ihr Boden besteht aus zwei halbmondförmigen Klappen, die sich nach unten öffnen,

indem sie sich in Scharnieren drehen, welche an der Peripherie angebracht sind. Die

Entleerung geht daher in einer beliebig über die Gicht zu legenden Horizontal-Achsenrichtung vor sich. Daraus folgt

durch den heftigen Stoß der zuerst auffallenden Masse eine in der Projection jener

Achse entstehende, furchenartige Vertiefung der

Kohlenoberfläche, und dann ihr entsprechend und parallel, eine dachförmige Häufung des Erzes an dessen Oberfläche

und endlich das Herabrollen des groben Erzes nach zwei

Seiten, den Rutschflächen der diametralen Häufung folgend. Die Erfahrung lehrt aber, daß grobes Erz von den Seiten fern

gehalten und vielmehr in der Mitte versammelt werden muß, damit die kleineren

Stücke den dichteren Schluß an den Wänden bewirken

undnnd

hiedurch die Gase genöthigt werden, vorzugsweise durch die

Mitte der Schmelzsäule aufzusteigen.

Es steht daher diese Wagen-Construction im Widerspruch mit den von der Praxis

sowohl, als von der Theorie geforderten Bedingungen eines zweckmäßigen Aufgebens der

Erze.

In hohem Grade mangelhaft wird man auch die Einrichtung bezeichnen müssen, welche einem Wagen mit verschiebbarem kreisförmigen Boden eigenthümlich ist.

Denn hiebei steht der Vorgang der Entleerung in gar keiner

Symmetrie mit der zu bedeckenden Fläche.

Eine Vorrichtung endlich, welche von allen diesen Mängeln frei

seyn sollte, müßte demnach den positiven Anforderungen genügen, daß sie

erlaubte:

1) den ganzen Erzsatz in einem

geschlossenen Ringe in den Ofen einsinken zu lassen;

2) die Dicke dieses Ringes an den

einzelnen Punkten und

3) die Vertheilung des groben

undnnd

kleinen Erzes, sowie vorzugsweise die Vereinigung des ersteren in der Mitte, des letzteren am

Rande, mit Leichtigkeit zu bewirken; sodann müßte

4) die ganze Manipulation des Einbringens in den Ofen in möglichst kurzer Zeit geschehen; –

5) das Setzen des Erzes also auch unmittelbar dem Aufgeben der Kohlen folgen können.

Diesen Bedingungen entspricht der in Fig. 26 im Grundrisse und

in Fig. 27 im

Durchschnitte A, A, Fig. 26, dargestellte

Aufgebewagen, wie der Gebrauch desselben während drei Monaten zur Bediengung des

hiesigen Hohofens überzeugend dargethan hat.

Der innere Raum des Wagens bildet nach seiner wesentlichen Gestalt einen ringförmigen Graben mit nach oben divergirenden

Seitenflächen und einem gegen den Außenrand abschüssigen Boden, der an vier kleinen

Stellen v, v, v, v stabil ist, sonst aber aus vier

großen Blechklappen s, s, s, s besteht, die plötzlich

oder allmählich ganz oder theilweise und zwar völlig gleichmäßig nach

unten geöffnet werden können.

Der aus starkem Eisenblech gefertigte äußere Mantel des

Wagens m, m ist mit seinem Ober- und Unterrande aa

, ee in zwei starken, eisernen Ringen von quadratischer Figur mit abgerundeten Ecken durch Niete

und Schrauben befestigt.

Ein dritter leichterer Ring b am

obersten Rande dient zur Verstärkung einer 3zölligen Erhöhung des Fassungs-Raumes. Der Unterring

e, e vertritt zugleich die Stelle der Radachsen, indem

die Radschenkel mit gußeisernem zweiflügeligem Sitze

daran festgeschraubt sind. Gleichzeitig geben die Achsensitze an den 4 Ecken eine feste Verbindung beider Hauptringe durch

einen auf der Mitte der horizontalen Flügel schräg aufgerichteten Strebetheil

d, d, d, d, der an der Oberrinne angeschraubt ist.

Vier andere geschmiedete Streben sitzen in der Mitte der

geraden Seiten e, e, e, e. Sodann erhebt sich mitten im

Wagen ein pyramidaler Blechkörper von vier Seitenflächen

n, n, welche denen des äußeren Mantels ziemlich

parallel laufen, jedoch mit entgegengesetzter Neigung. Die Fortsetzung der Seiten

des inneren Mantels nach dem Unterrande des äußeren – der Boden des Wagens – wird aus den oben bereits erwähnten 4 Klappen

unduud den 4 feststehenden Ergänzungsecken

zusammengesetzt. Erstere bewegen sich je eine in zwei Scharnieren r, r, r, r, r, r, r, r, welche, am Oberrande der Klappen

angebracht, gestatten, daß dieselben rückwärts central

zusammen gezogen werden können, wodurch der Boden des Wagens entfernt

wird.

Der pyramidale Vertheilungskörper wird von einem

quadratischen, diagonal gebogenen Ringe

q, q getragen, welcher auf vier durch ein gußeisernes Kreuz verbundenen schmiedeeisernen Armen o, o, o, o, liegt die ihre Befestigung mittelst

Schrauben in den 4 Ecken des Achsenringes finden. – Von dem Diagonalringe q, q gehen unter dem Vertheilungskörper n, n

vier eiserne Stützen aufwärts

p, p, p, p und tragen den gußeisernen Leitring f. Abwärts von jenem Ringe

gehen die 8 Gehänge r, r... der 4 Bodenklappen. Die symmetrische Bewegung der letzteren wird durch 4 s

förmig gebogene Arme

t, t, t, t vermittelt, welche, an beiden Enden mit einem Haken

versehen, im Rücken der Klappen an einem Ringe hängen, mit dem andern

Ende aber an einem Bolzen beweglich festsitzen, deren 4 u, u,

u, u auf einer horizontalen Centralscheibe

k, in gleichen Abständen auf einem concentrischen Kreise

senkrecht eingeschraubt stehen. Durch die Achse der Scheibe, des Armkreuzes und des

Bleirings geht eine verticale Spindel

i mit Schlüssel

w. Sie ruht mittelst eines kleinen Stollenringes

g auf dem Leitringe und kann

mit Hülfe des Schlüssels vorwärts und rückwärts um ihre Achse gedreht werden, welcher Bewegung die Scheibe mit den 4 Armen und den 4

Bodenklappen gleichmäßig folgen. Wenn man nun die Dimensionen des Wagens so

wählt, daß derselbe den ganzen Erzsatz bequem faßt und die horizontale,

quadratische Schwerlinie der Füllung mit den Mittelpunkten ihrer Seiten etwa 2

Zoll innerhalb der Peripherie der Gicht fällt, so setzt sich, sobald die Klappen

geöffnet worden, der Erzring abwärts gleichmäßig in Bewegung, senkt sich

ringförmig auf die Kohlengicht, indem er sich zunächst an die Wandungen anlehnt

und sich dann auf den nach der Mitte geneigten Rutschflächen trichterförmig

fortbildet, wobei die groben Stücke vorzugsweise radial nach der Mitte rollen,

die feineren aber zunächst dem Außenrande niedersinken.

Der vollständig eingesunkene Erzsatz stellt demnach eine

Schicht mit concaver Oberfläche dar. In der Geschwindigkeit, mit der man

das Erz aus dem Wagen rutschen läßt (welche durch rasches und weites oder

allmähliches und geringes Oeffnen modificirt werden kann), hat man ein einfaches

Mittel in der Hand, die Concavität der Schicht zu vermindern

oder zu vermehren. Hält man es für gut, sie ganz zu beseitigen, so bedarf

es hierzu nur einiger Nachhülfe.

Will man die Trennung nach der Größe der Stücke noch

schärfer hervortreten lassen, oder will man (wie gewöhnlich über den

Formen) an einzelnen Stellen mehr Erzmasse, als an

anderen, vereinigen, so hat man hierauf nur beim Füllen des Wagens zu achten, indem

man darin das herstellt, was in dem eingesunkenen Erzsatze an den correspondirenden

Theilen hervortreten soll. Da dieser nämlich den Ring im Wagen ohne wesentliche

Aenderungen ziemlich treu wieder darstellt, so finden sich eine schärfere Trennung nach der Größe des Erzes im Wagen und

ebenso darin angebrachte partielle Häufungen nach der

Regeneration des Erzkranzes im Ofen an den entsprechenden Stellen wieder.

Es ist aber um so leichter, solche Vorkehrungen beim Füllen des Wagens zu treffen,

als derselbe vermöge seiner Dimensionen und der Beseitigung hindernder Gegenstände

an allen Punkten von der Hand des Arbeiters bequem

erreicht werden kann. Es bleibt ihm aber auch zur sorgfältigen Verrichtung

des Füllens hinreichende Zeit, indem dasselbe jedesmal im

Voraus geschieht, sobald eine Gicht mit Erzsatz

aufgegeben worden ist. Wenn daher die Kohlengicht eingebracht

ist, so wird der fertig geladene Wagen auf der Schienenbahn etc. über die Mitte

der Gicht gefahren, durch Herausziehen des Stiftes h

geöffnet, worauf die vollständige Entleerung in einer Secunde geschehen ist und

der Erzsatz auf die regelmäßigste, der Kreisform der Gicht am meisten

entsprechende, schnellste Weise in den Ofen gebracht ist.

Die vier feststehenden Eckstückchen sind, wie der Gebrauch bewiesen hat, für die

Praxis kein Hinderniß, indem der eingesunkene Erzsatz kaum eine leise Vertiefung

senkrecht unter den Ecken zeigt. Hätte man statt der Klappen eine Vorrichtung zum

Oeffnen mit cylindrischer Schütze angebracht, so hätten die Eckstückchen gänzlich

vermieden werden können.

Da aber eine solche Schütze sich senkrecht aufwärts hätte bewegen müssen, so hätte,

um das Einmischen von Außen nach Innen zu erhalten, der Fassungsraum weiter nach der

Peripherie gelegt, der Wagen also größer, der Fassungsraum folglich enger werden

müssen, was nicht zweckmäßig erschien.

Daß die vorbeschriebene Wagen-Construction mit geringen Modificationen auch

zum Aufgeben des Brennmaterials anwendbar sey, leuchtet von selbst ein.

Tafeln