| Titel: | Frictionskuppelung von Florentin Garand in Paris. |

| Fundstelle: | Band 149, Jahrgang 1858, Nr. VI., S. 22 |

| Download: | XML |

VI.

Frictionskuppelung von Florentin Garand in

Paris.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure,

1858, Bd II. S. 133.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

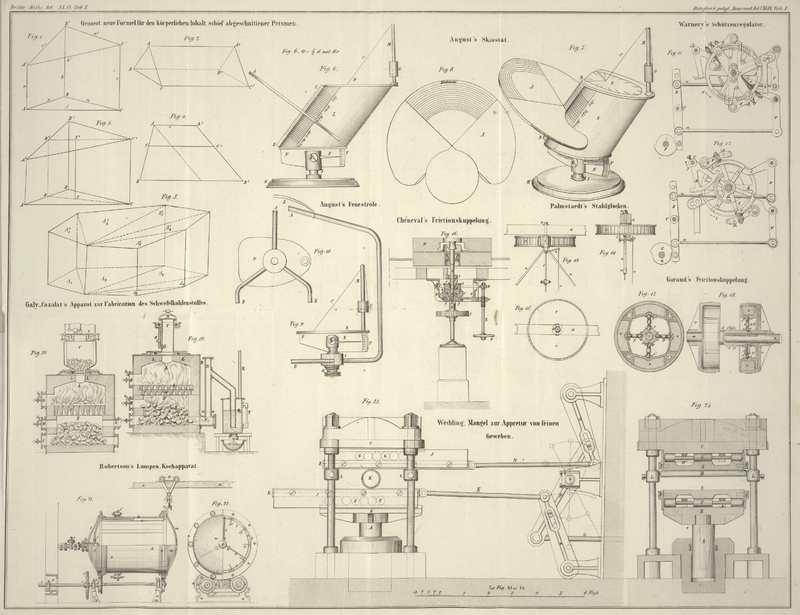

Garand's Frictionskuppelung.

Das Eigenthümliche dieser, im London Journal of arts,

Januarheft 1858 S. 26 beschriebenen und für England patentirten Vorrichtung besteht

darin, eine Welle vermittelst Benutzung der Friction nach beliebiger Richtung hin in

Umdrehung versetzen und diese Bewegung plötzlich aufheben oder umkehren zu

können.

Fig. 17 zeigt

die Kuppelung im Querschnitt, Fig. 18 theilweise in der

Seitenansicht, theilweise im Längendurchschnitt. Auf der zu treibenden Welle a befinden sich in einiger Entfernung von einander die

beiden Riemscheiben c, c lose auf derselben und sind

mittelst Riemen mit der Hauptbetriebswelle in Verbindung gesetzt, so daß sie sich

also bei Benutzung eines offenen und gekreuzten Riemens stets in entgegengesetzter

Richtung auf der Welle bewegen. Zwischen jenen beiden Riemscheiben befindet sich,

durch eine Feder mit der Welle verbunden, ein Muffe d,

den man mittelst

eines in die ringförmige Nuth b eingreifenden Hebels auf

der Welle ihrer Längenrichtung nach verschieben kann. Auf derselben Welle, mit ihr

durch einen Keil fest verbunden, sitzen innerhalb jeder Riemscheibe die beiden

Scheiben h und h', von etwas

geringerem Durchmesser als der innere Durchmesser der ersteren, und tragen an ihrem

Umfang kastenförmige Behälter, in denen sich die Schieber e,

e, bestehend aus einem eisernen Gehäuse und einem darin passenden, der

Kreisform der Riemscheibe sich anschließenden Holzklotz, in radialer Richtung dem

Mittelpunkt näher und weiter bringen lassen. Indem man nun die Schieber e, e, deren hier vier vorhanden sind, gegen den inneren

Rand der Riemscheibe drückt, wird die Kuppelung durch die Reibung bewirkt und die

Welle a in Bewegung gesetzt. Das Hinaustreiben der

Schieber gegen die Riemscheibe geschieht durch entsprechende als Kniehebel wirkende

Gelenkstücke g. Dieselben, bestehend aus je zwei an

ihrem einen Ende mit einem kugelförmigen Zapfen versehenen Schrauben mit

Links- und Rechtsgewinde f, f' und darüber

geschraubter Mutter g, sitzen mit einem Ende in einer

entsprechenden Vertiefung der Schieber e, mit dem andern

in einer eben solchen des Muffes d, und es ist ihre

Länge mittelst der Mutter so bemessen, daß sie bei mittlerer Stellung des Muffes d in schräger Lage sich befindend, die Schieber e und demnach auch die darin enthaltenen Bremsklötze in

einiger Entfernung von der Riemscheibe erhalten und so die Welle a in Ruhe lassen. Rückt man indeß den Muff d nach links oder rechts, drückt also mittelst jener

Gelenkstücke die Frictionsklötze gegen die Riemscheibe, so wird der Scheibe h oder h' und durch sie der

Welle a die entsprechende Bewegung mitgetheilt, die sich

leicht entweder wieder aufheben oder in die entgegengesetzte umwandeln läßt.

(Der Effect der mitgetheilten Frictionskuppelung ist sehr beachtenswerth und weit

größer, als derjenige einer Frictionskuppelung mit zwei abgekürzten eisernen Kegeln,

ohne mit den Uebelständen verbunden zu seyn, welche eine Steigerung des Effects der

letzteren über eine gewisse Gränze verhindern und welche darin bestehen, daß eine zu

spitze Form der Kegel ein Klemmen verursacht, welches die Lösung der Kuppelung

erschwert, und daß ein zu großer, Reibung erzeugender, Normaldruck eine zu große

Abnutzung zur Folge hat. Die Lösung ist bei der hier beschriebenen Kuppelung ohne

Zweifel sehr leicht, da die reibenden Klötze in normalen Richtungen von der

Reibungsfläche zurückgezogen werden, und die Abnutzung ist hier weniger schädlich,

da die Holzklötze leicht durch neue ersetzt werden können.

Bezeichnet P den Druck, durch welchen der Muff

vorgeschoben wird, a den sehr spitzen Winkel, den jedes

der vier Gelenkstücke mit einer zur Wellenachse senkrechten Ebene bildet, so ist der radiale

Druck der vier Klötze gegen die Innenfläche der Riemscheibe zusammen = P cotg α, also, wenn r der Radius dieser cylindrischen Innenfläche ist, das erzeugte

Reibungsmoment

M = μP cotg α

. r.

Dagegen ist bei einer conischen Frictionskuppelung, wenn a und b die äußersten Radien sind und α' der Winkel zwischen den Seiten der Kegelfläche

und ihrer Achse ist,

M' = μ'P 1/(sin α') 2/3 (a³ – b³)/(a² – b²)

oder, wenn a = r (1 + n), b = r (1 – n) gesetzt wird:

M' = μ'P r/(sin α') (1 ± n²/3) = μ'P r/(sin α') nahezu.

Es verhält sich also bei gleichem Druck P und gleichem

mittleren Radius r

M : M' = μ/tg α : μ'/sin α',

oder, da man aus den oben erwähnten Gründen a' = 60° etwa zu machen pflegt, während a leicht = 10° gemacht werden kann, und weil auch

der Reibungscoefficient μ von Holz auf Eisen

wenigstens doppelt so groß ist als derjenige μ'

von Eisen auf Eisen:

M : M' =

10 : 1.)

Tafeln