| Titel: | Verfahren zur Runkelrübenzucker-Fabrication, von R. W. Sievier in Brüssel. |

| Fundstelle: | Band 149, Jahrgang 1858, Nr. XLIII., S. 150 |

| Download: | XML |

XLIII.

Verfahren zur

Runkelrübenzucker-Fabrication, von R. W. Sievier in Brüssel.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, April 1858,

S. 272.

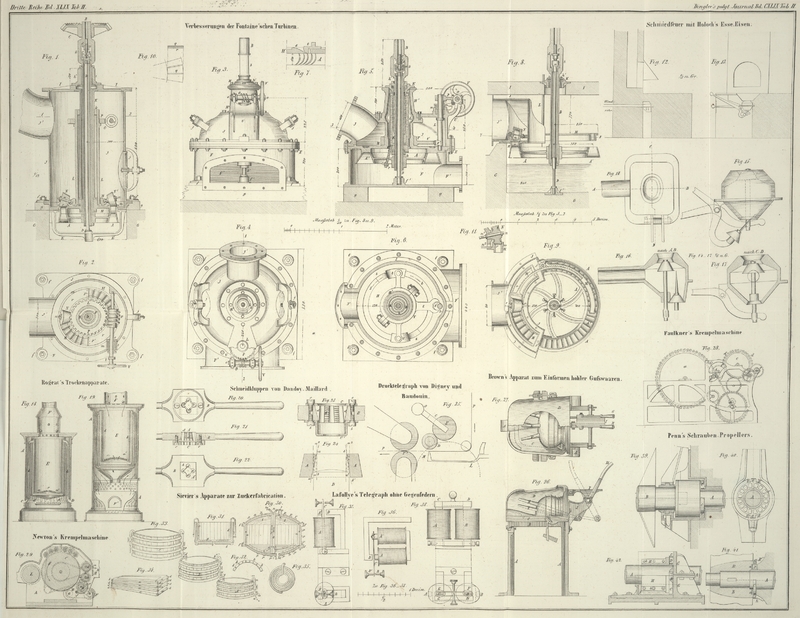

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Sievier's Verfahren zur

Runkelrübenzucker-Fabrication.

Nachdem die Runkelrüben auf gewöhnliche Weise zerrieben worden sind, lasse ich in den

Brei vermittelst einer Röhre schwefligsaures Gas einströmenMan sehe S. 136 Calvert's Bereitungsart der

schwefligen Säure und seine Beobachtungen über deren Wirkung auf den

Zuckersaft.A. d. Red., welches vorher durch passiren einer Wasser enthaltenden Flasche gereinigt

wurde; dieses Gas wird sofort von dem Brei theilweise absorbirt. Der Theil des

Reibapparats, in welchen das Gas eingeführt wird, um in den Rübenbrei zu dringen,

muß mit einem Gehäuse versehen seyn, damit das Gas so viel als thunlich

zusammengehalten wird. Der Saft und Brei gelangen dann in den gewöhnlichen Behälter,

wo sie mit einander vermischt werden müssen, damit das Gas gleichmäßig auf das Ganze

einwirkt; sollte die Masse nicht schon so viel schwefligsaures Gas aufgenommen

haben, daß dasselbe eine eintretende Veränderung ihrer weißen oder natürlichen Farbe

zu verhindern vermag, so muß man noch schwefligsaures Gas mittelst einer Röhre unter

die Saft- und Breimasse gelangen lassen, so daß es durch dieselbe in die Höhe

steigt, sich mit ihr vereinigt und deren Gährung und Farbenveränderung verhindert.

Wenn aber die Masse von Saft und Brei, welche auf der Reibmaschine nicht genug

schwefligsaures Gas aufgenommen hat, sehr dick ist, so besprenge ich sie mit einer

gesättigten Auflösung von schwefliger Säure in Wasser.

Die Trennung des Saftes von den Trebern durch Auspressen geschieht auf gewöhnliche

Weise; sollte der Saft viel fremdartige Substanzen enthalten, so filtrire ich ihn

durch ein leinenes oder wollenes Filter. Er wird dann mit einer kleinen Quantität

Kalk versetzt, um die freien Säuren zu binden, bis er schwach alkalisch oder neutral

geworden ist, was die Reagenspapiere anzeigen. Der Saft wird hernach in der

Klärpfanne gekocht und der Schaum beseitigt, worauf man ihn zur Krystallisation

verkocht, wobei das schwefligsaure Gas entweicht.

Oder ich setze behufs einer sehr klaren Läuterung dem Saft Kalk in Ueberschuß zu und

neutralisire dann den überschüssigen Kalk durch Zusatz von schwefliger Säure;

hernach verkoche ich diesen Saft auf beiläufig 10° Dichtigkeit und filtrire

ihn hierauf durch Zeugsäcke, um den Kalk, welcher als schwefligsaures Salz

niederfiel, zu entfernen.

Manchmal ist es schwierig den Saft ganz klar zu filtriren, weil in demselben kleine

Theilchen zurückbleiben; in diesem Falle setze ich dem Saft nach dem Erkalten ein

wenig Blut zu, koche ihn dann auf die in den Zuckerfabriken gebräuchliche Weise und

filtrire ihn hernach.

Am besten ist es, den Saft zweimal zu filtriren; das erstemal um die kleinen

Trebertheile zu entfernen, hernach die freien Säuren durch Zusatz von Kalk zu

neutralisieren und ihn dann nochmals zu filtriren.

Ich benutze das schwefligsaure Gas auch, um den Melassen von Runkelrüben- und

Rohrzucker eine helle Farbe (ohne Anwendung von Knochenkohle) zu ertheilen. Den mit

dem Gas imprägnirten Saft filtrire ich durch ein leinenes oder wollenes Filter,

koche ihn, dabei den Schaum beseitigend, und filtrire ihn nöthigenfalls noch

einmal.

Beschreibung der Apparate.

Um den Einfluß der Metalle auf den Zucker zu vermeiden, benutze ich zum Kochen des

Saftes Gefäße aus Holz, Steinzeug, Schiefer oder emaillirtem Eisen, welche durch

Bänder gehörig zusammengehalten werden. Diese Gefäße sind mit einem Schlangenrohr

von Steinzeug oder Eisen versehen; letzteres muß aber auf der Außenseite, wo es mit

der zuckerhaltigen Flüssigkeit in Berührung kommt, emaillirt seyn. Das Schlangenrohr

wird auf gewöhnliche Weise mittelst durchströmenden Dampfes erhitzt.

Fig. 30

stellt im senkrechten Durchschnitt eine Vacuumpfanne von Holz dar, von derselben

Gestalt wie sie jetzt aus Kupfer angefertigt werden. Die Seiten sind mit a bezeichnet und bestehen aus einer doppelten Reihe von

Dauben, welche einen Tuchstreifen (oder auch noch ein Weißblechstück) zwischen sich

haben. Deckel und Boden sind ebenfalls doppelt, wie man bei b, b, b, b und c, c sieht. Die Seiten, sowie

Deckel und Boden, werden durch eiserne Bänder p, p, p

gehörig zusammengehalten, und ein sehr starkes Band ist um die Fugen des Deckels und

Bodens f, f, f herumgelegt. Das Schlangemohr zum

Einlassen des Dampfes (in Fig. 35 im Grundriß

dargestellt) sieht man bei l. Dieses Rohr ist in der

Mitte der Pfanne angebracht, und stützt den Boden und Deckel derselben, wenn die

Luftleere erzeugt wird; es dient auch zum Zulassen des Dampfes bei m, und zum Auslassen desselben bei n. Der bei m eingelassene

Dampf zieht die Röhre i hinab, und nachdem er durch das

ganze Schlangenrohr zog, entweicht er aus dessen äußerer Windung mittelst der Röhre

h, um durch k

aufzusteigen und bei n auszutreten. Die Oeffnung, durch

welche die Exhaustion mittelst der Luftpumpe erfolgt, sieht man bei e. Im Deckel muß, wie bei Dampfkesseln ein Mannloch

angebracht seyn, damit man für Reparaturen und andere Arbeiten in die Pfanne

gelangen kann. Der Saft wird durch das Rohrstück bei d

abgelassen, welches während des Betriebes mit einem Hahn verschlossen ist. Man kann,

wie gewöhnlich, einen Stecher einführen, um eine Probe zu nehmen; oder der Wärter

kann den Hahn bei t benutzen, um eine Portion Saft

abzulassen, indem er während dessen die Exhaustion unterbricht.

Fig. 31 ist

der senkrechte Durchschnitt einer offenen hölzernen Pfanne, welche durch eiserne

Bänder gehörig zusammengehalten wird und am Boden mit einem Schlangenrohr g versehen ist. Die Dauben sind sehr schmal und durch Nuth und Feder (b, b, b in Fig. 32) mit einander

verbunden. Der Boden wird am besten doppelt gemacht und zwischen beide Lagen ein

Stück Zeug eingeschaltet. d ist die Röhre durch welche

der Dampf einströmt, c diejenige durch welche er

austritt. e ist eine mit einem Hahn versehene Oeffnung

zum Abziehen der Flüssigkeit.

Fig. 33

stellt drei hölzerne Bottiche dar, von denen stets einer etwas höher als der andere

steht, um während der Operation des Einkochens den theilweise abgedampften Saft von

einer größeren Pfanne in eine kleinere ablassen zu können. Der Dampf strömt durch

a in das Schlangenrohr der ersten Pfanne A, erhitzt den in derselben befindlichen Saft, und

strömt dann durch die Röhre b, b in das Schlangenrohr am

Boden der Pfanne B; von hier ab strömt er durch die

Röhre c, c in das Schlangenrohr am Boden der Pfanne C, und entweicht endlich durch die mit Hahn versehene

Röhre d. Die Schlangenröhren haben in den Pfannen B und C einen größern

Durchmesser, um in den weiteren Gefäßen eine größere Heizfläche darzubieten. e, e sind Ausströmungsöffnungen für den Dampf, wenn die

oberen Pfannen nicht benutzt werden. g, g sind Hähne zum

Ablassen des Saftes aus einer Pfanne in die andere.

Fig. 34

stellt eine Verkochpfanne von Stein oder gebranntem Thon

dar, deren Seitenwände und Boden durch eiserne Bänder a,

a zusammengehalten werden. Das eine Ende b

dieser Bänder bildet ein Auge, das andere c einen runden

Bolzen, über dessen Schraubengewinde eine Mutter greift. Die einzelnen Stücke, aus

denen das Gefäß besteht, müssen eine Verdichtung von Zeug oder dünnem Kork zwischen

sich haben; die Fugen werden durch die eisernen Bänder und die Schraubenmuttern d, d, d fest zusammengezogen. – Patentirt in

England am 5. Mai 1857.

Tafeln